レントゲンで見る基本所見:関節裂隙の狭小化とその意味

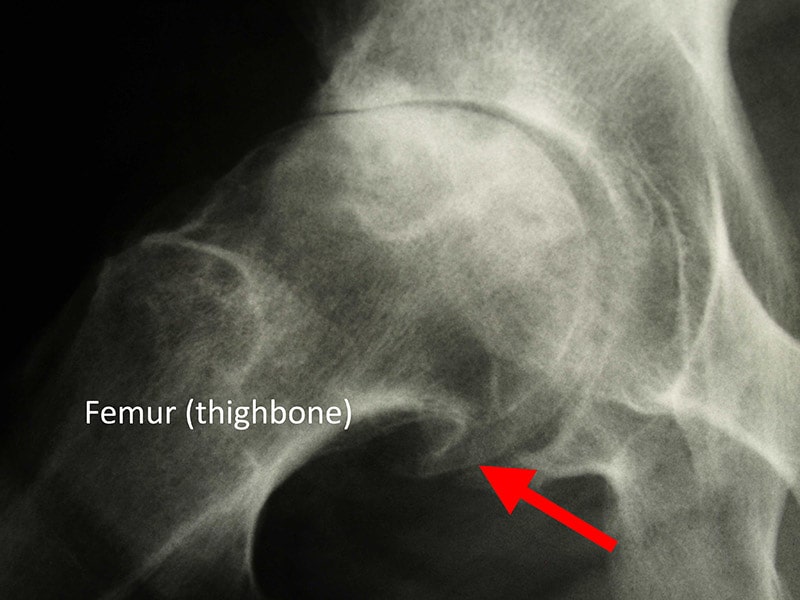

「ねぇ、まずレントゲンって何を見ればいいの?」と思いますよね。変形性股関節症で一番真っ先に目に付くのが、関節裂隙の狭小化なんです。これは股関節のボール(大腿骨頭)とソケット(臼蓋)の間にある隙間が、軟骨が減ることでグッと狭くなる状態。よく「骨と骨が近づいてきた」って表現されます。

実は、これが変形性股関節症の初期から確認されるサインで、「軟骨がすり減ってきたよ〜」というサインと言われています。痛みが出始めたときに、この裂隙が狭くなっていると「やっぱり変形性かな?」とチェックされやすいんです。

どんなときに気付く?裂隙の狭窄

「最近、階段の昇り降りで痛みが出る」「歩き始めに違和感がある」そんな声を聞いたら、医師は真っ先にレントゲンの裂隙幅を確認します。なぜなら、裂隙が狭くなると骨同士がぶつかって、摩擦や炎症が起こるから。「初期〜進行期で最初に出るサイン」と言われていて、ここを見落とすと次の治療タイミングも逃しがちなんです。

また、裂隙の狭小化だけを見て判断するのはまだ不十分です。CTやMRIと組み合わせることで、さらに正確な状態把握が可能になります。

裂隙が狭い=すぐに手術?…ではないんです

ここでよくある誤解。「裂隙が狭いからすぐ手術!」ではありません。裂隙の狭小化は保存的な方法、たとえば体重コントロールや簡単な運動、注射施術を開始する目安ともなるんです。痛みと裂隙の状態を照らし合わせて、「ちょっと動きづらいけど、今はこんな対策をしようね」という判断材料になります。

#関節裂隙狭小化 #変形性股関節症 #レントゲン所見 #初期サイン #保存的施術検討

進行を示す画像サイン:骨棘形成・軟骨下硬化・骨嚢胞

「え?レントゲンで何が一番進行を示すの?」と気になりますよね。ここでは、関節の状態がぐっと進んだ時に現れる三大レントゲン所見を取り上げます。

骨棘(こつきょく):進行期〜末期で現れる“とげ”状の突起

「骨棘って、文字通り骨がトゲっちゃうんだ…!」ってイメージ、わかりやすいですよね。これは関節軟骨が減ってきたときに、骨が辺縁で盛り上がってきてできる現象。進行期〜末期でよく見られ、痛みや可動域の制限とかなり関係していると言われています。つまり「軟骨がすり減ってきたよー、ここにも負担かかってるよー」のサインなんですね。

軟骨下硬化(骨硬化像):骨が密になって白く濃く映る部分

「硬化って何が硬くなるの?」と思うかもしれませんが、これは軟骨下の骨(サブコンデュラル骨)が、長く負荷を受け続ける結果、密度が増して硬くなる現象です。レントゲンでは白く濃く映るので「ここが頑張って支えてるんだな」という目印になります。実は、軟骨がすり減った場所を骨がフォローしようと形成されるんですって。

骨嚢胞(こつのうほう):骨の中にできる液がたまる“空洞”

「骨の中に空洞?!」ちょっとビックリしますが、これは軟骨や骨が摩耗した部分に液が入り込んでできる“袋状の空間”のこと。変形性股関節症の病期と連動して現れる特徴的な所見なんです。進行期にはこの骨嚢胞が確認されることが多く、痛みや関節の引っかかり感とつながるケースもあると言われています。

三つの所見が重なるとどうなる?

「骨棘、硬化、嚢胞…全部出ちゃうともう末期?」と思われる方も。確かに、この三つが揃って映ると、関節への負担がかなり大きくなっている可能性があります。ただし、これらが単独や途中段階で見られる場合でも、保存的な方法(体重管理やストレッチなど)を始める目安になります。「お、そろそろケアしようか」と検討のタイミングを示唆してくれるサインとも言われています。

#骨棘形成 #軟骨下硬化 #骨嚢胞 #進行期サイン #変形性股関節症

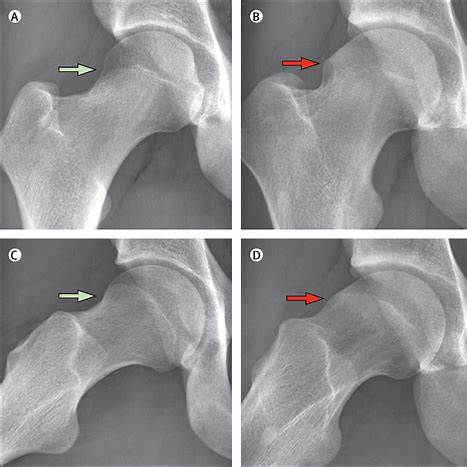

病期別・レントゲン所見と臨床症状の対応

「自分の股関節、今どの段階なの?」って思うことありますよね。ここでは、前期 → 初期 → 中期 → 末期の4つの病期に応じて、レントゲン所見と症状の変化をわかりやすく紹介します。

前期:形態異常のみ

「何かおかしいけど、痛くはない…」そんな段階です。

- レントゲンでは軟骨は保たれ、関節裂隙もちゃんとあります。ただ、臼蓋形成不全※のような形のクセが見つかることもあります。

- 症状としてはほとんど痛みは出ず、違和感や軽い疲労感を覚える程度で、歩いたり日常生活に大きな支障はありません。

初期:軽度の裂隙狭小化と違和感

次の段階に進むと、

- レントゲンで関節裂隙がやや狭くなり、軟骨が少し減り始めたサインが出てきます。

- 症状は「歩き始めに痛む」「立ち上がるときに違和感がある」程度で、動き続けると緩和することも。これが“初期”としてよく見られる状態と言われています。

中期:骨棘や硬化像の出現、痛み・動作制限

さらに進むと、

- レントゲンに骨棘や軟骨下硬化、骨嚢胞が現れ、裂隙はかなり狭くなります。

- 痛みは慢性化し、階段の上り下りや歩行で痛みが強くなり、可動域も制限されることが増えます。

保存的な施術(体重管理・筋トレなど)では改善が追いつかず、専門医と相談しながら対策を考える段階です。

末期:裂隙消失、変形進行、夜間痛や可動域制限が顕著

最も進んだ段階では、

- 関節裂隙がほぼ消失し、大腿骨頭が変形、骨硬化像が広範囲に広がります。完全に軟骨が失われている状態と言われています。

- 痛みは安静時にも出るようになり、夜間痛も珍しくありません。可動域はかなり制限され、歩行困難や筋力低下も顕著になります。

この段階では、検査的に人工股関節置換などの選択肢を検討する場合もあると言われています。

まとめ

- 前期~初期は「違和感」や軽い痛みなので、早めのケアが鍵。

- 中期以降は画像所見と症状が連動して悪化していくため、適切な施術判断が重要になります。

- 末期では生活の質に大きく関わるため、医師と相談し、場合によっては手術なども視野に検討するタイミングです。

#変形性股関節症 #病期分類 #レントゲン所見 #骨棘 #可動域制限

診断精度向上:CE角やCT・MRIとの併用評価

「レントゲンだけじゃ本当に大丈夫?」と思いますよね。ここではCE角(センター・エッジ角)やCT・MRIとの併用が、どれほど診断の精度アップに役立つのかをわかりやすく紹介します。

CE角の活用で構造異常を見逃さない

「CE角って何?」と初めて聞く方でも、これは“臼蓋のふかぶか具合”を数値化する大事な指標なんです。CE角が20度以下だと臼蓋形成不全の可能性が高いと言われています。

つまり「レントゲン上で関節が浅いかも?」と疑えるんですよね。

これは、関節唇や軟骨に負担がかかる構造を早期に察知するヒントになり、「どうやって支えてる?どこがズレてる?」という構造異常を見つける助けになると言われています。

CT・MRI併用で“骨以外”も見えてくる

「CTやMRIなんて専門的すぎ…」と思うかもしれませんが、これらは画像で“肉(軟部組織)”を見るのにものすごく強いんです。

CTは骨の立体形状を細部まで可視化でき、「どこが出っ張ってる?角度が合っている?」をマルチ面から評価できます。

一方MRIは、軟骨や関節唇、骨髄の状態まで描出できるので、「痛みの原因が関節唇破断かもしれない」「骨が浮腫ってるみたい」など、細かい変化を拾いやすいと言われています。

画像を組み合わせる意義とは?

複数の画像モダリティを組み合わせることで、以下のように診断の質が向上します:

- CE角+CT:臼蓋の傾きやカバー度数を客観的に把握し、構造異常の程度を数値化できる

- CE角+MRI:軟骨や関節唇、骨髄の状態を確認し痛みや機能障害との対応付けがしやすくなる

- CT+MRI:骨の形と軟部組織の両側面をミックスして、総合的にリスクや問題箇所を診査できる

「レントゲンだけでは形はわかるけど、何が痛みの原因かはもっと掘らないとね」という流れの検査戦略が描けるようになるんですね。

まとめ

- CE角で臼蓋の被覆状態を角度で評価し、構造的な異常を早期に察知。

- CTは骨の立体形状検出に強く、「形のズレ」「変形」の度合いを立体的に捉えられます。

- MRIでは軟骨や関節唇、骨髄までチェックでき、痛みや症状の根本原因を視覚化しやすい。

- この組み合わせで、「どういう構造なの?どこが痛いの?」という両方の答えに近づけると言われています。

#CE角 #臼蓋形成不全 #CT検査 #MRI検査 #診断精度向上

画像から読み解く治療へのつなぎ方

「レントゲン見て、次どうする?」って悩みますよね。ここでは、保存療法・注射再生医療・手術といったステップアップのポイントを、画像所見を軸にわかりやすく整理します。

保存療法開始の目安:軽度裂隙狭小化+軽い症状

「裂隙が少し狭くなってるけど、痛みはそんなに…」そんなケース、ありませんか?レントゲンで裂隙が軽く狭くなっていて、動き始めに違和感や軽い痛みがあるなら、まず保存療法が検討されます。例えば、体重管理やストレッチ、筋トレによって負担を軽くする方法です。早めのケアが病気の進行を抑えるため大事と言われています。

注射治療や再生医療の打診タイミング

「軽い裂隙狭小化じゃ物足りない…」その次を考える段階がこれです。関節内の炎症や軟骨トラブルに対して、PRPやAPSなどの注射治療が適用されることがあると言われています。画像所見が進行度3〜7段階(軽中程度)で、痛みや炎症が明らかな場合、“注射治療の候補時期”になるケースもあるそうです。

手術判断の所見条件:人工股関節置換・骨切り術

「かなり進んできちゃったかも…」そう感じるときに考えるのが手術のタイミングです。具体的には、裂隙がほぼ消失して大きく変形、夜間痛や可動域制限が顕著な場合、画像から「ここまできたら手術が必要かも」と判断されるんです。人工股関節置換術や骨切り術が選択肢に挙がる条件ですね。

まとめ

- 保存療法:裂隙が軽度+軽い症状の段階で始めると進行抑制が期待できる

- 注射治療/再生医療:PRPやAPSは病期3〜7程度で痛みや炎症があるタイミングが候補

- 手術:裂隙消失・変形進行・夜間痛・可動域制限が出てきたら外科対応を検討する時期

- どの方法も「画像×症状」を照らし合わせ、専門医と相談しながら決めていく流れが大切と言われています。

#裂隙狭小化 #保存療法 #PRP注射 #APS療法 #手術判断