置き針 効能を徹底解説。肩こり・腰痛などの痛み緩和から、自律神経調整・生理痛ケア・美容効果まで、ツボを活かした使い方と科学的メカニズムを紹介します。

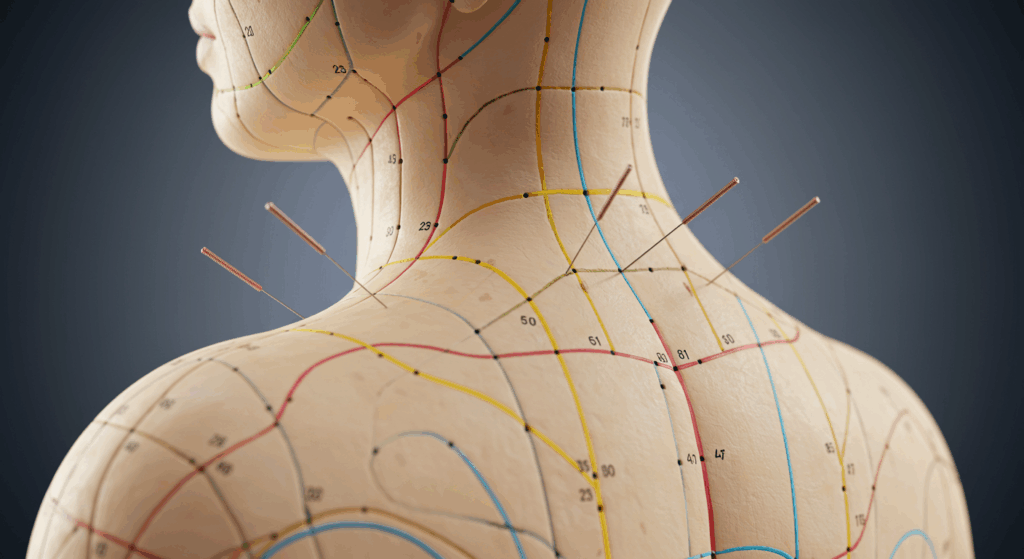

置き針とは?効能の基本メカニズム

置き針とはどんなもの?

置き針とは、皮膚に貼り付ける小さな鍼(円皮鍼やパッチ鍼)を使い、ツボを持続的に刺激するセルフケアの一つです。主に肩こりや腰の不調、慢性的な疲れなどのサポートを目的に活用されています。針と言っても非常に短く、皮膚にほとんど刺さっていないような浅い刺激なので、普段使いしやすいと言われています(引用元:国定整骨院)。

置き針の基本メカニズムとは?

置き針の効能は、大きく分けて「血行促進」と「ツボ刺激」の二つがポイントだとされています。まず、鍼が皮膚の表面をゆるやかに刺激することで、周囲の血流が良くなることが期待できます。この血行改善は、体のコリや張りをやわらげる一助になると言われています(引用元:みやび鍼灸院)。

さらに、置き針はツボ(経穴)を持続的に優しく刺激し、自律神経のバランスを整える働きもあると言われています。ツボへの適度な刺激は、体が本来持っている自然回復力を引き出すサポートになる可能性があるそうです(引用元:加藤コンディショニング整体院)。

置き針は貼ったまま日常生活を送ることができるため、「長時間かけてじわじわとツボを刺激することが、従来の鍼とは違った魅力」とも言われています(引用元:国定整骨院)。

また、皮膚への負担も少なく、鍼が怖い方や鍼灸初心者にも比較的取り入れやすいセルフケア方法だと考えられています。使用の際は、肌トラブルを防ぐために消毒や使用時間の目安を守ることが重要です。

#置き針 #円皮鍼 #血行促進 #ツボ刺激 #自然治癒力

代表的な効能別の効果と具体例

肩こり・腰痛・頭痛へのアプローチ

「置き針」を肩や腰、頭痛の出る部分に貼ると、筋肉の緊張がゆるむ感じがあります。これは、皮膚下の微細な刺激によって副交感神経が活性化され、筋肉がほぐれるためと言われています。たとえば、肩に「肩井」や「天柱」のツボを貼ることで、血流が促され、長時間のPC作業後のコリ感が軽減することが確認されているんです

生理痛・PMSへのやさしいサポート

女性向けには、生理痛やPMSの症状緩和によく使われます。代表的な「三陰交」ツボに貼ると、生理前からのイライラや下腹部の痛みが和らぐとも言われています 。血流が改善されることで、痛みの原因となるプロスタグランジンの過剰分泌も抑制される可能性があり、結果的に生理中の不快感が軽減されるケースも報告されています。

ストレスや自律神経のバランスにも寄り添う

ストレスで気分が落ち込んだり、自律神経の乱れを感じた時も「置き針」は頼りになります。軽い刺激をツボに継続的に与えることで、リラックスしやすい環境を体が作ろうとすると言われています 。たとえば、首や肩周りのツボ(風池・天柱など)に貼ると、穏やかな眠りや深呼吸がしやすくなるという声も聞こえています。

美容目的で使うケースも

最近では、美容目的で「置き針」を顔周りに使う方も増えています。小顔やむくみの改善、肌のトーンアップを期待して、ほうれい線や目の下のツボに貼るとのこと。血行が良くなることで肌のくすみが軽くなったり、化粧ノリが良くなったという体験例もあるようです。

スポーツケアや疲労回復にも

スポーツ後の筋肉疲労や軽いケガに対しても、貼るだけセルフケアで取り入れられます。筋肉のこわばりをゆるめて、老廃物の流れを助ける補助として、運動後すぐに貼っておくのがポイントと言われています 。忙しくて来院できない日でも、自宅で手軽に続けられるのが魅力ですね。

#肩こりケア #生理痛緩和 #自律神経調整 #美容鍼 #セルフケア

効能を高めるツボと貼る部位ガイド

肩こり・首こりに効く「肩井」と「天柱」

肩や首のこりには、肩の中心にある「肩井(けんせい)」や首の後ろ「天柱(てんちゅう)」がよく使われます。肩井は首と肩の中間地点で、ここに置き針を貼ると血行が改善されることで筋肉の緊張がやわらぐと言われています。特に長時間のデスクワーク後に効果を感じやすい部位です。天柱は後頭部の髪際のくぼみにあり、こちらも首や目の疲れを和らげるのに適しています。指で「痛気持ちいい」位置を探して貼ると、より効果的だそうです。

腰痛ケアの「腎兪」・「腰眼」

腰の不調があるときは、腰のくびれ部背骨から左右に指2本分離れた「腎兪(じんゆ)」が定番です。ここに置き針を貼ると腰の血流が促され、冷えや痛みの緩和につながると言われています。また、背中にある「腰眼」も同様に、腰痛改善のサポートとして活用できます。

足の疲れ・むくみに「足三里」など

立ち仕事や歩き疲れ対策には、膝下の「足三里(あしさんり)」がよく選ばれます。膝皿の外側、指4本分下にあり、ここに置き針をすると下半身の血流や消化を整える力が期待されているそうです。

自律神経のバランスには「神門」

手首の小指側にあるくぼみ「神門(しんもん)」は、自律神経の調整に使われる代表的なツボです。ストレスや不眠がつらいとき、ここに置き針を貼ることで精神を落ち着けるサポートになると言われています。

ツボ選定でのポイント

ツボは厳密な位置にこだわりすぎなくても大丈夫。指で押して「痛気持ちいい」感じがあればOKです。左右対称のツボは両側に貼るのが良いとされており、置き針は1〜3日程度貼り続けることで継続的な効果が期待できます。肌に炎症やかゆみが出た場合はすぐ外すようにしてください。

#肩こりケア #腰痛対策 #足三里 #神門 #セルフ鍼灸

正しい使い方と使用上の注意点

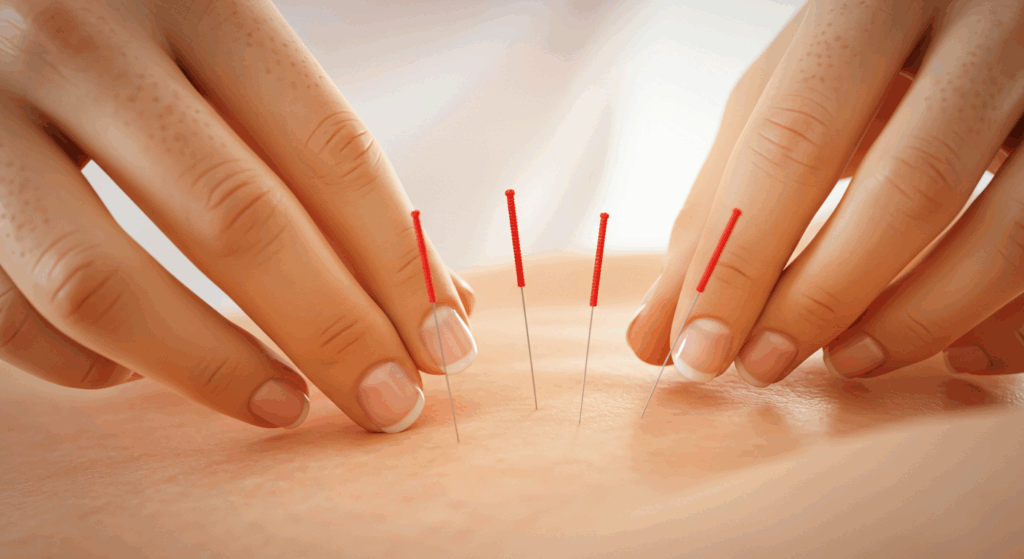

貼付前の準備と手順

置き針を効果的に使うには、まず貼る前にアルコールでツボ部位を清潔に拭く必要があります。容器から取り出す際はテープ部分を持つと清潔です。次に、鍼が皮膚に対して垂直に入るよう「デコピン」方式で軽く押し込むと、ズレにくく安定します。ここで「斜めに刺さるとチクチク感の原因になる」と言われています[引用元:harinezumi-yuuki.com]。

貼る期間と交換の目安

通常、2〜3日から長くて1週間程度は貼ったままで大丈夫ですが、粘着力が弱くなったりチクチク感じたらすぐに交換が必要です[引用元:kenkounihari.seirin.jp]。特に入浴時はテープが濡れて剥がれやすくなるので、衛生面のためにもお風呂前に外し、入浴後に新しいものに貼り替えることが望ましいと言われています[引用元:kenkounihari.seirin.jp]。

貼ってはいけない場所・症状

傷や湿疹、粘膜近くなど皮膚がデリケートな部位には絶対に貼ってはいけません。特に顔周りでは、雑菌混入リスクがあるため1日以上の連続使用は避けることが必要です。また、目の周りはトラブルリスクが高いため要注意とされています[引用元:youzendou-clinic.com]。

異変が起きたときの対応

貼っていてかゆみや赤み、痛みが出た場合はただちに剥がして、肌が回復するまでは再貼付を控えましょう。鍼が浮いてきたり、違和感を感じたら剥がすサインとも言われています[引用元:iihariq.com]。

使用後と廃棄のルール

使い終わった置き針は再使用せず、自治体の不燃ゴミか医療廃棄物として安全に処理してください。剥がした鍼はペットボトルのキャップなどに重ねてから廃棄すると、安全に捨てられるとされています[引用元:iihariq.com]。

まとめ

- 消毒してツボに垂直貼付し、安定させる

- 2~3日程度継続して使い、剥がれたら交換

- 傷・湿疹・粘膜部には貼らない

- 異常があればすぐ剥がし使用中止

- 使い終わったら再使用せず、適切に廃棄

こういった基本手順と注意点を守ることで、置き針はセルフケアを安全にサポートしてくれるツールになります。慣れるまでは慎重に使いながら、自分の体に合わせたケア習慣を築いてみてくださいね。

#置き針活用 #正しい貼り方 #セルフケア注意点 #衛生管理 #安全廃棄

専門家のアドバイス&セルフケア活用法

鍼灸師が教えるセルフケアの基本

置き鍼セルフケアは、プロのガイドがあるとグッと安心感が増します。問診や触診を通じて、自分に適したツボや貼る場所を見つけることで、効果がより活かせると言われていますkunisada-seikotu.jp+13ogutisinnkyuinn.jp+13koriyama-youtu.com+13。

初心者の方は、まず鍼灸院で丁寧に教えてもらうのがおすすめです。適切な貼り位置や使用方法を確認できるのがメリットになります。

ストレッチや温熱と組み合わせて相乗効果

専門家によると、置き鍼とストレッチやヨガを合わせると、血流や柔軟性の改善に役立つと言われていますasahishinkyu.jp。例えば、肩こりが気になるなら軽い肩まわりのストレッチを、むくみケアには足のマッサージもプラスすると、よりじんわりとしたほぐれ感が期待できるそうです。

温熱療法も有効で、置き鍼を貼ってから湯たんぽや温めグッズを使うことで、効果を高められるとも言われていますyotsuya-blb.com+5asahishinkyu.jp+5asahishinkyu.jp+5。

継続・記録することで自分のケアを育てる

置き鍼は“貼って終わり”ではなく、継続することで変化が見えてくるセルフケアです。

専門家からは、いつ、どこに、何日間貼ったかを記録し、体調の変化と照らし合わせることが大切だと言われています。

自分の体の反応を意識することで無理のないケア習慣に落とし込みやすくなります。

注意点をプロがチェック

セルフケアだからこそ、安全性も重要です。専門家は以下を注意ポイントとして挙げています:

- 貼る前は必ず消毒し、使用期限・衛生面を確認することmaiple-nagoya.com+8youzendou-clinic.com+8koriyama-youtu.com+8

- 痒みや違和感が出たら、そのまま放置せずにすぐ剥がすこと

- 一度使った円皮鍼を再利用しないこと、※使用後は安全に廃棄を

日常に取り入れやすい活用法

- 朝晩の3分セルフチェック:ツボに貼りながら深呼吸すると、1日の始まりと寝る前のリセットに◎。

- デスクワークのおともに:PC作業中ずっと貼っておいて、終わったら軽いストレッチで血流UP!

- お風呂前の準備に:入浴前に剥がし、湯上がりに新しいのを貼ることで清潔さも維持できますyouzendou-clinic.comasahishinkyu.jp。

これらの習慣を続けていけば、置き鍼が自分だけのセルフケアツールとして日常に自然に溶け込んでくれるはずです。

#セルフケア #専門家監修 #ストレッチ併用 #継続習慣 #安全チェック