肩甲骨の真ん中が痛いときに考えられる原因

筋肉疲労や姿勢不良による筋緊張

肩甲骨まわりの筋肉は、長時間のデスクワークやスマホ操作などでじわじわと疲労がたまります。特に猫背や前かがみの姿勢が続くと、僧帽筋や菱形筋などが緊張し、血流が悪化することで痛みを感じやすくなるといわれています。参考記事でも、筋緊張による肩甲骨間の違和感が報告されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/7085/)。

ストレートネックや巻き肩との関係

最近よく耳にする「巻き肩」や「ストレートネック」も、肩甲骨の真ん中の痛みに関係するとされています。頭の位置が前にズレると、肩甲骨を外側に引っ張る力が強まり、常に筋肉に負荷がかかる状態になります。これが慢性的なコリや痛みの引き金になることがあるそうです。

内臓由来の関連痛(胃・膵臓・心臓など)

「姿勢のせいかな…」と思いがちですが、まれに内臓の不調が肩甲骨の間に“関連痛”として現れる場合もあるようです。特に胃の不調や膵臓・心臓の異常が原因で、左側の肩甲骨まわりに痛みを訴えるケースが報告されています。ただしこの場合は、内臓特有の他の症状(吐き気、背中の重さ、冷や汗など)を伴うことが多いため、注意が必要です。

長引く痛みや夜間痛は注意が必要

軽度な筋疲労であれば、休息やストレッチで改善が期待されますが、何日も続くような痛みや、寝ている間にズキズキする夜間痛がある場合は別です。神経の圧迫や、椎間板のトラブル、心疾患などが隠れているケースもあるといわれており、こうしたときは自己判断せず、早めの医療機関相談がすすめられます。

#肩甲骨の痛み原因 #姿勢と筋緊張 #巻き肩とストレートネック #内臓の関連痛 #夜間痛は注意

セルフチェックで痛みのタイプを見分ける

動かしたときに痛い?じっとしていても痛い?

まず確認したいのは、「動作によって痛みが出るかどうか」です。肩甲骨の真ん中が痛い場合、体を動かしたときだけ痛むのか、それとも安静にしていても痛いのかで、原因がある程度絞られてくることがあります。たとえば、筋肉のこわばりや疲労が原因であれば、動作時に痛みが強くなりやすいとされています。一方、じっとしていても痛みが続く場合は、炎症や神経の影響が関与している可能性があるとも言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/7085/)。

呼吸や姿勢で痛みが変化するかを確認

次に注目したいのが「呼吸の動きや姿勢の変化で痛みに変化があるか」です。深呼吸をした際に肩甲骨の奥に響くような痛みを感じる場合、肋間筋や胸椎まわりの関節に負担がかかっていることが考えられます。また、姿勢を正す・崩すなどの動きで痛みの強弱があるなら、筋骨格系が関与している可能性があるといわれています。

左右差・放散痛・しびれがある場合の判断

さらに「左右の差」や「しびれ・放散痛」があるかもチェックしましょう。片側だけに痛みが集中していたり、腕や背中にかけてしびれが広がっている場合は、頸椎や神経への負担が関係している可能性もあるとされています。また、心臓や胃の不調によって放散痛が起きるケースも報告されていますので、併発症状がある際は注意が必要です。

#肩甲骨セルフチェック #姿勢と痛みの関係 #放散痛の見分け方 #動作時と安静時の痛み比較 #しびれと神経圧迫の可能性

自宅でできるセルフケアと応急処

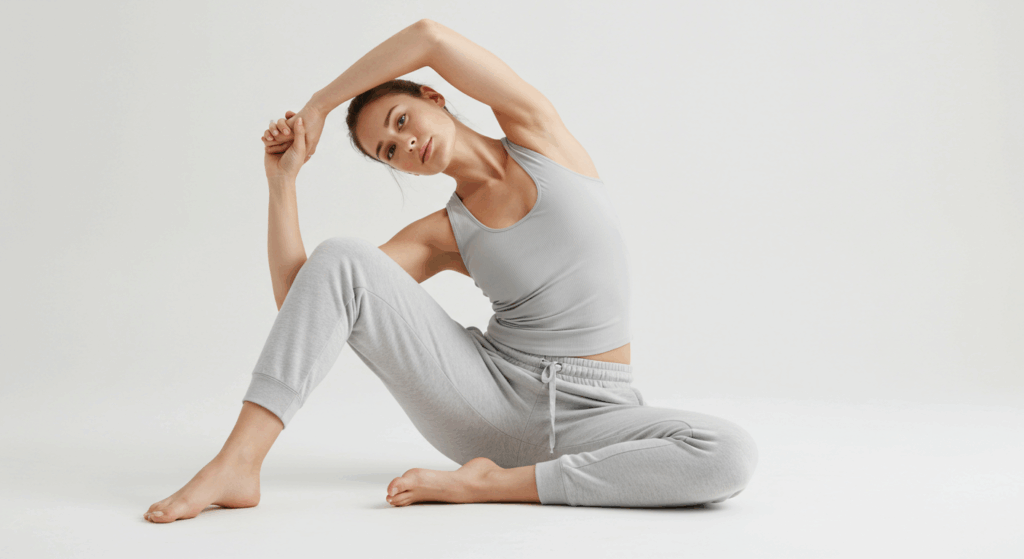

ストレッチと肩甲骨はがしで血流改善

肩甲骨まわりの痛みには、軽いストレッチや「肩甲骨はがし」と呼ばれる動きが有効とされています。肩を大きく回したり、背中で手を組んで胸を開くことで、縮こまった筋肉がゆるみ、血流が促されやすくなると言われています。特にデスクワークで固まった上半身にとっては、1日数回のゆるやかな動きがリフレッシュにもつながります。無理のない範囲で行い、痛みが増す場合は中止が望ましいとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/7085/)。

温める/冷やすの使い分け

「温めた方がいいの?冷やした方がいいの?」と悩むこともあるかもしれません。一般的に、筋肉のコリや慢性的な痛みには温めるケアが合っているとされており、血行促進により回復をサポートする目的で使われます。一方で、炎症や痛みが急に強くなった場合は、まず冷やして落ち着かせる方がいいといわれています。状況に応じて判断することが大切です。

湿布・テーピング・姿勢補正アイテムの活用

市販の湿布や冷感ジェル、テーピングなども、痛みの緩和をサポートする手段として用いられています。また、巻き肩や猫背が原因となっている場合には、姿勢補正ベルトやクッションなどのサポートアイテムの活用もひとつの方法です。姿勢のクセは意識していても戻りやすいため、環境から整えることが負担軽減につながるとも言われています。

#肩甲骨ストレッチ #温め冷やすの使い分け #肩甲骨はがしで血流改善 #テーピングと湿布活用法 #姿勢補正アイテム活用

痛みが続く・悪化する時は何科に行く?

整形外科・内科・ペインクリニックの選び方

肩甲骨まわりの痛みが長引く場合、「どの科に相談すべきか」で迷うこともありますよね。動作時の痛みや筋肉の張りが気になるときは、まず整形外科の受診が一般的とされています。一方、じっとしていても痛い、または内臓の違和感や他の症状(胃もたれ・胸の圧迫感など)を伴うときには、内科での相談がすすめられる場合があります。また、「痛みが強くて日常生活に支障がある」といったケースでは、ペインクリニックでの神経ブロックなどの対応が選択肢として挙げられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/7085/)。

病院で受けられる検査と治療法の流れ

医療機関では、まず問診と触診を通じて痛みの場所や種類を把握したうえで、必要に応じて画像検査(レントゲン・MRI・CTなど)が行われることがあります。筋肉性の痛みであれば、湿布や内服薬の処方、リハビリ指導が中心になりますが、神経の圧迫が疑われる場合には神経伝導検査や精密検査を行う場合もあるそうです。なお、ペインクリニックでは痛みの程度や発生機序を踏まえた対症的な処置(神経ブロックなど)が提供されることがあるとも言われています。

受診の目安になる具体的な症状チェックリスト

以下のような症状がある場合は、自己判断せず一度医療機関で相談することがすすめられています:

・数日以上痛みが続いている

・夜間にズキズキするような痛みがある

・腕や指先にしびれ・力が入りにくい感覚がある

・胸や胃など内臓にも違和感を感じる

・市販薬やストレッチで改善がみられない

こうしたサインがある場合、早めの来院が大切とされています。

#肩甲骨の痛み相談先 #整形外科内科の使い分け #ペインクリニックの選択肢 #検査の流れと準備 #受診すべき症状リスト

再発防止に役立つ習慣と姿勢の工夫

デスクワーク・スマホ姿勢を見直すポイント

肩甲骨まわりの痛みを繰り返さないためには、日常の姿勢を少し意識して変えることがカギになるとされています。特にデスクワークやスマホ操作のときは、頭が前に出て猫背になりがちです。このような姿勢は、肩甲骨周辺の筋肉に常に負荷をかけ続ける形になるため、痛みの再発と関係することがあると言われています。座るときは「耳・肩・骨盤」が一直線になる意識を持ち、画面は目線の高さに近づける工夫をすると負担軽減が期待されます(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/7085/)。

肩甲骨を柔軟に保つ簡単エクササイズ

肩甲骨の動きが硬くなると、首や背中にまで影響が広がりやすいと言われています。そこでおすすめされているのが、軽い肩回しや肩甲骨の内寄せ運動です。具体的には、腕を大きく円を描くように回したり、背中で手を組んで胸を開くストレッチが紹介されることがあります。これを日常的に数分取り入れることで、血流が促され、筋肉の柔軟性を保つサポートになるとされています。

睡眠姿勢や枕の高さも意外と重要

見落としがちですが、「寝ている姿勢」も肩甲骨の緊張や痛みに関係している場合があるようです。枕が高すぎたり低すぎたりすると、首や肩にかかる角度が不自然になり、寝起きの痛みにつながることもあると言われています。仰向け時に首の後ろに自然なカーブができる高さを意識することが、体への負担を減らす一助になるそうです。また、寝返りが打ちやすいマットレス環境も重要とされています。

#肩甲骨再発予防 #デスクワーク姿勢対策 #簡単ストレッチ習慣 #睡眠環境の見直し #巻き肩防止エクササイズ