原因①|中臀筋・大臀筋の過労や筋膜炎

中臀筋や大臀筋は、おしりの横から後方にかけて広がる大きな筋肉で、歩行や階段の昇降、姿勢保持など、日常生活のさまざまな動作に関わっています。これらの筋肉は、長時間のデスクワークや運動のしすぎで過度に使われると、疲労が蓄積しやすくなると言われています。特に、同じ姿勢で座り続けたり、ランニングやスクワットなど同じ動作を繰り返すことで緊張が強まり、筋膜炎や炎症につながるケースがあるとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4111/)。

また、筋肉の疲労が進むと、周囲の血流が滞り、酸素や栄養が十分に行き渡らなくなることもあります。この状態では、軽い動作や立ち上がりの瞬間にも違和感や痛みが出やすくなる場合があると言われています。さらに、片側ばかりに体重をかける立ち方や、足を組む姿勢が習慣になっていると、左右の筋肉バランスが崩れ、負担が一方に集中しやすくなると指摘されています(引用元:https://karadasekkotsuin.com/blog/gluteus_medius_pain)。

中臀筋・大臀筋は股関節の安定にも関与しており、疲労や炎症があると骨盤や腰にも負担が波及しやすいと言われています。そのため、原因の早期発見と生活習慣の見直しが予防や改善のポイントになると考えられます。たとえば、座りっぱなしを避けてこまめに立ち上がる、軽くおしり周りをストレッチする、負荷のかかりすぎない運動を取り入れるなどが参考になるとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4111/)。

図解で筋肉の位置や働きを確認することで、自分の症状との関連をイメージしやすくなります。筋肉の仕組みや役割を理解することは、再発予防やセルフケア方法を考えるうえでも有効だと言われています。

#中臀筋の疲労

#大臀筋の負担

#おしりの横の痛み

#筋膜炎予防

#姿勢改善

原因②|梨状筋症候群

梨状筋症候群とは、おしりの奥にある梨状筋が硬くなり、そのすぐ下を通る坐骨神経を圧迫して痛みやしびれを引き起こす状態を指すと言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4111/)。梨状筋は股関節を外に開く動きや、歩行時の骨盤の安定に関わる筋肉で、ランニングや長時間の座位などで負荷が蓄積すると硬くなりやすいとされています。特に、長時間同じ姿勢で座っている人や、スポーツで下半身を酷使する人に見られることが多いと報告されています(引用元:https://karadasekkotsuin.com/blog/piriformis_syndrome)。

坐骨神経が圧迫されると、痛みはおしりだけでなく太ももの裏からふくらはぎ、時には足先にまで広がることがあると言われています。また、しびれや感覚の鈍さ、力が入りづらくなるなどの症状も伴う場合があります。こうした神経症状は、筋肉のコリや炎症が原因で起こることが多いですが、腰椎の異常など他の要因とも関連するため、注意が必要とされています(引用元:https://media.hogugu.com/posts/650)。

日常生活では、片足重心や足を組む習慣があると梨状筋が硬直しやすくなると指摘されています。また、急激な運動やストレッチ不足によっても発症リスクが高まると言われています。予防や改善のためには、梨状筋を含むおしり周りの筋肉をやわらかく保つストレッチや、長時間同じ姿勢を避ける工夫が参考になるとされています。加えて、座面の硬い椅子を避けたり、クッションを活用することも負担軽減に役立つと考えられています。

こうした背景やメカニズムを理解することで、自分の症状が梨状筋症候群に関連しているかどうかをイメージしやすくなります。症状が長引く場合や歩行に支障が出る場合には、早めに専門機関での触診や検査を受けることが推奨されています。

#梨状筋症候群

#坐骨神経の圧迫

#おしりから足へのしびれ

#姿勢改善とストレッチ

#長時間座位リスク

原因③|腸脛靭帯炎(ITバンド症候群)

腸脛靭帯炎(ITバンド症候群)は、太ももの外側からお尻の横にかけて走る腸脛靭帯が、大腿骨外側の大転子部分と繰り返し擦れあうことで炎症を起こし、痛みを感じる状態を指すと言われています(引用元:https://karadasekkotsuin.com/blog/itbs)。特にランニングや自転車競技、サッカーなど、脚の屈伸動作を繰り返すスポーツ選手に多く見られるとされています。腸脛靭帯は膝の安定にも関わる強靭な組織ですが、過度な負荷やフォームの崩れにより摩擦が増え、炎症を引き起こしやすくなると説明されています(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com/blog/itbs)。

初期の段階では、走り始めや運動後にお尻の横や太ももの外側に違和感を覚えることが多いとされています。そのまま繰り返し負荷をかけると、痛みが持続する、階段の昇降や長距離歩行でも症状が出るなど、日常生活にも影響が及ぶ場合があると報告されています。さらに、痛みを避けるために無意識に姿勢が変わり、股関節や腰への負担が増す可能性もあると指摘されています。

発症の背景には、筋肉の柔軟性不足やウォームアップ不足、ランニングフォームの乱れ、急激な練習量の増加などが関係していると言われています。また、O脚や足のアーチ低下などの体の構造的要因も影響することがあると考えられています。そのため、予防や改善のためには、腸脛靭帯周囲のストレッチや筋力バランスの調整、フォーム改善、練習量の管理が重要だとされています(引用元:https://karadasekkotsuin.com/blog/itbs)。

特にランナーの場合、走行距離やペースを段階的に増やすこと、路面の傾斜や硬さを考慮したコース選びも予防に役立つと紹介されています。さらに、痛みが出た際には無理をせず休養を取り、早めに適切な施術やアドバイスを受けることが望ましいと言われています。

#腸脛靭帯炎

#ITバンド症候群

#ランナーの股関節痛

#お尻横の炎症

#スポーツ障害予防

原因④|姿勢の悪さ・血行不良による筋肉の緊張

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用などで猫背や前かがみの姿勢が続くと、おしりの横にある筋肉が常に引っ張られたり縮まったりして緊張しやすくなると言われています(引用元:https://karadasekkotsuin.com/blog/posture_pain)。こうした状態では筋肉内の血流が滞り、酸素や栄養が十分に行き渡らなくなるため、疲労物質が蓄積しやすくなり、痛みやだるさを感じやすくなるとされています。特に骨盤や股関節周囲の筋肉は、姿勢の崩れによる影響を受けやすい部位の一つだと指摘されています。

また、姿勢の悪化によって神経や血管が圧迫されることもあります。例えば、おしりから太ももの外側を通る神経に圧力が加わると、しびれや感覚の違和感を伴うケースもあると報告されています。血流が悪くなることで、筋肉の回復力が低下し、軽い運動や日常動作でも張りや痛みを感じやすくなる傾向があるとされています。

簡単にできるセルフチェックとしては、壁に背中と後頭部をつけたときに腰や肩が大きく浮いていないかを確認する方法があります。背骨や骨盤の位置が崩れている場合、このチェックで左右差や過度な反り腰などがわかることもあると言われています。改善のためには、1時間に1回程度立ち上がって軽くストレッチを行う、座面の高さやモニター位置を調整して姿勢を正す、骨盤を立てて座る習慣を意識するなどが参考になります(引用元:https://karadasekkotsuin.com/blog/posture_pain)。

ストレッチ例としては、おしりや太ももの外側を伸ばす動き、股関節周囲の可動域を広げるエクササイズが有効とされます。筋肉をやわらかく保つことで血流が促され、緊張や痛みの軽減につながる可能性があると考えられています。日々の姿勢を見直すことは、慢性的な筋緊張を防ぐだけでなく、おしりの横の痛みの再発予防にも役立つとされています。

#猫背とおしりの痛み

#血行不良による筋緊張

#姿勢セルフチェック

#おしりストレッチ

#デスクワーク痛対策

原因⑤|要注意!坐骨神経痛やヘルニアなどの疾患

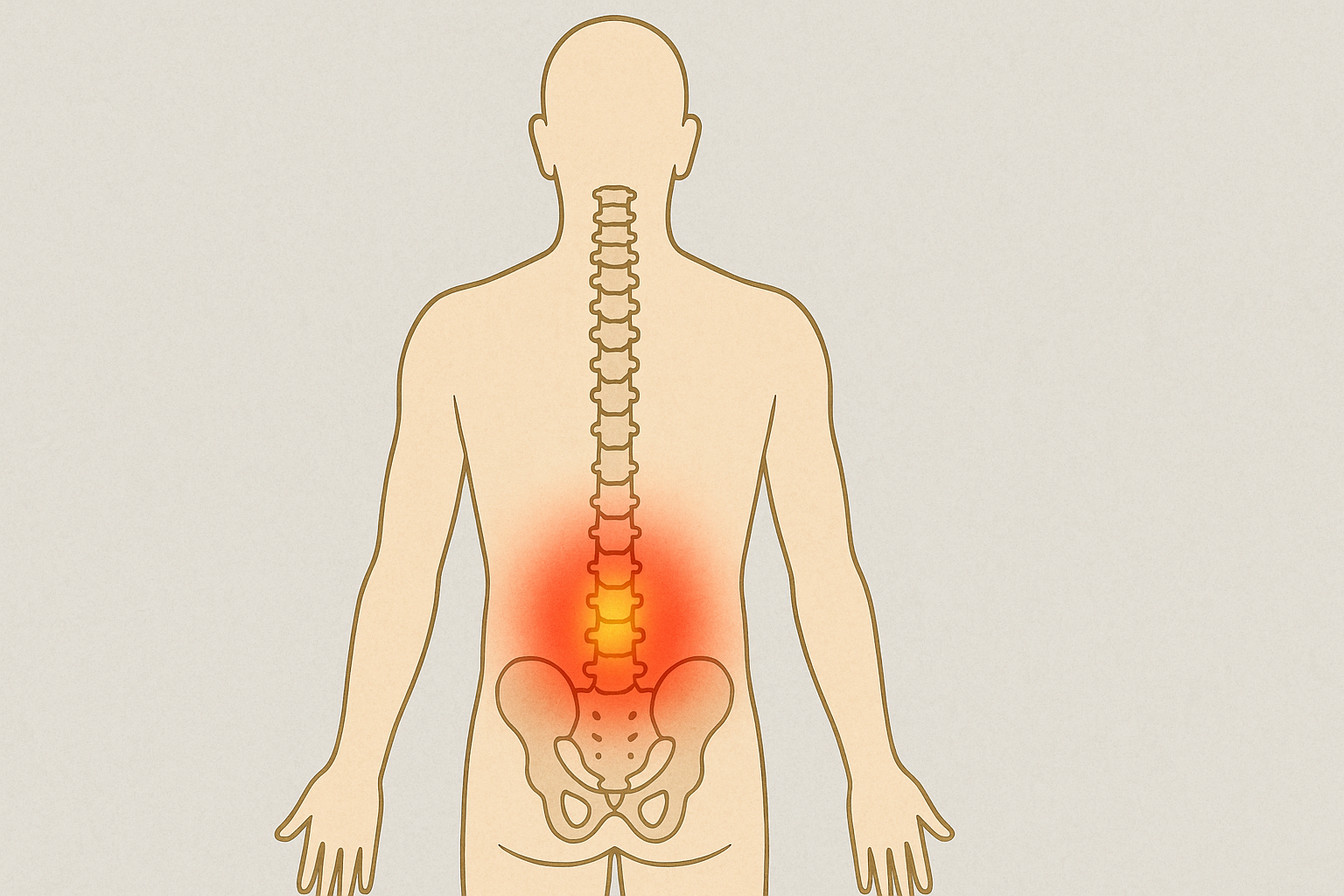

おしりの横の痛みが、筋肉や姿勢だけでなく腰の疾患からくる場合もあると言われています。その代表例が坐骨神経痛や腰椎椎間板ヘルニア、そして腰部脊柱管狭窄症です。これらは腰から足先まで伸びる坐骨神経が圧迫されることで、臀部に痛みやしびれが広がる症状を引き起こすとされています(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com/blog/sciatica)。

椎間板ヘルニアは、背骨の間にある椎間板の一部が飛び出し、神経を圧迫することで発症すると言われています。重い物を持ち上げた瞬間や、長時間の不自然な姿勢がきっかけになることが多いとされます。腰部脊柱管狭窄症は、加齢や変形により神経の通り道が狭くなり、歩行時に痛みやしびれが強まるのが特徴だと報告されています(引用元:https://karadasekkotsuin.com/blog/herniated_disc)。

これらの疾患による痛みは、おしりの横だけでなく太ももの裏、ふくらはぎ、足先にまで広がることがあります。また、足のしびれや力が入りづらい感覚、長時間歩くと症状が悪化するなど、神経の圧迫特有の症状が出ることもあります(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4111/)。

もし、安静にしていても痛みやしびれが続く場合や、歩行に支障を感じるような場合は、早めに専門機関での触診や検査を受けることが推奨されています。特に両足に症状が出る場合や、排尿・排便に異常が出ている場合は、緊急性が高い可能性もあるため注意が必要です。

日常生活では、腰への過度な負担を避けることや、正しい姿勢を保つ習慣が予防の一助になるとされています。また、腰回りや下半身の柔軟性を高めるストレッチや軽い運動も、神経圧迫のリスクを減らすために参考になると言われています。

#坐骨神経痛

#腰椎椎間板ヘルニア

#腰部脊柱管狭窄症

#おしりの横の痛み

#下肢のしびれ