「肩が重い」と感じるとは?その症状の意味

肩が重い感覚の正体

「肩が重い」「肩がだるい」という感覚は、肩から首にかけて存在する僧帽筋などの筋肉が緊張し、血行が悪くなることで起こるといわれています(引用元:大正製薬ブランド)。

日常生活では長時間のデスクワークやスマートフォン操作など、同じ姿勢が続くことで筋肉に負担がかかり、循環が滞ることがあります。その結果、肩周辺に疲労物質が蓄積し、重さやだるさを感じやすくなると考えられています。

生活習慣との関係

高橋整形リハビリクリニックによると、肩の重い感覚は姿勢の乱れや運動不足だけでなく、冷えや精神的な緊張などの生活習慣とも関係があるといわれています(引用元:高橋整形リハビリクリニック)。

特に冷房の効いた室内や寒い環境では筋肉が硬直しやすく、肩の血流が悪くなり、だるさや重さを感じやすくなると説明されています。

肩こりの一形態としての「肩の重さ」

小林株式会社の健康情報ページでも、肩が張る、重いといった感覚は肩こりの一種とされ、慢性的に続く場合には生活習慣の見直しが推奨されているといわれています(引用元:小林株式会社)。

また、一般社団法人 横浜市医師会の健康番組でも、「肩が張る」「重い」といった感覚は肩こりの典型的な症状の一つと紹介されています。

想定されるペルソナ

こうした症状を訴える人の多くは、長時間パソコンに向かうオフィスワーカーや、スマートフォンの使用時間が長い20〜40代の男女に多いと考えられます。特にデスクワーク中心の生活では、同じ姿勢でいる時間が長くなるため、肩周囲の筋肉が緊張しやすく、慢性的な肩の重さにつながる可能性があるといわれています。

#肩が重い #肩こり予防 #デスクワーク不調 #血行不良 #姿勢改善

主な原因とその背景

姿勢の悪さ・長時間同じ姿勢

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用など、同じ姿勢を続けることで頚椎や肩関節に負担がかかり、肩の重さを感じやすくなるといわれています(引用元:なかしまクリニック、一般社団法人 横浜市医師会)。特に前かがみの姿勢は首や肩の筋肉を常に緊張させ、血流の悪化を招く要因になると説明されています。

血行不良・疲労物質やリンパ滞り

筋肉の硬直や循環の不十分さが、肩のだるさや重さの背景にあるといわれています(引用元:一般社団法人 横浜市医師会、整骨院GEN、アンファー)。血流やリンパの流れが滞ることで疲労物質が蓄積し、筋肉が回復しづらくなるため、慢性的な不快感につながる可能性があります。

ストレスと冷え

小林株式会社によると、心理的なストレスは交感神経を活発にし、肩や首周辺の筋肉を緊張させるといわれています(引用元:小林株式会社)。また、冷房や寒い環境は筋肉の硬直を促し、血行が悪くなることで肩の重さが増すこともあるとされています。

運動不足・筋力低下

筋肉は関節や骨を支える役割を持ちますが、運動不足や筋力の低下によって支える力が弱まると、日常動作でも疲労が溜まりやすくなるといわれています(引用元:なかしまクリニック、大正製薬ブランド)。特に肩甲骨周辺の筋肉が弱まると、姿勢維持が難しくなり、肩の重さを招く原因となることがあります。

まれに注意すべき病気のサイン

肩の重さは多くの場合、筋肉や姿勢の問題によるものですが、まれに狭心症や内臓の不調などのサインとして現れることがあるといわれています。こうした場合、肩の重さに加えて胸の圧迫感や呼吸困難などの症状が見られることがあり、早めの医療機関への相談が推奨されています。

#肩が重い原因 #姿勢改善 #血行不良 #ストレス対策 #筋力低下

「今日からできる」セルフケア対策

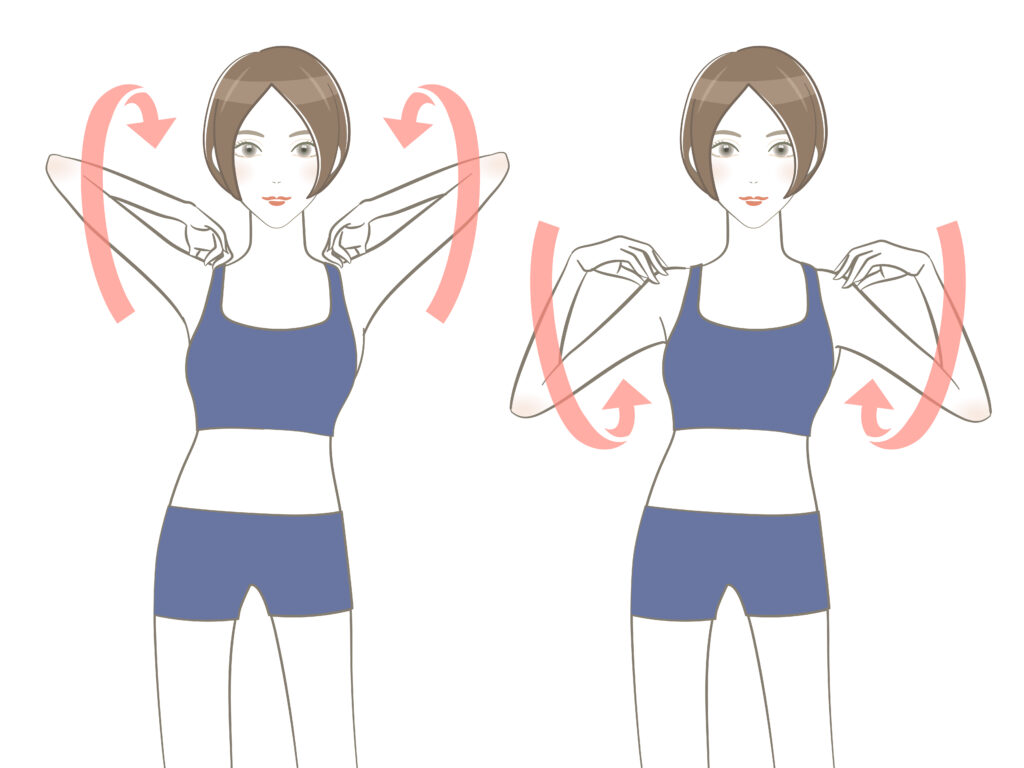

ストレッチで肩甲骨や首を動かす

肩の重さをやわらげる方法として、小林株式会社は肩甲骨まわりや首の前後運動を取り入れたストレッチを紹介しています(引用元:小林株式会社)。これらは筋肉の緊張をゆるめ、血行を促すといわれています。特に、肩甲骨を大きく回す動きや、首を前後左右にゆっくり動かすことで、デスクワークやスマートフォンの使用で硬くなった筋肉をほぐすことができるとされています。

温めや入浴で血流を促す

高橋整形リハビリクリニックによると、温めることで血管が拡張し、血流が改善するといわれています(引用元:高橋整形リハビリクリニック)。また、全薬グループも入浴によるリラックス効果や筋肉のこわばり緩和を推奨しています(引用元:全薬グループ)。お風呂にゆっくり浸かるほか、蒸しタオルを肩に当てるのも手軽にできる方法です。

姿勢改善と休憩の習慣づけ

一般社団法人 横浜市医師会では、1時間に1回は立ち上がって体を動かすことが肩こり予防になると説明しています(引用元:一般社団法人 横浜市医師会)。小林株式会社も、モニターの高さや椅子の位置を調整して正しい姿勢を保つことの重要性を強調しています。短時間でも肩や首を回すだけで、筋肉の緊張をほぐすきっかけになるとされています。

有酸素運動で全身の巡りを良くする

ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は、全身の血流を高める効果があるといわれています。特に肩の重さが慢性的に続く場合、全身の巡りを改善することが症状の軽減につながる可能性があります。日常生活に無理のない範囲で取り入れることが望ましいとされています。

ストレス緩和で筋肉のこわばりを防ぐ

深呼吸や軽い瞑想、趣味の時間を持つことは、精神的な緊張をやわらげ、肩周りの筋肉のこわばり予防に役立つといわれています。日々の中で意識的にリラックスできる時間を作ることで、心身のバランスを整えやすくなります。

#肩こり改善 #ストレッチ習慣 #入浴効果 #姿勢改善 #ストレスケア

改善しない場合や重篤な兆候がある場合の対処

注意すべき症状と相談の目安

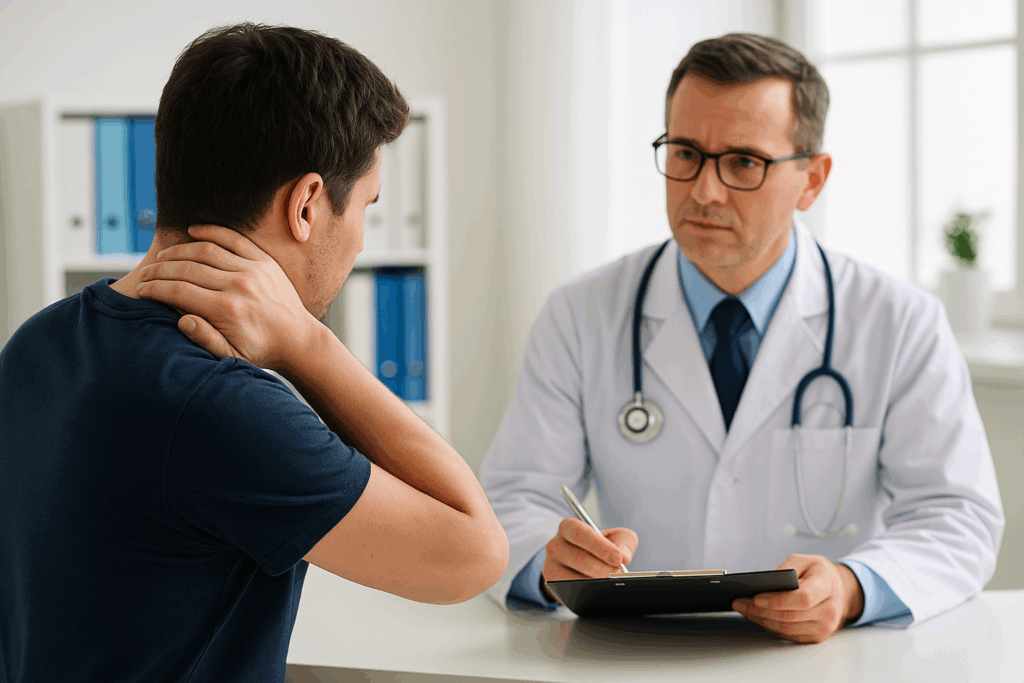

肩の重さが長く続く場合や、頭痛・吐き気・しびれなどの症状を伴う場合は、自己判断せず医療機関に相談することが望ましいといわれています(引用元:なかしまクリニック、くまのみ整骨院)。特に、しびれが腕や手に広がる、視覚の異常がある、歩行や動作に支障が出る場合は、頚椎や神経に関連する不調が疑われることもあると説明されています。こうした症状は、放置すると日常生活に影響する可能性があるため、早期の相談が重要といわれています。

医療機関で行われる主な検査や施術例

病院では、症状や経過に応じて原因を特定するための触診や画像検査(X線やMRIなど)が行われることがあります。そのうえで、理学療法、注射、薬の処方など、症状の程度や原因に合わせた方法が提案される場合があるといわれています(引用元:なかしまクリニック)。

また、痛みや重さの原因が筋肉由来の場合は、運動療法や姿勢指導が組み合わせられることもあります。一方、神経や血管に関係するケースでは、専門的な施術や投薬によって症状の改善を目指すこともあるとされています。

早めに相談するメリット

くまのみ整骨院によると、肩の重さを感じる状態が慢性化すると、筋肉や関節の可動域が狭まり、改善に時間がかかることがあるといわれています。早めに相談することで、原因に合った対策を取れる可能性が高まり、結果として日常生活への影響を軽減できると説明されています。

#肩の重さ #頭痛やしびれ #医療機関相談 #理学療法 #早期対応

日常生活に取り入れたい「肩が重くなりにくい習慣」

バッグの持ち方・姿勢・オフィス環境の工夫

全薬グループによると、肩への負担を減らすためにはバッグを同じ肩ばかりで持たず、左右交互に持つことが望ましいといわれています(引用元:全薬グループ)。さらに、一般社団法人 横浜市医師会は、モニターの高さや椅子の位置を適切に調整し、背筋を伸ばして座ることで肩や首の緊張を軽減できると説明しています(引用元:一般社団法人 横浜市医師会)。こうした小さな工夫の積み重ねが、日々の肩の重さ予防につながるといわれています。

続けやすいストレッチや運動ルーティン

肩甲骨を大きく回す運動や、首や肩のストレッチを習慣化することで、筋肉の柔軟性を保ちやすくなるとされています。特にデスクワークの合間に取り入れることで、血流の滞りを防ぎ、肩のこわばりを緩和できる可能性があります。ポイントは、短時間でも継続することです。

睡眠・枕の見直しと冷え対策

枕の高さや硬さは、首や肩の負担に直結するといわれています。自分の体格や寝姿勢に合った枕を選ぶことが重要です。また、就寝中の冷えは肩周辺の筋肉を硬直させやすいため、冬場は肩まで覆える寝具や保温性の高いパジャマを使うとよいとされています。生活習慣全体を見直し、十分な睡眠と温かい環境を整えることが、肩の重さ予防につながります。

#肩こり予防 #姿勢改善 #オフィス環境 #ストレッチ習慣 #睡眠環境改善