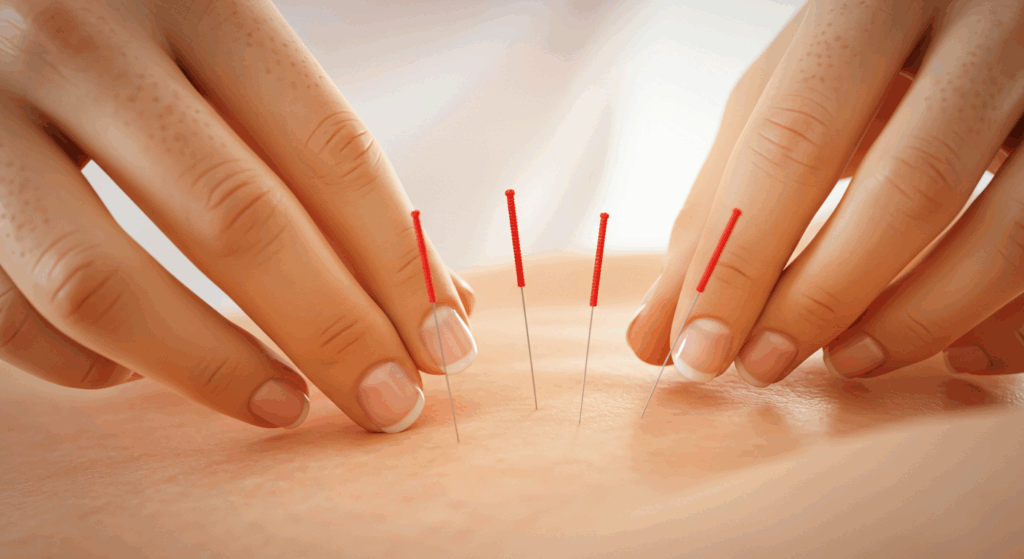

鍼灸とは?東洋医学の世界に触れてみよう

「鍼灸って、ただツボを刺激するだけ…?」と感じるかもしれません。でも実は、東洋医学のベースには「体の中には目に見えないエネルギーがめぐっていて、それを整えることで体を自然に良くしていく」という考え方があるんです。

鍼灸では、その「気・血・水」がバランスよく流れている状態こそが健康と考えられていて、不調はその流れが滞ることから起こると見ます。そして、ツボ(経穴)に鍼やお灸で刺激を与えて、気や血の巡りをスムーズにして、バランスを取り戻す手伝いをするんです personalshinkyupint.com+9<公式>脳梗塞リハビリセンター+9kunisada-seikotu.jp+9personalshinkyupint.com。

「気・血・水」ってなに?わかりやすく紹介

まず「気」は、体を動かすエネルギーで、「元気」や「気力」の「気」とも言われるものです。「血」はいわゆる血液のことで、栄養や酸素を全身へ届け、潤いを与えます。「水」は汗やリンパ液など血液以外の体液で、消化や排泄などの潤滑油のような役割があるとされています <公式>脳梗塞リハビリセンター+1。

この3つは互いに補い合い、バランスを保って体の調子を整えます。「気が足りない」「血が滞ってる」「水がむくんでる…」といったタイプごとに、セルフケアや施術が変わってくることも多いんですよ 福岡市の女性のための鍼灸院「鍼灸タネノネ」+4日本鍼灸大学+4麻布NEPS+4。

経絡と経穴(ツボ)の関係って?

「経絡」は、体の中を走る“気・血の道”のようなもので、「経穴(ツボ)」はその道の途中にある反応点です。経絡が滞りやすい箇所にあるツボを狙って刺激することで、気や血の流れがスムーズになると考えられています idononippon.com+4<公式>脳梗塞リハビリセンター+4heart-sekkotsu.com+4。

たとえば、肩こりが続いているとその部分に滞りができてしまうこともあるので、そこにあるツボを刺激すると巡りがよくなって、結果としてコリが改善につながる…というイメージですね。

自然治癒力ってどういうこと?

東洋医学では、体には元々もっている“自然に良くしようとする力”=自然治癒力があると考えられています。鍼灸は、その自然治癒力を引き出すためのサポートをしてくれる手法なんです osaka-hirakawa.jp+5kenkounihari.seirin.jp+5<公式>脳梗塞リハビリセンター+5。

ツボへ適切な刺激を与えると、体の中で修復力や免疫力が活性化されやすくなったり、自律神経のバランスが整いやすくなったりする…そう言われています。また、局所に微小な刺激を与えることで、血行が良くなり代謝アップにもつながるようなんです osaka-hirakawa.jpmy-sedona.net。

#鍼灸とは気血水の巡りを整える療法

#気は生命エネルギー、血は栄養、水は潤滑液

#経絡は流れの道、ツボはポイント刺激で調整

#自然治癒力を引き出すのが鍼灸の役割

#東洋医学初心者にもわかりやすい導入

鍼灸の“なぜ効くのか”、科学的メカニズムを読み解こう?

「鍼灸って本当に効くの…?」と思う人もいるでしょうけど、実は科学的にも根拠が少しずつ明らかになってきているんです。ここでは、代表的な6つの作用をわかりやすく会話風に紹介します。

1. 交感神経の抑制でリラックスモードへ

A:「どうして鍼でリラックスできるか、気にならない?」

B:「鍼の刺激って、交感神経が出すノルアドレナリンより先に神経に伝わるから、交感神経の過剰な働きが抑えられるって言われてるよ」立命館大学acu.takeyachi-chiro.com

つまり、緊張やストレスでがんばってる自律神経に、ちょっと落ち着こうっていう信号を送るようなイメージです。

2. 血行促進で体の巡りをスムーズに

A:「そうそう、なんか体がポカポカするんだよね」

B:「それ鍼がCGRPっていう血管拡張物質の放出を促すからと言われていて、血の巡りが良くなるんだ」J-STAGE+3kumanomi-seikotu.com+3emaps.co.jp+3

結果的に、酸素や栄養が届きやすくなって、疲れや違和感が軽減されやすいというわけです。

3. エンドルフィン放出で“気分いい!”体験も

A:「鍼した後、なんかスッキリするんだよね」

B:「それはエンドルフィンなどの“快楽物質”が出るからという見方もあるよ。脳に“ご褒美”をあげるようなものと言われてる」emaps.co.jp+4acu.takeyachi-chiro.com+4kumanomi-seikotu.com+4

4. ゲートコントロールで痛みを遠ざける

A:「痛いのが気にならなくなるってどういう仕組み?」

B:「鍼の刺激が“痛み”より先に神経を通って脳に伝わるから、痛みが届きにくくなる“ゲートコントロール”という仕組みが働くと言われてるんだ」acu.takeyachi-chiro.com+2emaps.co.jp+2

5. 免疫の活性化で体を守る力アップ

A:「風邪をひきにくくなった感じはこれかな?」

B:「鍼灸には、白血球やリンパ球の活性化、さらに血液循環や自律神経の調整を通じて、免疫力を高める効果が期待できると言われているよ」acu.takeyachi-chiro.com+15公益社団法人 日本鍼灸師会+15sinkyuu-in.com+15

6. 自律神経へのダイレクトな働きかけ

A:「なんとなく体の内側から整う感じ…」

B:「鍼刺激は、感覚神経から脊髄、脳の自律神経中枢へ直接伝わることで、内臓や炎症反応、痛みにまで影響を与えるように作用すると考えられているんだ」J-STAGE+3rheumatology.co.jp+3acu.takeyachi-chiro.com+3

#交感神経抑制でリラックス

#血行促進で巡り改善

#エンドルフィンで気分アップ

#ゲートコントロールで痛み軽減

#免疫活性化で抵抗力アップ

鍼灸の即効性と効果が定着するまでの目安

「鍼灸って、すぐに効果を感じられるの?」と気になる方は多いはずです。実際には、施術後すぐや翌日に変化を感じるケースもあれば、数回通う中で徐々に体が整っていく場合もあると言われています。ここでは、効果が出るまでの一般的な目安と、その持続性について紹介します。

効果を感じるまでの期間

鍼灸の効果は、早ければ施術直後から72時間以内にピークを迎えることがあるとされます(引用元:inohos.com、kumanomi-seikotu.com、acu.takeyachi-chiro.com)。

軽度の疲労やこりであれば、1回でスッキリ感を得られる人もいます。一方で、慢性的な不調や体質改善を目的とする場合は、数週間〜数ヶ月の継続が必要とされることも多いようです。

効果を定着させるための通い方

初期段階では週1〜2回の頻度で通い、その後症状が安定してきたら月1〜2回に減らすパターンが一般的といわれています(引用元:nihonisen.ac.jp、hari-more.com)。

これは、一度改善の兆しが見えても、体のバランスが完全に安定する前に間隔を空けすぎると、元の状態に戻りやすいからだとされています。

人によって違う“体の反応スピード”

A:「友達は1回で肩こりが楽になったって言ってたけど、私はあまり変わらなかったな…」

B:「それは体の状態や不調の原因、生活習慣によっても変わるんだよ。急性の症状は早く変化しやすいし、慢性的なものは時間をかけて整えていく方がいいと言われているよ」

持続性を高めるための工夫

鍼灸で得られた変化を長持ちさせるためには、日常生活の姿勢や睡眠、食事なども整えておくことが重要だと考えられています。施術とあわせて生活習慣を見直すことで、効果が定着しやすくなるともいわれています。

#鍼灸は即効性がある場合も

#施術後72時間で効果ピーク

#慢性症状は数ヶ月の継続が必要

#週1から月1への頻度調整が目安

#生活習慣の改善で効果長持ち

鍼灸はどんな症状に効果が期待できるのか?

「鍼灸って肩こりや腰痛だけ?」と思う方も多いですが、実際にはWHO(世界保健機関)で適応が認められている症状や、国内外の臨床報告で効果が示唆されているケースが幅広くあります。ここでは代表的な症状と、その背景にある医療的信頼性について紹介します。

日常的によくある症状へのアプローチ

肩こり・腰痛・首の張りといった筋肉や関節の不調は、鍼灸が活用されやすい代表例です。デスクワークや長時間の同じ姿勢で生じる筋緊張をほぐし、血流を促すことで改善が期待できると言われています(引用元:nihonisen.ac.jp、inohos.com)。

また、眼精疲労や慢性的な頭の重さにも有効とされ、目の周囲や首まわりのツボ刺激がリフレッシュ感をもたらすことがあると言われています。

自律神経の乱れによる不調にも

鍼灸は自律神経のバランス調整にも活用されており、不眠、動悸、胃腸の不快感、冷えなどの症状に対して施術を受ける人も多いです(引用元:nihonisen.ac.jp)。

交感神経と副交感神経の切り替えを促すような刺激が、体全体のリズムを整える一助になるとされています。

婦人科・妊活・美容分野での活用

不妊や生理不順、更年期症状といった婦人科系の悩みにも鍼灸が選ばれるケースがあります。血行促進やホルモン分泌のバランス調整が関係していると考えられています(引用元:inohos.com)。

さらに、美容鍼として肌のハリ改善やリフトアップを目的に利用する人も増えており、国内外で美容目的の臨床例も報告されています。

WHOが認める適応疾患

WHOでは、鍼灸の適応例として神経系疾患(頭痛、坐骨神経痛)、筋骨格系疾患(肩関節周囲炎、腰痛)、循環器系(高血圧、低血圧症)、呼吸器系(気管支喘息)、消化器系(胃炎、便秘)などが示されています(引用元:nihonisen.ac.jp)。

これらは世界的にも鍼灸の効果が注目されている領域であり、医療的信頼性を裏づける指標といえます。

症状や目的に合わせた施術選び

A:「肩こりだけじゃなく、眠れないとか胃が重い時もいいの?」

B:「そうだね、症状や原因に合わせてツボや刺激方法を変えるから、幅広い悩みに対応できると言われているよ」

症状の背景によって施術内容や頻度も異なるため、施術者との相談が重要とされています。

#鍼灸は肩こり腰痛だけじゃない

#眼精疲労や頭の重さにも対応

#自律神経の乱れにアプローチ

#不妊美容など幅広い分野で活用

#WHO認定の適応疾患が多数あり

鍼灸を受ける前に押さえておきたい安全性と頻度のポイント

「鍼灸って本当に安全?」「どれくらい通えばいいの?」——こうした疑問は初めて検討する方なら当然出てくると思います。ここでは、安全性や副作用、施術のペースについて、信頼できる情報をもとに解説します。

プラセボ効果や非特異的効果も理解しておく

鍼灸の効果については、鍼そのものの刺激による生理学的反応に加え、施術環境や安心感、施術者とのコミュニケーションによるプラセボ効果・非特異的効果も関与しているといわれています(引用元:厚生労働省eJIM)。

これは決して「効かない」という意味ではなく、心身のリラックスや緊張緩和が回復をサポートする一因になっているという理解が大切です。

施術頻度のモデルケース

症状が強い初期段階では週1〜2回、その後は改善の度合いに応じて月1〜2回のペースに移行するケースが多いとされています(引用元:nihonisen.ac.jp)。

このペース配分は、体の変化を定着させるための継続性を重視したもので、慢性的な不調ほど一定期間の継続が必要になる傾向があるといわれています。

副作用は少ないが、ゼロではない

鍼灸は比較的安全とされますが、施術後に一時的なだるさや軽い内出血、筋肉痛のような感覚が出る場合があります(引用元:厚生労働省eJIM)。

多くは数日以内に自然に落ち着くとされますが、体質や症状の程度によって反応は異なるため、「自分の体に合っているか」を確認しながら進めることが大切です。

安全に受けるためのチェックポイント

A:「初めてだから少し不安…」

B:「国家資格を持った施術者を選ぶ、衛生管理がしっかりしている院を確認する、この2つは特に重要だよ」

さらに、持病や服薬中の薬がある場合は事前に施術者に伝えることで、より安心して施術を受けられるといわれています。

#鍼灸は安全性が高いが個人差あり

#プラセボ効果も回復の一因

#初期は週1から始めるのが一般的

#副作用は軽度で一時的なものが多い

#国家資格者と衛生管理が安心の鍵