おしりの筋肉の名前と部位を図で確認しよう

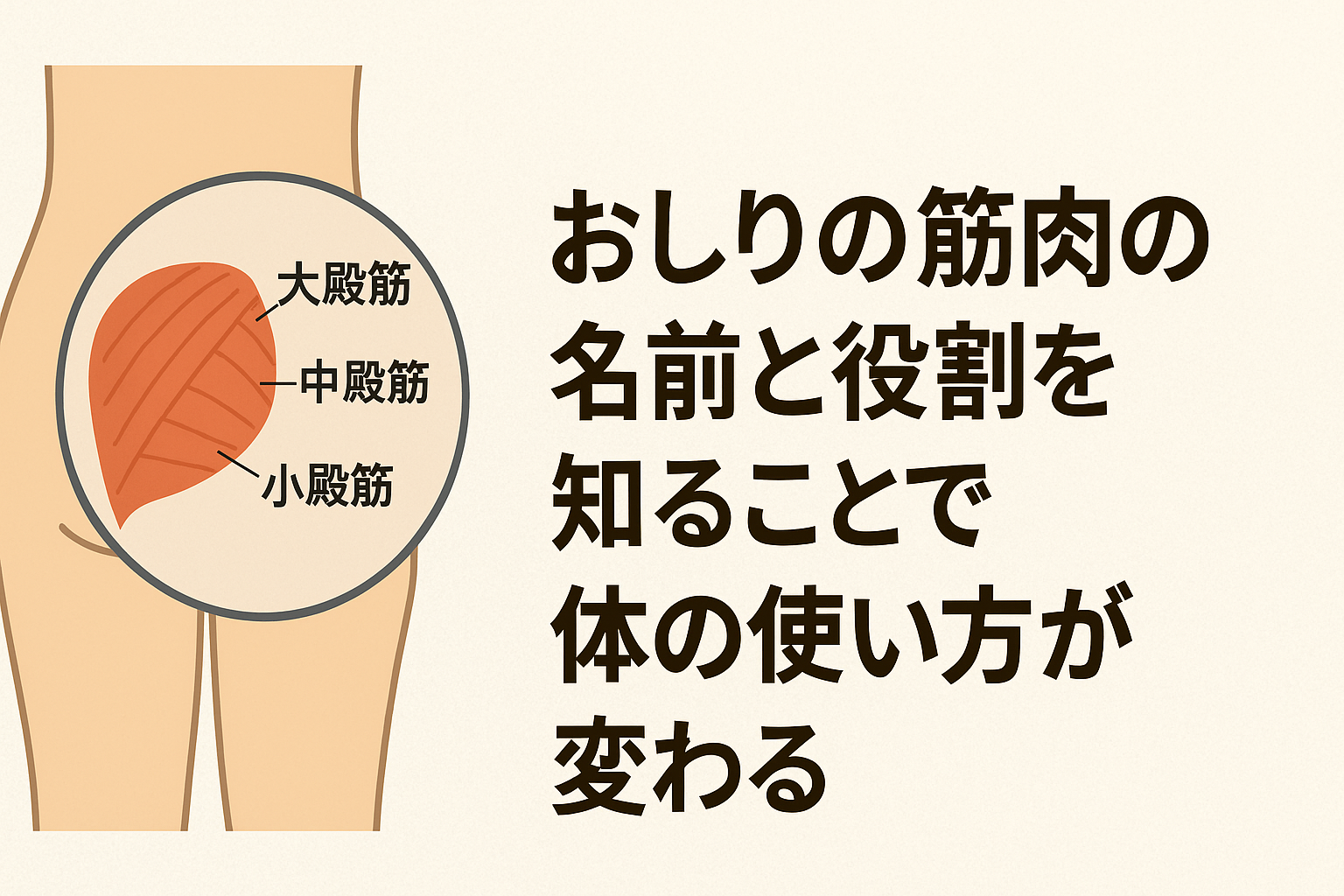

おしりの主な筋肉は3つ|大殿筋・中殿筋・小殿筋

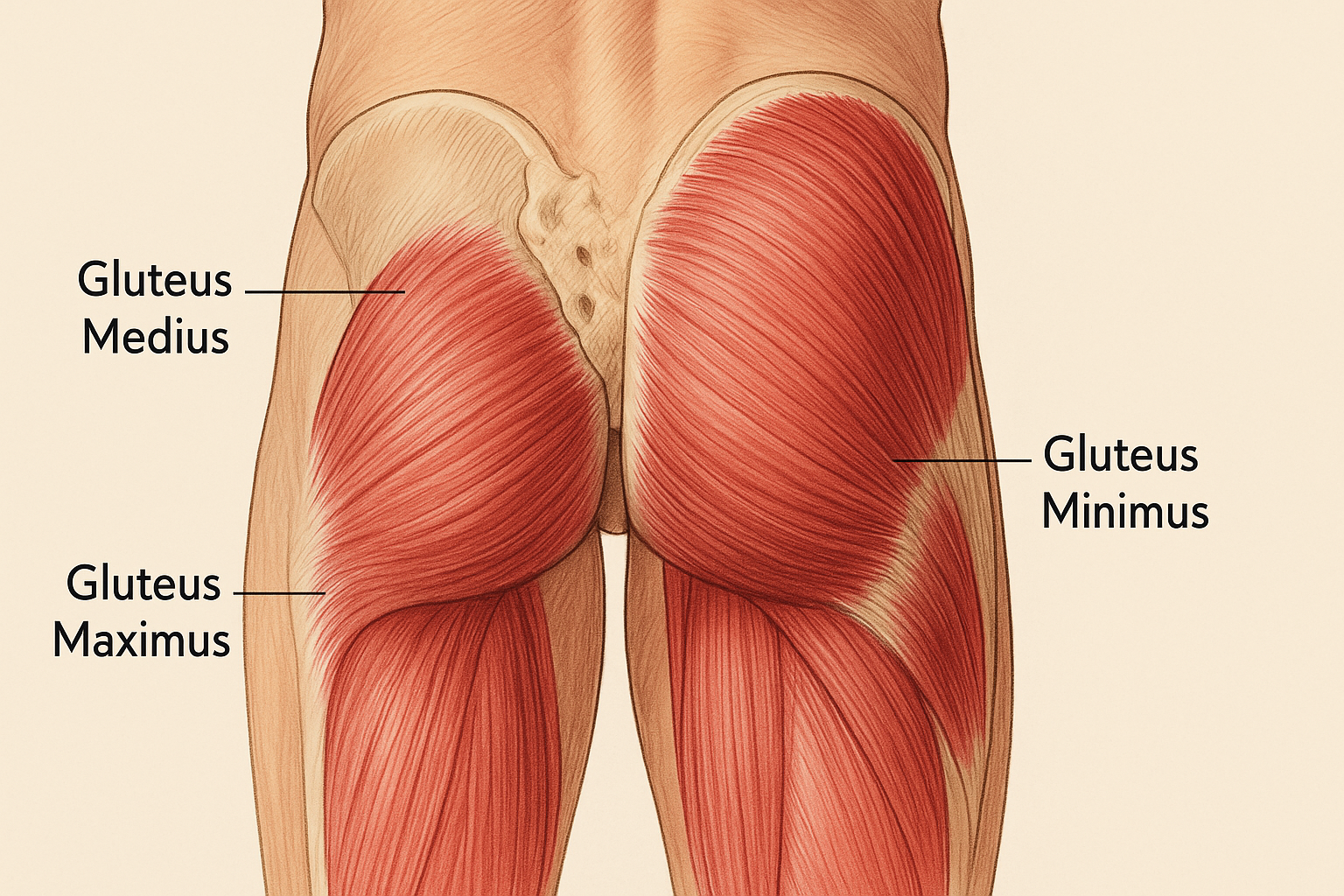

「おしりの筋肉」と聞いて、具体的な名前をすぐに言える人は意外と少ないかもしれません。ですが、体の動きや姿勢の安定にはこの部分が大きく関係しています。主に注目したい筋肉は、大殿筋・中殿筋・小殿筋の3つ。これらはそれぞれ異なる位置と役割を持っており、立つ・歩く・座るなどの動作を支えています。

大殿筋はおしりの表層にある大きな筋肉で、いわゆる「ヒップライン」を形づくる主要部分です。中殿筋はそのやや内側にあり、骨盤を左右から支えるような配置。さらに奥には小殿筋があり、歩行時の安定などに関わっています。これら3つの筋肉は連携して働いているため、それぞれの特徴を知ることが重要です。

それぞれの筋肉の位置と構造を簡単に図解で解説

図を使うと理解しやすいですが、文章でもなるべくイメージできるように説明します。大殿筋は骨盤の後ろ側から太ももの裏(大腿骨)につながっていて、股関節を後ろに動かす働きがあります。中殿筋は骨盤の外側から大腿骨の側面に伸びていて、片足立ちのときに骨盤を水平に保つ役目があります。

小殿筋は中殿筋のさらに奥にあり、役割は似ていますがより繊細な動きを支える補助的な役割もあるとされています。構造としては、大殿筋が最も大きく強靭で、中殿筋・小殿筋はやや小ぶりで深層にあります。

深層筋(梨状筋・双子筋など)との違いも知っておこう

さらに深くなると「深層外旋六筋」と呼ばれるグループの筋肉が出てきます。その中でも代表的なのが**梨状筋(りじょうきん)**です。この筋肉は、坐骨神経の近くにあるため、トラブルが起こると「梨状筋症候群」と呼ばれる坐骨神経痛のような症状が出ることもあります。

また、双子筋(上双子筋・下双子筋)や内閉鎖筋なども股関節の安定と回旋運動を支える役割を持っています。殿筋と違い、これらは骨盤のより深い部分に位置していて、普段意識することは少ないかもしれませんが、腰やおしりに不調がある方は影響していることも。

おしりまわりの筋肉を名前ごとに知ることで、症状の原因やトレーニングのポイントが見えやすくなると言われています(引用元:メディアエイド整骨院)。

#おしりの筋肉 #大殿筋中殿筋小殿筋 #骨盤を支える筋肉 #梨状筋と坐骨神経痛 #筋肉の位置を理解する

おしりの筋肉ごとの役割と機能とは?

大殿筋の働き(股関節伸展・立ち上がり動作など)

おしりの筋肉の中で最も大きく、目に見えやすいのが「大殿筋(だいでんきん)」です。この筋肉は主に**股関節の伸展(後ろに動かす)**に関わっており、立ち上がる、階段を上がる、ジャンプをするなどの動作に深く関係していると言われています。

また、大殿筋は骨盤と大腿骨をつなぐ形で付着していて、体の後ろ側で姿勢を安定させるサポートも担っています。特に長時間座ってばかりいる生活が続くと、大殿筋が弱くなりやすく、腰痛や股関節の不安定感の一因になることもあるようです(引用元:メディアエイド整骨院)。

中殿筋・小殿筋の役割(歩行・骨盤の安定など)

中殿筋(ちゅうでんきん)と小殿筋(しょうでんきん)は、大殿筋の内側にある比較的小さな筋肉ですが、その働きは非常に重要です。特に歩くときや片足立ちをしたときに、骨盤が左右に傾かないよう安定させる役割を果たしているとされています。

中殿筋は横方向の動き(股関節外転)を担当し、小殿筋はその補助をするような働きがあります。これらの筋肉がうまく機能しないと、歩く際に骨盤がグラグラしたり、膝が内側に入りやすくなったりする傾向があるようです。特に高齢者や運動不足の人にとっては、転倒予防の観点からも重要とされています。

深層筋の機能と関連症状(坐骨神経痛など)

おしりのさらに深い部分には「深層外旋六筋(しんそうがいせんろっきん)」と呼ばれる筋肉群があり、股関節の回旋(ひねる)動きや安定性を支える役割があると考えられています。その中でも有名なのが「梨状筋(りじょうきん)」です。

梨状筋は坐骨神経と非常に近い位置にあるため、緊張が強くなると神経を圧迫し、「坐骨神経痛」に似た症状が出るケースがあるようです(いわゆる梨状筋症候群)。他にも、上双子筋・下双子筋・内閉鎖筋・外閉鎖筋・大腿方形筋などがこのグループに含まれています。

これらの筋肉は目に見えづらく、意識もしにくい部分ではありますが、不調や慢性的なコリの原因として注目されることが増えてきています(引用元:メディアエイド整骨院)。

#大殿筋の役割 #中殿筋と歩行の安定 #梨状筋と神経トラブル #おしりの筋肉の機能 #骨盤周囲の深層筋

おしりの筋肉が弱るとどうなる?

骨盤のゆがみや姿勢の崩れとの関係

「最近、姿勢が悪くなった気がする…」そう感じるとき、実はおしりの筋肉の衰えが関係している可能性があります。特に、大殿筋・中殿筋・小殿筋といった筋肉がしっかり働かなくなると、骨盤を支える力が低下し、結果として骨盤が前傾や後傾しやすくなると言われています。

骨盤のゆがみは、体全体のバランスに影響を与えます。例えば、猫背になったり、肩の高さが左右で違ってきたりすることも。こうした変化が日々の姿勢を少しずつ崩し、慢性的な不調につながることがあるようです(引用元:メディアエイド整骨院)。

腰痛・膝痛・股関節痛などの原因に

おしりの筋肉が弱くなると、腰や膝、股関節に負担がかかりやすくなるとも言われています。大殿筋は腰を支える重要な筋肉のひとつであり、これが十分に働かない状態が続くと、腰椎や仙骨に過剰なストレスがかかるとされています。

また、中殿筋や小殿筋の弱化は、歩行時や立ち姿勢のバランスに影響するため、股関節や膝関節にも負担をかけてしまう場合があるようです。特に中高年層では、膝が内側に入りやすくなったり、つまずきやすくなったりするリスクが高まるという報告も見られます。

日常生活の動作に与える影響(歩行・階段など)

「階段の上り下りがきつい」「長く歩くと疲れやすい」そんな悩みを感じるようになったら、おしりの筋肉がうまく使えていないかもしれません。これらの筋肉は、足を持ち上げる・後ろに引く・体を支えるなど、動作の基本を支えているため、衰えると負担のかかる場面が増えてしまうと言われています。

特に、大殿筋は立ち上がりや階段昇降などの「押し上げる力」に直結しているため、弱るとそのたびに太ももや腰まわりが代わりに頑張らないといけなくなります。そうすると、筋肉疲労が蓄積しやすく、動作そのものが億劫になりやすくなる傾向があるようです。

筋力の低下は加齢だけが原因ではなく、座りすぎ・運動不足・姿勢の崩れなど日常の習慣にも影響されるとされているため、気づいたときに少しずつ対策を始めるのがポイントです。

#おしりの筋肉と姿勢 #骨盤のゆがみ予防 #中殿筋と膝の痛み #日常動作への影響 #階段がつらい原因

おしりの筋肉を鍛えるメリットと効果的なトレーニング

代謝アップ・姿勢改善・ヒップアップ効果

「おしりの筋肉を鍛える」と聞くと、見た目の変化ばかりに注目されがちですが、実は体の機能や健康にも深く関わっていると言われています。特に、大殿筋などは人体の中でも最大クラスの筋肉のため、鍛えることで基礎代謝の向上が期待されるようです。

また、姿勢の崩れを補うような働きもあるため、骨盤が安定し、腰や膝への負担が軽減する効果も報告されています。さらにヒップラインが引き締まることで見た目にもメリハリがつき、自信を持って歩けるようになるという声も多いようです。

美容と健康、両面にアプローチできるのがおしりの筋肉トレーニングの大きな魅力とされています(引用元:メディアエイド整骨院)。

初心者でもできる自重トレーニング(スクワット・ヒップリフトなど)

おしりの筋肉を鍛えるには、特別な器具やジム通いが必要なわけではありません。自宅で気軽にできる自重トレーニングから始めるのが習慣化しやすい方法とされています。

代表的な種目は「スクワット」と「ヒップリフト(グルートブリッジ)」です。スクワットは太ももやおしり全体を使う基本動作で、フォームを意識すれば少ない回数でも負荷をかけられます。ヒップリフトは仰向けに寝ておしりを持ち上げる動作で、腰への負担が少なく、初心者や高齢者にも取り入れやすいとされています。

慣れてきたら、片脚スクワットやチューブを使ったトレーニングなどで負荷を調整する方法もあります。

注意点と無理のない継続のコツ

トレーニングを継続する上で大切なのは、「正しいフォーム」と「無理のない頻度」です。勢いで回数をこなすよりも、ゆっくり丁寧に筋肉を意識して動かすことのほうが効果につながると言われています。

また、毎日やる必要はありません。週に2~3回、10分程度のトレーニングでも、続けることで体の感覚が少しずつ変わってくるとされています。最初のうちは筋肉痛が出やすいので、無理せず休息を入れながら継続することがポイントです。

トレーニングの前後には軽いストレッチを取り入れ、筋肉をほぐすことも忘れずに。正しい知識でコツコツ続けていくことが、おしりの筋肉をしっかり使える体づくりへの第一歩になります。

#おしりの筋トレ効果 #代謝アップの方法 #初心者向けエクササイズ #ヒップアップ習慣 #スクワットとヒップリフト

まとめ|おしりの筋肉の名前と役割を知ることで体の使い方が変わる

筋肉の正しい知識はトレーニングやケアの第一歩

「どこを鍛えているのか」「どの筋肉が支えているのか」を理解しながら体を動かすことは、トレーニングやセルフケアの精度を高めるうえでとても重要だと言われています。特におしりの筋肉は、大殿筋・中殿筋・小殿筋といった名前と、それぞれの役割を知っておくことで、動きの質や姿勢への意識が大きく変わってくるようです。

知識があると、ストレッチやエクササイズの際に「ここを使っている」という感覚もつかみやすくなります。結果として、負担の少ない体の使い方や、痛みの予防につながると考えられています(引用元:メディアエイド整骨院)。

腰痛・姿勢改善・スポーツパフォーマンス向上にも役立つ

おしりの筋肉は、腰まわりの安定や骨盤の位置を調整する役割も担っているため、腰痛予防や姿勢改善に関係があるといわれています。中でも中殿筋・小殿筋は、歩行時のブレや片足立ちの姿勢を支えるために不可欠な筋肉とされており、これらを意識的に使えるようになることで、動作がスムーズになりやすいとのこと。

また、スポーツやダンス、武道などにおいても、おしりの筋肉がしっかり働いていると力の伝達がスムーズになり、パフォーマンスが安定しやすくなるという意見もあります。競技力向上だけでなく、ケガの予防という点でも注目されているようです。

図や名称と一緒に、実践を通じて体感しよう

「筋肉の名前を知るだけ」では体は変わりません。重要なのは、図や構造の知識を日常の動きに落とし込むこと。例えばスクワットや階段の上り下りの際に、「いま大殿筋を使っているな」と意識するだけでも、筋肉の働き方や使い方が変わるといわれています。

はじめのうちは難しく感じるかもしれませんが、図を見ながら体を触ってみたり、鏡で姿勢を確認したりするだけでも、感覚はつかみやすくなります。解剖図や簡単なイラストを参考にしながら、動きと名前をセットで覚えることで、自分の体と向き合うよいきっかけになるはずです。

筋肉の知識を味方につけることで、より効率的なトレーニングや不調の予防が期待されているとされています。

#おしりの筋肉の役割 #体の使い方を変える習慣 #姿勢改善と筋トレ #スポーツと殿筋の関係 #図で学ぶ筋肉の仕組み