お姉さん座りとは?定義と背景

お姉さん座りとは、日本で古くから親しまれてきた座り方の一つで、特に女性が和装の際や床座の場面で多く見られる姿勢です。正座から片足を横に流す形が特徴で、上半身は正面を向けたまま、下半身だけが左右いずれかに傾く独特の姿勢をとります。この座り方は「横座り」「女座り」「人魚座り」など、地域や文脈によってさまざまな呼び名が使われていると言われています。(引用元:https://iwata-akatombo.com/blog/?p=2593)

もともとは着物文化に深く根付いた所作で、着物の裾を美しく保ちつつも足元を楽にするために生まれたと言われています。着物は洋服と違って裾が広く、正座を長時間続けると足がしびれやすいため、横座りは見た目の上品さを保ちながら負担を軽減できる方法として重宝されてきました。(引用元:https://greful.com/column/onesansuwari-dekinai/)

また、お姉さん座りは所作の美しさや柔らかい印象を与えるため、茶道や花道などの和の習い事、さらには写真撮影や冠婚葬祭の場面でも見られます。現代では、畳や床で過ごす機会が減ったこともあり、日常的に行う人は少なくなっていますが、和室での会食や正月など特別な場面で自然とこの姿勢になる方も多いです。(引用元:https://more-ropponmatsu.com/blog/709/)

ただし、見た目が美しい一方で、骨盤や背骨に偏った負担がかかることも指摘されています。そのため、長時間の継続は避け、体の左右バランスを意識することが大切と言われています。このように、お姉さん座りは日本の生活文化や礼儀作法に根ざした伝統的な座り方であり、その背景には機能性と美意識の両面が存在しています。

#お姉さん座り #横座り #和の所作 #着物文化 #座り方のマナー

お姉さん座りのメリット(されがちな理由)

お姉さん座りは、その姿勢が持つ独特の美しさから、多くの人に好まれる座り方の一つと言われています。まず見た目の印象として、膝を揃えて横に流す姿勢は上品で柔らかい雰囲気を与えやすく、和室や畳の場面では特に「女性らしい」「落ち着いて見える」という評価を受けやすいとされています。(引用元:https://iwata-akatombo.com/blog/?p=2593)

また、心理的な側面としては、正座に比べて足首や膝への圧迫感が少なく、長時間でも楽に感じやすいと言われています。特に正座では足のしびれや疲労を感じやすい方にとって、お姉さん座りは「見た目の美しさ」と「快適さ」の両立ができる座り方と捉えられやすいようです。(引用元:https://more-ropponmatsu.com/blog/709/)

さらに、着物や浴衣など和装時に裾の乱れを防ぎつつ、姿勢を崩しすぎない点も大きなメリットとされています。例えば、冠婚葬祭や茶道、華道といった場面では、見栄えを意識しつつも長時間の座りに耐えられる姿勢として自然と選ばれる傾向があります。(引用元:https://greful.com/column/onesansuwari-dekinai/)

ただし、こうしたメリットがある一方で、体のバランスに偏りが生じる可能性も指摘されています。そのため、長時間続ける場合は時々姿勢を変えたり、左右を交互に入れ替えるなどの工夫が望ましいと言われています。このように、お姉さん座りは見た目の上品さと実用性を兼ね備えた座り方として、多くの場面で選ばれてきた背景があります。

#お姉さん座り #横座り #座り方のマナー #和室の所作 #正座の代替

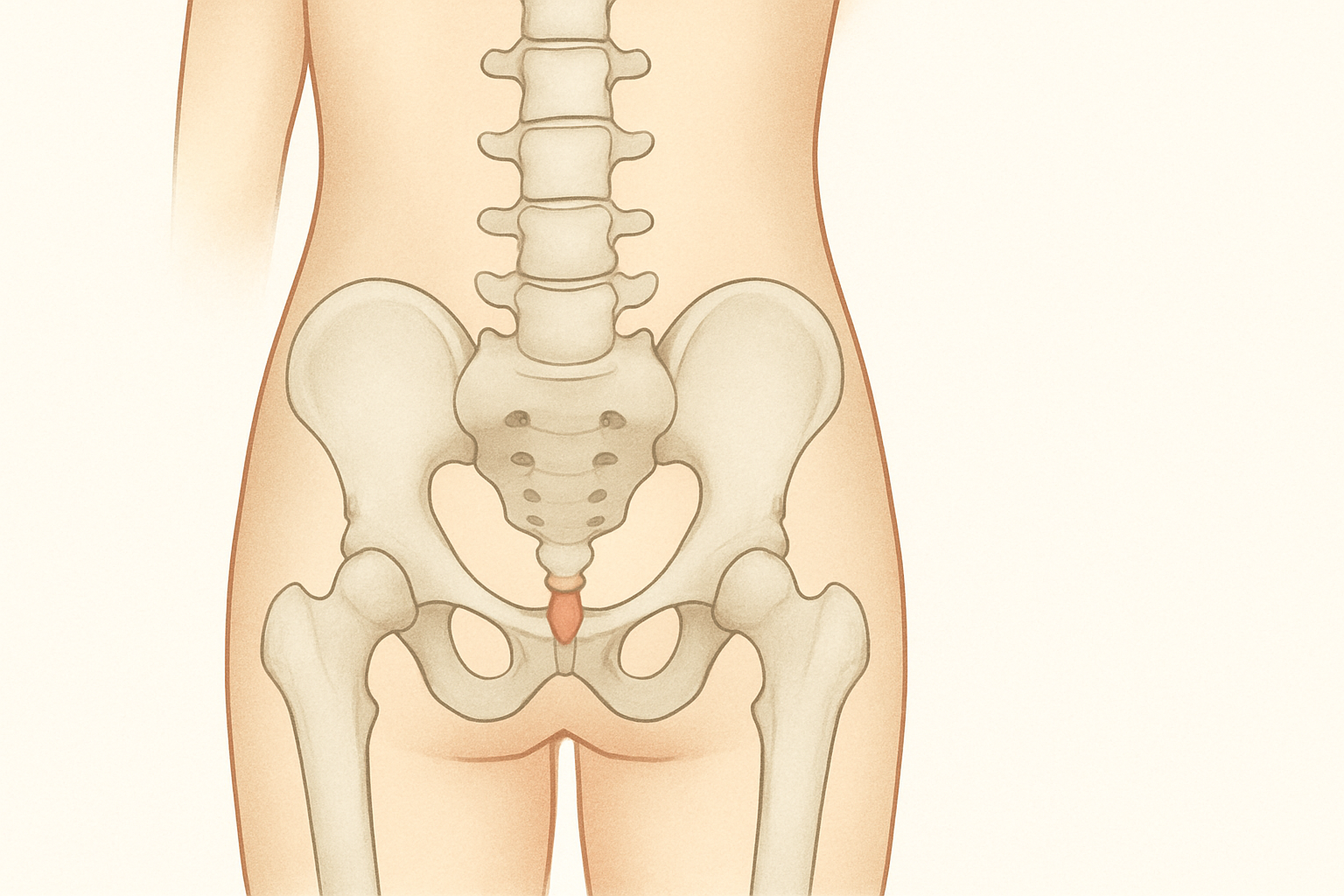

お姉さん座りは見た目が上品に見える一方で、体への負担もあると言われています。まず、股関節や膝への影響ですが、この姿勢では片方の脚を横に流すため、関節に左右差が生まれやすくなります。その結果、股関節が外旋・内旋どちらかに偏り、膝関節にもねじれの力が加わることがあると指摘されています。(引用元:https://iwata-akatombo.com/blog/?p=2593)

骨盤や背骨にも影響が及ぶ可能性があります。左右どちらかに傾いた状態を長時間続けると、骨盤が片方に下がりやすくなり、背骨に「Cカーブ」と呼ばれる片寄った湾曲が生じやすいとされています。この状態が続くと、腰への負担が増し、腰痛や姿勢の崩れの原因となるリスクがあるとの報告もあります。(引用元:https://more-ropponmatsu.com/blog/709/)

また、長時間同じ側に体重をかけることで、血流が滞りやすくなるとも言われています。特に下半身では血行不良が起こり、冷えやむくみを感じやすくなるケースがあるようです。これが慢性的になると、むくみや下肢のだるさだけでなく、肩こりや背中の張りなど全身への不調にもつながる可能性があります。(引用元:https://greful.com/column/onesansuwari-dekinai/)

加えて、膝や股関節の可動域が狭い方の場合、この姿勢自体が負担となり、違和感や痛みを感じやすいとも言われています。特に和室や床座の機会が多い生活環境では、習慣化によって左右差が固定化されやすいため、意識的に姿勢を変えることが推奨されています。お姉さん座りは一見楽そうに見えますが、体の構造に与える影響を理解し、バランスを取る工夫が必要とされています。

#お姉さん座り #座り方の影響 #骨盤の傾き #血行不良 #腰痛予防

デメリット・体への影響

お姉さん座りは見た目が上品に見える一方で、体への負担もあると言われています。まず、股関節や膝への影響ですが、この姿勢では片方の脚を横に流すため、関節に左右差が生まれやすくなります。その結果、股関節が外旋・内旋どちらかに偏り、膝関節にもねじれの力が加わることがあると指摘されています。(引用元:https://iwata-akatombo.com/blog/?p=2593)

骨盤や背骨にも影響が及ぶ可能性があります。左右どちらかに傾いた状態を長時間続けると、骨盤が片方に下がりやすくなり、背骨に「Cカーブ」と呼ばれる片寄った湾曲が生じやすいとされています。この状態が続くと、腰への負担が増し、腰痛や姿勢の崩れの原因となるリスクがあるとの報告もあります。(引用元:https://more-ropponmatsu.com/blog/709/)

また、長時間同じ側に体重をかけることで、血流が滞りやすくなるとも言われています。特に下半身では血行不良が起こり、冷えやむくみを感じやすくなるケースがあるようです。これが慢性的になると、むくみや下肢のだるさだけでなく、肩こりや背中の張りなど全身への不調にもつながる可能性があります。(引用元:https://greful.com/column/onesansuwari-dekinai/)

加えて、膝や股関節の可動域が狭い方の場合、この姿勢自体が負担となり、違和感や痛みを感じやすいとも言われています。特に和室や床座の機会が多い生活環境では、習慣化によって左右差が固定化されやすいため、意識的に姿勢を変えることが推奨されています。お姉さん座りは一見楽そうに見えますが、体の構造に与える影響を理解し、バランスを取る工夫が必要とされています。

#お姉さん座り #座り方の影響 #骨盤の傾き #血行不良 #腰痛予防

なぜできない人も?原因と個人差

お姉さん座りができない人には、いくつかの背景や体の特徴が関係していると言われています。まず代表的なのが股関節の硬さです。股関節は前後・左右・回旋など多方向に動きますが、この可動域が狭い場合、横に脚を流す姿勢をとることが難しくなります。特に、内旋や外旋の動きが硬いと、無理に姿勢を取ろうとした際に違和感や痛みを感じやすいと指摘されています。(引用元:https://greful.com/column/onesansuwari-dekinai/)

次に、骨盤バランスの崩れも要因として挙げられます。日常的に左右どちらかに重心をかける癖や、片足を組む習慣がある場合、骨盤が傾きやすく、左右の可動域に差が生じやすくなります。結果として、お姉さん座りの際に片方の方向は楽にできても、逆側は窮屈に感じることがあります。(引用元:https://more-ropponmatsu.com/blog/709/)

さらに、生活習慣の変化も大きな影響を与えると言われています。現代では椅子に座る時間が長く、床に座る機会が減っているため、股関節や膝関節を横方向に使う動作そのものに慣れていない方が増えています。和室や畳文化が日常的だった時代とは異なり、姿勢維持のための筋肉や関節の柔軟性が低下しやすい環境です。(引用元:https://iwata-akatombo.com/blog/?p=2593)

また、左右非対称な座り癖が骨格に与える影響も無視できません。特定の方向でしかお姉さん座りをしない場合、骨盤や背骨に片寄ったねじれが蓄積し、反対側での可動性が低下することがあります。これにより、姿勢の癖が固定化し、さらにできない方向が増える悪循環につながる可能性があると言われています。

このように、お姉さん座りができない理由は、単なる柔軟性の不足だけでなく、日常の習慣や骨格バランス、生活環境の変化が複合的に関わっていると考えられています。意識的に左右両方で試す、または柔軟性を高める運動を取り入れることが、バランスの改善につながると言われています。

#お姉さん座り #股関節の硬さ #骨盤バランス #椅子文化 #左右非対称な姿勢

正しい座り方・改善策

正しい座り方や改善策は、お姉さん座りによる体への負担を軽減するために重要と言われています。まず、横座りの代替姿勢としては、正座・あぐら(安座)・椅子座りが挙げられます。正座は背筋をまっすぐ保ちやすく、骨盤を左右均等に保ちやすい姿勢ですが、長時間では足のしびれを感じやすい方もいるため、適度な休憩が必要とされています。あぐら(安座)は股関節を開き、骨盤を立てやすい利点があり、椅子座りは床からの立ち上がりやすさも含め、関節の負担軽減に役立つと言われています。(引用元:https://more-ropponmatsu.com/blog/709/)

次に、床座り時の改善方法です。お姉さん座りを避けられない場合でも、左右均等に坐骨へ体重をかける意識を持つことが大切とされています。また、薄い座布団やクッションを使用すると、骨盤の傾きを減らし、腰や股関節への圧迫を和らげる効果が期待できるとされています。(引用元:https://iwata-akatombo.com/blog/?p=2593)さらに、一定時間ごとに座り方を変えたり、左右交互に足を流すことで、片側だけに負担がかかるのを防ぎやすくなります。

加えて、股関節と骨盤の柔軟性を高める運動習慣も有効と言われています。例えば、簡単なストレッチとして「股関節回し」や「開脚前屈」、「膝抱えストレッチ」などがあり、これらは股関節周囲の筋肉をほぐし、骨盤の動きをスムーズにする効果が期待できるとされています。(引用元:https://greful.com/column/onesansuwari-dekinai/)特に日常的に椅子中心の生活を送る方は、床座り時の負担軽減にもつながるため、習慣化することが望ましいとされています。

このように、座り方の工夫と日々の柔軟性アップを組み合わせることで、お姉さん座りのデメリットを軽減できる可能性があります。生活環境や体の状態に合わせた方法を取り入れ、無理のない範囲で姿勢改善を意識することが大切です。

#お姉さん座り #正しい座り方 #骨盤のケア #股関節ストレッチ #姿勢改善