フォームローラー 肩甲骨はがしとは?効果と目的

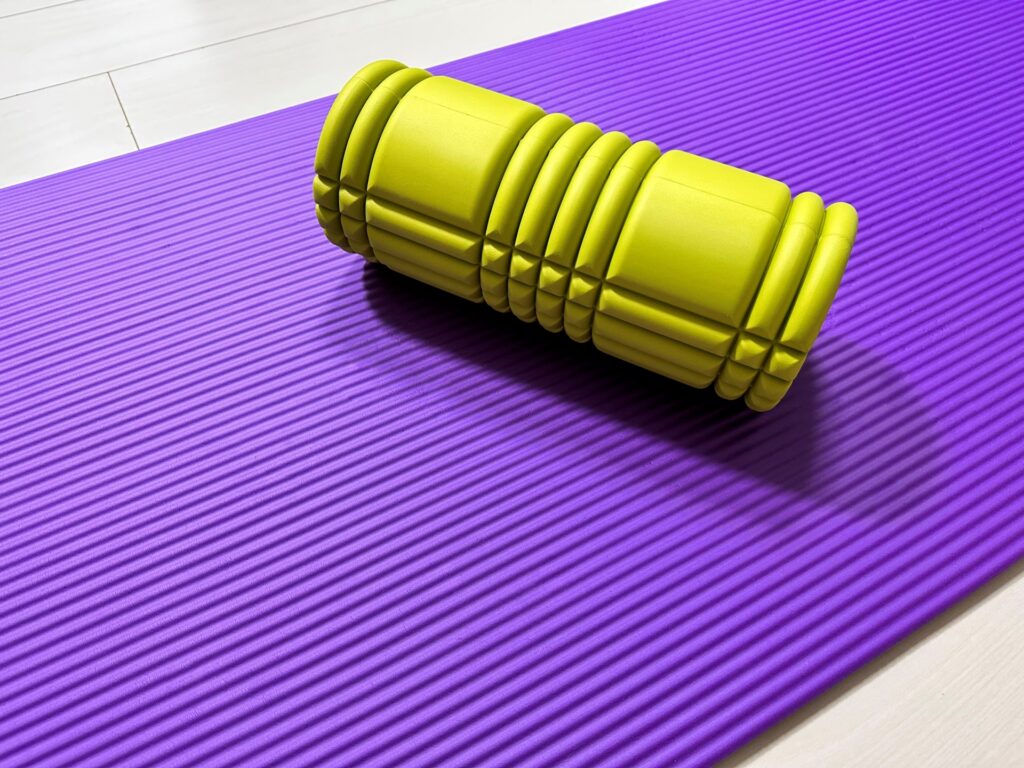

肩甲骨はがしの定義とフォームローラーの役割

肩甲骨はがしとは、肩甲骨まわりの筋肉や筋膜をやさしく動かし、可動域を広げることを目的としたケア方法と言われています。特にデスクワークやスマートフォンの使用が多い方は、肩甲骨周辺がこわばりやすく、その結果として肩こりや巻き肩などにつながる場合があるとされています(引用元:sakaguchi-seikotsuin.com)。

フォームローラーを使うと、手では届きにくい深部まで圧を加えられ、筋膜リリースや血行促進をサポートすると言われています。特に背面に置いて転がすことで、肩甲骨まわりの筋肉がほぐれやすくなると紹介されています(引用元:step-kisarazu.com)。

肩こり・巻き肩・猫背対策に向く理由

長時間の同じ姿勢は、肩甲骨まわりの筋肉を緊張させ、動きが制限されやすいと考えられています。フォームローラーでの肩甲骨はがしは、このこわばりを和らげ、肩の動きを滑らかにするサポートになると言われています(引用元:YouTube)。

また、肩甲骨がスムーズに動くようになると、背筋が伸びやすくなり、猫背の予防や改善を目指せるとも紹介されています(引用元:sakaguchi-seikotsuin.com)。

さらに、肩甲骨が自由に動くと胸まわりも開きやすくなるため、呼吸が深まりリラックス効果を感じる方もいると言われています。こうした要素が組み合わさることで、肩こりや巻き肩対策として有用と考えられています。

#フォームローラー

#肩甲骨はがし

#筋膜リリース

#猫背予防

#肩こり対策

フォームローラーの選び方:目的・体力・生活スタイル別ガイド

サイズ比較で変わる使い勝手

フォームローラーは長さによって使い心地が変わると言われています。45〜60cmほどの長めタイプは、背中全体や太ももなど広範囲をケアしやすく、安定感もあるため初心者でも取り入れやすいと紹介されています。一方、30cm前後の短めタイプはコンパクトで収納や持ち運びがしやすく、ピンポイントで肩甲骨やふくらはぎなどをケアしたい方に向くとされています(引用元:step-kisarazu.com)。

硬さによる圧の違い

フォームローラーの硬さは、筋肉への刺激や使い心地に大きく影響すると言われています。柔らかめタイプは圧が穏やかで、筋肉への負担が少なく、特に初めて使う方や筋肉の緊張が強い方にも取り入れやすいとされています。逆に硬めタイプはしっかりとした刺激が入りやすく、運動習慣がある方や筋膜リリースの効果を感じたい方に選ばれることが多いと紹介されています(引用元:step-kisarazu.com)。

表面の凹凸によるアプローチの違い

表面がフラットなタイプは圧が均一にかかり、体への当たりがやさしいと言われています。筋肉をじんわりほぐすのに向いており、初心者やリラックス目的の使用におすすめとされています。一方で、表面に凹凸があるタイプは、突起部分がポイントに当たりやすく、深い部分への刺激が入りやすいと紹介されています。ただし、刺激が強いため、慣れてから取り入れるほうが安心とされています(引用元:step-kisarazu.com)。

初心者は柔らかめ・フラットタイプが安心

フォームローラーに初めて触れる場合や、強い刺激に不安がある方は、柔らかめでフラットなタイプから始めるとよいと言われています。体が慣れてくると、少し硬めや凹凸ありのタイプへ移行し、目的や体力に応じて選び分けることで、無理なく継続しやすくなるとされています。生活スタイルや使用シーンに合わせて、複数の種類を使い分ける方法も紹介されています。

#フォームローラー

#肩甲骨はがし

#フィットネス

#筋膜リリース

#セルフケア

正しいフォームローラー 肩甲骨はがしの手順(5ステップ)

ステップ1:仰向けに寝てフォームローラーを縦にセット

まず、床にフォームローラーを縦向きに置き、その上に仰向けでゆっくり横たわります。肩甲骨の間にローラーが通るように位置を調整すると安定しやすいと言われています(引用元:step-kisarazu.com)。このとき膝は軽く曲げ、腰や首への負担を減らす姿勢を心がけます。

ステップ2:両腕を広げて肩甲骨を意識

次に、両腕を左右に開き、手のひらを天井に向けます。この姿勢で肩甲骨が自然に開きやすくなると言われています(引用元:sakaguchi-seikotsuin.com)。力を抜き、肩が耳に近づかないよう意識することがポイントです。

ステップ3:腕を上下にゆっくり動かす

腕を大きくゆっくり上下に動かし、肩甲骨まわりの筋肉を広げたり縮めたりします。呼吸は止めず、息を吐くときに肩が床方向へ沈む感覚を意識すると、よりリラックスできるとされています(引用元:tential)。

ステップ4:ヨガジャーナル流「静止+転がし」の応用

ヨガジャーナルでは、肩甲骨の下にローラーをセットして30秒程度静止し、その後にゆっくり上下へ転がすアプローチも紹介されています。これにより、深部の筋膜や周辺の組織へじんわり刺激を与えることができると言われています(引用元:yogajournal.jp)。

ステップ5:仕上げとクールダウン

最後に、腕を横に広げた状態で数回深呼吸を行い、肩甲骨周囲の緊張をほぐします。動作後はゆっくり体を横に倒してローラーから降り、軽く肩を回して可動域の変化を確認するとよいとされています。

#フォームローラー

#肩甲骨はがし

#筋膜リリース

#セルフケア

#ストレッチ方法

安全に続けるための頻度・時間・注意点

初心者は短時間からスタート

フォームローラーを使った肩甲骨はがしは、いきなり長時間行うよりも、まずは1日30秒〜1分程度から始めるのが安心と言われています(引用元:sakaguchi-seikotsuin.com)。慣れるまでは短時間で体の反応を確認しながら行い、徐々に時間を延ばしていく方法がすすめられています。

習慣化の目安

使い方に慣れてきたら、週3〜6回、1回あたり5〜8分ほどを目安に継続すると効果を感じやすいと紹介されています(引用元:step-kisarazu.com)。朝のストレッチや夜のリラックスタイムなど、生活の中でタイミングを固定すると習慣化しやすいとも言われています。

痛みがあるときの対応

使用中に鋭い痛みや不快感を覚えた場合は、すぐに中断することが重要とされています。軽い違和感程度であっても無理に続けず、体がリラックスできる範囲で行うのが望ましいと紹介されています。また、動作中は呼吸を止めないことがポイントで、深くゆったりした呼吸を意識することで、筋肉の緊張がほぐれやすくなると言われています(引用元:sakaguchi-seikotsuin.com)。

継続のコツ

安全に続けるためには、強く押しつけすぎない、同じ部位に過剰な刺激を与えないなどの配慮が必要とされています。軽めの圧で広範囲をほぐす日と、ポイントをじっくりケアする日を使い分ける方法も効果的だとされています。継続が鍵になるため、無理のない範囲で日常生活に取り入れることが大切です。

#フォームローラー

#肩甲骨はがし

#安全な使い方

#セルフケア

#習慣化

日常に取り入れる習慣化のコツ&カスタマイズ例

ライフスタイルに合わせたタイミング設定

フォームローラーを使った肩甲骨はがしは、生活の流れに自然に組み込むと継続しやすいと言われています。たとえば、朝は体を目覚めさせるストレッチの一環として、夜は就寝前のリラックスタイムに取り入れる方法があります。また、トレーニング後のクールダウンや、デスクワーク後のリセットとして行うのもおすすめとされています(引用元:step-kisarazu.com)。決まった時間帯に行うことで習慣化が進みやすく、体もその動きを覚えていくと言われています。

「ながら習慣」で続けやすくする工夫

長続きのポイントは、特別な時間を作らずに生活の中に組み込むことです。テレビを見ながら行えば、時間を有効活用でき、気軽に続けられます。また、入浴後の体が温まっている状態で行うと、筋肉がやわらかくなっているため、ほぐれやすいとされています(引用元:step-kisarazu.com)。音楽やラジオを聞きながら行うなど、自分が楽しめる環境づくりも効果的です。

継続で感じられる体の変化例

習慣的に続けることで、肩や背中の動きがスムーズになったり、「腕が上がりやすくなった」と感じる方もいると言われています。また、肩甲骨まわりが柔軟になることで、姿勢の変化や日常動作の快適さが増すと感じるケースも紹介されています。こうした変化は数回で感じられる場合もあれば、数週間〜数か月かけて少しずつ実感することもあるため、焦らず続けることが大切とされています。

#フォームローラー

#肩甲骨はがし

#ながらストレッチ

#姿勢改善

#セルフケア