ホルモンバランスの乱れと首の痛みの意外な関係とは?

女性ホルモン(エストロゲン)の減少と筋肉のこわばり

「なんだか最近、首がこって仕方ない…」そんなお悩み、ありませんか?実はそれ、ホルモンバランスの変化が影響しているかもしれません。特に女性ホルモンのひとつであるエストロゲンの分泌が減少すると、筋肉の柔軟性が低下し、こわばりや緊張が起こりやすくなるといわれています(引用元:くまのみ整骨院)。この筋肉のこわばりが首や肩に現れることで、「痛み」や「だるさ」を感じるケースがあるのです。

また、こうした変化は更年期前後の女性に特に多くみられる傾向があります。女性ホルモンの低下は加齢とともに避けられないものですが、日常的なストレスや不規則な生活が拍車をかけることもあるとされています。

自律神経とホルモンバランスのつながり

ホルモンバランスが乱れると同時に、自律神経の働きにも影響が出ることがあります。というのも、ホルモンと自律神経は脳の視床下部という同じ場所で調整されており、どちらかが不安定になるともう一方にも影響が及ぶと考えられているからです。

例えば、ホルモンが乱れて交感神経が優位になりすぎると、筋肉が緊張しっぱなしの状態が続きます。この状態が続くことで首や肩に過度な負担がかかり、「痛み」や「重だるさ」として体に表れるのです。つまり、自律神経とホルモンは密接につながっているというわけです。

更年期・PMS・ストレスが首まわりに及ぼす影響

ホルモンバランスの乱れは、更年期だけでなく、**月経前症候群(PMS)**や日々のストレスとも深い関係があります。とくにPMS期にはエストロゲンとプロゲステロンという2種類の女性ホルモンのバランスが崩れやすく、体調が不安定になりやすい時期です。

この時期に「首がこる」「重く感じる」「寝ても疲れが取れない」といった症状が出やすいのは、ホルモンの変動が筋肉や神経に影響しているからだと考えられています。また、慢性的なストレス状態にある人も同様に、ホルモンと自律神経のバランスが崩れやすいため、体の不調として首に現れることがあるとされています。

#ホルモンバランスの乱れ #首の痛みと自律神経 #更年期症状の対策 #PMSと首のこり #ストレスと筋肉の緊張

首の痛みを引き起こす他の原因と見分け方

姿勢・スマホ首・頚椎症との違い

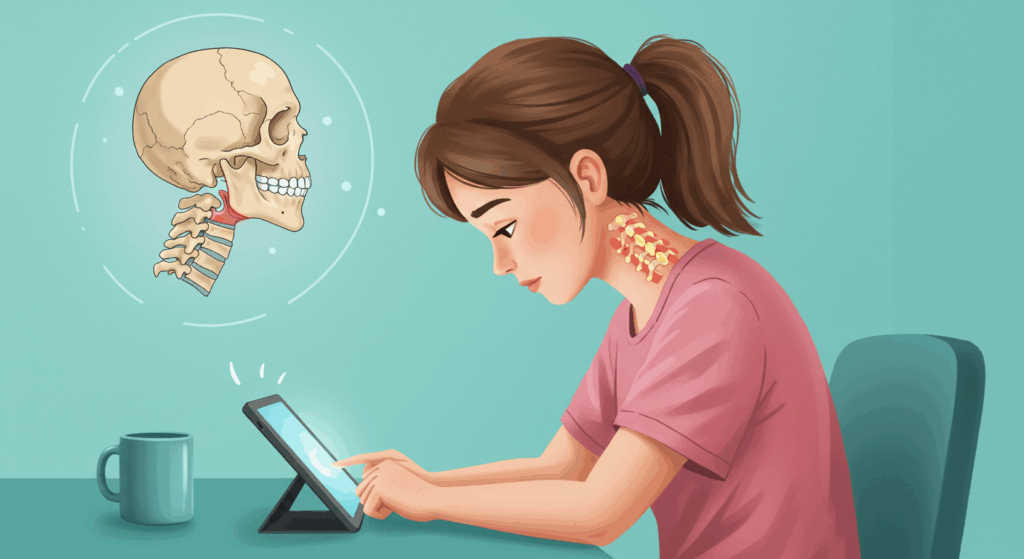

「最近、スマホを見る時間が増えた気がする…」そんな方が感じやすいのが“スマホ首(ストレートネック)”と呼ばれる状態です。これは、うつむいた姿勢が続くことで首の自然なカーブが失われ、首周辺に負担がかかることで痛みを引き起こすものとされています。また、長時間のデスクワークや運動不足も、姿勢不良による首のこりを助長する要因になると言われています。

一方、頚椎症は加齢に伴って頚椎(首の骨)が変形したり、椎間板がすり減ったりすることで神経を圧迫し、しびれや痛みを伴う状態です。単なる筋肉疲労とは異なり、手のしびれや動かしづらさなどが出てきた場合は注意が必要とされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3688/)。

ホルモン由来の首痛の特徴的なサイン

ホルモンバランスが関係している首の痛みは、単なる疲労性のこりと違いがあるといわれています。特に生理前や更年期のタイミングで悪化しやすいという特徴があります。また、「一晩寝ても改善しない」「特に首まわりだけが重だるい」といった状態が続く場合は、ホルモンの変化による影響が疑われることもあります。

さらに、イライラ・不安感・睡眠の質の低下など、精神的な不調が伴うことも少なくありません。これらは自律神経の乱れとホルモンの変動が重なることで起こるケースがあると指摘されています。

病院に行くべきタイミングとは?

首の痛みが数日〜1週間以上続く場合や、痛みが悪化して日常生活に支障が出ている場合は、医療機関への相談がすすめられています。特に以下のような症状がある場合は注意が必要です。

- 首の痛みに加えて手や腕がしびれる

- 首を動かすと激しく痛む

- 微熱やだるさ、頭痛を伴う

- 夜間に痛みで目が覚める

これらの症状は、単なるコリではなく他の疾患の可能性があるため、整形外科や内科などで早めの検査や触診を受けることが重要とされています。

#首の痛み #姿勢不良 #スマホ首 #ホルモンバランス #適切な検査

ホルモンバランスの乱れを整える生活習慣

睡眠・食事・運動のバランスを見直す

「最近、なんとなく体が重い…」そんなときは、ホルモンバランスが崩れているサインかもしれません。生活習慣を整えることで、体のリズムを取り戻す手助けになると考えられています。

まず睡眠。夜更かしや睡眠不足が続くと、ホルモンの分泌リズムが乱れやすくなると言われています。毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きることを意識するだけでも、脳と体が安定しやすくなります。

次に食事。栄養バランスを意識しながら、タンパク質・ビタミンB群・鉄分などを摂ることが重要とされており、特に女性ホルモンに関わる栄養素の摂取が役立つと紹介されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3688/)。

さらに運動。ハードな運動でなくても、1日10分のウォーキングやストレッチを継続することで、血流や代謝が整い、ホルモンの循環にプラスに働くといわれています。

自律神経を整えるリラックス法

ホルモンと自律神経は互いに影響し合う関係にあります。そのため、自律神経が乱れがちな人は、日々の「リラックス」が非常に大切です。たとえば、朝に太陽の光を浴びる、深呼吸を意識する、夜にスマホを見る時間を減らすなど、五感を落ち着かせる習慣が効果的とされています。

また、アロマやハーブティー、ヨガ、瞑想など、自分に合ったリラックス法を見つけて継続することもポイントです。自律神経が安定することで、ホルモンバランスも整いやすくなると言われています。

冷え対策・入浴・深呼吸がカギ

冷えは、ホルモンバランスを乱す大きな要因の一つとされています。特に女性は体温が下がると血流も滞りやすくなり、首や肩のこりにもつながることがあるといわれています。

まずおすすめしたいのが入浴。シャワーで済ませずに、ぬるめのお湯に10〜15分つかることで、全身の血流が促され、リラックス効果も期待できます。さらに、寝る前に深呼吸や軽いストレッチを取り入れると、自律神経が副交感神経優位になりやすく、睡眠の質も高まると言われています。

#ホルモンバランス改善 #生活習慣の見直し #冷え対策 #自律神経ケア #ストレッチと深呼吸

首の痛みをやわらげるセルフケア

簡単にできる首・肩ストレッチ

「デスクワークで肩がガチガチ…」そんなとき、まず取り入れたいのが首・肩まわりの簡単なストレッチです。ストレッチは筋肉の緊張を和らげ、血行を促すことで、痛みやこりの軽減につながると言われています。たとえば、首をゆっくり左右に倒したり、肩をぐるぐる回すだけでも効果があるとされています。

注意したいのは「無理に強く動かさない」こと。痛みがあるときは、可動域を超えて動かすことでかえって悪化するおそれがあるため、ゆっくり深呼吸しながら動かすのがコツです(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3688/)。

温熱・ツボ押し・軽い運動で血流改善

「首が冷えてるかも…」と感じたら、温熱ケアを取り入れてみましょう。蒸しタオルや市販の温熱シートなどで首を温めることで、血行を促し筋肉が緩むと言われています。特にお風呂上がりなど、体が温まっているタイミングでのツボ押しはおすすめです。

ツボで有名なのは、うなじのくぼみにある「風池」や、肩の中央にある「肩井」。どちらも自分で優しく押すことができ、リラックス効果もあるといわれています。加えて、散歩や軽い体操などの全身運動も、首の血流を改善するためには有効とされています。

避けたいNG行動と姿勢の注意点

痛みがあるときほど、無意識のうちに首をかばったり、丸めた姿勢を取りがちです。ただし、そういった姿勢が痛みを慢性化させる要因になることもあるため注意が必要です。

特に気をつけたいのが「長時間同じ姿勢」と「スマホの見すぎ」。前かがみの姿勢が続くと首への負担が増し、痛みが悪化する可能性があるといわれています。1時間に1回は姿勢を変える・立ち上がる・目線を遠くに向けるなどの工夫が、首への負担を軽減するポイントになります。

#首ストレッチ #温熱ケア #ツボ押しセルフケア #姿勢改善 #スマホ首対策

症状が続く場合に相談したい医療機関と治療法

婦人科・内科・整形外科の使い分け

首の痛みが長引いていて、「どこに相談すればいいかわからない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。痛みの原因がホルモンバランスに関係している可能性がある場合、婦人科での相談が推奨されていると言われています。特に更年期やPMSに関連した症状は、婦人科でのホルモン値のチェックや問診が適しています。

一方、疲労や生活習慣による慢性的な不調であれば、内科で自律神経やストレス状態の確認を行うことが検討されています。また、神経の圧迫や骨の変形が疑われるケースでは、整形外科での検査・画像診断が役立つと言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3688/)。それぞれの症状や状態に合わせて、専門性の高い診療科を選ぶことがポイントです。

ホルモン補充療法(HRT)やカウンセリング

更年期によるホルモンの急激な減少が原因で体調が不安定になることもあります。そのような場合、医師によっては**ホルモン補充療法(HRT)**を提案されることがあります。これは、不足している女性ホルモンを補い、症状を緩和することを目的とした療法で、医師の判断のもと適切な説明を受ける必要があります。

また、ストレスや不安感が首のこりや痛みに影響していると感じる場合は、心理カウンセリングや心療内科でのサポートも選択肢に入るとされています。心身のバランスを整える視点からのアプローチが、結果的に首の不調の軽減につながることもあるといわれています。

整体や鍼灸との併用も視野に

「病院で異常はないと言われたけど、まだ痛みが気になる…」というときは、整体や鍼灸など、東洋医学のサポートを取り入れることも検討されています。筋肉のこわばりや血流の悪化に対して、鍼灸でツボを刺激することで症状の緩和を目指す考え方もあるようです。

また、整体では姿勢や体の歪みを整えることで、根本的な負担の軽減につながることもあるとされています。ただし、医師の診断を受けたうえで併用するのが安全です。施術者に状態をきちんと伝え、無理のない範囲で取り入れることが大切です。

#婦人科相談 #ホルモン補充療法 #カウンセリング活用 #整体と鍼灸 #医療機関の選び方