ゆがみが筋肉の緊張を招き、右側にだけ不調が出るメカニズム

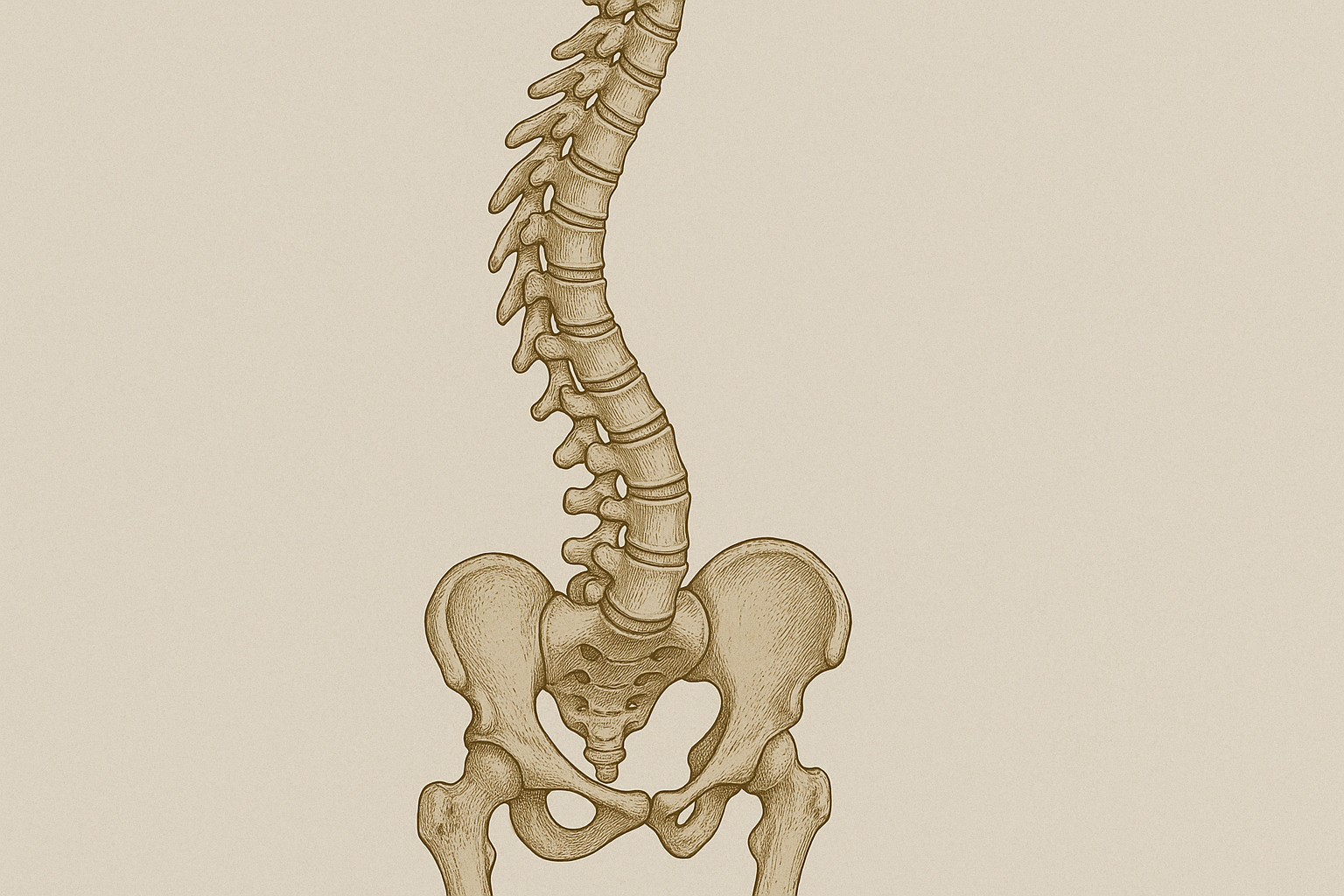

体の右側だけに不調が現れる背景として、骨格や姿勢の“ゆがみ”が関係していると言われています。左右のバランスが崩れると、一方の筋肉に過剰な負担がかかり、その緊張が慢性的なこわばりや血流の滞りにつながる場合があります(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6872/)。特に骨盤や背骨の配列がわずかにずれると、筋肉や神経に偏った刺激が加わり、結果的に右側だけの違和感や痛みが出やすくなるとの見解もあります。

日常生活の中で無意識にとっている動作が、このゆがみを助長することも少なくありません。例えば、いつも同じ肩に鞄をかける、片足に重心をかけて立つ、スマホを持つ手や見る角度が偏っているなどです(引用元:https://www.krm0730.net/blog/2450/)。こうしたクセは、一見小さな動作でも長年積み重なることで、体の左右差を広げる要因になると考えられています。

このような場合、自宅でできるセルフケアとして、軽めのストレッチや簡単なセルフ整体が紹介されています。たとえば、椅子に腰掛けて両肩をゆっくり回す運動や、片側だけでなく両側を均等に伸ばすストレッチが推奨されることがあります。また、左右のバランスを意識して歩くことや、作業中に姿勢をこまめに変える工夫も有効だと言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6872/)。

ただし、痛みやしびれが強い場合、またはセルフケアを行っても変化がない場合は、専門家による触診やアドバイスを受けることが望ましいとされています。自己判断で無理に動かすと、かえって負担を増やす可能性もあるため、体のサインを見逃さないことが大切です。

#体の右側だけ不調

#骨格のゆがみ

#姿勢改善

#セルフストレッチ

#生活習慣見直し

内臓・血流の問題による反射性の不調

体の右側だけに不調が出る背景には、内臓の働きや血流の状態が関係している場合があると言われています。特に右側には肝臓や胆のうなどの臓器が位置しており、それらの不調が体表面の筋肉や神経に影響を与えることがあるそうです(引用元:https://bianca-hari.com/column/right-side-symptoms/)。この現象は「内臓体性反射」と呼ばれ、内臓の異常が脳や脊髄を介して筋肉のこわばりや痛みとして現れると説明されています。

例えば、肝臓の疲れや血流の滞りは、右肩から背中にかけての違和感やだるさとして感じられることがあるとの見解があります。これは単なる筋肉疲労とは異なり、内臓からの信号が神経を通じて筋肉の緊張を引き起こすケースです(引用元:https://www.madoka-seitai.in/posture-improvement/body-distortion/1009/)。また、消化器系の不調や長期的な生活習慣の乱れも、右半身の特定部位に影響を与える可能性が示されています。

実際の症例として、慢性的な右腰の痛みを訴えて来院した方が、詳しい触診や検査で肝機能の低下や胆のうの不調が見つかったという報告があります(引用元:https://bianca-hari.com/column/right-side-symptoms/)。このように、外見的な姿勢や筋肉の状態だけでは原因が特定しづらく、内臓の健康状態が深く関わっていることも少なくありません。

日常的なケアとしては、バランスの良い食生活、十分な水分補給、適度な運動で血流を促すことが推奨されています。また、右側だけに繰り返し不調が出る場合や、疲労感が強く続く場合は、専門家による触診や内臓の健康チェックを受けることが望ましいとされています。早めに原因を探ることで、長期的な改善につながる可能性があると言われています。

#体の右側だけ不調

#内臓体性反射

#肝臓と胆のうの影響

#血流改善

#生活習慣見直し

ストレスや自律神経の乱れによる影響

自律神経は、心臓の拍動や血流、呼吸、消化といった生命維持に欠かせない働きを自動で調整していると言われています。このバランスが崩れると、血管の収縮や筋肉の緊張に左右差が生じ、特定の部位に不調が偏って現れることがあります(引用元:https://www.madoka-seitai.in/posture-improvement/body-distortion/1009/)。特に交感神経が優位な状態が長く続くと、筋肉が硬くなりやすく、血流も滞りやすくなるとされています。

日常生活では、精神的なプレッシャーや慢性的な疲労が、この自律神経の乱れを引き起こす大きな要因になるそうです。たとえば、仕事や人間関係のストレスが蓄積すると、肩から背中にかけての右側だけにコリや痛みを感じる方もいます。この現象は「右側出現説」と呼ばれ、右半身は交感神経の影響を受けやすいという考え方に基づいています(引用元:https://www.madoka-seitai.in/posture-improvement/body-distortion/1009/)。

具体例として、デスクワークが続く方が仕事の締め切り前になると右肩や首の張りを強く訴えるケースがあります。これは、緊張状態が続くことで片側の筋肉に過剰な負担がかかり、その部位の血流が悪くなる可能性があると説明されています。さらに、寝不足や食生活の乱れも、自律神経を不安定にし、結果的に片側の不調を助長する一因になることがあるそうです。

セルフケアとしては、深呼吸や軽いストレッチ、ぬるめのお風呂に浸かって副交感神経を優位にする習慣が推奨されています。また、日々の生活リズムを整え、心身の緊張を緩める時間を意識的に作ることも有効と言われています。症状が繰り返し出る場合や、強い痛みやしびれを伴う場合は、専門家による触診や状態確認を受けることが望ましいとされています。

#体の右側だけ不調

#自律神経の乱れ

#ストレスケア

#血流改善

#生活習慣改善

東洋医学・スピリチュアル視点での意味

東洋医学では、体の不調は「気(エネルギー)」や「血(けつ)」の巡りが偏ることで起こると言われています。特に右側にだけ不調が出る場合、陽の気が過剰になっている、あるいは右半身の経絡(エネルギーライン)に滞りがあると解釈されることがあります。右側は陽の性質を持ち、外の世界とのつながりや行動力、社会的な役割を象徴するとも考えられています(引用元:https://bianca-hari.com/column/right-side-symptoms/)。

スピリチュアルな視点では、右側の不調は「現実世界に対する行動の乱れ」や「外部との関係性のバランス」が崩れているサインと捉えることがあるそうです。例えば、仕事や家庭などで過剰に責任を背負っているとき、右肩や右腕、右腰に違和感が出やすいという見方があります。これは、エネルギーの流れが一方的になり、心身の均衡が失われると考えられているためです。

また、東洋医学では肝経や胆経といった経絡が右側を通っており、これらの流れが滞ることで消化器系や感情面にも影響が出ると言われています。特にストレスや怒りの感情は肝の働きと関連が深く、結果として右側に不調が表れやすいという説もあります(引用元:https://www.madoka-seitai.in/posture-improvement/body-distortion/1009/)。

日常生活でできる対策としては、呼吸法や軽い気功、ヨガなどで全身のエネルギーの流れを整える方法が推奨される場合があります。また、右側だけの違和感が続くときは、生活習慣や人間関係の中で「無理をしていないか」を振り返ることも有効だと言われています。こうしたアプローチは、西洋医学的な検査や施術と併用することで、より総合的な改善を目指せる可能性があると考えられています。

#体の右側だけ不調

#東洋医学

#スピリチュアルメッセージ

#気の流れ

#行動力とバランス

わかりやすいセルフチェック&対処法まとめ

右側だけの不調が続くときは、まず原因の手がかりを探すことが大切だと言われています。ここでは、姿勢・ストレス・食生活・感情の4つの視点からチェックポイントを整理します。

姿勢のチェック

- 鞄や荷物をいつも同じ側で持っていないか

- デスクワーク時に片肘だけをついていないか

- 立っているとき、片足に重心をかけるクセがないか

ストレスのチェック

- 緊張状態や焦りが続いていないか

- 睡眠の質が低下していないか

- 深呼吸やリラックスする時間が取れているか

食生活のチェック

- 偏った食事や過剰なカフェイン摂取が続いていないか

- 水分補給をこまめにしているか

- 夜遅くの食事が習慣化していないか

感情のチェック

- 怒りや不安を抱えたままにしていないか

- 我慢や自己犠牲が多くなっていないか

- 気持ちを落ち着ける習慣があるか

目的別のすぐできる対処法

筋肉や関節の緊張が原因の場合

- 肩回しや首のストレッチ

- 温めと軽いマッサージで血流を促す

自律神経やストレスが関係する場合

- ゆっくりとした腹式呼吸

- ぬるめのお風呂で心身をほぐす

- 目を閉じて5分間静かに過ごす

内臓や血流の不調が疑われる場合

- 栄養バランスを意識した食事

- 水分を一日1.5〜2ℓを目安にこまめに摂取

- 軽いウォーキングで全身の巡りを促す

医師に相談すべきタイミング

- 強い痛みやしびれが急に出たとき

- 発熱や倦怠感、呼吸のしづらさがある場合

- セルフケアを2週間程度行っても変化がないとき

こうした場合は、早めに専門家の触診や必要な検査を受けることが望ましいとされています(引用元:https://www.madoka-seitai.in/posture-improvement/body-distortion/1009/)。体のサインを見逃さず、無理せず行動することが、不調の長期化を防ぐ第一歩だと言われています。

#体の右側だけ不調

#セルフチェック

#生活習慣改善

#ストレッチ習慣

#医師相談の目安