体の芯が冷えるとは?|表面冷えとの違い

体の芯が冷えるという感覚は、手足の冷えとはまったく異なるものです。外側は温かいのに、体の奥深くが冷えているように感じることが特徴とされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4425/)。特に、お腹や腰まわり、背中の中心部が「じわっと寒い」と感じるケースが多く、手足を温めても改善しないことが少なくありません。

この芯冷えは、内臓温度の低下が関係していると考えられており、表面的な冷え対策では根本的な解消が難しいとも言われています。表面冷えは外気温や冷房によるものが大半ですが、芯冷えの場合、体の内側から冷えが進行している点が大きな違いです。

特に女性の場合、ホルモンバランスの影響や筋肉量の少なさが芯冷えを引き起こしやすいとも指摘されています。冷え性対策として「靴下の重ね履き」や「カイロ」を使っても改善されない方は、芯冷えを疑ってみる必要があるかもしれません。

(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1915/)

「手足は温かいのに寒い」…芯冷え特有の感覚

「手足が温かいのに、なぜか寒い…」そんな違和感を覚えたことはありませんか?このようなケースは、体の芯が冷えているサインと言われています。一般的な冷え性は、手先や足先が冷えて感覚が鈍くなることが多いですが、芯冷えの場合は、皮膚表面は温かくても、内臓付近が冷たく感じるのが特徴です。

例えば、厚着をしていてもお腹のあたりだけが「冷えた感じが抜けない」などの症状があります。冷えを感じるのに、手足の温度は普通なので「気のせいかな?」と放置してしまう方も多いですが、これは芯冷え特有の体感であり、体調不良の前兆とも言われています。

特に、夜寝る前や朝起きた時に感じる場合は、体温調整機能が低下している可能性があるため注意が必要です。

(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4425/)

内臓温度の低下が招く体調不良

体の芯が冷えると、内臓の温度が低下し、消化機能や代謝の低下、免疫力の低下に繋がることがあるとされています。特に、腸の働きが鈍くなることで便秘や下痢を繰り返しやすくなったり、胃腸の不快感が続くケースも少なくありません。

また、冷えによって血流が悪くなると、酸素や栄養が全身に行き渡りにくくなり、慢性的な疲労感やだるさを感じやすくなることもあると言われています。これらの症状は、外見からはわかりづらいため、「なんとなく調子が悪い」という状態が長引くのが特徴です。

芯冷えが続くと、睡眠の質が悪化したり、肩こりや腰痛を引き起こす原因にもなるため、早めの対策が大切です。

(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1915/)

自律神経や血流との関係

体の芯が冷える原因の一つとして、自律神経の乱れが挙げられます。自律神経は体温調節を司る役割を担っており、ストレスや生活リズムの乱れが続くと、交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、体の内側で適切な温度調整ができなくなることがあると言われています。

また、血流の悪化も芯冷えと密接に関わっています。長時間同じ姿勢で過ごすデスクワークや運動不足は、下半身の血行不良を招き、内臓や腰回りに冷えを感じやすくする要因となります。

このような場合、表面的な温活だけでは不十分で、根本的な血流改善や自律神経を整えるアプローチが必要です。生活習慣の見直しや適度な運動、ストレスケアが芯冷え対策のカギとなります。

(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4425/)

#体の芯が冷える #内臓冷え #自律神経の乱れ #血流改善 #温活対策

体の芯が冷える原因|日常生活で無意識にやっている習慣とは

体の芯が冷えると感じる方の多くは、特別な理由がなく「なんとなく体調が優れない」「冷え性とは違う寒さを感じる」とお話しされます。その背景には、日々の生活で無意識に行っている習慣が隠れていることが少なくありません。ここでは、芯冷えを引き起こしやすい3つの要因について解説します。

(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4425/)

冷たい飲み物・食べ物の過剰摂取

暑い時期や運動後、つい冷たい飲み物をゴクゴク飲んでしまうことはありませんか?実は、この“冷たいものの摂りすぎ”が体の芯を冷やす大きな原因のひとつと言われています。冷たい飲食物は体内に入ると胃腸を直接冷やし、内臓温度が下がると消化機能や血流にも影響を与えるとされています。

また、夏場だけでなく、アイスクリームや冷たいスムージーなどを習慣的に食べている方も注意が必要です。一時的に体が冷えるだけでなく、深部体温がじわじわと下がり、慢性的な冷え感を感じやすくなる可能性があると言われています。

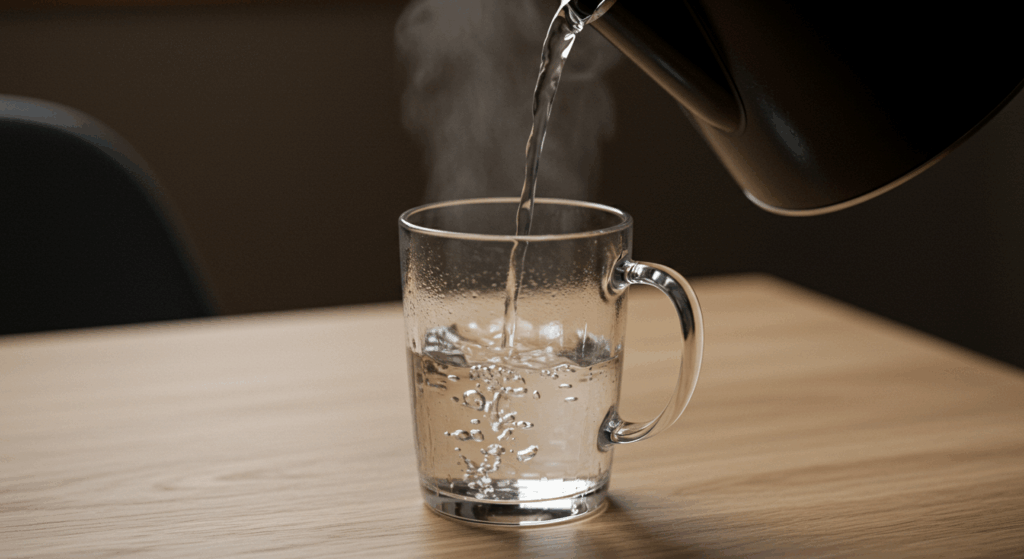

「氷の入ったドリンクを控えて、常温か白湯を飲むだけでも違いを感じる」といった声も多く、日常的に内臓を冷やさない工夫が大切です。

(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1915/)

ストレスによる自律神経の乱れ

芯冷えのもう一つの大きな要因として、ストレスが自律神経を乱し、体温調整機能に影響を及ぼすケースが挙げられます。私たちの体温は、交感神経と副交感神経がバランスを取ることで適切に保たれていますが、ストレスが続くとこのバランスが崩れ、末端や内臓の血流が低下しやすくなると考えられています。

「仕事のプレッシャーが強くなった頃から冷えを感じるようになった」という話もよく耳にします。自律神経の乱れは、睡眠不足や運動不足、長時間のスマホやパソコン作業でも悪化しやすいため、ストレスケアを意識した生活が芯冷え対策には欠かせません。

特に「呼吸が浅くなっている」と感じる時は、意識して深呼吸を取り入れることで、自律神経が整いやすくなるとも言われています。

(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4425/)

薄着・冷房による“内側から冷える”リスク

「外は暑いから」と、夏場に薄着で過ごしていませんか?また、職場や電車など冷房が強く効いた環境で長時間過ごすことも、体の芯を冷やすリスクを高めると指摘されています。

特に、お腹や腰回りを冷やすと内臓の温度が低下しやすく、冷えが慢性化する恐れがあります。「手足は温かいのにお腹だけが冷たい」という感覚は、内側から冷えているサインかもしれません。

冷房対策として「一枚羽織る」「腹巻きを使う」などの工夫を取り入れる方も多く、「外からの冷えだけでなく、内臓を守ることが重要」と言われています。

「涼しいから大丈夫」と思っていても、内側では冷えが進行しているケースがあるため、自覚症状がなくても対策を意識することが大切です。

(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1915/)

#冷たい飲み物と内臓冷え #ストレスと自律神経の乱れ #冷房による芯冷え #薄着リスク #芯冷え対策習慣

体の芯が冷えているか確認するセルフチェック方法

「手足は温かいのに、なんとなく寒さを感じる」「冷え性とは違う気がする」そんな感覚を覚えたら、体の芯が冷えているサインかもしれません。しかし、芯冷えは見た目ではわかりにくいため、自分で気づきにくいこともあります。ここでは、簡単にできるセルフチェック方法をご紹介します。

(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4425/)

お腹・腰・背中の温度感覚をチェック

まず試していただきたいのが、お腹・腰・背中の温度感覚を手のひらで確認する方法です。手足は温かくても、お腹まわりや腰に「冷たさ」や「冷えが抜けない感じ」がある場合、芯冷えの可能性があると言われています。

特に、おへその下や腰の左右を触ったときに「ひんやりしている」と感じたら、内臓温度が低下しているサインかもしれません。背中の中心部が冷たいと感じる方も、深部体温が下がっている可能性があると指摘されています。

ポイントは、朝起きたときや夜寝る前など、リラックスしているタイミングで確認することです。衣服の上からでも良いので、毎日の習慣にすると小さな変化にも気づきやすくなります。

(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1915/)

胃腸の不調・便秘・疲労感がないか

体の芯が冷えると、内臓機能が低下しやすくなるため、胃腸の不調が現れやすいとも言われています。「便秘や下痢を繰り返す」「お腹がゴロゴロする」「胃が重く感じる」といった症状が続いている方は、芯冷えの影響を受けているかもしれません。

また、冷えによる血行不良が原因で、体全体に栄養や酸素が行き渡りにくくなり、「なんとなく疲れが取れない」「ずっとだるさが残る」といった状態に陥るケースもあると考えられています。

胃腸の不調が続いている方や、疲労感が抜けないと感じる場合は、芯冷えを疑ってみることも大切です。

(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4425/)

平熱が36℃未満の人は要注意

体温は健康のバロメーターとも言われていますが、特に平熱が36℃未満の方は、芯冷えの影響を受けやすいとされています。一般的に、深部体温が36.5〜37℃前後が理想とされていますが、最近では「低体温」と呼ばれる36℃以下の方も増えていると言われています。

毎朝の検温で、自分の平熱を把握しておくことは芯冷え対策にも役立ちます。特に「冷えを感じるわけではないけど平熱が低い」という方は、芯冷えが慢性化している可能性もあるため、注意が必要です。

体温はストレスや生活習慣でも変動しやすいため、一時的に低くなっている場合もありますが、36℃を下回る日が続く場合は、生活習慣の見直しや温活を意識することが大切です。

(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1915/)

#芯冷えセルフチェック #お腹腰の冷え感覚 #胃腸不調と冷え #低体温チェック #疲労感と芯冷え

体の芯の冷えを改善する3つのセルフケア

体の芯が冷える感覚に悩まされている方は、日々のセルフケアを意識することが改善の一歩と言われています。ここでは、日常生活に取り入れやすい3つの“温活”方法をご紹介します。「手足を温めるだけでは物足りない」と感じている方は、ぜひ試してみてください。

(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4425/)

“温活”の基本|内臓を温める食事・飲み物

芯冷え対策で大切なのは、体の内側からしっかり温めることです。そのためには、食事や飲み物の選び方が非常に重要と言われています。特に、冷たい飲み物や生野菜サラダばかり摂っている方は要注意。冷たいものは胃腸を直接冷やし、内臓温度を下げる原因になるとされています。

代わりにおすすめされているのが、「白湯」や「常温の水」「温かい味噌汁」など、体に優しい温度の飲み物です。食事では、ショウガやネギ、根菜類など体を温める食材を意識して摂ると良いとされています。

「朝食に温かいスープを1杯プラスするだけで、お腹の冷え方が変わった」と感じる方も多く、毎日の小さな積み重ねが芯冷え改善に繋がると言われています。

(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1915/)

腹巻・カイロ・湯たんぽの正しい使い方

体の芯を温めるアイテムとして、腹巻やカイロ、湯たんぽは非常に効果的と言われていますが、使い方を間違えると逆効果になる場合もあるため注意が必要です。

まず、腹巻はお腹や腰をしっかり覆うように着用し、薄手でも長時間装着できるものを選ぶのがポイントとされています。カイロは下腹部や仙骨(腰の真ん中あたり)に貼ると、内臓温度が上がりやすいとも言われています。ただし、低温やけどを防ぐために、肌に直接貼らないことが大切です。

湯たんぽは就寝前の温活に最適で、足元だけでなく、お腹や背中をじんわり温める使い方が芯冷え対策には効果的とされています。就寝中は布団の中に入れておくと、体温が下がりにくくなると言われています。

(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4425/)

深呼吸とストレッチで自律神経を整える

「冷えを改善するなら体を温めるだけ」と思いがちですが、実は自律神経を整えることも芯冷え対策では重要なポイントとされています。ストレスや緊張が続くと、自律神経が乱れて体温調整機能がうまく働かなくなるためです。

そこでおすすめされているのが、簡単にできる深呼吸とストレッチの組み合わせです。ゆっくりと鼻から息を吸い、口から吐き出す呼吸を繰り返すことで、副交感神経が優位になりリラックスしやすくなると言われています。

さらに、肩甲骨まわりを動かすストレッチや腰回し運動などを取り入れることで、血流も促進され、芯冷えの緩和に繋がる可能性があると考えられています。仕事の合間や入浴後に数分でも取り組むだけで、効果を実感する方も多いようです。

(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1915/)

#芯冷え温活 #内臓を温める食事 #カイロと腹巻の使い方 #湯たんぽ温活 #自律神経セルフケア

改善しないときは専門家に相談を|整体・鍼灸の選び方

体の芯が冷える感覚が続く場合、セルフケアだけでは改善が難しいケースもあります。そんな時は、無理をせず専門家の力を借りることも選択肢のひとつです。ここでは、整体と鍼灸で期待できるアプローチや、相談する際のポイントについて解説します。

(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4425/)

「整体」で期待できる血流改善アプローチ

整体では、骨格や筋肉のバランスを整え、全身の血流を促すアプローチが行われることが多いと言われています。特に、骨盤や背骨の歪みがあると血流やリンパの流れが滞りやすく、芯冷えの原因になるとも考えられています。

「お腹や腰の周辺が冷えやすい」という方は、骨盤周りの筋肉が硬くなり、血行不良を引き起こしている場合もあるとされています。整体では、体の歪みを整えることで内臓周辺の血流がスムーズになり、芯冷えの緩和が期待できると言われています。

ただし、体の状態によっては施術を受けるタイミングや頻度に個人差があるため、無理なく続けられるペースを相談しながら決めることが大切です。

(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1915/)

「鍼灸」での内臓冷えケアと注意点

鍼灸は、東洋医学の考え方に基づき、経絡(けいらく)と呼ばれる体のエネルギーラインを整えることで、内臓冷えの改善を目指す施術方法とされています。特に、ツボを刺激することで自律神経のバランスが整い、体温調節機能の回復が期待できるとも言われています。

「慢性的な芯冷えに悩んでいる方は、鍼灸が合うこともある」とされていますが、一方で「鍼灸が合わない場合もあるため、無理に続けないことが大切」といった注意点もあります。

また、鍼灸施術を受ける際は、国家資格を保有する「はり師・きゅう師」に相談し、しっかりとカウンセリングを行った上で施術を進めることが推奨されています。

(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4425/)

専門家を選ぶ際のポイント(国家資格・実績)

整体や鍼灸を受ける際に、どこに相談すれば良いか悩む方も多いと思います。選ぶ際のポイントとしては、まず国家資格を持つ施術者であることが前提です。整体の場合は、柔道整復師の資格を持つ方が、鍼灸の場合は、はり師・きゅう師の資格が必要とされています。

加えて、冷えに関する施術実績が豊富な院を選ぶことも重要です。ホームページや口コミで「冷え症改善に強い」と紹介されている院は、芯冷えに対する施術ノウハウが蓄積されている可能性が高いと言われています。

「自分に合うかどうか不安」という方は、初回カウンセリングを受けてみるのもおすすめです。相談しやすい雰囲気や説明のわかりやすさも、長く通う上で重要な判断材料になります。

(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1915/)

#芯冷え整体アプローチ #鍼灸で内臓冷えケア #国家資格者の選び方 #施術実績が多い院 #冷え相談カウンセリング