そもそも「体幹」って何?鍛える意味とは

体幹の定義と役割

体幹とは、首から下・腰から上の胴体部分を指し、胸・背中・お腹・腰まわりの筋肉が含まれます。これらは体をまっすぐ支え、動きを安定させる役割を持つと言われています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspfsm/64/4/64_353/_article/-char/ja/)。特に、腹直筋・腹横筋・多裂筋・横隔膜などの深部筋(インナーマッスル)は、姿勢保持やバランス維持に大きく関わると考えられています。

鍛えることで期待できる効果

体幹を鍛えると、スポーツや日常動作において体が安定しやすくなると言われています。例えば、歩行時のふらつき軽減や、腰や膝の負担を和らげる動きにつながることがあるとされています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspfsm/64/4/64_353/_article/-char/ja/)。また、体幹の安定は腕や脚の動きを効率よくするため、パフォーマンス向上にも関係するとされています。

姿勢改善とけが予防の視点

体幹が弱いと、姿勢が崩れやすくなり、腰痛や肩こりの一因になる場合があると報告されています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspfsm/64/4/64_353/_article/-char/ja/)。反対に、適切なトレーニングで体幹を強化することは、関節や筋肉への余分な負荷を減らし、けが予防につながる可能性があるとされています。

年齢や運動習慣に合わせた鍛え方

体幹トレーニングは、年齢や体力レベルに合わせて無理なく行うことが大切だと言われています。例えば、高齢者はバランスボールやイスを使った軽めの運動、スポーツ選手は動きの中で体幹を使うプランクやブリッジなどが適しています。継続しやすい方法を見つけることが、長期的な効果につながると考えられます。

#体幹トレーニング #姿勢改善 #バランス向上 #けが予防 #インナーマッスル

体幹を鍛える体操がもたらすメリット

姿勢の安定と動作効率の向上

体幹を鍛える体操は、姿勢の安定や動作の効率化に役立つと言われています。体幹の筋肉がしっかり働くことで、日常生活の立ち上がりや歩行、物を持ち上げる動作がスムーズになる傾向があると報告されています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspfsm/64/4/64_353/_article/-char/ja/)。これにより、無駄なエネルギー消費を減らし、疲れにくい体づくりにもつながる可能性があると考えられています。

バランス感覚の強化と転倒予防

特に高齢者では、体幹の安定性が転倒リスクと関係するとされており、体幹トレーニングによってバランス感覚が向上するという研究報告があります(引用元:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5548942/)。不安定な足場や急な方向転換でも体勢を保ちやすくなることで、日常生活での安全性が高まるとされています。

腰や膝への負担軽減

体幹を鍛えると、腰や膝の関節への負担が分散される可能性があると考えられています。これは、胴体部分がしっかり安定することで、四肢の動きがスムーズになり、局所的な負担が減るためです(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspfsm/64/4/64_353/_article/-char/ja/)。こうした変化は、腰痛や膝痛の予防にも関係すると言われています。

スポーツやパフォーマンス向上

スポーツ選手にとっても、体幹の安定は重要な要素です。ランニングやジャンプ、スイング動作などでは、体幹が動作の基盤となり、力を効率よく発揮できるとされています。これにより、パフォーマンス向上や動作のブレ軽減につながると考えられています。

#体幹トレーニング #転倒予防 #姿勢安定 #パフォーマンス向上 #腰痛予防

体幹を鍛える体操、まずは「ドローイン」からスタート

ドローインとは

ドローインは、仰向けや立った状態でお腹をへこませる動作をゆっくり行い、腹横筋を中心とした体幹の深層筋を意識的に使うエクササイズです。特別な道具を必要とせず、短時間で取り入れやすいため、体幹トレーニングの入門として広く推奨されることが多いと言われています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspfsm/65/2/65_169/_article/-char/ja/)。

やり方の基本ステップ

- 仰向けに寝て、膝を軽く曲げる

- 鼻から息をゆっくり吸い、お腹を軽くふくらませる

- 口から息を吐きながら、お腹を背中側へ引き込むようにへこませる

- この状態を5〜10秒キープし、呼吸は止めずに続ける

この動作を10回程度繰り返すことから始めると、無理なく継続しやすいとされています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspfsm/65/2/65_169/_article/-char/ja/)。

期待できる効果

ドローインを継続的に行うことで、腹部の深層筋が活性化し、姿勢の安定や腰部のサポート力が高まると報告されています。また、体幹の筋活動が高まることで、日常生活動作やスポーツ時の安定感につながる可能性があると言われています(引用元:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29599336/)。

注意点とコツ

勢いよくお腹を引き込むのではなく、呼吸を止めないことが大切です。また、腰や首に力が入らないようリラックスした姿勢で行うと、腹横筋をより意識しやすいとされています。初めての方は、鏡を見ながらゆっくり確認するのも一つの方法です。

#ドローイン #体幹トレーニング #腹横筋 #腰痛予防 #姿勢安定

次のステップに「プランク」と「サイドブリッジ」体操

プランクで体幹を全方位から刺激

プランクは、うつ伏せの姿勢で前腕とつま先を支点に体を一直線に保つ体幹トレーニングです。腹横筋や腹直筋だけでなく、背中・お尻・太ももなど複数の筋肉を同時に使うため、効率的に全身を安定させる運動になると言われています(引用元:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25155274/)。

基本のやり方

- うつ伏せになり、前腕を肩幅に置く

- つま先を立て、体を浮かせて一直線を保つ

- お腹と背中を意識しながら20〜30秒キープ

- 呼吸は止めず、腰が落ちないように注意

初心者は時間を短く設定し、慣れてきたら徐々に延ばすと負担を減らしつつ効果を高めやすいとされています。

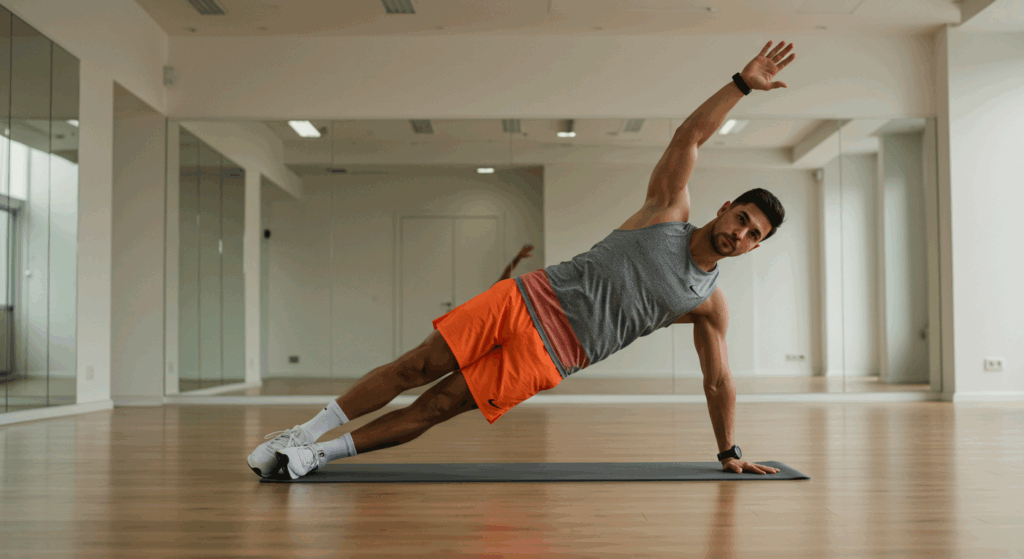

サイドブリッジで側面の安定性を強化

サイドブリッジは、体の横向きで肘と足を支点にして姿勢をキープするエクササイズです。体幹の中でも側面を支える腹斜筋や中殿筋などに働きかけ、腰や骨盤の安定性を高める効果が期待されると言われています(引用元:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30086293/)。

基本のやり方

- 横向きになり、肘を肩の真下に置く

- 脚を伸ばして足先を揃える

- 腰を持ち上げ、頭から足まで一直線を保つ

- 20〜30秒キープし、反対側も同様に行う

腰が反ったり落ちたりしないよう、腹筋と背筋をバランスよく使う意識が大切とされています。

継続のコツ

これらの体操は、回数や時間を無理なく増やすことで効果を実感しやすいとされています。毎日数分でも取り入れることで、日常生活の動きや姿勢の安定感にプラスになる可能性があります。

#プランク #サイドブリッジ #体幹トレーニング #腹斜筋 #姿勢安定

日常に簡単取り入れ!体幹を鍛える生活習慣の工夫

移動時間を体幹トレーニングに変える

通勤や買い物での歩行中も、少し意識を変えることで体幹を刺激できると言われています。例えば、背筋を伸ばして肩を引き、丹田(おへそ下あたり)に力を入れて歩くと、腹筋や背筋がバランスよく働くとされています。信号待ちの間に片足立ちを行うのも、バランス感覚や下半身の安定性につながる習慣として紹介されています(引用元:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28541954/)。

家事や日常動作をエクササイズ化する

掃除機をかけるときや食器を洗うときも、腰を落として膝を軽く曲げ、体幹を意識する姿勢をとると負荷がかかります。物を持ち上げる際には腰からではなく膝を曲げてしゃがみ、腹部を軽く引き締めると、腰の負担を減らしながら筋肉が働くと言われています。こうした小さな積み重ねが、長期的な安定性に役立つ可能性があります(引用元:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25932981/)。

デスクワーク中の座り方を工夫する

長時間の座位では、骨盤を立てて背筋を伸ばすことが重要とされています。座面に深く腰掛け、膝と股関節の角度を90度程度に保つことで、体幹の筋肉が自然に使われると言われています。また、1時間ごとに立ち上がって軽くストレッチを行うことも、血流や姿勢のリセットにつながります。

継続のためのポイント

新しい習慣を定着させるには、「やる時間」と「動作のきっかけ」を決めておくと続けやすいと言われています。例えば「朝の歯磨き中はかかと上げ」「テレビCM中は軽くプランク」など、生活の中に組み込みやすいタイミングを選ぶと習慣化につながります。

#体幹トレーニング #生活習慣 #日常運動 #姿勢改善 #家事エクササイズ