右半身 痛みとは? 発生部位と抱える不安ポイント

右半身に痛みが出るときの特徴

右半身に痛みがある場合、その部位は首から肩、背中、腰、脚に至るまでさまざまです。痛みの性質も、鈍い痛みやズキズキとした強い痛み、しびれを伴うケースなど幅広いとされています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/back/right-pain/)。

「なぜ右側だけ痛いのだろう」という疑問は多くの人が抱くもので、日常生活に支障をきたす前に原因を知りたいという心理が働きます。このような片側の症状は、姿勢や筋肉のバランス、神経や骨の変化、さらには内臓の影響など、複数の要因が関係していることがあると言われています(引用元:https://www.smile-39.com/blog/back-waist/20220115004k/)。

なぜ片側だけに痛みが出るのか

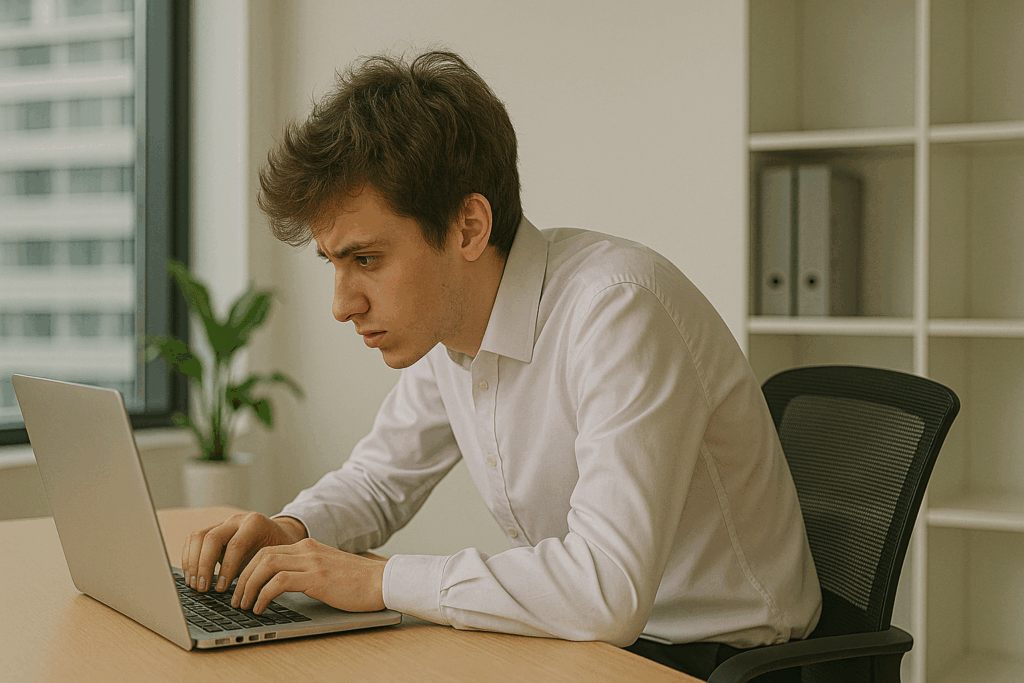

右半身のみに痛みが出る理由は一つではありません。たとえば、荷物を片側だけで持つ習慣やデスクワーク時の姿勢の偏りは、筋肉や関節への負担を一方に集中させる傾向があるとされています(引用元:https://inoruto-kyobashi.com/右側だけに腰痛が出るのはなぜ/)。

また、神経の圧迫や炎症が起こると、その支配領域に沿って痛みが片側に現れることがあると言われています。さらに、腎臓や肝臓、胆のうなど右側に位置する臓器の異常が関連しているケースもあると考えられています。

痛みがもたらす心理的な不安

右半身だけの痛みは、「内臓の病気ではないか」「放置すると悪化するのでは」といった不安を引き起こすことがあります。特に、痛みが長く続く、安静時にも変わらない、熱や吐き気などの全身症状を伴う場合は、生活への影響が大きくなります。そのため、早い段階で原因を推測し、適切な検査や相談につなげる意識が大切だとされています。

まずは、自分の痛みの種類や出るタイミングを記録しておくと、来院時にスムーズな情報共有ができると言われています。

#右半身痛み

#片側だけの痛み

#原因と対策

#日常生活の負担

#早期相談の重要性

姿勢や筋肉のバランスが原因となるケース

日常の姿勢が右半身の痛みを招くことも

デスクワーク中に同じ姿勢を長時間続けたり、パソコン画面の位置が偏っていると、特定の筋肉だけに負担がかかることがあると言われています。特に右利きの人は、マウス操作や書類作業で右側の肩や背中を酷使する傾向があり、その状態が続くと筋筋膜性腰痛や肩・背中のこわばりにつながる可能性があるとされています(引用元:https://centered.co.jp)。

また、イスの高さが合わないまま座り続けることや、片方の肘掛けだけを使う習慣も、体のバランスを崩しやすいと考えられています。

片側に負担が集中する生活習慣

日常生活でも、荷物をいつも同じ肩にかけたり、買い物袋を片方の手だけで持つクセは、筋肉の使い方に左右差を生じさせます。このような負担の偏りは、右側だけの慢性的な痛みや張りを引き起こす一因になることがあると言われています(引用元:https://wacul-ai.com)。

また、立っているときに片足に重心をかけるクセも同様で、骨盤や脊椎の位置がわずかに傾き、筋肉への負荷が左右非対称になる可能性が指摘されています。

筋肉の緊張が蓄積するとどうなるか

筋肉が常に緊張した状態だと、血流や酸素の供給が低下し、疲労物質がたまりやすくなるとされています。その結果、痛みやしびれといった症状が長引き、動かすのが億劫になるケースもあります(引用元:https://ultra-seo.jp)。

特に右側ばかり使っている場合は、反対側の筋肉が弱まり、さらに右側への負担が強まるという悪循環に陥ることもあると言われています。

改善のためにできる工夫

まずは作業環境の見直しが重要です。モニターの位置を正面に置く、イスや机の高さを調整する、一定時間ごとに立ち上がって肩や腰を動かすなど、小さな工夫でもバランスの回復につながる可能性があります。荷物は左右交互に持つ、立つときは両足に均等に体重をかけるなど、生活の中で対称性を意識することがポイントだと言われています。

これらの取り組みは、自宅や職場で無理なく始められるため、継続しやすいというメリットがあります。

#右半身痛み

#姿勢改善

#筋肉バランス

#生活習慣見直し

#慢性痛予防

神経や骨が関与する痛み

椎間板ヘルニアによる右半身の痛み

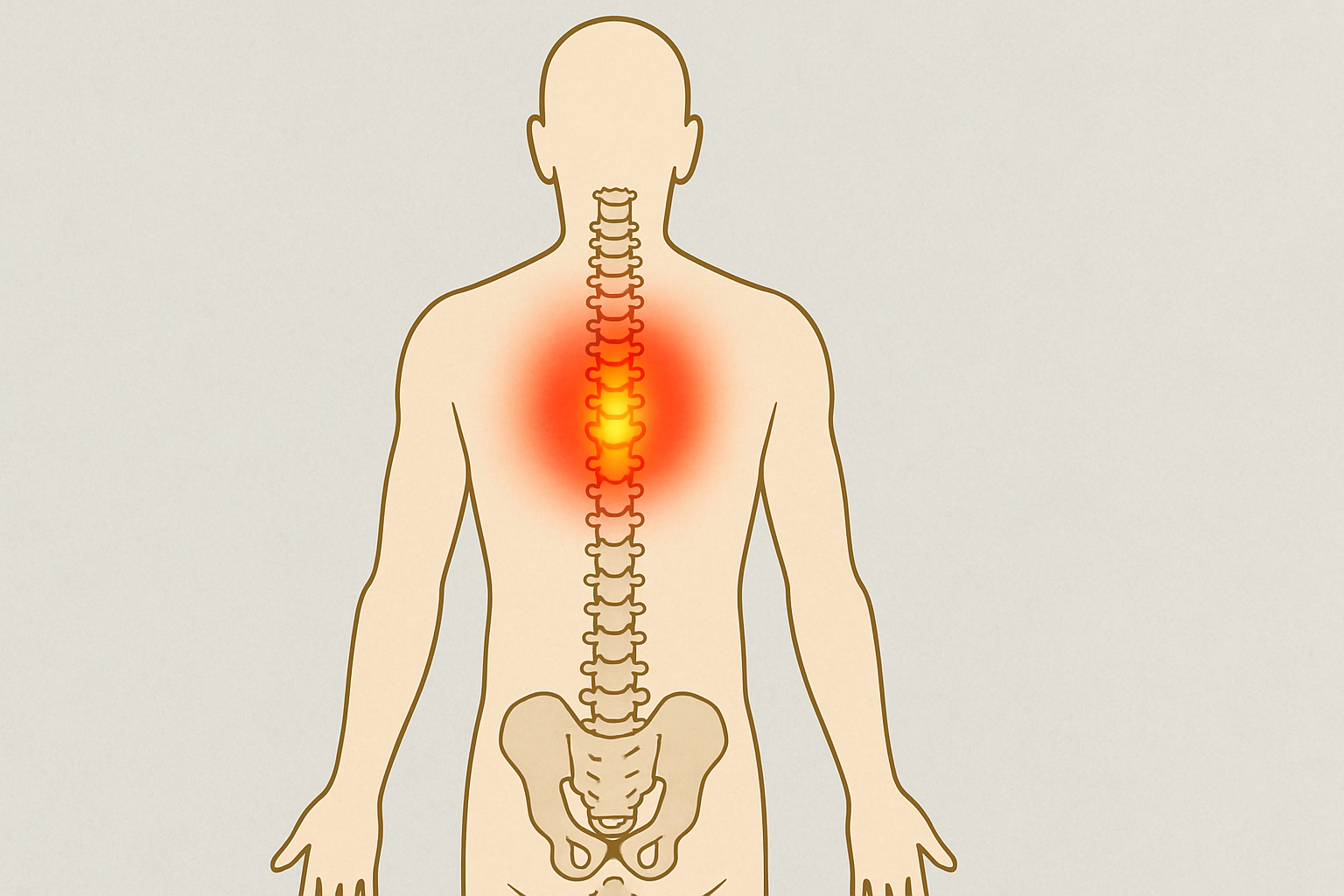

椎間板ヘルニアは、背骨の間にある椎間板が飛び出して神経を圧迫し、腰や下肢に痛みやしびれを引き起こすことがあると言われています(引用元:https://web-anshin-life.anshin-zaidan.or.jp)。特に右側の神経が圧迫されると、右腰からお尻、太もも、ふくらはぎにかけて症状が出るケースがあります。

長時間の座位や重い物を持ち上げたあとに悪化しやすく、前かがみの姿勢で症状が強くなる傾向があるとも言われています。こうした特徴を知っておくと、自分の痛みの傾向と照らし合わせやすくなります。

椎間関節性腰痛の特徴

椎間関節性腰痛は、背骨同士をつなぐ関節部分に炎症や変化が生じて痛む状態を指します。反らす動作や体をねじる動作で痛みが増すことが多く、座っているより立ち上がったときや歩き始めに痛むこともあると言われています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/lower/left-right-pain/)。

右側だけに症状が出る場合、日常の動作や姿勢によって右の関節に負担が偏っている可能性があります。

肋間神経痛や帯状疱疹による片側の痛み

肋間神経痛は、肋骨に沿って走る神経が刺激され、ピリピリ・ズキズキとした鋭い痛みが出るのが特徴とされています。くしゃみや深呼吸、体をひねる動作で痛みが強くなることがあると言われています。

また、帯状疱疹は水痘・帯状疱疹ウイルスの再活性化によって発症し、左右どちらか一方に沿って痛みや発疹が現れるケースが多いとされています。発疹が出る前から強い痛みを感じる場合もあり、早めに相談することがすすめられています。

右半身の神経・骨の痛みに気づいたら

右半身にだけ現れる痛みが長く続く場合や、しびれや感覚の鈍さを伴うときは、神経や骨に関連する問題が背景にある可能性があります。無理に動かし続けるより、体を休めて症状の経過を観察し、必要に応じて来院を検討するとよいと言われています。

早めの相談は、原因の特定や適切なケア方法の提案につながることがあります。

#右半身痛み

#椎間板ヘルニア

#椎間関節性腰痛

#肋間神経痛

#帯状疱疹

内臓の病気が裏に潜んでいる可能性

腎盂腎炎や腎臓関連の症状

右後背部の鈍い痛みとともに、発熱や排尿時の違和感、頻尿・血尿などを伴う場合は、腎盂腎炎や腎臓の不調が背景にあることがあると言われています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/back/right-pain/)。腎臓は腰の少し上、左右に一つずつ位置しており、右側の腎臓に炎症や結石が生じると右半身に痛みが現れることがあります。

特に、動かなくても痛みが続く・熱がある場合は、生活習慣や運動による筋肉痛とは異なるサインの可能性があると考えられています(引用元:https://inoruto-kyobashi.com/右側だけに腰痛が出るのはなぜ/)。

肝臓や胆のうが関わるケース

肝臓や胆のうの異常が右背部や右肩甲骨の下あたりに痛みを感じさせることがあると言われています。たとえば胆石症は、脂っこい食事をとったあとに痛みが強まることがあり、吐き気や黄疸が伴う場合もあります。肝臓の炎症や腫れも右背部の違和感や鈍痛として現れることがあるとされます(引用元:https://hinataseitai.com/migisenaka-kaizen/)。

遊走腎による痛み

あまり聞き慣れない「遊走腎」という状態もあります。これは腎臓が正常な位置から下がってしまう状態で、特に立位や動作時に腰や背中の痛みを感じやすいとされています。右側の遊走腎では、右腰背部に特有の痛みが出ることがあると言われています。

こうした症状は横になって安静にすると軽減する場合がありますが、再び立ち上がると痛みが戻るケースも報告されています。

安静にしても痛む場合の注意点

もし安静にしても右半身の痛みが引かず、さらに発熱や倦怠感、吐き気などの全身症状が伴う場合は、内臓の疾患が関係している可能性が否定できないとされています。こうしたときは放置せず、早めに来院して必要な検査を受けることがすすめられています。

自己判断で長期間様子を見るよりも、専門家に相談することで原因を早く見極められる可能性があります。

#右半身痛み

#内臓疾患

#腎臓の不調

#肝臓胆のうトラブル

#安静でも痛い場合注意

自宅でできる対処法と受診の目安

痛みの種類に応じたセルフケア

右半身の痛みは、その原因や症状の程度によって対応方法が変わると言われています。急に痛みが出た場合や、熱を持って腫れているときは冷却で炎症を和らげる方法がすすめられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6872/)。一方で、慢性的なこわばりや血流の悪さが背景にある場合は、温熱で筋肉をゆるめ、血行を促すことが有効とされています(引用元:https://krm0730.net/blog/2450/)。

また、デスクワークや長時間の同じ姿勢による痛みには、1時間ごとに立ち上がって姿勢をリセットする習慣が推奨されています。

日常に取り入れやすいストレッチ例

肩甲骨まわりのストレッチは、上半身の血流を改善し、背中や腰への負担を軽減すると言われています。例えば、両肩をすくめてから後ろに回す動作や、両手を背中で組んで胸を開く運動は、座ったままでも行いやすい方法です。

腰の柔軟運動としては、仰向けになって片膝を抱え込み、ゆっくり左右に倒す動きが有効とされます(引用元:https://hinataseitai.com/migisenaka-kaizen/)。これらの動きは、日常の合間に無理なく続けやすい点がメリットです。

受診の目安と相談先

しびれ、発熱、吐き気、排尿異常などの内臓症状が伴う場合は、筋肉や関節以外の要因が関与している可能性があると言われています。このようなときは、整形外科、内科、泌尿器科など、症状に応じた診療科への来院がすすめられています。

また、痛みが数日経っても改善しない、または日に日に強まる場合も早めの相談が大切とされています。自己判断で長期間放置すると、原因特定や回復のタイミングが遅れることにつながる場合があります。

#右半身痛み

#セルフケア

#温熱冷却

#ストレッチ習慣

#受診目安