原因で選ぶ治療ガイド:椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症・梨状筋症候群 まとめ

椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症・梨状筋症候群の特徴とは?

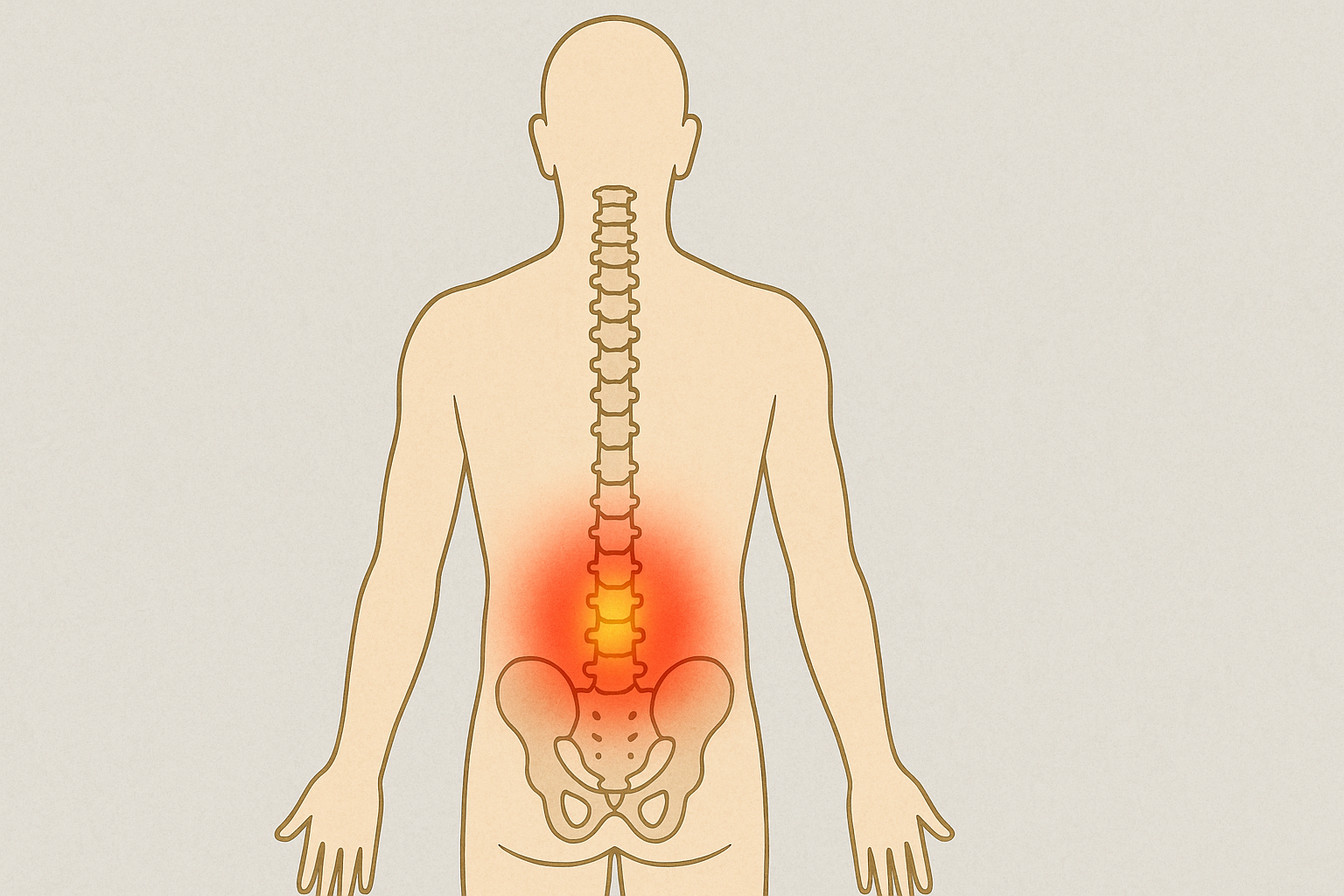

坐骨神経痛の原因は主に3つに分けられると言われています。「椎間板ヘルニア」「脊柱管狭窄症」「梨状筋症候群」です。それぞれの特徴を整理すると、痛みの出方や悪化する動作が異なることがわかります。

まず、「椎間板ヘルニア」は、前かがみになると痛みが強くなる傾向があるとされています。特に長時間座ると症状が悪化しやすいことが知られています(引用元:たかだクリニック)。

一方、「脊柱管狭窄症」は立ったままや歩行中に痛みが強くなると言われています。歩いていると足がしびれたり、痛くなったりし、座ると楽になるのが特徴です(引用元:IMSグループ)。

そして、「梨状筋症候群」は、お尻周辺の筋肉が坐骨神経を圧迫することで痛みを引き起こすと考えられています。長時間の座位で痛みが強くなりやすいのが特徴です(引用元:ささづかペインクリニック)。

原因別のおすすめ治療法一覧

【椎間板ヘルニアの場合】

・炎症を抑えるために消炎鎮痛剤(NSAIDs)が使用されることが一般的とされています。

・症状によっては硬膜外ブロック注射が検討されることもあります。

・保存的な方法として、ストレッチや温熱療法も有効とされています(引用元:たかだクリニック)。

【脊柱管狭窄症の場合】

・腰部の負担を減らすため、コルセットの使用や運動療法が取り入れられることが多いようです。

・ブロック注射も選択肢の一つとされています。

・日常的な歩行を無理せず続けることが推奨される場合もあります(引用元:IMSグループ)。

【梨状筋症候群の場合】

・ストレッチを中心とした筋肉の柔軟性向上が重要とされています。

・温熱療法で筋肉の緊張を和らげることがよいと言われています。

・場合によっては、鍼灸や整体での筋膜リリースも選ばれています(引用元:ささづかペインクリニック)。

このように、坐骨神経痛の原因に合わせて対策を選ぶことが重要とされています。自己判断で進めるのではなく、まずは専門家に相談し、原因を見極めたうえで適切な施術を受けることが望ましいと考えられています。

#坐骨神経痛 #椎間板ヘルニア #脊柱管狭窄症 #梨状筋症候群 #セルフケア

病院で受ける検査法の種類と選び方

検査の選択肢はどうやって決める?

坐骨神経痛が疑われるとき、どの検査を受けるかは症状や生活状況によって異なると言われています。実際に来院した場合、まずは痛みの程度や日常生活の支障度を確認し、必要に応じて段階的に検査を進める流れが多いとされています(引用元:たかだクリニック)。

「どれが正解」というものではなく、それぞれの状況に応じた検査法を医師と相談しながら選ぶことが重要だと言われています。

病院で選ばれる検査法の種類

薬物療法(消炎鎮痛薬・神経障害性疼痛薬・SNRIなど)

一般的に、まずは消炎鎮痛薬(NSAIDs)が使用されることが多いと言われています。炎症や痛みを和らげるために使用されるケースがよく見られます。

さらに、神経障害性疼痛に対応する薬や、最近ではSNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)を選ぶ場合もあるそうです(引用元:ささづかペインクリニック)。

神経ブロック注射(硬膜外ブロック・神経根ブロックなど)

坐骨神経痛の痛みが強い場合には、ブロック注射を検討することがあるとされています。特に、硬膜外ブロックや神経根ブロックは、局所的に炎症を鎮める方法として使われることが多いようです(引用元:たかだクリニック)。

理学療法・装具療法(温熱・運動・コルセットなど)

理学療法は、長期的な改善を目指す手段として取り入れられることが一般的とされています。温熱療法や運動療法のほか、腰部を支えるためのコルセットを使うことも選択肢になるようです(引用元:IMSグループ)。

再生医療・手術療法(内視鏡・PLDDなど)

保存的な検査で改善が難しい場合には、内視鏡手術やPLDD(経皮的レーザー椎間板減圧術)といった低侵襲な方法を検討する場合もあると言われています。最近では再生医療の選択肢も広がっているようです(引用元:たかだクリニック)。

検査法を選ぶ際は、「今の生活で困っていること」「痛みがどの程度か」「長く続いているか」を医師にしっかり伝えることが大切だと言われています。

#坐骨神経痛 #薬物療法 #ブロック注射 #理学療法 #再生医療

自宅で無理なく始めるセルフケアの基本

坐骨神経痛のセルフケアは、毎日の生活の中で無理なく続けられることが大切だと言われています。痛みが落ち着いているタイミングを見計らって、自分の体調に合わせて進めていくのがポイントとされています(引用元:たかだクリニック)。

「どんなセルフケアがよいのか」「やってはいけない動きは何か」を知ることが、より安心して続けられるコツと言われています。

効果的なストレッチ方法

梨状筋・ハムストリング・大殿筋をしっかり伸ばす

梨状筋は坐骨神経に直接関わる筋肉と言われており、ここをゆるめることがセルフケアの基本とされています。ハムストリングと大殿筋の柔軟性も大切で、しっかり伸ばすことで腰やお尻への負担が和らぎやすくなると考えられています(引用元:IMSグループ)。

ストレッチは「痛気持ちいい」と感じる範囲で止めることが大事だとされています。無理に反動をつけると悪化につながる恐れもあるため、注意が必要です(引用元:ささづかペインクリニック)。

日常で意識したい生活習慣の改善ポイント

ウォーキング・ホットパック・ツボ・姿勢改善

・ウォーキング

負担の少ない平坦な道で、痛みが強くならない範囲でこまめに歩くことが推奨されることがあります。

・ホットパック

お尻や腰回りを温めると筋肉の緊張が和らぎやすくなると言われています。

・ツボ押し

「委中(いちゅう)」や「承扶(しょうふ)」と呼ばれるツボをやさしく刺激するのも、補助的に取り入れられることがあるようです。

・姿勢改善

猫背を避けて、座る・立つときに腰を立てる意識が大切と言われています(引用元:たかだクリニック)。

やってはいけないことチェックリスト

- 痛みを我慢して激しい運動を続ける

- 長時間の中腰・座りっぱなし

- 反動をつけた無理なストレッチ

- 急に重い物を持ち上げる動作

これらは症状を悪化させる可能性があると指摘されています(引用元:IMSグループ)。

自宅でのケアは、「痛みがない範囲でゆっくり進める」「継続が大切」と言われています。少しずつ体を動かしながら、自分に合った方法を見つけていくのがよいと考えられています。

#坐骨神経痛 #セルフケア #ストレッチ #生活習慣改善 #姿勢改善

改善目安・検査期間と危険サインの見分け方

坐骨神経痛の改善目安はどれくらい?

坐骨神経痛は、多くの場合、保存的な検査やセルフケアで少しずつ改善すると言われています。一般的には、6週間から3か月ほどを一つの目安として考えることが多いそうです(引用元:たかだクリニック)。

「最近痛みが少し落ち着いてきた」「しびれが減ってきた」と感じる場合でも、焦らずに生活習慣の見直しやストレッチを継続することがすすめられています。

ただし、3か月以上たっても痛みやしびれが続いている場合や、症状がだんだん悪化している場合は、一度専門の医師に相談したほうがよいと考えられています(引用元:IMSグループ)。

こんな症状が出たら注意!緊急来院のサイン

危険サインの具体例

坐骨神経痛の中には、注意すべきケースがあると言われています。以下のような症状が出た場合は、早めに医療機関への相談を検討することがすすめられています。

- 麻痺や強いしびれが出ている場合

動かしにくくなる、触った感覚が鈍くなるなどの変化は要注意です。 - 発熱が続いている場合

感染症の可能性があると言われています。 - 歩いていると痛みが悪化する場合

間欠跛行(かんけつはこう)の可能性があり、脊柱管狭窄症が疑われるケースもあるようです(引用元:たかだクリニック)。 - 排尿・排便障害がある場合

排泄に関するトラブルは、緊急性が高いサインとされています。 - 会陰部(股の間)のしびれ・感覚低下

馬尾(ばび)症候群という特殊なケースも報告されているそうです(引用元:IMSグループ)。

これらのサインが出ている場合は、我慢せずにすぐ医師に相談することが重要だと言われています。

坐骨神経痛はゆっくり良くなることが多いですが、「放っておけばよくなる」と思い込まず、体からのサインに気をつけていきましょう。

#坐骨神経痛 #改善目安 #保存療法 #危険サイン #緊急来院

実体験ケース&検査成功のポイント

比較的軽症の方の検査の流れ例

実際に坐骨神経痛の検査を受けた方の中には、比較的軽症のケースで改善した方もいると言われています。

ある方は、最初にペインクリニックで硬膜外ブロック注射を受け、その後ストレッチを継続したことで、日常生活に支障が出ない程度まで落ち着いたとされています(引用元:ささづかペインクリニック)。

この方の場合、「痛みの原因が早めに特定できたこと」「日常でのセルフケアを並行して行ったこと」が、比較的スムーズな改善につながったのではないかと考えられています。

また、急に運動を増やすのではなく、医師と相談しながら徐々に負荷をかけていったことも良い結果につながったと言われています。

産後・慢性ケースの改善事例から学ぶポイント

産後の坐骨神経痛は原因特定が重要

別の事例では、産後の女性が数か月間続くお尻から足へのしびれを経験したケースがあります。

この方は、最初は単なる育児疲れと考えていたそうですが、整体院で骨盤のゆがみや梨状筋の緊張が原因の可能性を指摘され、その後、ストレッチと姿勢改善を継続したことで、徐々に症状が落ち着いてきたと言われています(引用元:IMSグループ)。

産後の坐骨神経痛は「育児姿勢」や「筋力低下」が背景にあることが多いと言われており、痛みの原因を正確に見つけることが、改善の近道だと考えられています。

慢性化ケースでは生活習慣の見直しが鍵に

また、慢性化しているケースでは、薬や注射だけでなく、生活全体を見直すことが重要だと言われています。

ある方は、日中のデスクワークの姿勢改善と、定期的なウォーキングの習慣を取り入れることで、痛みが和らいだと感じたそうです(引用元:たかだクリニック)。

坐骨神経痛は一人ひとり原因が異なることが多く、検査の選び方も人それぞれだと考えられています。だからこそ、症状の経過を丁寧に観察し、必要に応じて早めに相談することがすすめられています。

#坐骨神経痛 #実体験 #ブロック注射 #産後の痛み #生活習慣改善