桜木 怪我の概要と原作での描写

スラムダンク終盤で描かれる衝撃的な「背中の怪我」

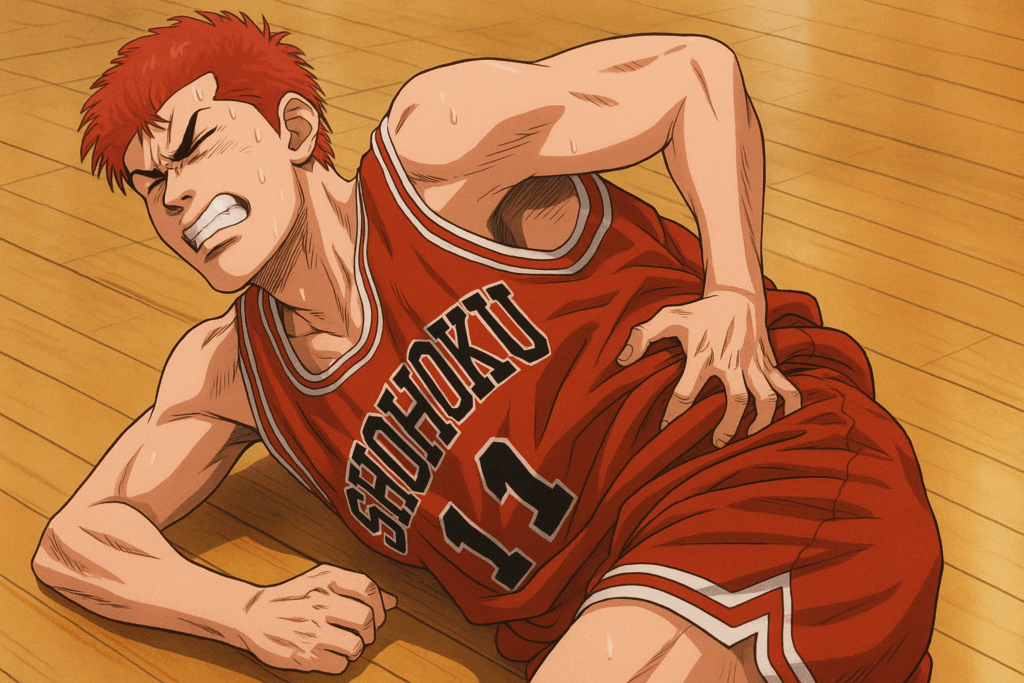

漫画『スラムダンク』の終盤、全国大会での山王工業との試合中、桜木花道が背中を強打するシーンが登場します。あの場面は、試合の緊張感とあいまって読者に強いインパクトを与えました。特に安西先生の「それ以上は選手生命に関わるぞ」という言葉に、ただ事ではない雰囲気を感じ取った方も多かったのではないでしょうか。

実際のところ、原作ではこの怪我の診断名や具体的な症状については明言されていません。ただ、床に倒れ込んだまましばらく動けず、背中を押さえながら苦悶の表情を浮かべる姿からは、相当な衝撃だったことがうかがえます。

物語を引き立てるための“あえて描かない”演出?

桜木の怪我に関しては「詳細が描かれないこと」が、かえって読者の想像をかき立てる要素にもなっていると言われています。実際に読者の間では、「腰椎の損傷では?」「筋肉の部分断裂かも?」といった整形外科的な視点からの考察も見受けられます。

ただし、作者の井上雄彦氏は明確な診断名や状態について公表していません。これは、「読者に考えさせるスタイル」を意識した演出と見られることもあります。スポーツ漫画におけるリアルな描写と、フィクションとしての演出のバランスがうまくとられているようにも感じられます。

「リハビリ王になる」宣言に込められた前向きな意志

試合後、桜木は車いすに乗った状態で「オレはリハビリ王になる」と口にします。このセリフは、怪我によって落ち込むのではなく、復帰に向けて努力する姿勢を象徴しているようにも感じられます。

実際、スポーツ現場では怪我後の心理的サポートやリハビリの意義が大きいとされており、フィクションとはいえ、読者に勇気を与える表現として受け取られています。

#桜木怪我

#スラムダンク考察

#背中の痛み

#整形外科的視点

#リハビリ王になる

専門家が推測する怪我の可能性

桜木花道が試合中に見せた異変とは?

『SLAM DUNK』のクライマックス、山王工業との激闘で桜木花道が見せた背中のトラブル。このシーンは、読者に大きな衝撃を与えた名場面でもあります。特に後半、プレー中に突然背中を押さえて苦悶の表情を浮かべる描写がありました。無理なジャンプの着地や、連続したダイブの動作などが重なっていたことから、「筋肉系のトラブル」を連想した方も多いのではないでしょうか。

整形外科的に見た場合の可能性

このような症状は、医学的には「腰椎捻挫」「腰部筋筋膜性疼痛」「椎間関節性腰痛」などが関連している可能性があるとされています。特に、繰り返される強い前屈や衝撃が加わるプレーでは、腰や背中の筋肉が限界を超え、一時的な炎症や損傷が起こることもあると考えられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/access/in07/)。

もちろん、作中で明確な診断名は語られていないため、これはあくまで状況からの推測にすぎませんが、臨床経験のある専門家の間でも「ぎっくり腰に近い状態」や「筋・筋膜損傷の可能性」が指摘されています。

なぜこのようなトラブルが起きたのか

試合中の無理な動作や疲労の蓄積に加え、ウォーミングアップやクールダウンが不十分な場合、こうした背中のトラブルはより起きやすいとされています。特に若くエネルギーに満ちている選手ほど、痛みを我慢してしまいがちですが、これは悪化を招く原因にもなり得ると言われています。

桜木のようなプレーは確かに感動的ですが、実際のアスリートであれば、その後のケアや慎重な判断が求められる場面でもあるのです。

#桜木花道

#スラムダンク

#背中の痛み

#筋筋膜性腰痛

#整形外科的考察

リハビリと復帰までのストーリー展開

限界からの再出発|静かに始まったリハビリの日々

スラムダンク終盤で描かれた「桜木の怪我」は、原作でも印象的なシーンの一つです。背中を押さえる描写と、ドクターストップを受けながらも再びコートに立つ姿には、多くの読者が胸を打たれたのではないでしょうか。

現実の整形外科的な観点で見ても、背中のトラブルは日常生活だけでなく、スポーツ競技にも大きな影響を及ぼす可能性があると言われています。特に、急なジャンプや強い衝撃を受ける場面で筋肉や靭帯を痛めてしまうこともあるようです【引用元:https://kumanomi-seikotu.com/access/in07/】。

リハビリにおいて重要なのは、いきなり全力で動かそうとしないこと。まずはストレッチや可動域を広げる軽めの運動から始め、徐々に筋力回復を図るプロセスが一般的です。実際、スポーツ現場では「痛みが引いた=完治」ではないことが多く、医師や専門家の判断が不可欠だとされています。

「またバスケがしたい」その一心が原動力に

桜木花道が再びコートに立つ場面では、「治ってないよ俺の体は……でも今度は倒れてもいいから……リバウンドだけは取る」というセリフがあります。この一言に、彼の葛藤と覚悟が凝縮されています。

医学的には、怪我直後に再出場することは推奨されません。しかし、漫画という物語の中で描かれる復帰のドラマは、スポーツマンが持つ「競技への情熱」を象徴的に映し出しているように感じられます。

読者の多くが彼の姿に心を動かされたのは、「怪我とどう向き合うか」という現実的なテーマが込められていたからかもしれません。

#桜木花道

#背中の怪我

#スラムダンク考察

#リハビリの流れ

#整形外科的視点

なぜ病名が明示されないのか?作者の意図と表現技法

あえて“語らない”ことで読者の想像を引き出す構成

『スラムダンク』の物語の中で、桜木花道の背中の怪我について明確な病名は一切登場しません。これは、ストーリー展開やキャラクターの心理描写を重視する井上井恵彦氏ならではの表現手法だと考えられています。医学的に言えば「腰椎分離症」や「筋膜性腰痛」などが推測される場面はあるものの、作中での描写は非常に抽象的です。

この“ぼかし”の手法により、読者は「どれほど痛かったのか」「どのくらい無理をしていたのか」といった背景を、自分自身の経験や知識と照らし合わせながら補完することができます。そのため、作品としての感情移入の深さが格段に増すといわれています。

リアリティと普遍性を両立するための工夫

また、病名を明記してしまうと、読者の受け取り方が限定的になってしまうというリスクもあります。例えば「腰椎椎間板ヘルニア」などの専門的な用語が出てくると、「自分には関係ない」と感じてしまう人もいるかもしれません。

その点、あえて言葉を選ばず「背中の痛み」や「無理がきかなくなった」という表現にとどめていることで、どんな読者にも「あるある」と共感してもらいやすい構成になっているようです。これは漫画やアニメという媒体ならではの、視覚と余白を活かした表現技法といえるでしょう。

なお、これらの分析はあくまで読者や専門家による解釈に基づいたものであり、公式に病名が明示されたわけではない点にもご注意ください。

引用元:

https://kumanomi-seikotu.com/access/in07/

https://dic.pixiv.net/a/桜木花道

#スラムダンク考察

#桜木花道の怪我

#背中の痛み描写

#表現技法

#物語の余白

ファンとしてできること/怪我描写から学べること

「ただ応援する」以上にできることがある

スラムダンクの桜木花道のように、スポーツ選手が体に負担をかけてまで試合に挑む姿を見て、応援する側として何ができるかを考える機会にもなります。単に結果に一喜一憂するだけでなく、選手の体やコンディションを想像し、無理をしていないかを気にかける目線も、ファンとして大切なのかもしれません。

また、SNSなどを通じて誹謗中傷ではなく、ねぎらいやリスペクトを伝える声を届けることは、実際のアスリートにも力を与えると言われています。作品を通じて得た気づきは、現実の応援のあり方にもつながっていくと感じます。

怪我の描写を通じて考えさせられる「無理すること」の危うさ

原作の中で桜木は「自分の体が壊れるかもしれない」とわかっていながらプレーを続けました。これは非常にドラマチックな展開ですが、実際のスポーツ現場で同じことが起きたら、選手生命に関わるリスクもあります。

近年ではスポーツ医学の観点から「プレーを止める勇気」も重視されており、「最後まであきらめないこと」と「自分を守ること」のバランスの難しさが指摘されています(引用元:https://www.jsports.co.jp/)。

このような描写を通して、私たちは「限界を超える努力」がすべてではないこと、「ケガをしない努力」もプロの条件であることを知ることができます。

読者・視聴者として得られる学び

怪我に立ち向かうキャラクターの姿は、多くの人に勇気を与える一方で、無理を肯定するように受け取られてしまうリスクもあるかもしれません。だからこそ、読む側・観る側も「かっこいい」で終わらせるのではなく、その背景にある現実の厳しさやリスクにも目を向ける姿勢が求められているのではないでしょうか。

選手やキャラクターを尊重する気持ちと同時に、健康や安全を第一に考える意識が、これからの時代の「成熟したファン」のあり方とも言えるかもしれません。

#スラムダンク

#桜木怪我

#スポーツ医学

#応援の形

#無理しない勇気