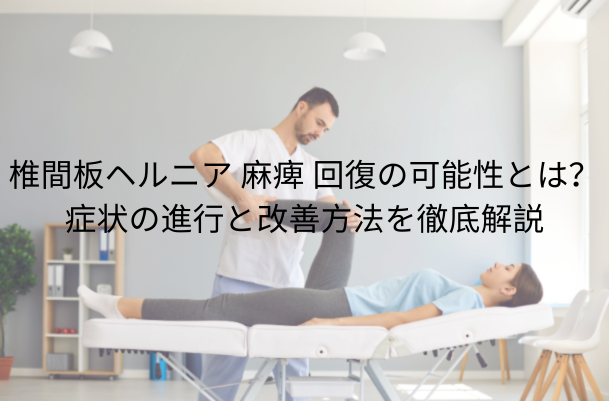

椎間板ヘルニアで麻痺が起こるメカニズムとは?

神経が圧迫されることでなぜ麻痺が起こるのか

「椎間板ヘルニアで麻痺になるって本当にあるの?」と思ったことはありませんか?これは決して珍しい話ではなく、実際に足の感覚が鈍くなったり、動かしづらくなる人もいます。原因としてよく挙げられるのが、椎間板の飛び出しによる神経の圧迫です。

背骨の間にある椎間板は、クッションのように背骨を支えていますが、加齢や姿勢の悪さなどで椎間板が潰れると、中にある髄核が飛び出してしまうことがあります。その飛び出した髄核が近くの神経を刺激・圧迫することで、さまざまな神経症状が現れるとされています。

とくに腰椎部分で起きると、坐骨神経を圧迫しやすく、下半身に影響が出るケースが多いと言われています。例えば、足がしびれたり、歩行に違和感を感じる人もいます。これは神経の伝達がスムーズにいかなくなるため、感覚や筋力に問題が生じるためと考えられています【引用元:https://takeyachi-chiro.com/youtui-hernia/】。

一方で、必ずしも全員が麻痺になるわけではなく、飛び出た髄核の位置や大きさ、神経との接触具合によっても症状の強さは変わるようです。放置してしまうと悪化する可能性もあるため、違和感を覚えた時点で早めに施術の相談をすることが大切とされています。

しびれ・力が入らない・感覚異常などの症状例

椎間板ヘルニアによって神経が圧迫されると、さまざまな症状が出てくることがあります。たとえば、「足の感覚が鈍い」「親指がうまく動かない」「つまずきやすくなった」など、日常生活の中で違和感を覚える方も少なくありません。

代表的な症状としては、次のようなものが挙げられます。

- 足先やふくらはぎのしびれ

- 立ち上がるときや歩行中の力の入りにくさ

- 足の裏の感覚が薄くなるような感覚異常

- 長時間座っていると痛みやしびれが強くなる

- 腰からお尻、太もも、足先にかけての放散痛

特に「しびれ」と「感覚がぼんやりする」という症状は、早期に改善することが難しいケースもあるようです。なぜなら、神経は血管とは異なり、回復に時間がかかる性質があるからだといわれています【引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/lumbar_disc_hernia.html】【引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/low_back_pain.html】。

また、症状の現れ方は人によって異なるため、同じ椎間板ヘルニアでも重症度や感じ方は千差万別です。日常の中で「何かおかしいな」と感じたら、早めのチェックが勧められています。

#椎間板ヘルニア #麻痺のメカニズム #神経圧迫の影響 #しびれや感覚異常 #腰椎と下肢の関係

麻痺が出たときの初期対応と診断の重要性

放置すると回復しづらくなる?

「麻痺って、ちょっと様子見していても大丈夫なのかな?」と思っている方もいるかもしれません。でも、椎間板ヘルニアによる麻痺を放置してしまうと、回復が遅れたり、最悪の場合は後遺症が残る可能性もあると言われています。

特に注意したいのは、「少しだけしびれている」「たまに力が入りにくい」といった軽い異変をそのままにしてしまうケースです。これらの症状も、神経が徐々に圧迫されているサインかもしれません。初期対応が遅れると、神経のダメージが進行しやすくなるという指摘もあります【引用元:https://takeyachi-chiro.com/youtui-hernia/】。

神経は一度損傷すると、筋肉や関節と比べて回復に時間がかかることが多いようです。とくに足の感覚や運動機能に影響が出ている場合は、なるべく早く状態を確認することがすすめられています。

また、「しばらくすれば自然に改善するかも」と思っても、実際には状態が進んでしまっていたという例も少なくありません。少しでも異変を感じたときには、まずは専門家に相談し、正しい方向での対策をとることが大切といえそうです。

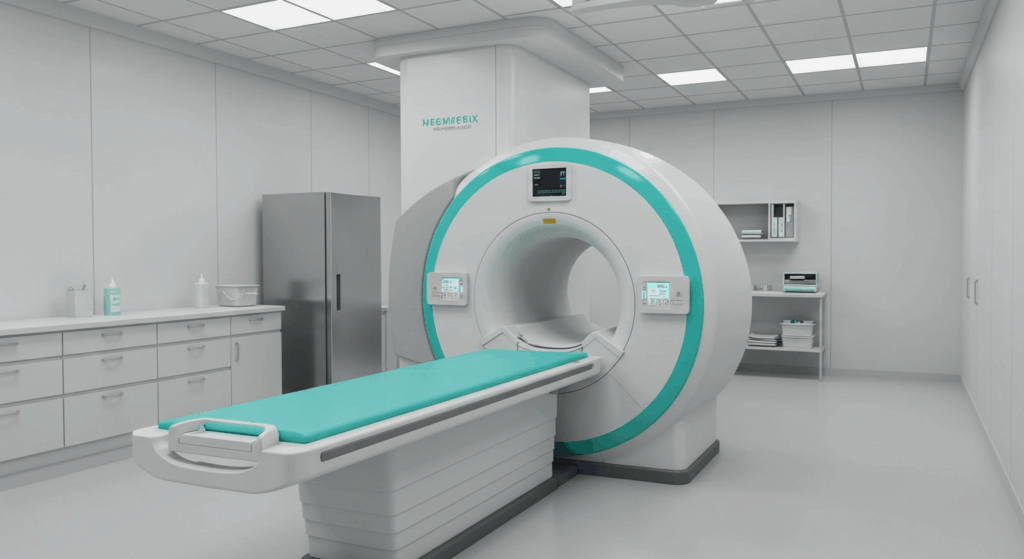

MRIや神経学的検査による正確な診断

では、椎間板ヘルニアによる麻痺を確認するには、どんな検査が行われるのでしょうか?最も信頼性が高いと言われているのがMRI(磁気共鳴画像)検査です。MRIでは、椎間板の状態や飛び出した髄核、神経の圧迫具合などが立体的に把握できるため、触診ではわかりにくい部分まで詳しく確認できるとされています。

さらに、神経学的検査と呼ばれる、感覚・筋力・反射のチェックも大切なポイントです。これにより、どの神経がどれくらい影響を受けているのかが評価されることが多いようです【引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/lumbar_disc_hernia.html】【引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/low_back_pain.html】。

例えば、片足立ちができるかどうか、つま先で歩けるかどうかなどの運動機能のチェック、皮膚に触れてどの範囲まで感覚があるかを調べる触診などが行われます。

MRIと神経学的検査を組み合わせることで、椎間板ヘルニアによる神経の影響を多角的に確認できるため、施術方針も立てやすくなると言われています。検査を受けることで「今の自分の状態を正しく知る」ことができるのは、安心材料の一つにもなりそうですね。

#椎間板ヘルニア麻痺 #神経圧迫と初期対応 #放置によるリスク #MRIと神経学的検査 #回復のための早期チェック

麻痺からの回復は可能?改善にかかる期間と経過

自然回復するケースとしないケース

「椎間板ヘルニアで麻痺が出てしまったら、もう改善しないのでは…?」と不安になる方も多いかもしれません。ですが、麻痺の程度や神経への影響の度合いによっては、自然に回復していくケースもあると言われています。

例えば、椎間板の飛び出しが比較的小さく、神経への圧迫が一時的だった場合には、数週間〜数ヶ月の間に徐々に症状が軽減するという報告も見られます【引用元:https://takeyachi-chiro.com/youtui-hernia/】。その一方で、強い圧迫や長期間続く神経のダメージによって、**麻痺が固定化してしまう場合もある**とされています。

自然回復が期待できるかどうかの見極めには、専門家による触診やMRI検査などで神経の状態を正確に把握することが重要と考えられています。感覚が鈍い・動かしづらいという自覚症状がある場合には、念のため早めの検査がすすめられています。

数週間〜数ヶ月かかるリハビリの流れ

麻痺の症状が現れた場合、すぐに回復するわけではありませんが、適切なリハビリを続けることで改善が見込めるとも言われています。リハビリの内容はその人の状態によって異なりますが、一般的には次のようなステップが多いようです。

- 安静・痛みのコントロール

初期は神経の回復を妨げないように、無理のない姿勢や動作を心がけます。 - 軽めのストレッチや可動域訓練

体の緊張をゆるめ、筋肉の硬直を防ぐ目的で徐々に行います。 - 筋力トレーニング(特に体幹部)

腰や腹部の筋肉を安定させることで、再発の予防にもつながると考えられています。 - 歩行訓練やバランス訓練

下肢の麻痺があった場合には、再びスムーズに歩けるように練習を重ねます。

これらは数週間で終わる方もいれば、数ヶ月以上じっくり取り組む方もいるため、焦らずコツコツ続けることが大切とされます【引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/lumbar_disc_hernia.html】。

手術が必要なケースとその判断基準

リハビリや保存的な施術で改善がみられない場合、手術を検討するケースもあるようです。ただし、すぐに手術というわけではなく、症状の進行度や日常生活への影響などを総合的に判断して決定されると言われています。

手術を選択する基準の一例としては、

- 数ヶ月間リハビリを続けても改善がみられない

- 排尿・排便に異常が出ている

- 両足に明らかな麻痺や脱力がある

- 日常生活に著しく支障が出ている

といった状況が挙げられるようです【引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/low_back_pain.html】。

手術には、飛び出した椎間板の除去や内視鏡を使った低侵襲手術など、さまざまな方法がありますが、いずれも事前の詳しい検査と専門的な相談が必要です。「いきなり手術になるのでは…」と不安に感じるかもしれませんが、まずは状態を見極めたうえで段階的に進めるのが一般的とされています。

#椎間板ヘルニア麻痺回復 #自然回復とその条件 #リハビリの流れ #手術の判断基準 #神経回復の期間

実際の回復事例|どのように改善したか?

保存療法(温熱・牽引・ストレッチ等)で回復した例

「手術はできれば避けたい…」と考える方にとって、保存療法で麻痺が改善した事例は非常に参考になります。実際、温熱療法や牽引、ストレッチなどを取り入れて徐々に回復したケースも報告されています。

ある40代の男性の例では、椎間板ヘルニアによる足のしびれと軽度の麻痺が見られたものの、3ヶ月ほどの保存的な施術と生活改善で症状がやわらいだという報告があります【引用元:https://takeyachi-chiro.com/youtui-hernia/】。

この方は、週に2回の施術に加えて、自宅でのストレッチと腰への負担を減らす姿勢指導を継続。温熱パッドで筋肉を緩めたあとに軽い牽引を行い、腰部の緊張をやわらげていたようです。

保存療法の特徴は、体への負担が少なく、徐々に自然な改善を目指せる点にあるとされています。ただし、全員に効果があるわけではないため、経過を見ながら柔軟に方針を見直すことが勧められています。

手術後に麻痺が改善した体験談

保存療法での改善が難しかった場合、手術によって症状が軽減した例も多く見られます。例えば、50代女性で歩行困難なほどの下肢の麻痺があったケースでは、椎間板の突出部分を除去する手術後に徐々に歩行が可能になったと報告されています【引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/lumbar_disc_hernia.html】。

この方は、術後すぐにリハビリを開始し、1ヶ月後には杖なしで歩けるようになったとのこと。完全に元通りというわけではなくても、日常生活に支障がない程度まで回復するケースは決して少なくないといわれています。

ただし、手術にはリスクも伴うため、痛みの強さや麻痺の度合い、本人の体調などを踏まえた慎重な判断が求められるとされています。

年齢や体質による違いと注意点

実際の回復事例を見ていると、年齢や体質によって回復スピードや方法が異なることに気づかされます。

若い世代では筋力の回復が早く、リハビリにも積極的に取り組めることから、比較的スムーズに改善する傾向があるようです。一方、高齢の方や運動習慣の少ない方は、筋肉の衰えや柔軟性の低下が影響し、リハビリに時間がかかる場合があるとされています【引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/low_back_pain.html】。

また、糖尿病や高血圧といった基礎疾患がある場合、神経の回復が遅れることもあるため、体全体の健康状態を整えることも大切な視点となります。

回復を焦るあまり無理をすると、かえって逆効果になることもあります。自分の体に合った方法で、無理のない範囲で取り組むことが、長い目で見たときの改善につながるといえそうです。

#椎間板ヘルニア体験談 #保存療法の効果 #手術と麻痺回復 #年齢による違い #リハビリの注意点

麻痺を再発させないために大切な生活習慣と予防策

正しい姿勢・日常動作の見直し

「またあのしびれや力の入らない感じが戻ってきたらどうしよう…」という不安は、椎間板ヘルニアを経験した方なら一度は抱えるものかもしれません。そんな再発のリスクを減らすために、まず見直したいのが日々の姿勢と体の使い方です。

たとえば、長時間のデスクワーク中に前かがみの姿勢が続いていると、腰椎への負担が大きくなりやすいといわれています。椅子に深く腰かけて背筋を軽く伸ばし、膝と股関節が直角になるように意識するだけでも、腰への圧力はやわらぐそうです。

また、重い物を持ち上げるときも、腰から曲げるのではなく膝を曲げて体全体で支えるように動作するのが基本とされています【引用元:https://takeyachi-chiro.com/youtui-hernia/】。

普段のクセや習慣はつい見落としがちですが、小さな改善の積み重ねが予防につながると考えられています。

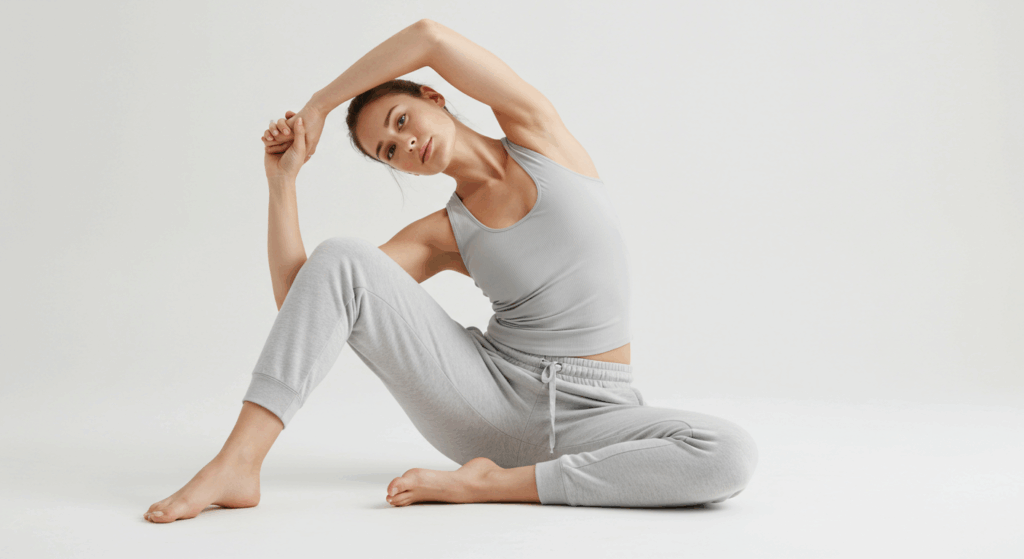

ストレッチや筋トレで腰椎を守る方法

次に意識したいのが、腰まわりの筋力と柔軟性の維持です。筋肉がしっかり働いていれば、背骨や椎間板への負担を分散させやすくなるといわれています。

おすすめされるのは、以下のような運動です。

- ハムストリングスや臀部のストレッチ:骨盤の傾きを安定させやすくなる

- 腹横筋を鍛えるプランクやドローイン:インナーマッスルを強化して腰を支える

- 軽いウォーキングやスロースクワット:無理なく下半身を強化

これらの運動は週に数回、無理のない範囲で継続することが重要とされています。また、運動の前後にはストレッチを取り入れることで、けがの予防にもつながると考えられています【引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/low_back_pain.html】。

「何をすればいいのかわからない」と感じたときは、まずは1つの動きからはじめてみるのもいいかもしれません。

再発を防ぐための通院・メンテナンスの重要性

「痛みが落ち着いたから、もう大丈夫」と思って通院をやめてしまう方も多いですが、その後のメンテナンスが再発予防にはとても大切とされています。

ヘルニアや麻痺の再発には、普段の生活や筋力の低下、姿勢の崩れなどが関係していることもあるため、定期的に体の状態を確認してもらうことで、早期に対応できるといわれています。

整形外科や施術院での定期チェックや簡単なエクササイズ指導を受けることで、自分では気づきにくい変化に気づけることもあるようです【引用元:https://takeyachi-chiro.com/youtui-hernia/】。

「調子がいい今こそ、体を見直すチャンス」と考え、無理のないペースで継続的に体と向き合うことが、将来の安心につながるといえそうです。

#椎間板ヘルニア予防 #正しい姿勢の習慣化 #筋力と柔軟性の強化 #日常動作の見直し #再発予防の通院ケア