理学療法士と整体師の基本的な違いとは?

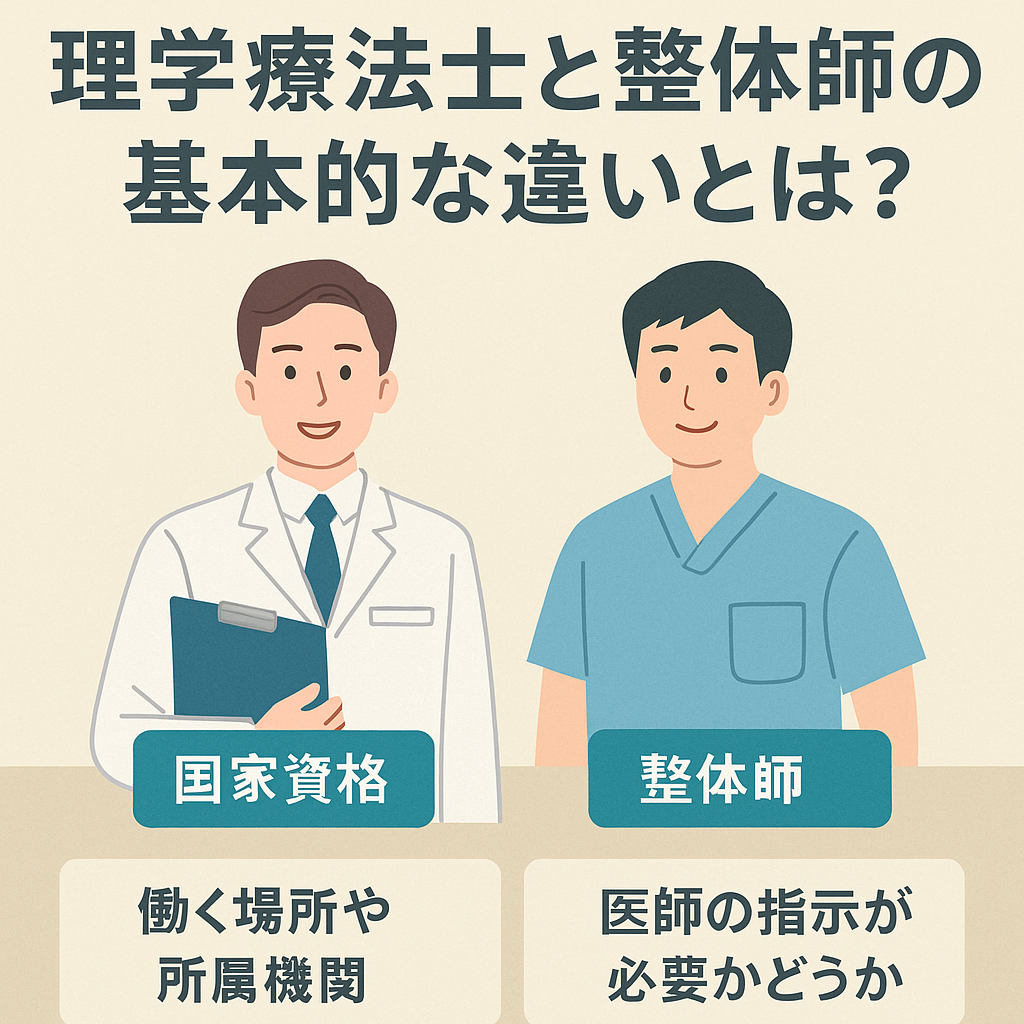

国家資格と民間資格の違い

「理学療法士って国家資格なの?整体師は?」という疑問を持つ人は多いかもしれません。結論から言うと、理学療法士は国家資格、整体師は民間資格です。

理学療法士(PT)は、厚生労働省が認定する「理学療法士国家試験」に合格し、資格を取得する必要があります。医学的根拠に基づいた機能回復やリハビリを行うことが求められており、法律上の位置付けもしっかりしています。

一方、整体師は特定の国家資格は存在せず、養成スクールや研修講座などの民間資格によって活動していることが一般的です。名称の制限もないため、誰でも「整体師」を名乗ることができますが、医療行為は認められていません。

このように、両者は資格の取得方法や法的な裏付けに大きな違いがあるといわれています(引用元:リハサクメディア)。

働く場所や所属機関(病院・クリニック・民間施設など)

理学療法士は、病院・クリニック・リハビリ施設・介護施設など、主に医療・福祉機関に所属しています。医師や看護師、作業療法士などと連携しながら、チームで患者の改善を支援するのが一般的です。

一方、整体師の主な活躍の場は、整体院・リラクゼーションサロン・スポーツジムなどの民間施設です。個人経営の整体院を開業している人も多く、保険適用外の自由診療としてサービスを提供しています。

このように、理学療法士は医療機関、整体師は民間施設という形で働くフィールドに明確な違いがあると説明されています(引用元:リハサクメディア)。

医師の指示が必要かどうかの違い

ここも非常に大きな違いです。理学療法士は、原則として医師の指示のもとでリハビリなどの施術を行います。診断・治療計画は医師が行い、それに沿って理学療法士が身体機能の改善をサポートするという構造です。

対して整体師は、医師の指示を受けずに施術を行います。あくまでリラクゼーションや体のバランス調整といった目的で活動しており、医療行為に該当する施術は法律上行えないとされています。

医師の指示を必要とする理学療法士に対して、整体師はより自由度の高い働き方ができる反面、施術内容に制限もあるという点が特徴です。

#理学療法士との違い #国家資格と民間資格 #医療とリラクゼーションの違い #整体師の働き方 #リハビリと整体の比較

施術内容・対象疾患の違いを比較

リハビリ・機能回復 vs. 疲労回復・バランス調整

理学療法士と整体師の大きな違いのひとつが、「何を目的として施術するか」です。

理学療法士は、病気やケガの後遺症に対するリハビリや体の機能回復を目的とした施術を行う職種です。医師の触診や画像検査をもとに、歩行訓練や筋力トレーニングなど、具体的な運動療法を取り入れながら回復を支援します。

一方、整体師は、疲労回復や筋肉のコリ・ゆがみの調整を目的に施術を行うケースが多いとされています。体全体のバランスを見ながら、関節や筋肉にアプローチし、巡りを整えるような手技が中心です。

どちらも「体の調子を整える」という点では似ていますが、目的の違い=施術のアプローチの違いに直結していると言われています。

引用元:リハサクメディア

対応できる症状の範囲(例:骨折後のケアは?慢性肩こりは?)

理学療法士が対応できる症状は、医学的に評価・処方されたものが中心です。たとえば、骨折後の関節拘縮や、脳梗塞後の半身まひといった重度の障害に対しても、医師の指示のもとで機能回復に向けた支援ができます。

一方、整体師が対応するのは、日常生活における不調や不快感、たとえば「肩こり」「腰の重だるさ」「姿勢のゆがみ」などが中心です。保険適用の対象外であることが多く、慢性的な軽度の不調に向いているといわれています。

骨折後のように医師の触診や検査が必要なケースでは理学療法士、一方でなんとなく体が重い、疲れやすいといった不調には整体師を選ぶ人が多い傾向にあります。

検査の根拠やアプローチ手法の違い

理学療法士の施術は、医師の触診やレントゲン・MRIといった医療的根拠に基づいています。患者一人ひとりの状態に合わせてリハビリ計画を立て、科学的に裏付けされた運動療法や物理療法を用いてアプローチしていきます。

それに対して整体師の手技は、民間療法や経験に基づいた独自の手技を用いるケースが多く、施術内容や方法は店舗や施術者によって大きく異なる場合があります。医学的検査を実施する権限はないため、あくまで不調改善やリラクゼーションを目的とした非医療的なアプローチになります。

根拠や施術方法の背景には、国家資格と民間資格の違いが強く関係していると言われています。

#理学療法士の施術内容 #整体師の手技と目的 #対象となる症状の違い #リハビリと疲労回復の違い #科学的根拠と民間手技の比較

保険適用と費用の違いは?

理学療法士が関与する保険診療の仕組み

理学療法士が関わる施術は、基本的に医師の指示を受けた上で行われる保険診療です。つまり、病院や整形外科でリハビリが必要とされた際に、健康保険を使って施術を受けることができます。

たとえば、骨折や脳梗塞の後遺症など、医療上必要とされるリハビリは保険の対象となり、窓口負担は原則3割以内(年齢や所得により異なる)に抑えられています。

施術回数や内容についても、医師の診断と連携して計画的に進められるため、一定のルールに則った施術体系が確立されています。

このような制度のもと、理学療法士による施術は医療機関での一環として、保険診療の中に組み込まれていると言われています。

引用元:リハサクメディア

整体師は基本的に自費施術(例外や補助制度があるか)

整体師の施術は、原則として健康保険の適用外となります。理由は、整体師の施術が医療行為として法的に位置づけられていないためです。よって、施術費用は全額自己負担となるのが一般的です。

ただし、自治体によっては高齢者向けや子育て支援などの一環として、「柔道整復師の施術助成券」「リラクゼーション補助」といった形で一部費用が補助される制度があることもあります。これは対象条件や提供施設が限られているため、事前に確認が必要です。

また、交通事故や労災などのケースで、「接骨院や整骨院」として届け出を出している施設に限り、柔道整復の範囲内であれば保険適用になる場合もあるとされています。ただし、これはあくまで整体とは異なる枠組みです。

費用感の相場比較と通いやすさ

費用面を比べてみると、理学療法士によるリハビリは保険が適用されるため、1回あたり数百円〜1,000円前後で収まることが多いようです。医療機関への通院となるため、交通の便や受付時間などの制約はありますが、長期的な通院もしやすいと言われています。

一方、整体師による施術は完全自費のため、1回あたりの料金は3,000円〜8,000円程度が相場です。自由診療なので時間設定やメニューが柔軟な反面、頻繁に通うとなると費用負担は無視できません。

自分の目的や予算に合わせて、どこに通うか・どんなサポートを受けたいかを整理しておくことが、賢い選択につながると考えられています。

#理学療法士は保険適用 #整体師は自費施術が基本 #医療機関と民間施設の違い #費用相場の比較 #通いやすさと制度の違い

利用者・患者にとっての選び方のポイント

目的に合った選択が大切(例:検査?リラックス?)

「整体と理学療法士って、どっちに行けばいいの?」

実はこの質問、とても多いです。

結論から言えば、体の不調に対して「何を求めるか」で選び方が変わると考えられています。

たとえば、「骨折後のリハビリ」「脳卒中後の回復サポート」といった医療的なケアが必要な場合は、医師の指示に基づいて理学療法士が施術を行うケースが一般的です。

一方、「肩が凝ってつらい」「全体的に疲れている」「姿勢が気になる」といった日常的な疲労や体のバランス調整を目的にするなら、整体師による施術が合っているとされています。

目的がリハビリなのか、リラクゼーションなのかをはっきりさせることで、自分に合った選択がしやすくなると言われています。

引用元:リハサクメディア

通う前に確認すべきポイント(資格保有・口コミ・症例など)

どちらを選ぶにしても、施術を受ける前に事前確認すべきポイントはいくつかあります。

まず、理学療法士は国家資格のため、基本的に病院や医療施設に所属しています。ただし、近年は自費で提供する自由診療型のサービスも一部見られるようになってきました。

整体師は民間資格のため、資格の種類や施術歴、どんな人に施術してきたか(症例)が施設によって異なります。そのため、公式サイトや口コミ・レビューをチェックし、「信頼できそうかどうか」を見極めておくのがポイントです。

また、「継続して通える距離か」「予約のとりやすさ」「相談しやすさ」なども選ぶ判断材料になります。

実際のケース別おすすめ(例:骨折後のケア→理学療法士/肩こり→整体師など)

以下は、目的別に選ばれているケースの一例です。

- 骨折後の可動域改善、歩行訓練などを希望する場合 → 理学療法士

- 脳卒中後の麻痺回復トレーニング → 理学療法士

- 長時間デスクワークによる肩こりや腰のだるさ → 整体師

- なんとなく体が重い・疲れが抜けない → 整体師

このように、医療の延長線にあるケアは理学療法士、不調を軽減したい・整えたいという目的なら整体師が選ばれる傾向があるといわれています。

ただし、医師による触診や検査が必要なケースでは、自己判断せず医療機関に相談することが大切です。

#目的別の施術選び #理学療法士と整体師の見分け方 #症状に合った専門選択 #口コミと資格の確認 #自分に合う通いやすさをチェック

将来性とキャリアの違い(就職・独立・収入など)

理学療法士のキャリアと年収の目安

理学療法士は国家資格を持つ専門職で、病院や介護施設など安定した勤務先が多いことが特徴です。医療現場やリハビリ施設の需要は高く、特に高齢化が進む日本では、介護予防や在宅リハビリの分野でも活躍の場が広がっていると言われています。

キャリアのステップとしては、一般病院勤務 → リハビリ専門施設 → 訪問リハや管理職・教育職への移行などが考えられます。

年収は地域や勤務先によって異なりますが、平均で年収350万〜450万円程度とされることが多いです。キャリアを積むことで収入アップの可能性もありますが、爆発的な昇給は限定的といった声もあります。

引用元:リハサクメディア

整体師の働き方・開業リスクと可能性

整体師は民間資格であるため、就職先が固定されていないぶん、働き方の自由度が高いのが魅力です。

整体院やリラクゼーションサロン、フィットネスクラブなどに勤務するほか、経験を積んでから自分の店舗を開業する人も多い傾向にあります。

収入面では、自費施術がメインであるため、集客力や地域の競合状況によって収益の差が大きくなることもあります。年収は300万〜500万円の範囲で幅があり、独立開業後は売上次第で大きく増減すると言われています。

開業には設備費や広告費がかかるため、初期投資のリスクと集客戦略の重要性を理解しておくことが必要です。

どちらが向いている?将来設計で考える視点

「理学療法士と整体師、自分に向いているのはどっちだろう?」

そう感じたら、どんな働き方をしたいか、どんなライフスタイルを目指しているかという将来設計から考えるとヒントが見えてきます。

- 安定志向で医療現場に携わりたい → 理学療法士

- 自由な働き方や独立志向がある → 整体師

また、理学療法士は医療チームの一員としての協調性が求められる一方、整体師は施術・経営・接客まで自分で行う自己完結型の働き方です。どちらにも魅力があるため、自分が将来どのような形で人の健康をサポートしたいのかをイメージして選ぶことが大切とされています。

#理学療法士の年収目安 #整体師の開業リスク #医療職の安定性 #自由な働き方とキャリア設計 #資格と将来性の違い