瘢痕組織のしこりがなかなか治らない、痛みがある…それは何かのサインかもしれません。この記事では、瘢痕組織のしこりができる原因やセルフチェック法、治療方法、放置リスクまで専門的にわかりやすく解説します。

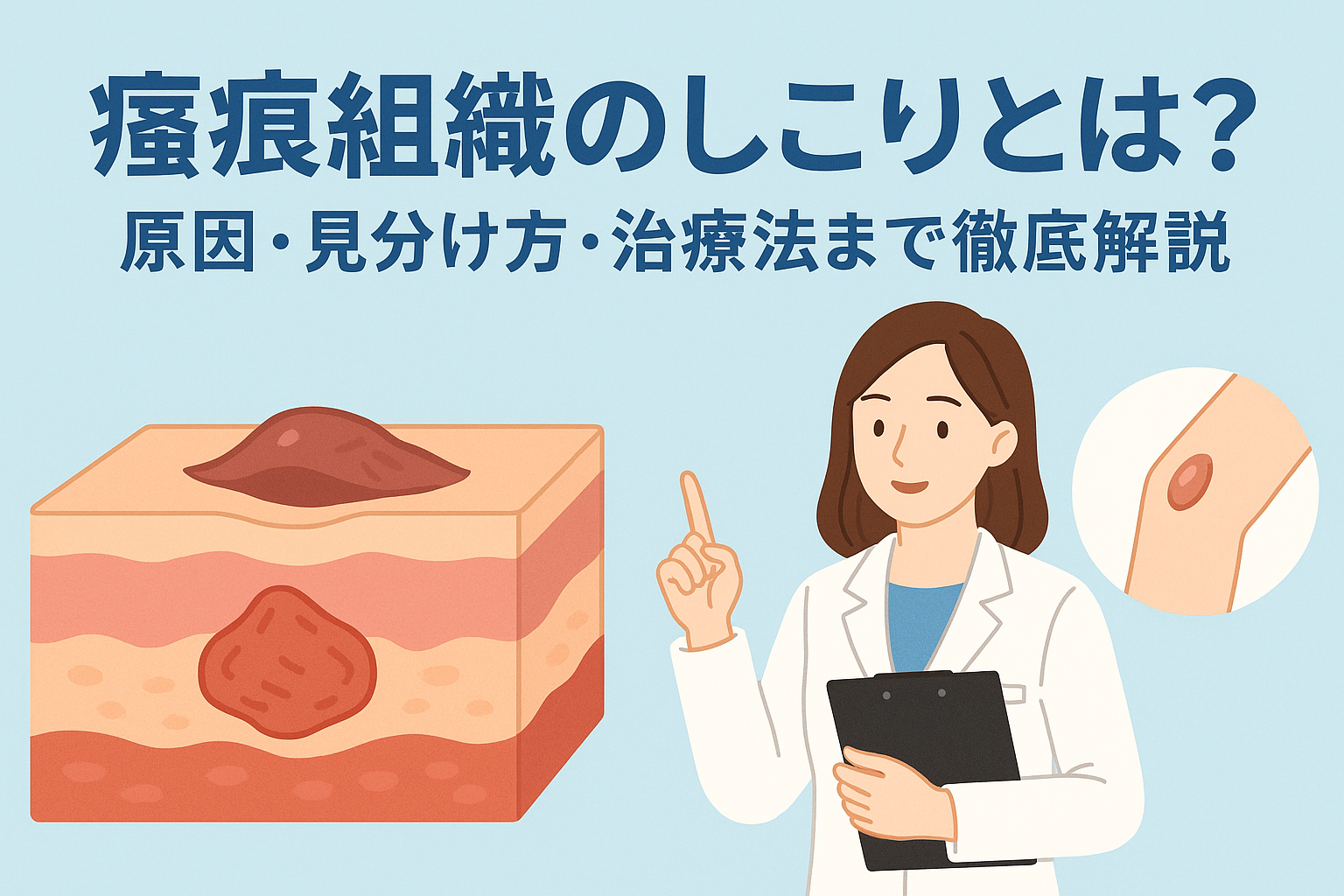

瘢痕組織のしこりとは?|基本的な知識と仕組み

傷が治ったあとに皮膚の下にできる“しこり”。それが「瘢痕組織(はんこんそしき)」と呼ばれるものだと聞いて、不安になった方もいるかもしれません。これは体が傷を修復する過程でできる「コラーゲン繊維のかたまり」で、医学的には異常ではないとされることもあります(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5536/)。

でも、「通常の傷跡」とは何が違うのでしょう?また、なぜ“しこり”のように硬くなる人と、そうでない人がいるのでしょうか。ここでは、そんな素朴な疑問をやさしく解きほぐしていきます。

瘢痕組織と通常の傷跡の違い

まず、「傷跡」と「瘢痕組織」はどう違うのでしょうか。

簡単にいうと、傷跡は見た目に残る表層的な線や色素の変化。一方、瘢痕組織は皮膚の下、もっと深い層にコラーゲンが密集してできた“かたまり”のような状態を指します。表面上は治っているように見えても、中では硬くて動きづらい組織ができている場合もあるようです。

とくに、術後や打撲などで皮膚の深層までダメージが加わったときには、このような組織が残りやすいといわれています。

なぜ「しこり」のように硬くなるのか?

傷が治るとき、体は“修復モード”に入ります。その過程で活発にコラーゲンを生み出し、傷をふさごうとします。このとき、何らかの理由で「過剰に」修復が進んでしまうと、線維が密に絡み合い“しこり”のような塊になってしまうのだそうです。

とくに、繰り返し動かす部位や、刺激を受けやすい場所では、このような現象が起こりやすいといわれています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5536/)。

たとえば、傷口に強い摩擦が加わったり、無理なストレッチをしたりすると、「治ったはずなのにまた痛む」と感じるのは、このしこりが原因になっている場合もあるようです。

よくできやすい部位(術後・怪我・ニキビ跡など)

瘢痕組織によるしこりは、どこにでもできる可能性がありますが、特に以下のような部位にできやすいと言われています。

- 手術跡(腹部・胸部・関節部位)

術後の縫合ラインに沿って、皮膚の下が硬くなることがあります。 - 怪我をしやすい部位(肘・膝・肩)

スポーツや転倒などで打撲・裂傷が多い箇所は、深部まで損傷が残りやすく、瘢痕化しやすい傾向があります。 - ニキビ跡(顔・背中)

炎症が深くまで進んだニキビの場合、しこり状の痕が残ることがあります。特に背中は自分で気づきにくく、悪化しやすい部位とされています。 - 注射・点滴の跡(腕)

繰り返し同じ箇所に針を刺すと、硬くなってしこりのようになることがあります。

一見、気にならない程度の“しこり”でも、動きの制限や痛みにつながることもあるため、長期間続く場合は医療機関などで相談するのが安心です。

#瘢痕組織とは

#しこりの原因

#術後のしこり

#ニキビ跡の硬さ

#皮膚の再生と瘢痕化

瘢痕組織のしこりができる原因

瘢痕組織がしこりのように感じられる理由には、さまざまな背景があると考えられています。とくに手術やケガなどの物理的な刺激に加え、体の炎症反応や、生活習慣による摩擦など、日常の中にも要因が潜んでいると言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5536/)。

ここでは代表的な原因について整理してみましょう。

手術・外傷・注射痕などの物理的刺激

瘢痕組織のしこりが生じるきっかけとして最も多いのが、体への「物理的な刺激」です。たとえば、手術でメスを入れた箇所や縫合部、打撲による深い損傷、さらには注射や点滴の跡などが挙げられます。

こうした部位では皮膚の深層が傷ついており、体は修復のためにコラーゲンなどの繊維を多く生成します。ただし、これが過剰になると「しこり」のように硬くなることがあると言われています。

また、関節や筋肉の多い場所は動きも多いため、繰り返し刺激が加わりやすく、組織の再生がスムーズにいかないケースもあるようです。

炎症や自己免疫の関与(例:ケロイド・肥厚性瘢痕)

しこり状の瘢痕が残る原因のひとつに、「炎症」や「自己免疫反応」が関わっているとされることもあります。具体的には、「ケロイド」や「肥厚性瘢痕(ひこうせいはんこん)」と呼ばれる症状です。

これらは傷が治る過程で炎症が長引いたり、体が異常に修復を頑張りすぎたりすることで、結果的にコラーゲンが過剰に蓄積してしまうのだそうです。

このようなケースでは、一般的な傷跡とは異なり、赤く盛り上がって痛みやかゆみを伴うこともあると報告されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5536/)。

慢性化を招く生活習慣や摩擦の影響

あまり意識されにくいのが、「日常生活のなかの摩擦や圧迫による影響」です。たとえば、きつめの衣類やリュックのベルトが特定の部位に繰り返し当たっている場合など、その摩擦がしこりの悪化につながる可能性もあると言われています。

また、肌が乾燥していたり、保湿が不十分だったりする場合には、再生過程がスムーズに進まないこともあるようです。意外に思われるかもしれませんが、こうした「肌環境」も瘢痕組織に影響する可能性があると指摘されています。

さらに、睡眠不足や栄養バランスの乱れなど、回復力を下げる要因があると、瘢痕が長引くケースもあるとのことです。

#瘢痕組織の原因

#手術後のしこり

#ケロイドとの違い

#摩擦と皮膚ダメージ

#しこりを悪化させる習慣

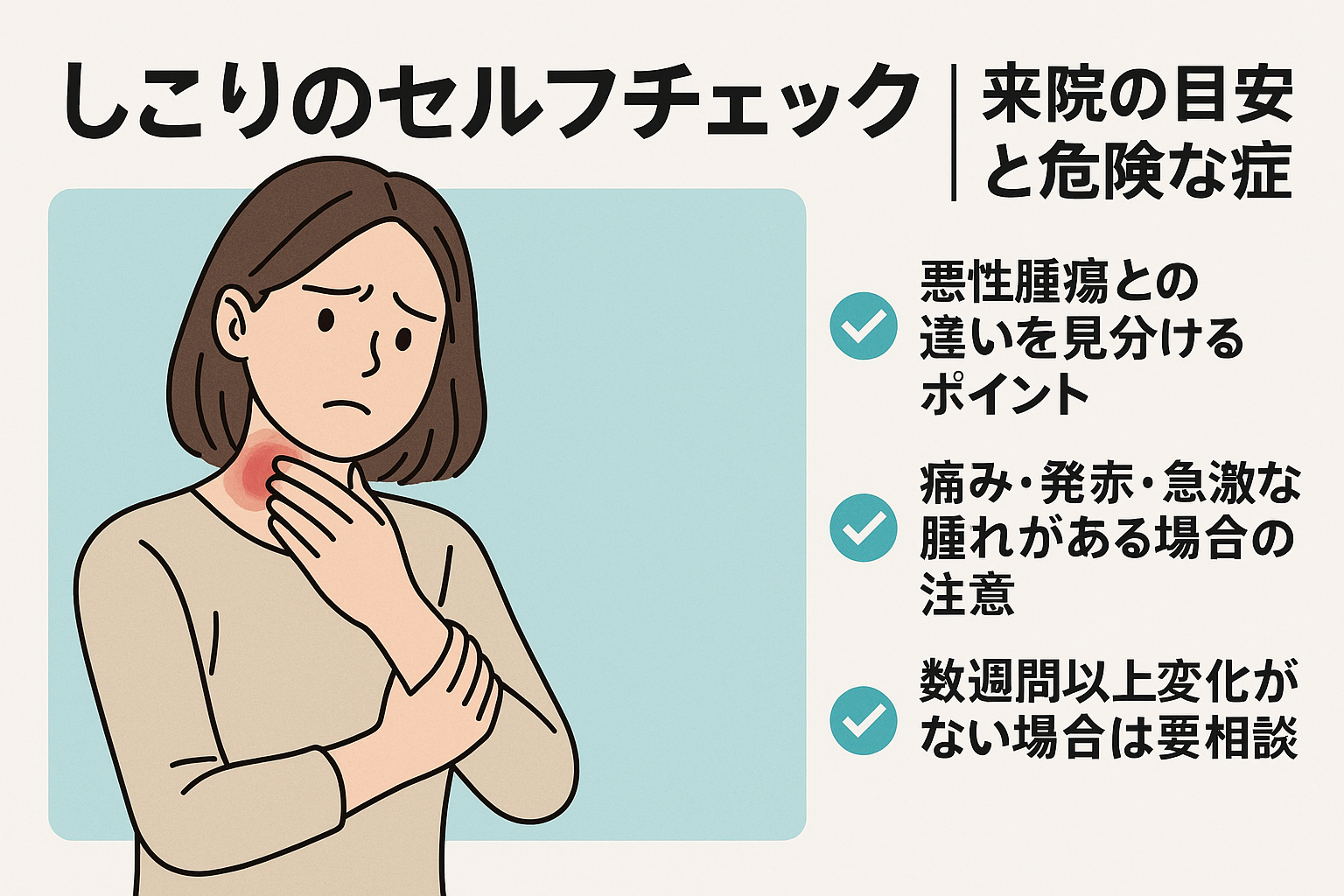

しこりのセルフチェック|来院の目安と危険な症状

皮膚の下にできたしこりが「なんとなく気になるけど、病院に行くほどでもないかも…」と思ったことはありませんか?

とはいえ、中には注意が必要なしこりもあるとされており、セルフチェックのポイントを知っておくことが安心につながると言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5536/)。

ここでは、悪性腫瘍との違いや、来院の目安になる症状についてまとめていきます。

悪性腫瘍との違いを見分けるポイント

「しこり=がん」というイメージが先行しがちですが、すべてのしこりが悪性とは限らないようです。実際には、良性の脂肪腫や瘢痕組織の硬結など、自然にできるしこりも多く報告されています。

悪性腫瘍との見分けの一例として、以下の点が参考になるといわれています。

- しこりの形がいびつで境目がはっきりしない

- 表面が硬く、皮膚や筋肉と癒着して動かない

- 成長スピードが比較的速い

とはいえ、素人判断では判別が難しい場合も多いため、複数の要素が当てはまるようであれば一度医療機関に相談するのが望ましいとされています。

痛み・発赤・急激な腫れがある場合の注意

「触ると痛い」「赤く腫れてきた」「熱をもっている」といった症状があるしこりは、感染や炎症反応が関わっている可能性があるとも言われています。

特に、もともとあったしこりに急激な変化が見られたときや、日常生活に支障をきたすような痛みが出てきた場合は注意が必要です。無理にマッサージをしたり、放置したりすることで悪化することもあると指摘されています。

こういった変化が見られたときは、早めに整形外科や皮膚科などの専門機関で相談することが安心につながると考えられています。

数週間以上変化がない場合は要相談

痛みや赤みがないしこりでも、「何週間も変化がない」「大きさが少しずつ増している」と感じたら、注意が必要かもしれません。

特に、サイズが直径1cmを超えるものや、半年以上経過しても変化しないしこりは、念のため専門家の判断を仰いだほうが良いという見解もあります。

また、しこりが複数できている、左右非対称に広がっているといったケースも、体の内側の状態が影響していることがあると言われているため、気になる症状があれば早めのチェックが安心材料になるかもしれません。

#しこりセルフチェック

#瘢痕と腫瘍の違い

#痛みを伴うしこり

#悪性の可能性と目安

#長期間変化がない硬結

瘢痕組織のしこりの検査と対処法

「しこりがなかなか引かない」「見た目も気になるし、触ると違和感がある」——そんなときに、どのような対処が考えられるのでしょうか。

瘢痕組織が原因とされるしこりの場合、医療機関での検査に加え、薬や物理的アプローチなど複数の選択肢があると言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5536/)。

ここでは、実際に検査で用いられる医療機関や、一般的に選ばれやすいケア方法について整理していきます。

皮膚科・形成外科・整形外科での検査の選択肢

まず「どこに相談すればいいの?」と迷った場合、皮膚の表面に近いしこりであれば皮膚科、手術後や外傷のあとのしこりは形成外科や整形外科が相談先として候補に挙がるとされています。

これらの医療機関では、しこりの硬さ・大きさ・可動性などを確認する触診が基本となり、必要に応じて超音波やMRIといった画像検査が行われることもあるようです。

検査の内容や治療方針はしこりの原因や状態によって異なるため、不安があれば複数の科を併用して相談するケースも少なくないようです。

薬物療法(ステロイド・軟膏など)と注射治療

瘢痕によるしこりが目立つ場合、ステロイド外用薬や軟膏によるアプローチが行われることもあるようです。これらは、皮膚の炎症を抑えたり、線維の硬さをやわらげることを目的として処方されることが多いと言われています。

また、ケロイドや肥厚性瘢痕のように盛り上がったしこりに対しては、ステロイドを直接注射する方法も選択されることがあるようです(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5536/)。

ただし、これらの薬物療法は個人差が大きいため、医師の判断のもとで行うことが重要とされています。

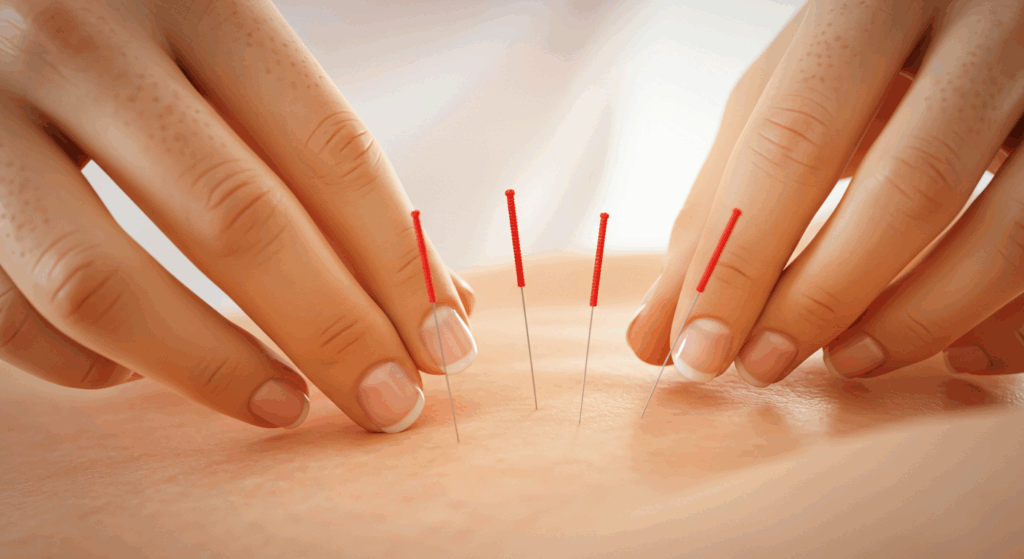

鍼灸・マッサージ・温熱療法など補完的ケア

医療機関での検査に加え、鍼灸やマッサージ、温熱療法といった補完的な施術がしこりの改善をサポートすることもあると言われています。

とくに、血流を促進し、硬くなった組織の柔軟性を高めることで、痛みやつっぱり感の緩和を目的に施術が行われることもあるようです。

ただし、強い圧や刺激を加えることが逆効果になるケースもあるため、施術者に状態を伝えたうえで無理のない範囲で進めることが大切です。

また、こうしたケアはあくまで補助的な手段であり、症状が改善しない場合は再度医療機関に相談することが推奨されています。

#瘢痕の検査方法

#皮膚科と形成外科の違い

#ステロイド注射の効果

#温熱療法と瘢痕

#しこり対処の選択肢

再発予防と日常生活での注意点

瘢痕組織によるしこりは、一度できると気になり続けるものです。しかも、「やっと良くなってきたと思ったのに、また硬くなってきた気がする…」という声も少なくないようです。

実際、日常生活のちょっとした習慣やクセが、再発や慢性化に影響を与える可能性があるとも言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5536/)。

そこで今回は、再発を防ぐために意識したい生活上の注意点を3つに分けて紹介します。

同じ部位への負担・摩擦を避ける

まず見直したいのが「摩擦」や「圧迫」が起こりやすい状況です。たとえば、リュックのベルトがいつも同じ肩に食い込んでいたり、タイトな衣類がしこり部分に直接当たっていたりすると、皮膚の深部が刺激され、再び組織が硬くなることがあるとされています。

特に関節周りや筋肉がよく動く箇所では、繰り返しの負担が瘢痕組織の再形成に影響する可能性があるといわれているため、日常の姿勢や衣類選びを少し工夫するだけでも、予防につながることがあるようです。

肌の保湿・紫外線対策の重要性

肌が乾燥すると、外部からの刺激を受けやすくなるだけでなく、ターンオーバーが乱れやすくなるといわれています。とくに、しこりがあった部位の皮膚はデリケートになっていることが多いため、保湿クリームなどを使ったケアが大切と考えられています。

また、紫外線によって色素沈着や組織の硬化が進行することもあるため、日焼け止めや衣類での遮光を心がけることが、しこりの悪化を防ぐ一因になるとも報告されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5536/)。

早めのケアが慢性化予防のカギ

しこりが小さいうちや、違和感を感じた段階でのケアが、慢性化を防ぐポイントになることが多いとされています。

たとえば、「また硬くなってきたな」と思った時点で、温めたり軽くマッサージをすることで、血流を促し再生をサポートできる可能性があるとも言われています。

ただし、強い圧迫や刺激を加えると逆効果になることもあるため、あくまで“やさしいケア”を意識することが重要です。

そして、少しでも不安な症状があるときには、早めに医療機関に相談することで、悪化を防げる可能性もあります。

#瘢痕再発予防

#摩擦としこり対策

#保湿と紫外線ケア

#肌の再生サポート

#早期ケアの重要性