眼精疲労の症状とは?|目の奥の重だるさや頭痛を引き起こす原因

単なる「疲れ目」との違いを知っていますか?

「最近、目がずーんと重い感じがする…」「夕方になると頭がぼんやりしてきて、首や肩もつらい」

こうした感覚、もしかすると“眼精疲労”かもしれません。

パソコンやスマホを長時間見続けていると、一時的に目が疲れることはよくありますが、それが翌日以降も続いたり、頭痛や吐き気を伴うようになると、「眼精疲労」と言われる状態に進行している可能性があるとされています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/eye-strain/)。

眼精疲労は、ただ目が疲れるだけではありません。

● 目の奥がズキズキするような痛み

● まぶたが重く開けづらい

● ピントが合いづらく、文字がかすむ

● 首や肩のこり、片頭痛を感じる

といった全身症状をともなうことがあるのが特徴です。

原因は一つではありません。

目の酷使による筋肉の緊張、血行不良、自律神経の乱れ、さらにはメガネやコンタクトの度が合っていないなど、日常生活の小さなストレスが積み重なって引き起こされると考えられています。

また、心のストレスとも無関係ではありません。

長時間の緊張状態や、休憩を取らずに仕事を続けることで、交感神経が優位になりすぎ、結果的に目のまわりの筋肉や神経に負担がかかるとも言われています。

こうした複合的な要因から、眼精疲労は「ただ目薬をさしてもなかなか改善しない」ことが少なくありません。根本的なケアには、生活習慣の見直しや全身の調整が必要だとする意見もあります(引用元:https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/)。

無理を重ねず、「なんだか変だな」と感じたら、早めに目と体を休ませてあげることが第一歩かもしれません。

#眼精疲労の症状

#目の奥が重い

#スマホ疲れに注意

#頭痛と首こりの関係

#自律神経と目の不調

鍼灸が眼精疲労に用いられる理由とは?東洋医学の視点から解説

「目の疲れ」に“全身アプローチ”する考え方

「目の周りが重い…」「首や肩までつらくなってきた」

こういった眼精疲労の不調に対して、最近は鍼灸を取り入れる方が増えています。

東洋医学の視点では、目の疲れ=局所的な問題ではなく、「体全体のバランスが崩れて現れるサイン」ととらえる考え方があるようです(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/eye-strain/)。

たとえば、東洋医学では「肝は目に開竅する(かんは め に かいきょう する)」という概念があり、肝(肝臓)が血液やエネルギーをコントロールすることで目の働きを支えているとされています。そのため、鍼灸では目の周囲だけでなく、肝・腎・脾などの内臓機能や自律神経の働きを整える施術が行われることもあると言われています。

また、眼精疲労の大きな原因である首・肩・背中のこりや緊張に対しても、関連する経絡(気の流れ)を意識した施術が行われます。目の周りのツボだけでなく、手や足、腰まわりに鍼を打つことがあるのはそのためです。

西洋医学では筋肉の緊張や血流不足という視点が重視されますが、東洋医学では**「気・血・水(き・けつ・すい)」の流れを整えることで、自然と症状が和らいでいく**と考えられています。これは「症状に対処する」のではなく、「原因を遠くからゆるやかに整えていく」ようなイメージに近いかもしれません。

こうした背景から、慢性的な目の疲れに悩む方の中には、「目薬よりも体全体を見直したくて鍼灸を選んだ」といった声も少なくないようです。ただし、効果の感じ方には個人差があるため、継続して通院できるかどうかや、施術者との相性も大切な要素とされています。

#眼精疲労と鍼灸

#東洋医学の視点

#ツボ刺激と自律神経

#体の内側から整える

#肝と目の関係

眼精疲労に効果があるとされる代表的なツボと施術内容

鍼灸でよく使われる“目のまわり”や“体の遠隔部位”のツボたち

「目が疲れているのに、なんで手や足に鍼を刺すの?」と驚かれる方もいらっしゃいます。でも実は、東洋医学の考え方では、体の一部と他の部位がつながっているとされ、遠く離れた場所のツボにも刺激を加えることで全体的なバランスを整えるとされています。

眼精疲労のケアに使われるツボは、大きく分けて「目の周囲」と「全身の調整」に関わるものの2種類があります。

代表的なツボ①【攅竹(さんちく)・晴明(せいめい)・太陽(たいよう)】

まず目の周辺では、「攅竹(眉頭のくぼみ)」「晴明(目頭のやや内側)」「太陽(こめかみの少し後ろ)」などが有名です。

これらのツボは、目の筋肉の緊張をやわらげたり、血流を促したりする目的で刺激されることが多いとされています。

とくにパソコン作業やスマホの見すぎで目を酷使した場合は、こういったツボをやさしく刺激することでリラックス感を得られたという声もあるようです(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/eye-strain/)。

代表的なツボ②【合谷(ごうこく)・風池(ふうち)・肩井(けんせい)】

一方、首や肩のこり・頭の重さをともなう眼精疲労には、「合谷(手の親指と人差し指のあいだ)」「風池(うなじの両側)」「肩井(肩の中央やや後ろ寄り)」などのツボも用いられることがあります。

これらは目の疲れの“原因”となる緊張や循環不良をほぐす目的で施術に使われることが多く、実際に施術後に「頭がすっきりした」と感じた方もいるとされています。

実際の施術内容と注意点

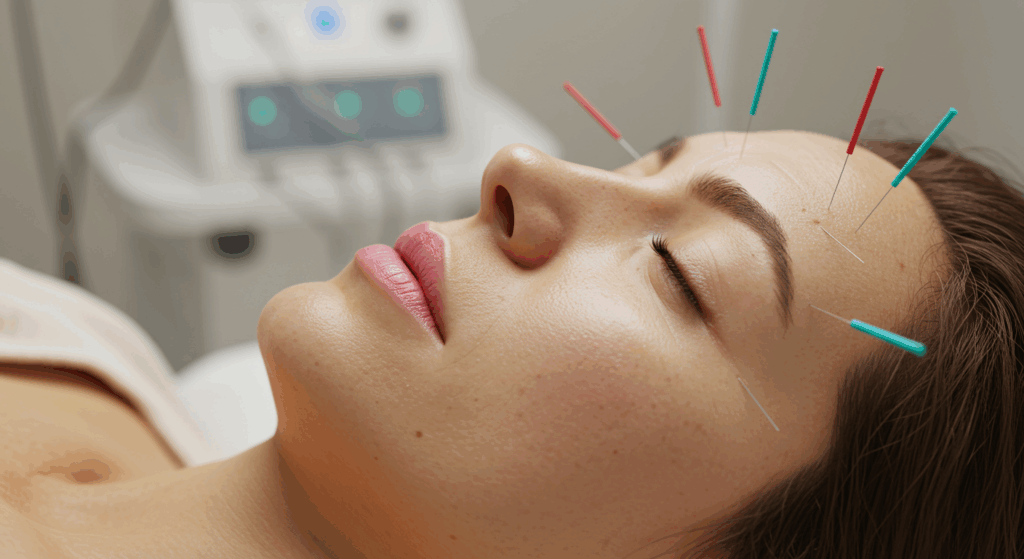

施術は、目の周囲に細い鍼をやさしく刺す方法や、遠隔のツボにお灸を据える方法などがあり、症状の状態や体質に応じて施術者が選択します。

1回あたりの時間は30〜60分ほどで、初回はカウンセリングを含めて長めに設定されている場合もあります。

ただし、効果の感じ方には個人差があり、即効性がある場合もあれば、何回かの通院を経て実感できる方もいるようです。施術の際は、国家資格を持つ施術者のもとで行うことが安心につながると言われています。

アイキャッチ画像(16:9)

目のまわりのツボを示したイラスト+施術中のイメージを重ね、視覚的に“鍼灸×眼精疲労”を伝える構図で制作しました。

#眼精疲労ツボ

#鍼灸施術の流れ

#攅竹と晴明の位置

#全身のツボで目をケア

#東洋医学で目の疲れ対策

施術を受けた人の体感・体験談|どのくらいで効果を感じた?

個人差はあるけれど、「ふっと楽になった」という声も

「鍼灸って、実際どのくらいで効果を感じるの?」

はじめて受ける人にとって、やっぱり一番気になるのが“変化のタイミング”ですよね。

眼精疲労に対する鍼灸施術を受けた人の声を集めてみると、「施術中にすでに目がスーッと軽くなった感じがした」と話す方もいれば、「2〜3回目でじわじわ変化を感じた」という方もいます。

年代・職業別の感じ方もさまざま

たとえば、20代の営業職男性では「毎日のスマホ使用で目が常にだるく感じていたけど、鍼灸を受けた翌日は目のピントが合いやすかった気がする」との声がありました。一方で、40代のデスクワーカー女性は「4〜5回通った頃から、仕事後の頭痛が出なくなった」と話しています。

こうした体験談を見ると、即効性を感じる人もいれば、徐々に変化を積み重ねていくタイプも多いことがわかります。

また、「鍼を受けると眠くなるけど、そのあと頭がスッキリする」といった“リラックス効果”を重視する声もあり、単に症状の緩和だけでなく心身全体のバランスが整っていく感覚が支持されているようです。

通院頻度や施術との相性もポイントに

効果の実感には鍼灸との“相性”や生活スタイル、ストレスの強さも関係していると考えられています。そのため、1回で変化がわからなかったとしても、数回試してみてから判断する人が多いようです。

なお、通院のペースとしては「週1回を数回続けて、落ち着いたら月1回」という流れが比較的多く見られます。

いずれにしても、施術者との相性や通いやすさも効果に影響すると言われているため、自分に合う院を見つけることが長続きのコツかもしれません。

#鍼灸体験談

#眼精疲労の変化

#施術後の感覚

#目がスッキリする鍼

#通院頻度の目安

鍼灸院を選ぶときのポイントと注意点|国家資格・衛生・継続性を重視

「通ってよかった」と思える院に出会うために

鍼灸に興味があっても、「どこに行けばいいかわからない」「自分に合うか不安」という声は多く聞かれます。

とくに眼精疲労のように継続的なケアが求められる不調の場合は、信頼できる鍼灸院選びがとても大切になってきます。

ここでは、鍼灸院を選ぶ際に押さえておきたいポイントと、注意したい点について整理してみました。

国家資格「はり師」「きゅう師」の有無は確認必須

まず最初に見ておきたいのは、施術者が国家資格(はり師・きゅう師)を保有しているかどうかです。

この資格があれば、専門的な知識と技術をもとにした施術が期待できるとされています。逆に、民間資格のみで運営されているサロンなども存在するため、安心して通うには資格の確認が一つの目安になるでしょう(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/eye-strain/)。

院の公式サイトや、店舗内の掲示をチェックしてみると、取得者名と登録番号が明記されていることもあります。

衛生管理や空間の雰囲気も意外と大事

鍼灸は体に直接刺激を与える施術なので、衛生面の管理も見逃せません。

使い捨ての鍼を使用しているかどうか、ベッドやタオルは清潔に保たれているか、空間の換気が行き届いているか…といった点も、安心感を左右する要素になります。

また、空間の雰囲気やスタッフの対応も、継続的に通う上では重要です。「なんとなく緊張する」「話しかけづらい」と感じてしまうと、それだけで通院のハードルが上がってしまうこともあります。

価格や通いやすさもチェックしておこう

施術料金や通院の頻度も事前に確認しておくと安心です。

初回はカウンセリング料がかかる場合もありますし、継続する場合は「回数券」や「月額制」のような制度があるかもチェックポイントになります。

さらに、予約の取りやすさや営業時間・アクセスの便利さも、意外と続けるかどうかに関係してくるポイント。

「仕事帰りに寄れるか」「土日も開いているか」など、自分の生活リズムに合うかどうかも意識して選ぶとよいでしょう。

#鍼灸院選びのコツ

#国家資格の確認

#清潔な施術環境

#継続しやすい通院先

#安心して通える鍼灸院