置き針とは?|パッチ鍼・円皮鍼との違いと特徴

置き針(円皮鍼・パッチ鍼)の基本的な仕組み

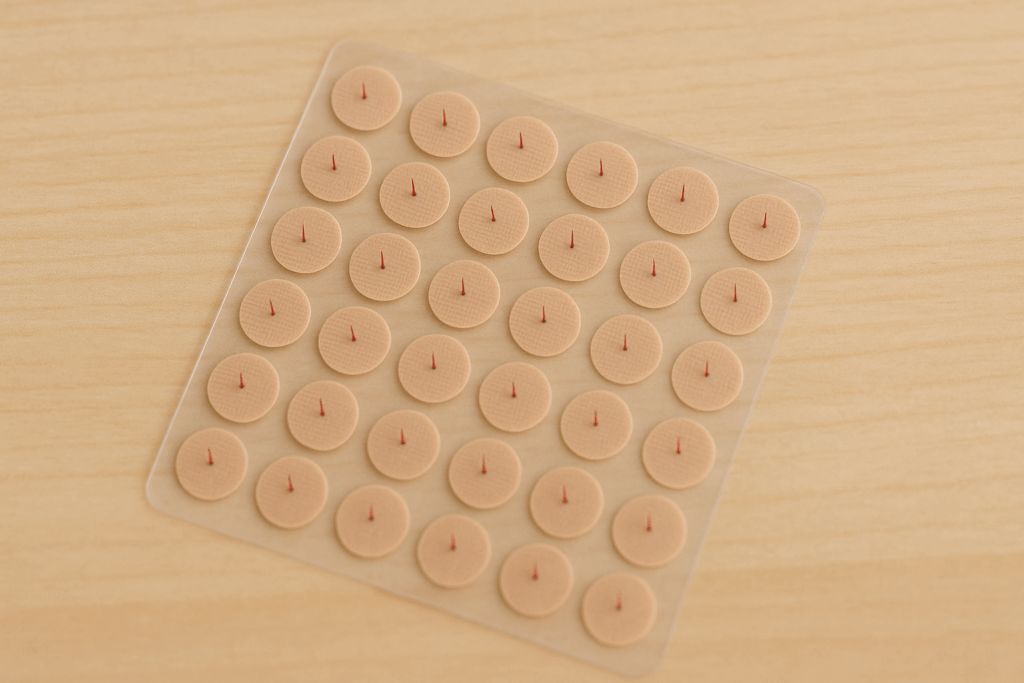

置き針とは、皮膚に小さな鍼を貼り付けることで、ツボや筋肉に持続的な刺激を与えるものです。円形のテープに短い鍼が付いており、「円皮鍼(えんぴしん)」や「パッチ鍼」とも呼ばれています。鍼の長さは1〜2mmほどと非常に浅く、皮膚表面に軽く当てるような設計になっているため、通常の鍼治療のように深く刺すことはありません。

貼るだけで鍼の刺激を持続できる手軽さから、肩こりや腰痛、筋肉の張りなどのセルフケアとして使われることが多いと言われています。また、鍼の先端が丸みを帯びている製品もあり、痛みが苦手な方でも使いやすいのが特徴です【引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6039/】。

一般的な鍼治療との違い(深く刺さない・日常生活中に使用)

通常の鍼治療では、専門の施術者がツボや筋肉に対して鍼を深く刺し、一定時間置いてから抜くという施術が行われます。一方、置き針は刺すというより「貼る」感覚で使用できるため、自宅や職場など日常生活の中でも自然に取り入れることができると言われています。

また、一般的な鍼治療は施術中にじっとしていなければならない場面が多いのに対し、置き針は貼ったまま仕事や家事をこなすことも可能です。この手軽さが、鍼灸初心者や忙しい方々に支持される理由のひとつと考えられています【引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6039/】。

医療機関や整体院での扱われ方、セルフケアとの違い

医療機関や整体院では、国家資格を持つ施術者が患者の体の状態を診た上で、適切なツボに置き針を施すケースが多いです。その際は、ツボの位置や刺激の強さを細かく調整しながら施術を行うため、セルフケアよりも効果的に体に働きかけることができる可能性があると言われています。

一方、市販の置き針を使ったセルフケアでは、自分でツボを探して貼る必要があります。貼る位置が少しズレるだけで効果を実感しにくくなる場合もあるため、最初はプロの指導を受けながら行うと安心です。特に、首や背中など自分では貼りづらい部位は、整体院や鍼灸院で施術してもらうほうが良いとされています【引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6039/】。

#置き針とは #円皮鍼とパッチ鍼の違い #鍼治療との使い分け #セルフケアのポイント #整体院での置き針施術

置き針の効果|肩こり・腰痛・美容鍼まで幅広い用途

血行促進・筋緊張の緩和といったメカニズム

置き針(円皮鍼・パッチ鍼)は、ツボや筋肉のポイントに軽い刺激を与え続けることで、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげることを目的とした施術法です。鍼が皮膚表面に常に微細な刺激を加えることで、自律神経の働きが整い、血液やリンパの流れがスムーズになると言われています。

特に肩こりや腰痛など、筋肉が硬くなりやすい部位に対しては、筋緊張が和らぐことで違和感が軽減される場合があるとされています。また、美容鍼として顔周りに使用するケースもあり、むくみやたるみに対するセルフケアとして人気があるようです【引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6039/】。

実際に「効果を実感する」までにかかる時間や頻度

置き針を貼った瞬間に劇的な変化が現れることは少なく、使用者の体質や貼るツボ、生活習慣によって効果の実感には個人差があると言われています。一般的には、貼って数十分~数時間で「じんわり温かく感じる」「凝りが軽くなった気がする」といった体感を得る方が多いようです。

また、数日間継続して使用することで、筋肉が緩みやすくなり、慢性的な肩こりや腰痛が軽減されるケースも報告されています。ただし、「1回貼っただけでは効果を感じにくい」という声もあるため、頻度としては2~3日に1回程度、継続的に貼ることが推奨される場合が多いです【引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6039/】。

使用者の口コミや体験談にみるリアルな効果(メリット・デメリット)

実際に置き針を使用した方々の口コミでは、「肩こりが楽になった」「仕事中でも貼れるのが便利」といったポジティブな意見が多く見受けられます。特に、デスクワークや家事で肩や腰が張りやすい方からの評価が高い傾向にあります。

一方で、「貼った場所がかゆくなる」「ツボがズレると効果を感じにくい」というデメリットも指摘されています。また、皮膚が敏感な方は赤みやかゆみが出る場合があるため、貼る前に目立たない部位でテストすることが大切と言われています。

このように、置き針は「簡単にセルフケアできるメリット」がある反面、「正しい位置に貼る工夫」や「肌トラブルへの配慮」も必要であると考えられています【引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6039/】。

#置き針の効果 #肩こり腰痛セルフケア #血行促進と筋緊張緩和 #効果を実感するまでの期間 #置き針の口コミと注意点

置き針を使う際の注意点|副作用やリスクも知っておこう

肌荒れ・かゆみなど起こりうる副作用

置き針は手軽にセルフケアできるアイテムですが、肌に直接貼り付けるため、使用時に肌荒れやかゆみといった副作用が出る場合があります。特に、敏感肌の方や汗をかきやすい季節は、かゆみや赤みが出やすくなることがあると言われています。

このような症状が出た場合は、すぐに剥がして肌を休ませることが大切です。また、貼る前にアルコールで拭き取ると肌が乾燥し、かえって刺激になることもありますので、乾いた清潔な肌に貼るのが良いとされています【引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6039/】。

「ツボを間違える」と効果が出にくいケース

置き針は、貼る場所(ツボ)がずれると効果を感じにくくなることがあります。ツボの位置は個人差があるため、ネットや市販品の説明書を参考にしても、実際にはズレてしまうことが少なくありません。その結果、「貼ってみたけど効果がわからない」と感じる方もいるようです。

特に肩こりや腰痛の場合は、筋肉の張りやすい部分に合わせてツボを微調整する必要があるため、最初は専門家のアドバイスを受けることが望ましいと言われています【引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6039/】。

市販品と医療機関での指導付き施術との違い

市販されている置き針は、自分で手軽に貼れることが魅力ですが、ツボの位置や刺激の強さが自己流になりやすいという側面もあります。一方で、鍼灸院や整体院では、国家資格を持つ施術者が体の状態を触診し、適切なツボに置き針を貼ることで、より高い効果が期待できる場合があると言われています。

また、プロの指導のもとで使い方を覚えれば、自宅でも適切にセルフケアを続けやすくなるというメリットもあります。初めて置き針を使う方や、効果を感じにくいと感じた場合は、一度専門家に相談してみるのも良いでしょう【引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6039/】。

#置き針の副作用 #肌荒れとかゆみに注意 #ツボのズレによる効果の違い #市販品とプロ施術の使い分け #初心者は専門家の指導が安心

セルフケアで置き針を使う時のポイント|効果を高める貼り方

初心者でも簡単に使える基本のツボ(肩井・合谷など)

置き針を使う際は、まず貼る場所がとても重要です。初心者の方でも比較的わかりやすいツボとして「肩井(けんせい)」や「合谷(ごうこく)」があります。肩井は肩こりが気になる方におすすめされるツボで、首の付け根と肩先の真ん中あたりに位置しています。一方、合谷は手の親指と人差し指の骨が交わる部分にあり、頭痛や目の疲れ、ストレス緩和に使われることが多いツボです。

こうした基本のツボは位置が探しやすく、置き針初心者でも効果を感じやすいと言われています。貼る際は、強く押さえつけすぎず、肌に軽くフィットさせる感覚で貼ると違和感が少なく済みます【引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6039/】。

自分に合う置き針商品の選び方(針の長さ・粘着力など)

置き針にはさまざまな種類があり、針の長さやテープの粘着力によって使い心地が異なります。初心者の方には、針の長さが1mm程度の短めタイプが扱いやすいと言われています。針が短い方が刺激がマイルドで、貼っていることを忘れるくらい自然に過ごせることが多いです。

また、粘着力が強すぎると剥がす際に肌を傷めることがあるため、肌が弱い方は「敏感肌用」や「ソフトタイプ」と表記されている商品を選ぶのが良いでしょう。逆に、汗をかきやすい方や動きの多い場面では、しっかり固定されるタイプが適しています【引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6039/】。

効果を高める「貼るタイミング」「継続期間」

置き針の効果を高めるためには、貼るタイミングと継続期間も大切なポイントです。お風呂上がりの血行が良くなったタイミングで貼ると、鍼の刺激がより伝わりやすくなると言われています。

また、日常生活の中で負担がかかりやすい時間帯(デスクワーク中や立ち仕事の前後)に貼ることで、違和感や疲労感が軽減される場合もあります。

貼る期間については、1日~2日程度貼りっぱなしにしても良いタイプが多いですが、かゆみや違和感が出たら無理せず剥がすことが推奨されています。継続的に使うことで筋肉が緩みやすくなる傾向があるため、週に数回のペースで続けると効果を感じやすいという意見もあります【引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6039/】。

#置き針セルフケア #初心者向けツボの選び方 #置き針の選び方ガイド #効果を高める貼り方 #貼るタイミングと継続期間のコツ

置き針で効果を感じない場合の対策|整体や鍼灸院の活用も

セルフケアで改善しない場合に考えられる原因

置き針を使ってみたものの、「思ったほど効果を感じない」と感じることもあるかもしれません。その理由として多いのが、貼るツボの位置がズレているケースです。わずか数ミリの違いでもツボの効果は変わると言われており、慣れるまでは難しいと感じる方も少なくありません。

また、筋肉の奥深くにコリがある場合や、生活習慣で体の歪みが蓄積している場合は、置き針だけでは十分な刺激が届きにくいことも考えられます。さらに、ストレスや自律神経の乱れが原因となっている場合は、外からの刺激だけでは改善を感じにくいこともあるため、幅広い視点で原因を探る必要があります【引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6039/】。

整体・鍼灸院でのプロのアプローチ

セルフケアで思うような結果が得られない時は、整体院や鍼灸院でプロの施術を受けることが有効とされています。整体院では体全体のバランスを調整しながら筋肉の緊張を緩めるアプローチが取られることが多く、置き針では届きにくい深層筋にも対応してもらえる場合があります。

鍼灸院では、国家資格を持つ施術者が体の状態を触診し、適切なツボに鍼を施してくれるため、より効果的な刺激が期待できると言われています。置き針との違いは、刺す深さや刺激の強さを細かく調整できる点で、慢性的な症状には特に有効と考えられています【引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6039/】。

医師や国家資格者に相談すべきタイミング

置き針を使っても症状が続く場合や、痛みが増してくるような場合は、自己判断せず医師や国家資格者に相談することが大切です。特に、しびれを伴う痛みや、日常生活に支障が出るレベルの違和感が続く場合は、他の疾患が関わっている可能性も否定できません。

まずは整形外科などの医療機関で検査を受け、必要に応じて鍼灸師や整体師に施術を依頼する流れが安心と言われています。早めにプロの判断を仰ぐことで、改善への近道になることもありますので、「長引いているな」と感じたら無理せず専門家を頼るのが良いでしょう【引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6039/】。

#置き針で効果を感じない原因 #ツボのズレに注意 #整体鍼灸プロの施術 #医師に相談すべき症状 #セルフケアとプロの使い分け