股関節体操が必要な人とは?|よくある不調とその原因

股関節が硬いと起こる不調(腰痛・膝痛・歩行の不安定など)

普段の生活で「歩きづらさ」や「立ち座りのぎこちなさ」を感じたことはありませんか?それ、もしかしたら股関節の硬さが影響しているかもしれません。

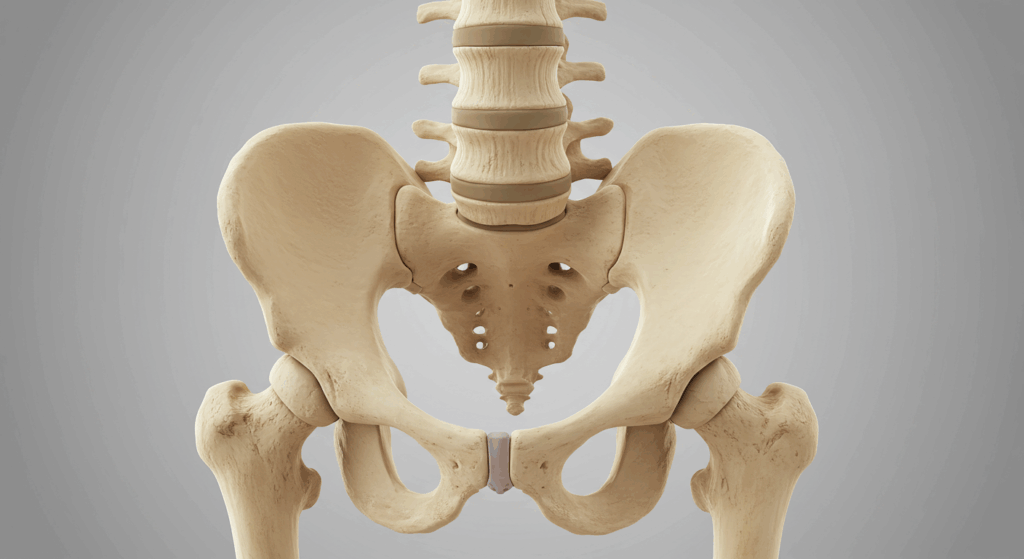

股関節が硬くなると、可動域が狭まり、腰や膝に余計な負担がかかりやすくなると言われています。(引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/)その結果として、腰痛や膝の違和感、さらには転倒のリスクまで高まる可能性があると考えられています。

実際、股関節の柔軟性が不足している人は、お尻や太ももの筋肉も緊張しやすくなる傾向があり、全体的な動作の滑らかさにも影響が出るケースがあるようです。

姿勢の乱れ・筋力低下・運動不足が原因になることも

「股関節だけが悪いわけじゃないんですか?」という質問もよくいただきます。たしかに股関節そのものが悪くなることもありますが、実はその背景に筋力の低下や長時間の座り姿勢、歩く機会の減少といった日常習慣の影響が関係していることも少なくありません。

また、骨盤の傾きや背骨の歪みといった姿勢の乱れが、股関節に余分なストレスをかけているとも言われています。

こうした原因が積み重なることで、体のバランスが崩れ、慢性的な不調につながってしまう可能性があるのです。

「痛み」ではなく「違和感」の段階でケアを始めるのがポイント

「まだ痛くないから大丈夫」と思っている方も多いかもしれませんが、実は“違和感”のうちにケアを始めることが大切だとされています。

たとえば、「足が上がりにくい気がする」「あぐらがかきづらくなってきた」など、少しの変化に気づいたら、それがケアのタイミングです。

早めに対処すれば、悪化を防ぐだけでなく、動きの質も改善される可能性があると言われています。(引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/)

特別な器具がなくても、自宅で簡単にできる体操から始めることができるため、無理なく習慣化できる方法を取り入れていくのがおすすめです。

#股関節体操

#腰痛予防

#歩行改善

#姿勢ケア

#違和感は早めに

まずはチェック!股関節の柔軟性をセルフで確認する方法

前屈・あぐら・片足立ちなどで簡易チェック

「自分の股関節って、硬いのかな?」と思ったときに役立つのが、自宅でできる簡易チェックです。特別な道具は必要ありません。

たとえば、床に座って前屈してみると、太ももの裏や股関節周りの突っ張り具合から柔軟性の目安がわかると言われています。また、あぐらをかいたときに膝が床につかない、骨盤が後ろに倒れてしまうという方も、股関節の可動域が狭くなっている可能性があるそうです。

さらに、片足立ちで靴下を履けるかどうかも目安になります。ふらつきやすい場合は、股関節だけでなく体幹やバランス機能の低下も関係していることがあるとされています。(引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/)

いずれの方法も、無理せず行いましょう。「なんとなく動きづらいな」と感じたら、体からのサインかもしれません。

痛みを伴う場合の注意点と医療機関来院の目安

セルフチェックの途中で「痛み」を感じた場合、そのまま無理に続けるのは避けた方が良いと考えられています。特に、鋭い痛みや片側だけの強い違和感、しびれなどがある場合は、体操やストレッチよりも先に、整形外科など専門の医療機関で検査を受けるのが安全です。

股関節の痛みは、筋肉の硬さだけでなく、関節や神経の問題が背景にあるケースもあると言われています。そのため、「ただの疲れかな」と軽視せず、症状の出方や継続期間にも注目してみてください。

来院の目安としては、「1週間以上続く違和感」や「日常動作に支障が出る状態」などが参考になります。(引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/)

心配な場合は、施術の専門家や医師に早めに相談し、自分に合った対応を選ぶのが安心につながるでしょう。

#股関節チェック

#柔軟性セルフ確認

#前屈あぐらチェック

#片足立ちバランス

#痛みは早めに相談

初心者にもおすすめ|簡単にできる股関節体操5選

寝たままOK:股関節回し・膝倒し

まずは、体に負担をかけにくい「寝ながらできる体操」から始めてみましょう。

仰向けに寝て、片脚を胸に引き寄せて円を描くように回す「股関節回し」は、股関節の可動域を広げる体操としてよく紹介されています。無理なく行える範囲で、左右交互に行ってみましょう。

また「膝倒し」も人気です。両膝を立てて寝た状態で、膝を左右にゆっくり倒すだけ。骨盤や腰回りも同時に動かすことができ、緊張しがちな周辺の筋肉もやわらげることが期待されているようです。(引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/)

どちらの体操も、呼吸を止めずにリラックスした状態で行うのがポイントとされています。

立ってできる:片脚後ろ伸ばし・ワイドスクワット

次に、立位でできる体操です。「片脚後ろ伸ばし」は、椅子や壁に手を添えて、片脚を後ろに引いて股関節の前側を軽く伸ばす体操です。太ももの前や腸腰筋にも働きかけると言われています。

「ワイドスクワット」は、足を肩幅より広めに開いて腰を落とす動作です。お尻と内ももを意識しながら、膝が内側に入らないように気をつけて行いましょう。

これらの体操は、日頃あまり動かさない筋肉にもアプローチできる点が魅力とされています。

お尻周りも同時にゆるめる体操も紹介

股関節体操と並行して、お尻周りの筋肉もやさしく動かす体操を取り入れるとより効果的だと言われています。たとえば、膝を立てて座り、左右にお尻を揺らす体操や、仰向けのままお尻をゆっくり持ち上げて下ろす「ヒップリフト」などもおすすめです。

こうした体操は、股関節を支える筋肉を柔らかく保ち、姿勢や歩行の安定にもつながる可能性があると紹介されています。(引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/)

ただし、どの体操も「痛みが出ない範囲で」「少しずつ」が基本です。もし途中で強い違和感やしびれを感じた場合は、中断して無理をしないようにしましょう。

#初心者向けストレッチ

#股関節体操

#寝ながら体操

#ワイドスクワット

#お尻ゆるめる運動

体操の効果を高めるコツ|タイミング・頻度・継続のポイント

風呂上がり・朝起きた直後などがおすすめされる理由

股関節体操を行うタイミングは、実はとても重要です。とくに「お風呂上がり」や「朝起きた直後」は、体が温まっていて筋肉がやわらかくなっているとされており、体操の動きがスムーズになりやすいと言われています。

お風呂で血流が促進された後にストレッチを行うことで、筋肉や関節に余分な負担をかけずに済むケースがあるため、初心者にも向いているタイミングだと紹介されています。(引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/)

朝に体操を行う場合は、寝起きのこわばった関節をゆっくりと動かすことができ、1日の動きをスムーズにする助けになるとも言われています。

無理せず「少しずつ」が継続のカギ

体操を始めると「毎日しっかりやらなきゃ」と頑張りすぎてしまう方もいますが、最初から完璧を目指す必要はありません。むしろ、無理をすると筋肉がこわばったり、疲労感が残ったりして、継続が難しくなることもあります。

大切なのは「少しずつ、気持ちよく続けること」です。例えば、1日5分からでもOKという気持ちで始めると、ハードルが下がり、習慣化しやすくなると考えられています。

途中で違和感や痛みが出たときは無理せず、いったんお休みする判断も大切です。

変化を感じるには最低2〜3週間継続が目安

「体が少しやわらかくなってきたかも」と感じるには、ある程度の期間が必要だと言われています。一般的には、2〜3週間程度、できれば週3〜4回以上の頻度で継続することで、体の変化を実感しやすくなる可能性があると紹介されています。(引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/)

ただし、変化のスピードは人によって異なります。年齢や運動習慣、筋肉の状態などによっても違いがあるため、「自分のペース」で続けることが大切です。

焦らず、今日より明日、少しでも体がラクになる感覚を大事にしていきましょう。

#股関節体操のコツ

#運動のタイミング

#風呂上がりストレッチ

#少しずつ継続

#2週間目安で実感

まとめ|股関節体操は「早め」と「コツコツ」が大切

違和感のうちに対処するのがベスト

股関節まわりに「何となく動きにくい」「足が上がりづらい」といった違和感を感じたときは、早めのケアがすすめられています。

引用元によれば、違和感の段階で体操などを取り入れることで、悪化を予防しやすくなる可能性があると紹介されています。(引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/)

痛みが出てからではなく、ちょっとしたサインに気づいたときに行動することが、股関節の柔軟性を維持するためには大切だと考えられています。

気になる症状があるときほど、自分の体に注意を向ける時間を持つことが重要かもしれません。

無理せず、痛みが出る前に専門家に相談を

股関節体操は、あくまでセルフケアの一環です。もしも体操中に痛みや強い違和感がある場合は、無理をせず中止しましょう。

また、「左右で動きにくさが違う」「ずっと違和感が抜けない」などのケースでは、早めに整形外科や施術の専門家に相談するという判断も大切だと言われています。

痛みを我慢して体を動かし続けると、かえって不調を引き起こすリスクもあるとされており、自分の状態を客観的に見つめることもケアの一部といえそうです。

習慣化できる体操を1つでも見つけよう

「体操は大事だとわかっているけれど、続かない…」という声もよく聞きます。そのためにも、習慣化できる“自分に合った動き”を見つけることが第一歩です。

たとえば「朝起きたときの3分間」「テレビを見ながら10回」など、生活の中に組み込みやすいタイミングで続けると、無理なく習慣になりやすいと考えられています。

完璧を目指すよりも「できる日だけやってみる」というゆるいスタートで構いません。大切なのは、体に意識を向け続けることです。

#股関節体操まとめ

#違和感のうちにケア

#無理しないストレッチ

#早めの相談が安心

#続けられる運動習慣