肩こり 電気治療とは?仕組みと基本を解説

電気治療って何をしているの?

「電気を流す」と聞くと、ちょっと怖く感じる方もいるかもしれませんが、肩こりへの電気治療は微弱な電流を体に流して筋肉を刺激する施術法です。主に使われるのは低周波や干渉波などの電気刺激装置で、一定のリズムで筋肉を収縮させたり緩めたりすることで、血流の促進や筋緊張の緩和を目指します(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/2099/)。

家庭用のEMSと似たような感覚を持つ方もいますが、医療機関や接骨院で使われる機器は刺激の強さや深さをコントロールできるため、より専門的に調整されているのが特徴です。

肩こりに対してどうアプローチするのか?

肩こりは、同じ姿勢の継続やストレスなどにより筋肉が固まり、血流が悪くなって痛みや重だるさを感じる状態と言われています。電気治療では、筋肉を軽く動かしながらほぐしていくような感覚を与えることで、自然な血流の回復や疲労物質の流れを促す仕組みがあるとされます。

「ピリピリするけど、だんだん心地よくなってくる」「終わったあとは肩が軽くなった気がする」といった感想が聞かれることもありますが、これはあくまで感じ方に個人差があるため、数回受けてから体に合うかどうかを判断するのが良いとされています。

機器の種類と施術の流れ

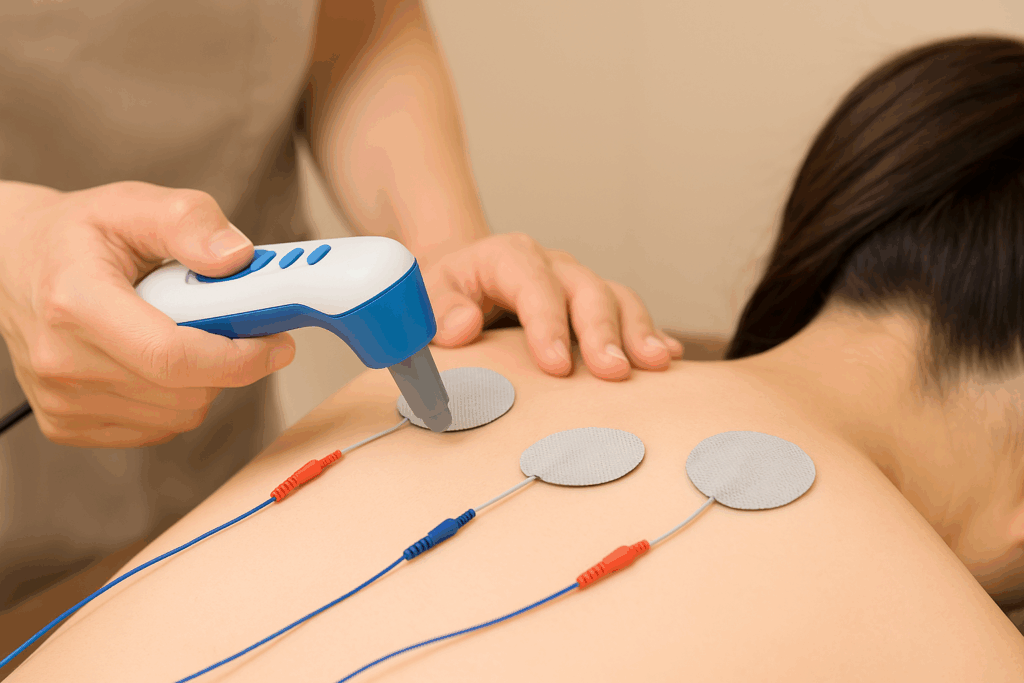

施術では、専用パッドを肩や背中に貼り、機械を調整しながら数分間電流を流します。低周波は表層筋に、干渉波はやや深部に働きかけると言われており、症状や希望に応じて使い分けられるケースもあります。最近では、ハイボルテージやマイクロカレントといった最新機器も一部導入されています。

院によって取り扱う機種や施術方法が異なるため、初めての方は「どんな機器を使うのか?」「どんな感じか?」を事前に聞いておくと安心です。

#肩こり電気治療

#低周波治療の仕組み

#干渉波との違い

#肩こりの血流改善

#医療用機器との違い

肩こりへの電気治療、期待される効果とは?

筋肉をゆるめて血流を促すサポートが期待できる

電気治療の主な目的は、硬くなった筋肉をやわらかくし、血流を促すことです。肩こりの多くは、筋肉の緊張が続くことで血液の巡りが悪くなり、疲労物質がたまりやすくなる状態だと言われています。

そこに低周波や干渉波といった電気刺激を与えることで、筋肉に軽い収縮と弛緩を繰り返させて、ポンプのように血液の流れをサポートする働きがあるとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/2099/)。

通院された方の中には「終わったあとは肩まわりがぽかぽかした」「肩が軽くなったように感じた」といった感想を持つ方も見られますが、こうした変化は血流改善が影響している可能性があります。

痛みの感覚をやわらげる働きにも注目

もうひとつのポイントが、痛みの伝達を抑えるメカニズム。電気刺激には、神経の痛み信号をブロックする「ゲートコントロール理論」という考え方があり、刺激によって一時的に痛みを感じにくくする働きがあると言われています。

このため、肩こりによる重だるさやズキズキした不快感がある場合、施術中や直後に「ちょっと楽になったかも」と感じるケースもあります。ただし、これらの反応には個人差があるため、すべての人が同じ効果を感じるわけではないという前提で考えるのが大切です。

リラックス効果や自律神経への影響も期待されることがある

肩こりの背景には、ストレスや自律神経の乱れが関与している場合もあります。電気治療による軽い刺激が副交感神経を優位に導く可能性があるとも言われており、「眠くなる」「施術後ぐっすり眠れた」など、精神面にも変化を感じる方もいます。

このように、肩まわりだけでなく、全身のめぐりや心身のバランスに関わってくる可能性があるという点でも、電気治療がひとつの選択肢になることがあります。

#肩こり電気刺激

#血流促進と筋弛緩

#ゲートコントロール理論

#リラックス効果

#自律神経への作用

電気治療の種類とそれぞれの特徴

低周波治療器|浅い筋肉に心地よい刺激

「ビリビリする感じがあったけど、意外と気持ちよかった」——そんな感想を持つ方が多いのが低周波治療です。主に表層の筋肉に対してゆっくりしたリズムで電気刺激を与え、筋肉を動かすことで血流を促すタイプの施術とされています。

肩こりや腰痛など、慢性的なコリに対して導入されることが多く、「じんわり温まる」「終わったあとは肩が軽く感じる」などの体感を得る方もいます。

ただし、刺激に敏感な方は「ピリピリ感が強い」と感じる場合もあるため、出力レベルを調整してもらうことが大切です。

干渉波治療器|深部への刺激を狙いたい方に

干渉波とは、異なる周波数の電気を重ね合わせて体の深い部分にまで作用させるタイプの電気治療法です。波が交差することで電流が体内で変化し、深層筋に対して穏やかな刺激を届けることが目的とされています。

肩こりが慢性化しやすい方や、首〜背中にかけて広くこわばりを感じている方に使用されることがあるようです。低周波よりも刺激感はマイルドな場合もあり、「より広範囲に届いている感じがした」との声も見られます。

ハイボルテージ療法・マイクロカレント療法|特殊なケースに対応する選択肢

最近では、痛みの強い急性期に用いられることがある**ハイボルテージ(高電圧刺激)**や、微弱な電流で細胞レベルに働きかけるとされるマイクロカレントなど、より専門的な機器も増えてきました。

ハイボルテージは皮膚抵抗を避けて深部にアプローチできるとされ、急性のぎっくり腰や打撲などにも使われるケースがあります。一方、マイクロカレントは筋肉への刺激感がほとんどなく、「何も感じなかったけどスッキリした」といった声もあるようです(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/2099/)。

#電気治療の種類

#低周波の特徴

#干渉波との違い

#ハイボルテージ療法

#マイクロカレント施術

よくある疑問と不安|痛み・副作用・禁忌は?

電気治療って痛いの?

初めて電気治療を受ける方の中には、「ピリッとするのでは?」「痛くないのかな?」と不安になる方も少なくありません。ですが、使用される電気刺激は基本的に微弱で、痛みというより“刺激感”を感じる程度のことが多いとされています。

「少しビリビリしたけどすぐ慣れた」「心地よくて寝てしまった」という声もあるように、出力レベルは個人に合わせて調整されるため、初めてでも安心して受けられるケースが多いようです(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/2099/)。

副作用はあるの?

体調や体質によっては、軽いだるさ・眠気・筋肉の張り感が出ることもあります。これは体が反応しているサインとされることがあり、多くは一時的なものといわれています。

ただし、「施術後にかえって疲れた」「翌日筋肉痛のようになった」と感じた場合は、無理せずスタッフに相談することが大切です。強さが合っていない可能性もあるため、遠慮なく伝えて問題ありません。

電気治療が受けられない人はいる?

一部の方は電気治療を避けるべきとされています。たとえば、以下のようなケースが挙げられます。

- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方

- 妊娠中の方(特に初期〜中期)

- 発熱や感染症など、全身状態が不安定な方

- がん治療中や重度の血行障害がある方

また、心疾患や皮膚トラブルがある方も、事前に医師に相談しておくと安心です。接骨院や整骨院では、初回カウンセリング時に体調確認が行われるため、不安がある場合は遠慮なく伝えましょう。

#電気治療の痛み

#副作用の可能性

#禁忌事項

#安心して受けるために

#肩こり治療の疑問

電気治療とあわせて行いたいケア方法

ストレッチや温熱で血流促進をサポート

電気治療で筋肉を刺激したあと、ストレッチを軽く取り入れることで、より効果を感じやすくなることがあると言われています。特に肩こりの場合、肩甲骨や首まわりを無理のない範囲で動かすことで、血流や可動域が広がりやすくなると考えられています。

「施術後は体が温まっていて動かしやすい」と感じるタイミングをうまく活かし、1~2分でも良いので日常的に動かす意識を持つことが大切です。入浴後など、筋肉がゆるんでいるタイミングもおすすめです。

生活習慣の見直しも肩こり対策の一部

どれだけ電気治療を受けても、同じ姿勢を長時間続ける・スマホを見下ろす時間が長いといった生活習慣が続けば、再び筋肉は固まりやすくなってしまいます。

意識してほしいのは、「こまめに動くこと」と「正しい姿勢を意識すること」。たとえば、1時間に1回は立ち上がって肩を回す、画面の高さを目線と合わせるなど、日常の小さな意識の積み重ねが再発予防につながるとされています。

また、寝具や枕の高さも肩や首に影響を与えることがあるため、朝起きたときに肩がつらい方は、寝具を見直してみるのも一案です。

セルフケアと施術を併用する考え方

電気治療だけで完全に肩こりを解消することは難しい場合もありますが、セルフケアと組み合わせることで、改善を実感しやすくなるケースもあるとされています。

「施術に通ってもすぐ戻る」という方ほど、日常のクセや姿勢、運動不足が隠れていることもあるため、一緒に“体の使い方”を変えていく視点が大切です。

#肩こりセルフケア

#電気治療とストレッチ

#生活習慣の見直し

#再発予防のポイント

#肩こり改善の習慣化