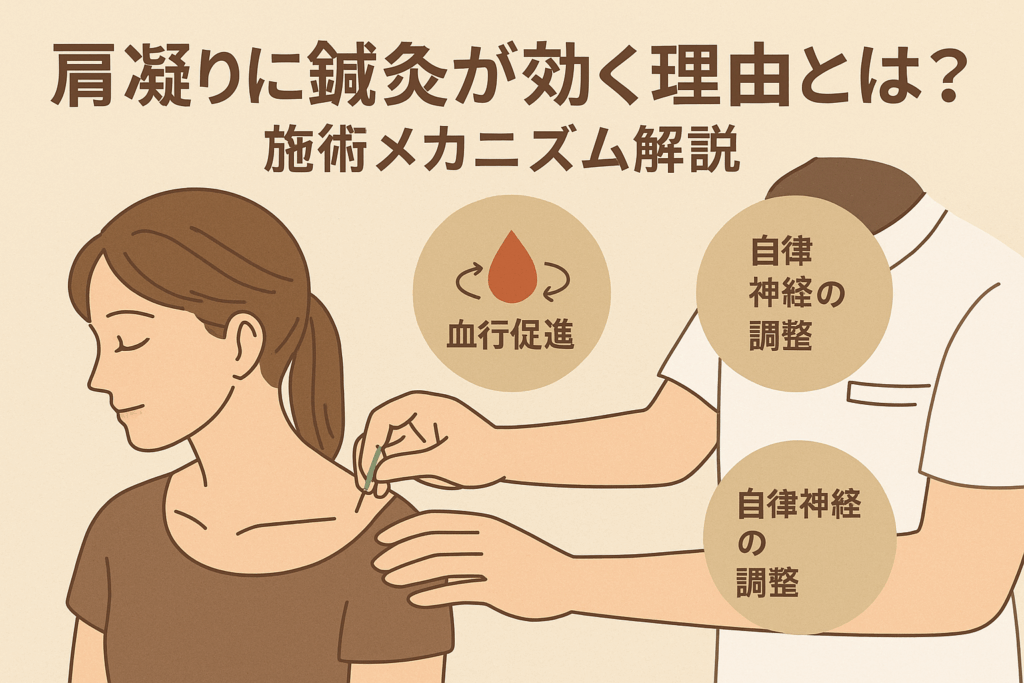

肩凝りに鍼灸が効く理由とは?施術メカニズム解説

深層筋へのアプローチでコリの根本に届く

「マッサージでは一時的には楽になるけど、またすぐに戻ってしまう…」そんな悩みを抱える方に注目されているのが**鍼灸(しんきゅう)**です。鍼は表面の筋肉だけでなく、奥深くの“深層筋”まで直接刺激できるため、慢性的な肩凝りに対しても働きかけやすいといわれています。

たとえば、肩甲挙筋や僧帽筋といった筋肉は体の奥にあり、手技でほぐすには限界があります。しかし、極細の鍼がピンポイントで筋緊張をゆるめることで、しつこいコリの軽減が期待されているのです。

血行促進と老廃物の排出サイクルを助ける

もう一つの重要な作用が、血流の改善です。肩周りの筋肉が硬くなると、血行が滞り、酸素や栄養が届きにくくなります。その結果、老廃物も溜まりやすくなり、コリが慢性化してしまうケースも。

鍼刺激が皮膚や筋肉に与える微細なダメージが、体の自然治癒力を活性化させ、血流を促す反応を引き出すと考えられています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/stiff-neck/)。

自律神経バランスを整える作用も注目

肩凝りの背景には、ストレスや睡眠不足による自律神経の乱れが影響している場合もあります。鍼灸は交感神経の過活動を落ち着かせ、副交感神経を優位にすることが期待されており、リラックスや不眠解消に役立つとされています(引用元:https://www.mint-acu.com/?utm_source=chatgpt.com)。

このように、単に筋肉を緩めるだけでなく、身体の内側からバランスを整える視点で、肩凝りへの鍼灸施術が選ばれているのです。

#肩凝り対策 #鍼灸の仕組み #深層筋アプローチ #血流改善 #自律神経ケア

どんな症状の肩凝りに効果がある?対象とされるケース

慢性的なデスクワーク由来の肩凝り

「パソコン作業が続くと、夕方には肩がパンパンになる…」そんな方に多いのがデスクワーク由来の肩凝りです。長時間同じ姿勢を取り続けることで、僧帽筋や肩甲挙筋などが緊張しやすくなります。鍼灸は、そうした筋肉の深層にアプローチできる点が特徴で、こり固まった筋肉の緊張緩和を目的に施術されることがあるといわれています。

ストレスや自律神経の乱れによる緊張型肩凝り

肩のコリが強くても、「揉んでも痛いだけで楽にならない」と感じている場合、それは自律神経の乱れからくる“緊張型”肩凝りかもしれません。このタイプの肩凝りは、交感神経が過剰に働くことによって筋肉が硬直していることがあり、鍼灸によって副交感神経の働きを優位にすることで、リラックス効果が期待されているとされています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/stiff-neck/)。

首・肩周辺の血行不良や冷えからくる重だるさ

冬場や冷房の効いたオフィスで、首肩が「重だるい」と感じることはありませんか?このような血行不良や冷えが関与した肩凝りにも、鍼灸は対応する場合があります。鍼刺激により血流が促されると、筋肉内の老廃物が流れやすくなり、冷えやむくみの改善につながる可能性があると言われています。

こうした症状は、いずれも鍼灸でのアプローチ対象とされることが多く、ただ揉むだけでは届かない深層のコリや体内環境の調整に、鍼灸の特性が活かされているといえます。

#肩凝りタイプ別対策 #鍼灸の適応例 #自律神経と肩凝り #血行不良対策 #デスクワーク肩こり

施術頻度と効果の持続期間|通う目安は?

初期は週1〜2回ペースが目安とされることも

肩凝りに対する鍼灸施術は、1回の施術ですべてが解決するわけではないとされています。特に慢性的な凝りの場合、筋肉の深部まで硬くなっていることが多いため、定期的な刺激で少しずつ状態を整えていくという考え方が一般的です。

そのため、初期は週1〜2回のペースで通うことが推奨されるケースがあります。これは、筋肉が元の硬さに戻る前に再度刺激を加えることで、改善のサイクルを定着させる目的があると言われています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/stiff-neck/)。

状態が安定してきたら、月1〜2回のメンテナンスへ

数回の施術で肩の重だるさや痛みが軽くなってきたら、間隔を少しずつ空けるのが一般的です。たとえば、週1回 → 2週に1回 → 月1回 といったように、症状の変化を見ながら段階的に頻度を調整していくケースも見られます。

このようなメンテナンス施術では、再発を防ぐだけでなく、姿勢のくせや生活習慣による悪化の予防にもつながると考えられています。

効果の持続にはセルフケアとの併用がカギ

鍼灸で一時的に楽になっても、日常の姿勢やストレスが原因となって再発することは少なくありません。そのため、施術と併せて、ストレッチや湯船での温熱ケア、デスク環境の見直しなどを組み合わせることが効果持続のポイントです。

つまり、「何度通えば終わり」というよりも、日常生活と施術をバランスよく組み合わせることが大切だとされています。

#肩凝り改善の頻度 #鍼灸の持続効果 #週1通院目安 #セルフケア併用 #鍼灸メンテナンスプラン

副作用やリスクはある?安心して受けるために

鍼灸施術の副作用は基本的に軽度とされている

「鍼灸=痛そう」「副作用が不安」と感じる方も少なくありません。ただ、一般的には重篤な副作用は少ないとされています。よくある反応としては、

- 一時的なだるさや眠気

- 軽い内出血や赤み

- 刺入部位の違和感やかゆみ

などが挙げられます。これらは**「瞑眩(めんげん)反応」とも呼ばれ、一時的なものと考えられています**(引用元:厚生労働省 東洋医学について)。

ただし、過去に出血傾向があった方や、皮膚が非常に敏感な方などは、事前に施術者へ正直に申告しておくことが大切です。

注意が必要なケースと禁忌とされる例

鍼灸は比較的安全な施術ですが、一部の持病や妊娠中、感染症のある方には向かないケースもあります。例えば、

- 妊娠初期や切迫流産のリスクがある場合

- 重度の心疾患・腎疾患がある方

- 出血性疾患や抗凝固剤を服用している場合

は、施術の可否を慎重に判断する必要があると言われています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/stiff-neck/ など)。

不安がある場合は「相談→納得→施術」を

「副作用が心配」「どこまで話せばいいかわからない」そんな方は、初回のカウンセリング時に不安な点をしっかり伝えることが重要です。無理に施術をすすめる院ではなく、説明と同意を丁寧に行う施術者を選ぶことが、安心して受ける第一歩につながります。

また、衛生面や資格の有無なども事前に確認しておくと、リスクの回避にもなります。

#鍼灸の副作用 #安心して鍼灸を受けるには #鍼灸の注意点 #禁忌とされるケース #初回カウンセリングの重要性

施術前のチェックポイント|鍼灸院選びのコツ

鍼灸を受けるなら「安心して通えるかどうか」が大切

「鍼灸ってどこで受けても同じ?」と考えている方も多いかもしれません。でも実は、鍼灸院の選び方ひとつで体感や満足度に違いが出ることもあるんです。だからこそ、施術を受ける前にいくつかのポイントを確認しておくことが大切だと言われています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/stiff-neck/)。

国家資格の有無を確認しよう

まずチェックしたいのは、施術者が「はり師・きゅう師」の国家資格を持っているかどうかです。これらの資格があることで、一定の知識や技術を習得していると判断しやすくなります。無資格者の施術はトラブルの原因になることもあるため、事前確認は重要です。

カウンセリングや説明が丁寧かどうかも判断材料に

安心して施術を受けるためには、初回のカウンセリングや事前説明が丁寧かどうかも見逃せません。たとえば「どんな症状にどうアプローチするのか」「施術の流れ」「リスクや副作用」などをきちんと説明してくれるかどうかを確認しましょう。専門用語ばかりでなく、かみ砕いて話してくれる施術者の方が相談しやすい傾向があります。

清潔感・通いやすさ・雰囲気も意外と大切

意外に軽視されがちですが、「院内の清潔感」や「アクセスのしやすさ」「予約の取りやすさ」も長く通ううえでは重要なポイント。さらに、施術者との相性や院内の雰囲気も、通院継続に大きく影響すると言われています。

口コミや体験談も参考にしよう

最後に、実際に通った人の口コミや体験談もチェックしておくと、自分に合った鍼灸院を選びやすくなります。ただし、すべてを鵜呑みにせず、あくまで参考材料のひとつとして活用するとよいでしょう。

#肩こり対策 #鍼灸院の選び方 #国家資格 #安心して通う #施術前のチェックポイント