肩甲挙筋とは?姿勢や肩こりへの関与

肩甲挙筋の基本的な役割と位置

肩甲挙筋(けんこうきょきん)は、首の側面から肩甲骨の上部に向かって伸びる筋肉です。首を横に倒したり、肩甲骨を引き上げる動きに関与しており、日常的にとてもよく使われる筋のひとつと言われています。

デスクワークやスマートフォン操作のように、前かがみの姿勢が続くとこの筋肉が縮こまりやすくなり、血流も悪くなることがあります。その状態が続くと、首筋や肩のこりを感じやすくなる要因になることがあるそうです。

姿勢の乱れとの関係

肩甲挙筋は、猫背や前傾姿勢と深く関係しているといわれています。肩甲骨が外側に広がって下がった姿勢(いわゆる巻き肩)になると、肩甲挙筋は持続的に引き延ばされたままの状態になります。すると、筋肉に過度なストレスがかかり、痛みやこりを感じることがあるようです。

特に、左右どちらかにだけ重心をかけて座る癖がある方や、バッグをいつも同じ肩にかけている方は、この筋肉が偏って緊張しやすい傾向にあります。

肩こりの一因として注目される理由

「肩がこる」と感じたとき、実際にはこの肩甲挙筋が原因となっているケースも少なくありません。触れると張っていたり、押すと痛みがあったりする場合、肩甲挙筋に負担がかかっているサインかもしれません。

この筋肉は比較的深層にあるため、表面的なマッサージだけではほぐれにくいこともあります。ストレッチや専門的なケアによって柔軟性を保つことが大切と言われています(引用元:メディエイドオンライン)。

#肩甲挙筋 #肩こりの原因 #姿勢改善 #巻き肩対策 #筋肉のしくみ

肩甲挙筋リリースのメリットと作用メカニズム

緊張しやすい肩甲挙筋へのアプローチが肩こり軽減に?

肩甲挙筋は、首から肩甲骨を引き上げる役割を担っている筋肉です。デスクワークやスマートフォンの長時間利用で固まりやすく、「肩が重い」「首がつらい」といった症状の原因のひとつになることがあると言われています。

この筋肉を“リリース=緩める”ことで、肩や首の緊張がほぐれやすくなり、結果として血流や可動域の改善が期待されているようです。

筋膜リリースが働きかける仕組みとは?

筋膜リリースは、筋肉を包む筋膜という組織に軽い圧をかけたり伸ばしたりする手技で、癒着した組織を滑らかにするアプローチだとされています。特に肩甲挙筋は、筋膜との癒着や短縮が起こりやすいため、筋膜を介したケアの相性がよいとも言われています。

リリースによって肩甲骨の動きがスムーズになれば、肩や首まわりの筋肉全体のバランスも整いやすくなり、姿勢が楽に感じる方もいます(引用元:メディエイドオンライン)。

リリースのメリットと日常への影響

肩甲挙筋リリースを取り入れることで、

- 肩こりや首こりの軽減が期待される

- 猫背や巻き肩のケアに役立つとされている

- 深呼吸がしやすくなるケースもある

など、日常生活で感じる不快感がやわらぐ可能性があります。

また、自分では意識しづらい肩甲骨の動きをサポートできるため、「背中が動かしやすくなった」「肩の位置が整った気がする」と感じる人もいるようです。

#肩甲挙筋リリース #肩こり解消 #筋膜リリース #猫背対策 #姿勢改善

自宅でできるセルフリリース法|ストレッチ&マッサージ

無理のないストレッチで肩甲挙筋にアプローチ

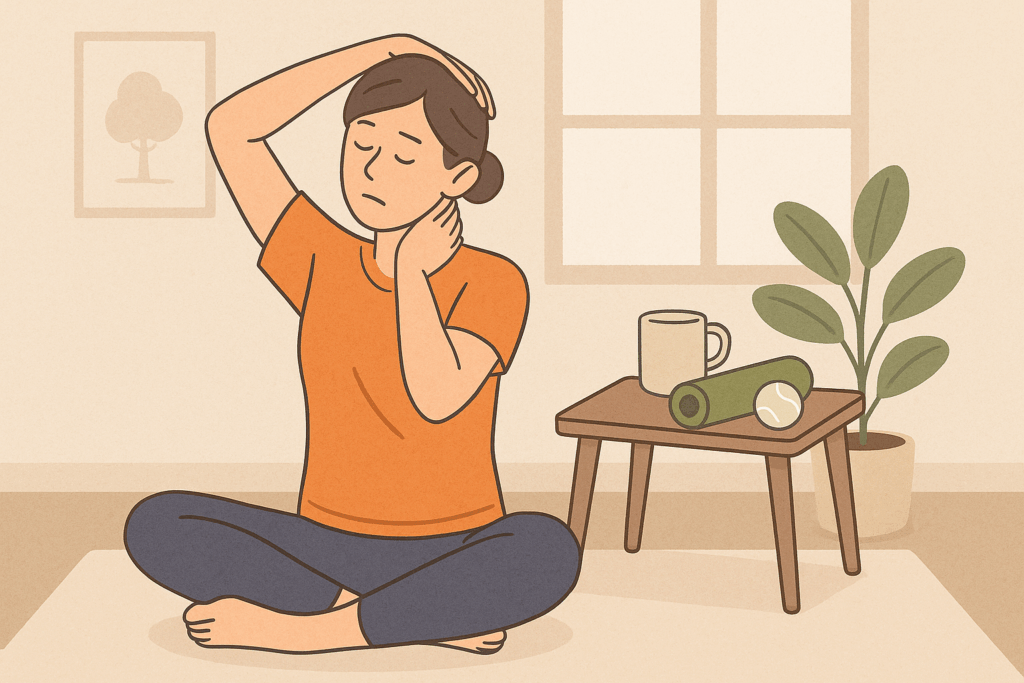

肩甲挙筋リリースは、専門の施術を受けなくても、日常的に自宅で取り入れることができます。まず試していただきたいのが「ストレッチ」。ポイントは、“やりすぎないこと”。無理な角度で引っ張ると逆に筋肉を痛めてしまうことがあるため、心地よいと感じる範囲で伸ばすように意識しましょう。

具体的には、椅子に座った状態で、片手で頭を持ち、ゆっくりと反対方向に首を倒す動作がおすすめです。このとき、肩をすくめずにリラックスすることが大切です。呼吸を止めずにゆっくり吐きながら行うことで、筋肉が緩みやすくなるとも言われています。

手のひらやツールを使った簡単マッサージ

ストレッチと合わせて行いたいのが、セルフマッサージ。首の後ろや肩の上部を手のひらで優しく圧迫するだけでも、血流が促され、じんわりと温かくなるのを感じられるかもしれません。

フォームローラーやテニスボールなどを壁と背中の間に挟んで圧をかける方法もありますが、力加減には十分注意が必要です。無理な姿勢や強すぎる刺激は、かえって筋肉を緊張させてしまうため、少しずつ様子を見ながら行ってください。

セルフケアは“気づいたときに少しだけ”がコツ。毎日のスキマ時間に習慣化することで、肩の違和感が和らぐ一助になるかもしれません(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1896/)。

#肩甲挙筋リリース

#ストレッチ習慣

#セルフマッサージ

#肩こり予防

#姿勢ケア

頻度と継続の重要性|どれくらいのペースで続けるべき?

肩甲挙筋リリースは「継続」が鍵と言われている理由

肩甲挙筋のリリースは、単発で一時的に緩和されるケースもありますが、慢性的な肩こりや姿勢不良が関係している場合、「継続的なアプローチが重要」と言われています。これは、筋肉が緊張状態を“記憶”しやすく、すぐに元の状態に戻ろうとする性質があるためです。

また、筋膜や姿勢のクセなども深く関わるため、1回のケアだけでは根本的な改善につながりにくいとされます。そのため、ストレッチやセルフマッサージは「続けること」に意味があるという考え方が広がっています。

引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1896/

おすすめの頻度と習慣化のコツ

では、実際にどれくらいのペースでセルフケアを取り入れると良いのでしょうか?一般的には、1日1回~2回、朝と夜に数分ずつ取り入れるのが理想的とされています。とくに朝は寝起きの筋肉が固まりやすいため、軽めのストレッチで肩甲挙筋の可動域を整えておくことで、日中のこり感が出にくくなると考えられています。

夜は入浴後の体が温まったタイミングで行うと、筋肉がより緩みやすく、リラックス効果も期待できると言われています。いずれにしても「無理なく、気づいたときに行う」ことを意識して継続することが、結果的に一番効果的なセルフケアといえるでしょう。

#肩甲挙筋リリース #肩こり解消 #ストレッチ習慣 #継続ケア #筋膜リリース

注意点と改善しづらいケース|専門家に相談すべき目安

セルフケアだけでは変化が乏しいときは注意

肩甲挙筋のリリースは、日常的なストレッチやマッサージでも取り組みやすいケア法として知られています。ただ、思ったように効果が出ないときもあるんですよね。たとえば「毎日やっているのに張り感が残る」「逆に痛みが強くなった気がする」といった場合は、一度ケアの方法を見直すサインかもしれません。

リリースの動きが逆効果になっている可能性もあり、力加減や姿勢を間違えると、かえって筋肉を緊張させてしまうこともあると言われています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1896/)。

こんな症状があれば専門家に相談しよう

以下のようなケースでは、無理に自己流で続けるのではなく、専門家に一度相談してみるのが安心です。

- 動かすたびにビリッと電気が走るような痛みがある

- 数週間セルフケアを続けても改善の兆しがない

- 肩こり以外に腕のしびれや頭痛などが伴っている

- マッサージ後に倦怠感や吐き気が出る

これらは神経や血流に関わる問題が隠れていることもあり、整形外科やリハビリ科などでの評価が推奨されています。専門家の触診を受けることで、原因が筋肉由来か、それ以外なのかも判断しやすくなると考えられています。

「とりあえず様子を見ようかな」と思っているうちに悪化するケースもあるので、気になるときは早めの相談が結果的に回復への近道になるかもしれませんね。

#肩甲挙筋リリース

#ストレッチだけでは改善しない場合

#専門家に相談すべきサイン

#筋肉の張りとしびれの関係

#整形外科での触診が安心