背中の張りとは?内臓と筋肉の違いを見分ける方法

背中の張りの主な原因

背中の張りは、大きく分けて「筋肉由来」と「内臓由来」の2つの可能性があると言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4132/)。筋肉由来の場合、長時間の同じ姿勢や過度な運動によって筋肉が緊張し、血流が滞ることで発生します。一方、内臓由来の張りは、心臓や肺、胃、肝臓などの不調が背中の神経を通じて違和感として現れるケースがあるとされています。

筋肉の張りを見分けるポイント

筋肉由来の張りは、動かすと痛みや張りが強くなることが多いとされています。また、ストレッチや温めによって一時的に楽になることが特徴とされています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/)。特定の動作や姿勢を変えた時に症状が軽減する場合、筋肉への負担が原因の可能性があります。

内臓由来の張りを見分けるポイント

内臓の不調による背中の張りは、安静にしていても続く場合があるとされています。さらに、消化不良、胸の圧迫感、呼吸のしづらさなど他の症状を伴うこともあると言われています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/)。例えば、右肩甲骨付近の張りは肝臓や胆のう、左側の張りは胃や心臓の不調と関連することがあるとも指摘されています。

受診(来院)を検討すべきサイン

強い痛みが長時間続く、発熱や吐き気、息苦しさ、しびれなどを伴う場合は、早めに医療機関での触診や検査を受けることがすすめられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4132/)。特に、突然の痛みや呼吸困難を感じる場合は、緊急性がある可能性があります。

自宅での対処法と注意点

筋肉由来の張りが疑われる場合は、軽いストレッチや温熱ケア、休養が有効とされています。ただし、自己判断で長期間放置すると、症状の悪化や内臓疾患の見逃しにつながる可能性があるため、改善が見られない場合は専門家への相談が推奨されています。

#背中の張り

#筋肉由来と内臓由来

#症状の見分け方

#受診の目安

#セルフケアと注意点

痛む部位別の内臓疾患一覧

胸部の痛みと関連があるとされる内臓疾患

胸の痛みは心臓や肺の不調と関連することがあると言われています。例えば、左胸や胸中央の圧迫感は狭心症や心筋梗塞などの可能性があるとされ、深呼吸や咳で痛みが強くなる場合は肺炎や胸膜炎が関与している場合もあるとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4132/)。

右背部や右肩甲骨周辺の痛みと関連があるとされる内臓疾患

右肩甲骨付近や右背中の張りは、胆のうや肝臓の不調と関連しているケースがあると指摘されています。胆石症では脂っこい食事後に痛みが出ることがあり、肝炎や肝障害でも鈍い痛みや張りが出ることがあると言われています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/)。

左背部や左肩甲骨周辺の痛みと関連があるとされる内臓疾患

左肩甲骨周囲の違和感や痛みは、心臓疾患や胃の不調と関連する場合があるとされています。特に胃潰瘍や逆流性食道炎では、背中に放散するような痛みを感じることがあると報告されています。また、心臓の不調では動作や安静時に関わらず痛みが続くケースがあるとも言われています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/)。

腰部や下背部の痛みと関連があるとされる内臓疾患

腰の痛みが内臓からくる場合、腎臓や膵臓の不調が考えられると言われています。腎結石や腎盂腎炎では片側の腰や背中に鋭い痛みが走ることがあり、膵炎では背中全体や腰に広がる痛みが現れることもあるとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4132/)。

症状が続く場合の対応

痛みが長引く、発熱や吐き気、しびれなどを伴う場合は、早めに医療機関での触診や検査を受けることがすすめられています。特に、急激な症状の変化や呼吸困難を伴う場合は緊急性がある可能性があるため注意が必要と言われています。

#胸の痛みと内臓疾患

#右背部の違和感

#左背部の痛み原因

#腰痛と内臓の関係

#痛みが続くときの対応

東洋医学による経絡との関連性

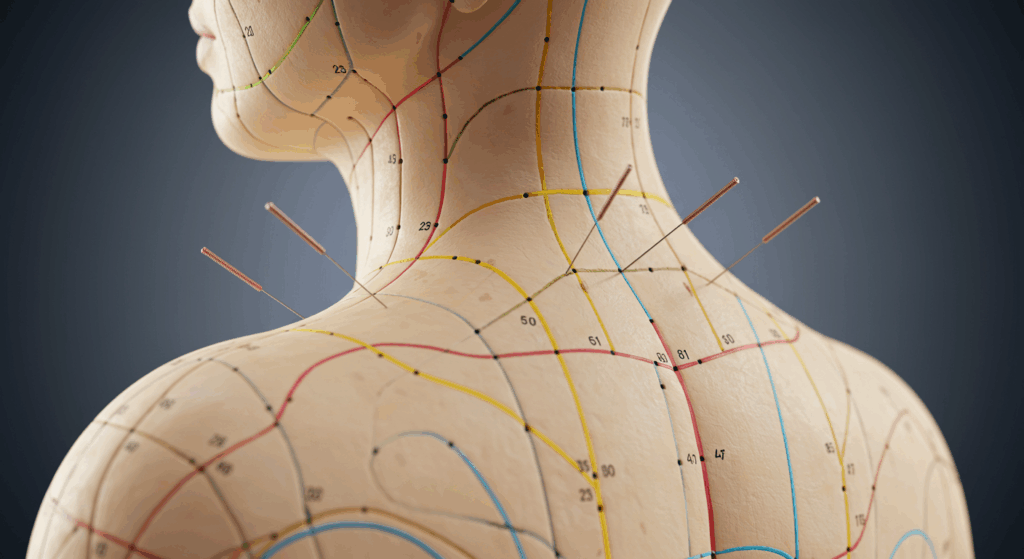

経絡とは何か

東洋医学では、人の体には「経絡(けいらく)」と呼ばれるエネルギーの通り道があり、この経絡を通じて「気」や「血(けつ)」が全身に巡っていると言われています。経絡は内臓と密接に関係しており、流れが滞ると張りや痛みなどの不調が現れると考えられています(引用元:https://www.karada-naosu.com/)。

背中の張りと関係が深い経絡

背中の張りは、足の太陽膀胱経(ぼうこうけい)や督脈(とくみゃく)といった経絡との関わりがあるとされています。膀胱経は背面を縦に走り、腰や背中の筋肉を通って頭までつながっています。この経絡に沿って気血の巡りが悪くなると、筋肉のこわばりやだるさが出ることがあると伝えられています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/)。

内臓と経絡のつながり

経絡は単に筋肉や関節だけでなく、内臓の働きにも影響を与えると考えられています。例えば、胃や脾臓は足の陽明胃経(ようめいいけい)や足の太陰脾経(たいんひけい)とつながっており、これらが乱れると背中やみぞおちの張り感が出ることがあるとされます。また、肝経や胆経は右側の背部や脇腹の不快感と関連することがあると言われています(引用元:https://www.karada-naosu.com/)。

経絡の乱れを整える方法

経絡の流れを整えるためには、鍼灸や指圧などでツボを刺激する方法が用いられることがあります。例えば、背中の張りには膀胱経上の「天柱(てんちゅう)」や「肩井(けんせい)」などのツボが活用されることがあると紹介されています。日常生活では、適度なストレッチや深呼吸も経絡の巡りを助けると言われています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/)。

まとめ

背中の張りや内臓の不調は、東洋医学的には経絡の流れと深く関わっているとされています。経絡は体全体を結びつけるネットワークのような存在で、バランスを保つことが心身の安定につながると考えられています。気になる症状が続く場合は、東洋医学の専門家に相談し、経絡の状態を確認してもらう方法もあります。

#東洋医学と経絡

#背中の張りと経絡

#内臓と経絡の関係

#鍼灸とツボ刺激

#経絡の流れを整える方法

セルフチェックと早期来院の目安

自宅でできるセルフチェック

日常的に感じる背中の張りや違和感は、そのままにしておくと慢性化する可能性があると言われています。まずは自宅で簡単なセルフチェックをしてみましょう。例えば、肩をすくめる動作や上半身をひねる動きで痛みや張りが強くなるか、また朝起きた時と比べて夕方に症状が悪化していないかを確認します。さらに、呼吸時に背中が突っ張るような感覚があるか、左右で張りの強さが違うかもポイントです(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4132/)。

放置せず早期来院を検討すべきサイン

セルフチェックで以下のような変化が見られる場合は、早めに専門家の来院を検討するとよいと言われています。

- 張りが数日以上続く

- しびれや感覚の鈍さが出てきた

- 息苦しさや胸部の圧迫感を伴う

- 発熱や全身のだるさを感じる

- 張りに加えて内臓の不快感がある

特に、背中の張りが急に強くなった場合や、安静にしても改善しない場合は、内臓の不調と関連していることもあると考えられています(引用元:https://karada-naosu.com/)。

来院前に記録しておくと役立つ情報

来院する際には、症状が出始めた時期やきっかけ、時間帯による変化、併発している不調などをメモしておくと、触診や検査の参考になると言われています。また、普段の生活習慣や食事、睡眠の質も背中の張りと関係する可能性があるため、合わせて記録するとより詳細な状態把握ができるとされています(引用元:https://jstage.jst.go.jp/)。

早期対応のメリット

早期に来院することで、症状の進行を防ぐだけでなく、日常生活への影響を減らす可能性があると言われています。東洋医学では、早い段階で経絡の流れを整えることで、体全体のバランスが保たれやすくなるとも伝えられています。放置せず、セルフチェックを活用して早めの対応を心がけることが大切です。

#セルフチェック

#背中の張りの目安

#早期来院のポイント

#記録の重要性

#東洋医学の予防視点

背中の張りを和らげるセルフケア

ストレッチと軽い運動で筋肉をほぐす

背中の張りは、同じ姿勢の継続や運動不足によって筋肉がこわばることが一因とされています。デスクワークの合間に、肩甲骨を寄せるストレッチや背伸びを取り入れると、筋肉がほぐれやすくなると言われています。立ち上がって両手を頭の上に伸ばし、ゆっくり左右に倒す動きもおすすめです(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4132/)。

温めて血流を促すケア

入浴や蒸しタオルで背中を温めると、血流が促され筋肉のこわばりが和らぎやすいと考えられています。特に入浴は、肩から背中にかけてじっくり温めることでリラックス効果も期待できると言われています(引用元:https://karada-naosu.com/)。ただし、急な炎症や腫れがある場合は温めを控え、様子を見ながら行うことが望ましいとされています。

呼吸法で緊張をほぐす

背中の張りは、精神的な緊張やストレスとも関係があるとされます。深くゆっくりした腹式呼吸を行うと、自律神経のバランスが整いやすくなると言われています。息を吸いながら背中を軽く広げるよう意識し、吐くときに全身の力を抜くのがポイントです(引用元:https://jstage.jst.go.jp/)。

日常生活での予防ポイント

日常的に背中の張りを防ぐためには、座り姿勢や立ち姿勢の改善も大切です。背もたれに頼りすぎず骨盤を立てる意識を持つこと、パソコンやスマホの位置を目線に合わせることが、筋肉への負担を減らすと言われています。さらに、軽い運動やウォーキングを習慣にすることも有効とされています。

#背中の張りケア

#ストレッチ習慣

#温熱ケア

#呼吸法リラックス

#姿勢改善ポイント