腰痛「座ると痛い・立つと楽」の正体とは?

よくある症状の特徴と背景

「座ると腰が痛むけど、立つとスッと楽になる」。このような訴えは珍しくありません。特にデスクワークや長時間の運転をする人に多く見られる傾向があり、朝の通勤電車や会議中に辛さを感じるという声もあります。

一見、座っている方が楽そうに思えますが、実際には座位姿勢では腰にかかる圧力が立っているときよりも高いと言われています。背骨の自然なS字カーブが崩れ、骨盤が後ろに倒れることで、腰椎にかかる負担が増すためです。

こうした姿勢が習慣化すると、慢性的な腰痛や坐骨神経の圧迫を引き起こしやすくなるとも言われており、「楽なはずの座り姿勢が痛みの原因になっている」ケースは意外と多いようです。

知恵袋でも多い共通パターン

Yahoo!知恵袋やSNSでも、「立っていると平気なのに、座ると腰が痛くなるのはなぜ?」という質問はよく見かけます。その中でも共通しているのは、座る時間が長く、動きが少ない生活をしている人に多いという点です。

特に「前かがみになると痛い」「座った瞬間にお尻の奥がズーンと重くなる」「立ち上がると楽になる」などの具体的な症状は、姿勢と神経の圧迫の関連性を感じさせるものです。

こうした実体験に基づく質問が多いことからも、日常生活に支障をきたすレベルの症状であることがうかがえます。

腰椎椎間板ヘルニア・坐骨神経痛・筋膜性腰痛などが関与する可能性

このような症状の背景には、腰椎椎間板ヘルニアや坐骨神経痛、筋膜性腰痛などが関わっている可能性があるとされています。

特に椎間板ヘルニアは、椎間板が飛び出して神経を圧迫することで、座ったときに圧力が強まり痛みが出やすくなるといわれています。坐骨神経痛もまた、腰から足に伸びる神経が圧迫されることで、座位で症状が悪化することがあるようです。

一方で、筋膜性腰痛の場合は、筋肉や筋膜の硬直によって血流が悪化し、長時間同じ姿勢でいると痛みが増す傾向があります。こうした状態は、触診や画像検査を通じて初めてわかることも多いため、症状が長引く場合は早めに専門機関への相談が推奨されています。

#座ると腰が痛い #立つと楽な腰痛 #知恵袋で多い悩み #椎間板ヘルニアの可能性 #筋膜性腰痛との関係

なぜ「座る姿勢」で腰が悪化するのか?

骨盤の傾き・猫背・腰椎圧迫による負担増加

座るとき、骨盤が後ろに倒れてしまうと、自然な背骨のS字カーブが崩れやすくなります。この状態が続くと、腰椎(腰の骨)にかかる圧力が一方向に偏り、結果的に筋肉や椎間板に負担がかかるといわれています。特に猫背の姿勢は、腰椎を押しつぶすような圧迫につながり、痛みの引き金になることもあるそうです。

また、デスクワークなどで浅く腰掛けて背もたれに寄りかかる姿勢は、見た目以上に腰への負担が大きいとされています。背中が丸くなることで、骨盤がさらに後傾し、腰まわりの筋肉が硬直しやすくなるためです。

引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4119/

引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/7329/

長時間座る生活習慣の影響と筋肉の弱化

人間の体は基本的に「動く」ことを前提にできています。そのため、何時間も同じ姿勢で座っていると、腰まわりを支えるインナーマッスル(深層筋)が使われず、徐々に筋力が低下していくといわれています。

とくにお尻の筋肉(大臀筋)や、骨盤を支える腸腰筋などが弱くなると、腰の安定性が失われてしまい、ちょっとした動作でも痛みが出やすくなる傾向があるようです。つまり、「座りっぱなし」の生活が、腰痛の土台を作ってしまうとも考えられます。

柔軟性の低下による血流不良や神経の圧迫

座る時間が長くなると、股関節まわりや太ももの裏側(ハムストリングス)などの柔軟性が落ちやすくなります。結果として、筋肉のこわばりが腰や骨盤を引っ張るような力を生み、これが痛みの原因になるケースもあるようです。

さらに、血流が滞ることで老廃物が蓄積し、筋肉疲労が取れにくくなったり、坐骨神経などの神経が圧迫されやすくなるとも言われています。「立っている方が楽」と感じる方は、こうした要因で座っている姿勢が神経に負担をかけているのかもしれません。

#座ると腰痛 #猫背と骨盤後傾 #インナーマッスル低下 #柔軟性と血流悪化 #知恵袋で話題の腰痛

立っている方が楽になる理由とは?

体重分散と背骨の自然なS字カーブ保持

立っているとき、人の体は背骨がゆるやかなS字カーブを描いて重力を分散するようにできているとされています。このカーブによって、頭や上半身の重さが腰だけに集中せず、骨盤や下半身へも分散されるため、腰への直接的な負担が軽くなると考えられています。

一方で座っていると、特に猫背や骨盤が後傾した姿勢になることで、このS字カーブが崩れやすくなり、腰椎(腰の骨)に一点集中で圧がかかることがあるそうです。そのため、「座ると痛いけれど、立つと少しラクになる」と感じる方も多いようです。

筋肉の動きによる血流促進

立っている状態では、太ももやふくらはぎなどの大きな筋肉が自然と使われます。これにより、ポンプのように血液が体内を巡りやすくなり、腰まわりの筋肉にも酸素や栄養が行き届きやすくなるとされています。

反対に、長時間座ったままだと筋肉が動かず、血流が滞りやすいとされており、これが痛みや疲労感の一因になる可能性があるようです。とくにデスクワーク中心の生活をしている方にとっては、立っている時間が腰の「リセットタイム」になることもあるかもしれません。

姿勢改善で神経の圧迫が減ることも

立つことで姿勢が自然と伸びやすくなり、結果として神経への圧迫が軽減される場合もあるといわれています。たとえば、坐骨神経痛のように神経が圧迫されている状態では、座っているとお尻や太ももに痛みやしびれが出るケースがありますが、立って姿勢を正すことで症状が軽くなることもあるそうです。

もちろん、立っている姿勢が常に正しいとは限りませんが、「立つ方が楽」と感じるのは、神経への圧が緩む姿勢を自然と取っている可能性もあると言われています。

#腰痛と姿勢 #立つと楽な理由 #S字カーブの重要性 #血流改善で腰ケア #神経圧迫と姿勢改善

自分でできる腰痛対策とセルフケア

座り方を見直す(座面・姿勢・クッション)

腰痛を軽減するには、まず日常の座り方を見直すことが基本とされています。特に、椅子の座面が高すぎたり低すぎたりすると、骨盤が安定せず、腰椎に負担がかかる姿勢になりやすいといわれています。

膝の角度が90度になる高さの椅子を選び、深く腰掛けて骨盤を立てる意識が重要です。また、腰の隙間を埋めるようなクッションを活用することで、背骨のS字カーブを保ちやすくなるとされています。

ストレッチ・筋トレ(腸腰筋・ハムストリング)

腸腰筋やハムストリング(太ももの裏の筋肉)は、腰と骨盤の動きに密接に関わる筋肉です。これらが硬くなると、骨盤の動きが制限され、腰痛の原因になることもあると言われています。

朝や入浴後など体が温まったタイミングでのストレッチが効果的とされ、深呼吸を意識しながらゆっくり行うのがコツです。筋トレでは、ドローイン(腹式呼吸で腹筋を内側に引き込む)やブリッジ運動など、腰に負担の少ないメニューが推奨されているようです。

入浴・温熱・ツボ押しなどのケア法紹介

血流の悪化は腰痛の一因と考えられており、温めることで筋肉がゆるみ、循環が良くなるとされています。38〜40℃程度の湯船に10〜15分ほど浸かるだけでも、腰まわりが軽く感じることもあるようです。

また、腰やお尻まわりのツボ(例:委中、腎兪、殷門など)を押すことで、筋肉の緊張がやわらぐといわれています。市販の温熱シートや湯たんぽも、うまく使うとセルフケアの幅が広がります。

無理は禁物!逆効果にならないセルフケアの注意点

セルフケアは「継続すること」が大切ですが、無理をすると逆に腰を痛めてしまう可能性もあると言われています。たとえば、痛みが強い時に筋トレを頑張りすぎたり、強くツボを押しすぎるのはNGとされています。

「気持ちいい」と感じる程度にとどめ、体の変化を観察しながら無理なく続けることがポイントです。違和感や痛みが強くなる場合は、無理をせず専門機関への相談も視野に入れることが大切です。

#腰痛セルフケア #座り方改善 #腸腰筋ストレッチ #温熱とツボ押し #無理しない腰痛対策

改善しないときの相談先と検査法の選び方

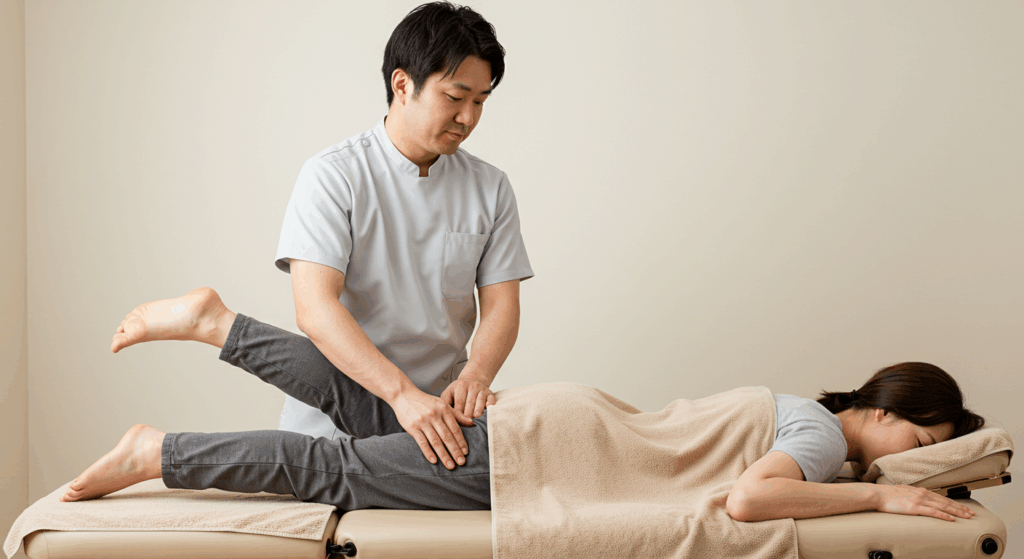

整形外科・整骨院・整体院・鍼灸の違い

腰痛が長引くと「どこに相談すればいいの?」と迷う方も多いと思います。それぞれの特徴を押さえておくと、自分の症状や目的に合った選択がしやすくなります。

まず整形外科では、医師による画像検査(レントゲン・MRIなど)を受けることができ、骨や神経の異常を調べるのに適していると言われています。一方、整骨院は「柔道整復師」という国家資格者が在籍し、捻挫や筋肉・関節の不調に対して手技や物理療法を行う場とされています。

整体院は民間資格の施術者が多く、主に骨格調整や姿勢の改善を目的とした施術を行うことが多いです。また、鍼灸院ではツボを刺激して血流を促すことで、筋肉の緊張緩和や痛みの軽減が期待されるとされています。

引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4119/

引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/7329/

画像検査(MRI・レントゲン)とその役割

腰痛の原因をより明確にするためには、画像検査が有効だと言われています。たとえば、レントゲン検査は骨の異常を確認するのに適しており、骨折やすべり症などの構造的な問題をチェックできるとされています。

一方、MRI検査は、神経や椎間板、筋肉などの軟部組織を詳細に映し出せるため、ヘルニアや脊柱管狭窄症などの神経系の問題を探る際に役立つといわれています。ただし、どの検査を受けるかは症状や状態によって異なるため、医療機関で相談しながら進めることが大切です。

保険診療と自由診療、どちらが適しているか?

整形外科や整骨院などでは健康保険が適用される施術がありますが、対象となるのは「外傷性の腰痛」や「明確な原因があるもの」などに限られているとされています。長期的な慢性腰痛や姿勢改善を目的とした施術には、自由診療(実費)のケースが多くみられます。

保険が使えると経済的な負担は軽くなりますが、施術の選択肢や時間が限られることもあるようです。一方、自由診療は費用はかかるものの、カスタマイズされた対応が期待できるという点もあるようです。自分の目的やライフスタイルに合わせて、両方をうまく使い分けるのが現実的かもしれません。

引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4119/

#腰痛の相談先 #整形外科と整骨院の違い #画像検査の活用 #保険と自由診療の選び方 #腰痛対策の判断基準