膝のヒビとは?骨折との違いと主な症状

そもそも「ヒビ」とは何か?医学的には「不全骨折」

日常会話で「骨にヒビが入った」とよく耳にしますが、医学的にはこれは**「不全骨折」**という状態を指すことが多いようです。完全に骨が折れて離れてしまう「完全骨折」とは違い、骨の一部に亀裂が入ったり、骨の中でひび割れているような状態をこう呼ぶことがあると言われています。

「ヒビ=骨折じゃない」と思われがちですが、実際には骨の損傷という意味で“骨折”の一種に含まれることがほとんどです。ただ、外見からは変形が見えづらかったり、動かせてしまうため、見逃されることも少なくないようです。

膝のように荷重がかかりやすい部位では、こうした小さなヒビでも痛みや腫れが強く出ることがあります。初期には湿布やマッサージで済ませてしまう方もいますが、違和感が長引く場合は注意が必要とされています(引用元: https://rehasaku.net/magazine/body/fracture-cure/)。

膝のヒビでよく見られる症状(痛み・腫れ・熱感など)

膝にヒビが入っているときに起こりやすい症状としては、ズキズキとした痛みや押したときの圧痛、そして腫れや熱を持つ感覚などがあげられます。転んだり、スポーツでぶつけたりしたあとにこれらの症状が出る場合は、骨に負荷がかかっている可能性があるとも言われています。

また、膝にヒビが入っていても、「歩けるしそんなに痛くないから大丈夫」と思ってしまうケースも多いようです。ですが、ヒビの深さや位置によっては、動かせる状態でも中で骨が損傷していることがあり、痛みが数日経っても改善しない場合は注意が必要とされています。

腫れ方や熱の有無、体重をかけたときの痛みの強さなどを観察することで、ある程度の見極めが可能ですが、最終的な状態確認には画像検査が必要になることもあります(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/fracture-cure/)。

骨折・捻挫・打撲との見分け方

膝をぶつけたりひねったりしたときに起こるケガとしては、「骨折」「捻挫」「打撲」なども考えられます。どれも症状が似ていて、初期の段階では区別がつきにくいと言われていますが、見分けるポイントはいくつかあります。

たとえば、捻挫や打撲は関節や筋肉に対するダメージが中心で、一定期間で腫れがひき、可動域が徐々に戻ってくることが多いとされています。一方で、**骨折(ヒビ含む)は、痛みや腫れが強く、「特定の動きだけが極端に痛む」「触るとズンと響くような痛みがある」**などの特徴が見られることがあります。

ただし、自己判断では限界があるため、こうした症状が数日以上続くようであれば、専門家の触診や画像検査を受けて状態を確認することが勧められています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/fracture-cure/)。

#膝のヒビとは #不全骨折の症状 #膝の腫れと痛みのサイン #打撲や捻挫との違い #膝のヒビの見分け方

膝にヒビが入る主な原因とは?

スポーツや転倒などの外傷性要因

膝にヒビが入る原因としてもっとも多いのが、転倒やスポーツによる衝撃です。たとえば、ジャンプの着地で膝を強く打った、ラグビーやサッカーで他人とぶつかった、階段から足を踏み外した――このような場面では、膝関節に急激な負荷がかかることがあり、骨にヒビが入ることがあると言われています。

特に注意したいのは、**膝蓋骨(膝のお皿)**への直接的な打撃です。この部分は比較的表面にあるため、ぶつけた衝撃がダイレクトに骨に伝わりやすいとされています。衝撃が小さくても、打ち所によっては内部にヒビが生じるケースもあるようです。

また、日常生活の中でのちょっとした転倒でも、打ち方によっては骨にダメージが及ぶことがあるため、「動ける=軽傷」と思い込まず、体の反応を丁寧に観察することが大切だとされています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/fracture-cure/)。

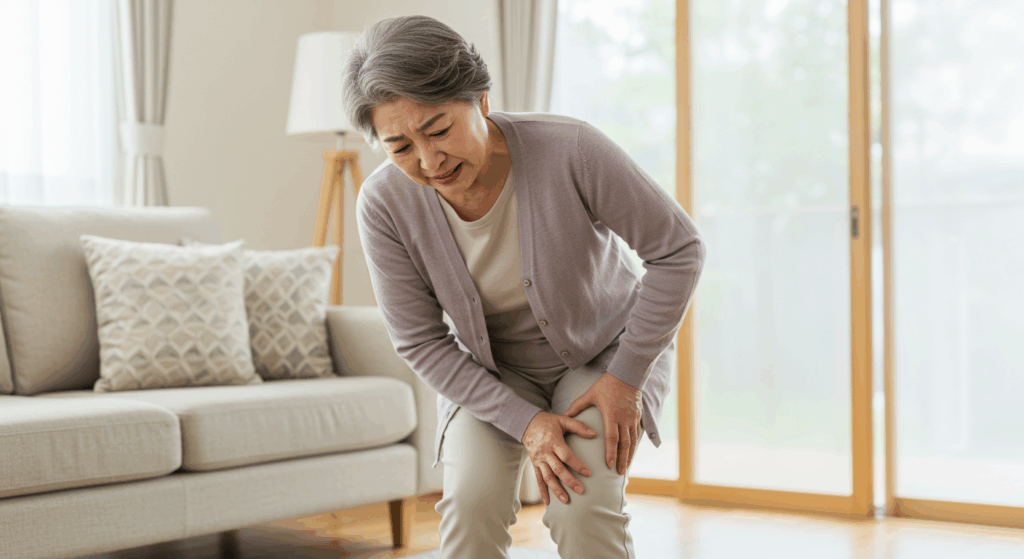

骨密度の低下(高齢者に多い事例)

ヒビのリスクは年齢によっても異なります。とくに高齢者では、骨密度の低下が影響して、ちょっとした衝撃でも骨にヒビが入るケースがあると言われています。

加齢とともに骨の内部構造はスカスカになりやすく、転んだ際に骨が耐えきれず、ヒビや骨折につながることがあります。これは**「脆弱性骨折(ぜいじゃくせいこっせつ)」**と呼ばれることもあります。見た目では「軽く尻もちをついただけ」のように見えても、膝や太ももの骨にダメージが及んでいるケースもあるようです。

このような背景があるため、高齢者が膝に痛みを訴える場合には、骨の質や骨粗しょう症の有無にも注目することが重要だと考えられています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/fracture-cure/)。

繰り返しの負担による疲労骨折も

膝のヒビは、強い衝撃だけでなく「繰り返しの負担」でも起こる可能性があるとされています。これがいわゆる「疲労骨折」です。長距離ランナーやジャンプ動作を繰り返すアスリート、階段の昇り降りが多い生活をしている人などに見られることがあります。

疲労骨折では、1回の衝撃で骨が損傷するのではなく、微細な負荷が何度も同じ部位にかかることで、徐々に骨が傷んでヒビのような状態になるとされています。痛みはじわじわと出てくるケースが多く、最初は筋肉痛のように感じることもあり、気づかず悪化させてしまう例も少なくないようです。

こうした場合は、「いつもの違和感がなかなか消えない」ことを目安に、早めにチェックすることが勧められています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/fracture-cure/)。

#膝にヒビが入る原因 #外傷性の不全骨折 #高齢者と骨密度低下 #疲労骨折のリスク #膝の打撲と見極め方

ヒビかも?と思ったときのチェックポイント

「歩けるから大丈夫」とは限らない理由

「膝をぶつけたけど歩けるから大丈夫かな」と感じたことはありませんか?実は、膝にヒビが入っていても歩ける場合は意外と多いとされています。これは、完全に骨が折れているわけではなく、不全骨折という状態で、骨の一部に亀裂があるにとどまっているからだといわれています。

動かせる=問題なし、と判断してしまいがちですが、荷重をかけたときにジワッとした痛みが出る、階段の上り下りだけがつらいといった症状がある場合には、注意が必要と考えられています。とくに膝は日常的に使う関節なので、軽度の損傷でも無理を重ねると悪化につながる可能性もあるとされています。

違和感が1日以上続く、腫れや熱っぽさがあるなどの変化が見られたら、専門機関での検査を視野に入れておくと安心かもしれません(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/fracture-cure/)。

自宅で確認できる初期の兆候とは

膝にヒビがあるかも?と思ったとき、自宅でもいくつか確認できるポイントがあります。代表的なのは、**押したときの痛み(圧痛)**です。とくに膝蓋骨やその周辺を指で軽く押してみて、明らかに「ここだけ強く痛む」という場所がある場合は、注意が必要とされています。

また、膝の腫れ方や熱っぽさも判断のヒントになります。外傷直後から大きく腫れてきたり、触ると他の部位よりも熱を感じるようであれば、内部に炎症反応が起きている可能性があると考えられています。

ただし、痛みや腫れの程度には個人差があります。「思ったより軽い」と感じても、翌朝になって痛みが強まるといったケースも報告されており、経過を数日間観察することが推奨されています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/fracture-cure/)。

来院前にやってはいけない対応(湿布・マッサージなど)

膝をぶつけたとき、つい「とりあえず湿布を貼って様子を見よう」「揉んだらラクになるかも」と思ってしまう方も多いかもしれません。ただし、骨にヒビが入っている可能性がある場合は、むやみに刺激を与えないことが大切とされています。

特に、マッサージや無理なストレッチ、温める行為は逆効果になることもあるようです。炎症が起きている部位を刺激してしまうと、痛みや腫れが悪化するリスクがあると考えられています。

応急的な対応としては、アイシング(冷やす)と安静が基本とされており、患部を無理に動かさないことがポイントです。判断に迷う場合は、「動かすと痛い」「体重をかけたときに痛む」などの症状が続いていないか確認したうえで、専門家に相談するのが安心だと言われています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/fracture-cure/)。

#膝のヒビのチェックポイント #歩けるから安心とは限らない #自宅でできる確認方法 #やってはいけない応急処置 #ヒビの初期症状と見分け方

病院で行われる検査と治療の流れ

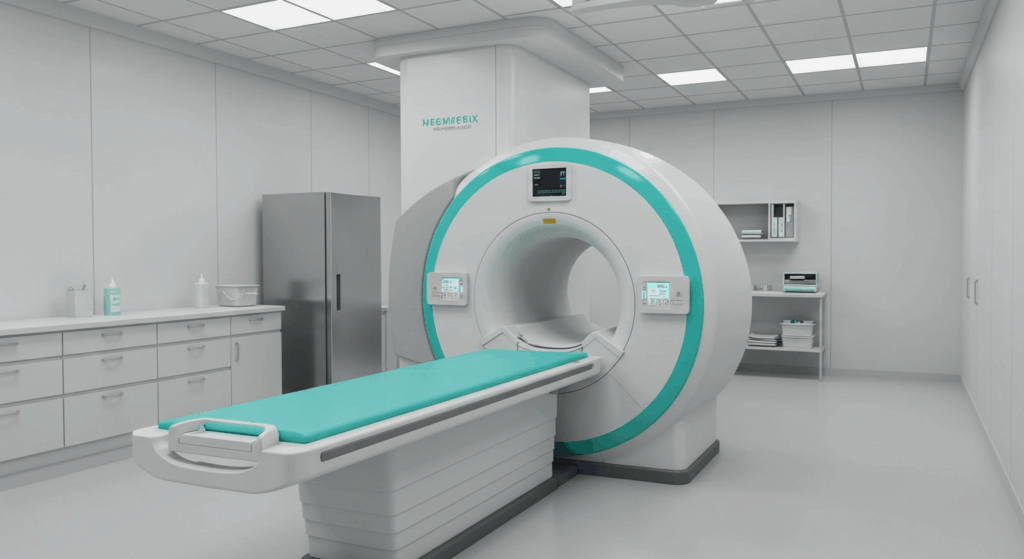

レントゲンで写らないケースもある?CT・MRIの役割

膝のヒビが疑われて来院した場合、最初に行われることが多いのがレントゲン検査です。骨の状態を視覚的に確認できる基本的な検査方法であり、骨折の有無や位置を把握するうえで重要だと言われています。

ただし、ヒビが浅かったり、角度や位置によってはレントゲンに映りにくいケースもあるようです。そのため、必要に応じてCT検査やMRI検査が提案されることもあります。CTではより立体的に骨の構造を見ることができ、MRIは骨の中の変化や軟部組織の損傷にも対応できるとされています。

目に見える腫れや痛みがあるのにレントゲンでは異常が確認できないときには、追加検査を受けることで状態が明確になる可能性があると考えられています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/fracture-cure/)。

ギプス・サポーター・安静などの施術内容

検査の結果、膝にヒビが確認された場合には、基本的に安静を保つ施術が中心になると言われています。骨の損傷を悪化させないために、ギプス固定や専用サポーターの使用が提案されることもあります。

軽度の場合は、取り外し可能な固定具やテーピングによって動きを制限しながら日常生活を送るケースもあるようです。反対に、体重がかかるだけでも負担になるような位置にヒビがある場合は、松葉杖を使うよう指導されることもあると言われています。

また、痛みが強い時期には、冷却や鎮痛処置、患部の挙上といった基本的なケアも併用されることが一般的です。施術内容は、ヒビの場所・程度・生活スタイルなどに応じて変わるため、医師との相談が重要になります(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/fracture-cure/)。

リハビリ開始のタイミングと注意点

膝のヒビが確認されたあと、しばらくは安静にする期間が設けられますが、ある程度の回復が見られるとリハビリが始まるケースも多いようです。リハビリの目的は、関節の動きや筋力の回復を促し、再発を防ぐための体の使い方を身につけることにあります。

ただし、リハビリの開始時期やメニューは一律ではないとされており、ヒビの状態や痛みの有無、腫れの程度などを見ながら進める必要があるようです。早く動かしたい気持ちがあっても、焦って負荷をかけすぎると回復が遅れるリスクもあると考えられています。

ストレッチや筋トレも大切ですが、まずは「痛みのない範囲で」「段階的に負荷を上げていく」ことが基本とされています。担当の理学療法士や医師の指示に従いながら、無理のない範囲で続けることが望ましいといわれています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/fracture-cure/)。

#膝ヒビの検査方法 #レントゲンで映らない骨折 #ギプスとサポーターの違い #膝のヒビとリハビリ開始時期 #施術と安静のバランス

日常生活で気をつけたいポイントと再発予防

体重のかけ方・移動時の注意点

膝にヒビが入ったあとは、日常のちょっとした動きにも注意を払うことが大切だと言われています。特に、体重のかけ方や立ち上がるときの動作、階段の上り下りなどで偏った負荷がかかると、ヒビの再発や悪化につながる可能性があるとされています。

歩くときは、無意識にかばってしまい反対側の足に過剰な負担がかかることもあるため、左右のバランスを意識するのがポイントです。また、膝をかばいすぎて背中を丸めたり、腰を反らせる姿勢を続けると、他の関節や筋肉にも影響が出ることがあるようです。

杖や手すりを使う場合は、不安定な姿勢で移動しないよう慎重に。外出時は段差や滑りやすい場所を避けるなど、転倒防止の環境づくりも再発予防につながるとされています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/fracture-cure/)。

栄養・運動・睡眠で骨の回復をサポート

膝のヒビを早期に改善させるには、体の内側からのサポートも見逃せません。とくにカルシウムやビタミンD、たんぱく質などは、骨の再生に関わる栄養素として知られており、食事からバランスよく摂取することが勧められています。

また、適度な日光浴もビタミンDの生成を助けるとされており、外を少し歩く、ベランダで日を浴びるといった工夫が有効な場合もあるようです。さらに、質のよい睡眠も回復を促すホルモン分泌に関係しているとされているため、生活リズムを整えることも忘れずに。

無理な運動は避けつつ、医師の許可が出た後は軽い体操やストレッチから徐々に体を動かすことで、回復の土台がつくられるとも言われています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/fracture-cure/)。

再発を防ぐには「筋力のバランス」も大切

膝にヒビが入った原因が回復しても、同じ動作や負荷の偏りが続けば再発のリスクは残ると考えられています。そのため、再発予防には筋力のバランス調整が欠かせないとされています。

とくに膝まわりでは、太もも前(大腿四頭筋)と裏側(ハムストリングス)、**お尻の筋肉(中臀筋)**のバランスが重要だと言われています。これらがうまく使えないと、膝関節にかかる力が一点に集中してしまい、ヒビや炎症を引き起こす原因となるようです。

簡単な筋トレやストレッチを日常に取り入れ、動作時の姿勢や重心を意識することで、体全体の使い方が改善されていくと考えられています。リハビリ後もメンテナンスとしての運動習慣を継続することが、長期的な予防につながるかもしれません(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/fracture-cure/)。

#膝ヒビと日常動作の注意点 #骨の回復に必要な生活習慣 #転倒防止と体重のかけ方 #筋力バランスと再発予防 #膝のヒビ後のケア方法