自律神経とは?乱れるとどうなるのか

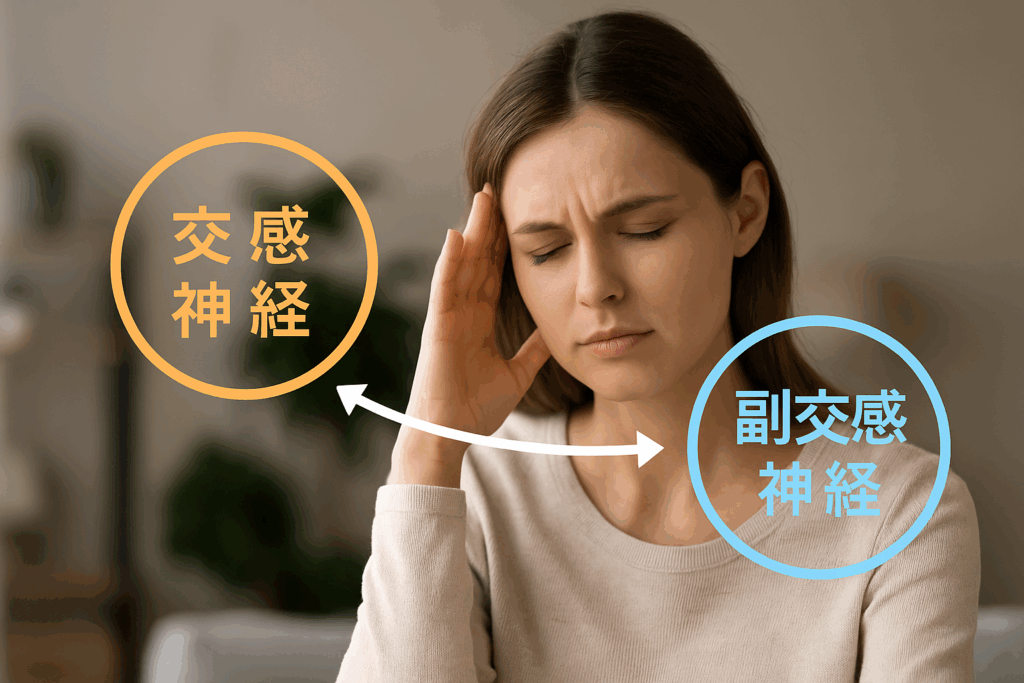

交感神経と副交感神経のバランスがポイント

「なんとなく調子が悪い」「寝ても疲れが取れない」そんなとき、自律神経の乱れが関係している可能性があると言われています。自律神経とは、私たちの意思とは関係なく体をコントロールしている神経で、心臓の動き、呼吸、体温、内臓の働きなど、生命活動を支える重要な働きを担っています【引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/autonomic-nerves/】。

自律神経は主に「交感神経」と「副交感神経」の2つに分かれており、日中や活動時に優位になるのが交感神経、リラックスや睡眠時に働くのが副交感神経です。この2つがシーソーのようにバランスを取り合って、私たちの体を整えているとされています。

しかし、仕事や人間関係のストレス、不規則な生活、過労、スマートフォンの使いすぎなどが続くと、このバランスが崩れてしまう場合があると考えられています。特に現代では、交感神経ばかりが優位になり、副交感神経がうまく働かないまま慢性的な緊張状態が続いてしまう人が多いとも言われています。

自律神経が乱れたときに起こりやすい症状とは?

自律神経が乱れると、体と心の両方に不調が現れやすくなります。たとえば、以下のような症状が見られることがあるようです【引用元:https://www.harikyu.or.jp/general/qanda/jiritsu.html】【引用元:https://www.karada39.com/column/529/】。

- 慢性的な疲れやだるさが抜けない

- 寝つきが悪く、途中で目が覚める

- 動悸・息苦しさ・胸の圧迫感

- 便秘や下痢など胃腸の不調

- めまい・ふらつき・耳鳴り

- イライラや不安感、うつっぽさ

これらの症状は、病院で検査をしても異常が見つからないことも多く、「どこが悪いのかはっきりしないけれどつらい」というケースが少なくないようです。こうした状態は「不定愁訴」と呼ばれることもあり、自律神経の乱れと関係している可能性があるとされています。

自律神経はストレスや環境の影響を受けやすいため、まずは日常生活のリズムを見直すことや、リラックスする時間を作ることが大切です。また、症状が続く場合は専門家への相談を検討すると安心につながることがあります。

#自律神経の仕組み

#交感神経と副交感神経

#不定愁訴の原因

#ストレスと神経バランス

#体と心の不調

自律神経の乱れに対する鍼灸のアプローチ

ツボ刺激で神経と血流のバランスに働きかけるとされる

自律神経が乱れていると感じるとき、鍼灸でのアプローチが選択肢に入ることがあります。鍼灸では、ツボ(経穴)に対して鍼やお灸を用いて刺激を与え、その刺激によって神経系や血流の働きを調整しようとする考え方があるようです【引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/autonomic-nerves/】。

特に、交感神経が優位になりすぎている状態では、背中や首まわりの筋緊張が強くなっていることも多く、これをゆるめていくことが副交感神経の働きを引き出す一因になると考えられています。ツボの中には、リラックスを促す「百会(ひゃくえ)」や「神門(しんもん)」、「内関(ないかん)」といったポイントがよく使用されるようです。

また、お灸による温熱刺激には、血流を促進しながら気持ちを落ち着ける作用が期待されているとの報告もあります。これは、副交感神経の活性化を間接的にサポートすることにつながると言われています。

西洋医学と東洋医学、両方の視点で調整を目指す考え方

鍼灸の特徴として、西洋医学だけでなく東洋医学的な視点も取り入れている点があります。東洋医学では、「気・血・水」のバランスが乱れることで体調が崩れるとされており、自律神経の不調もこのバランスの崩れと結びついて考えられています。

たとえば、「気」が滞ることで精神的なイライラや不眠が起こると考えられている場合、気の巡りを整えるツボに鍼を行うことで、体全体の流れを調整しようとする方法が取られるようです。また、「肝・心・腎」などの臓腑の状態を五行論から読み解き、それぞれに対応した経絡(エネルギーの流れのルート)に働きかける施術が行われるケースもあります【引用元:https://www.harikyu.or.jp/general/qanda/jiritsu.html】。

このように、単に「肩こりだから肩のツボ」ではなく、「自律神経の乱れを背景とした全身の状態」をみながら、個々に合った施術を組み立てていくのが鍼灸の特長のひとつだとされています。

ただし、鍼灸は万能ではなく、体質や不調の程度によっても合う・合わないがあると考えられています。不安がある場合は、国家資格を持った鍼灸師に相談しながら、自分に合ったケアを見つけていくことが望ましいと言われています。

#自律神経と鍼灸

#東洋医学の考え方

#副交感神経アプローチ

#ツボ刺激でリラックス

#気血水バランス

どんな人に鍼灸が向いている?

病院では「異常なし」と言われたけれど、不調が続く人

「検査では異常がないと言われたのに、なんとなく体が重い」「めまいやだるさ、眠れなさが続いている」──そんなふうに感じている方は、自律神経の乱れが影響している可能性があると考えられています【引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/autonomic-nerves/】。

自律神経の不調は、血液検査や画像検査ではなかなか数値化されにくいため、病院では「様子を見ましょう」で終わってしまうケースもあるようです。こうした“原因不明の不調”に対して、鍼灸は体全体のバランスを整える視点からアプローチされることがあるため、選択肢のひとつとして検討されることがあるようです。

ストレスや緊張が抜けず、常に交感神経が優位な方

現代人は、仕事・人間関係・情報過多など、無意識のうちに多くのストレスにさらされています。特に「常に気を張っている」「リラックスの仕方がわからない」と感じている方は、交感神経ばかりが働きすぎてしまい、自律神経のバランスが崩れやすくなるとも言われています【引用元:https://www.harikyu.or.jp/general/qanda/jiritsu.html】。

鍼灸では、そうした緊張状態に対して副交感神経の働きを促すような施術が行われることがあり、気持ちが落ち着くと感じる方も多いようです。もちろん、個人差はあるものの、「なんとなくホッとする時間が増えた」と感じたという声もあるようです。

慢性的な不調を抱えながらも、日常をなんとかこなしている人

「つらいけど、休めない」「家事や育児、仕事があるから我慢している」――そんな方ほど、心と体のケアが後回しになってしまいがちです。睡眠不足、食欲不振、イライラ、不安感などが重なり、自律神経のリズムが崩れやすくなるといった傾向も見られるようです。

鍼灸は薬を使わないため、体への負担が少ない方法として検討されることがあります。定期的に施術を受けることで、自分の体と向き合う時間が増え、生活を整えるきっかけになる場合もあるようです【引用元:https://www.karada39.com/column/529/】。

もちろん、すべての人に合うわけではありませんが、「まずは自分の状態を丁寧に聞いてもらいたい」と思っている方にとって、鍼灸院は相談しやすい場になることもあるとされています。

#自律神経不調

#原因不明の不調

#ストレスケア

#緊張が抜けない

#鍼灸向いている人

鍼灸の施術の流れと通院頻度の目安

初回はカウンセリングと触診からスタート

鍼灸を受けたことがない方にとって、「どんな流れで進むのか」は気になるポイントのひとつです。初めての来院では、いきなり鍼を打つのではなく、まずは丁寧なカウンセリングから始まることが一般的だと言われています【引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/autonomic-nerves/】。

具体的には、現在の体の状態や困っている症状、生活習慣、ストレス状況などをヒアリングしたうえで、脈や舌、背中などを見ながら東洋医学の視点で全体のバランスを確認する流れになることが多いようです。その上で、状態に合わせて施術するツボを選び、実際の施術に入っていくという順序が一般的です。

施術中は、必要に応じて鍼とお灸の両方が使われることもあり、体の反応を見ながら強さや時間が調整される場合もあるとされています。無理のない範囲で、本人のコンディションに合わせて進めていくスタンスが重視されているようです。

施術の効果は“積み重ね”が大切|通院頻度の目安

自律神経の乱れに対する鍼灸の施術では、「1回で劇的に変わる」というよりも、複数回の施術を重ねる中で少しずつ体が変化していくことがあると考えられています【引用元:https://www.harikyu.or.jp/general/qanda/jiritsu.html】。

一般的な通院ペースとしては、初期は週1回程度を2〜4回続け、その後は体の反応を見ながら2週に1回、あるいは月1回と間隔をあけていく流れが多いようです。ただし、体質や症状の度合いによって適した通院頻度は異なるため、施術者との相談を重ねながら決めていくことが大切とされています。

また、効果を感じやすい方もいれば、数回通ってから変化に気づく方もおられるようです。施術の効果を安定させるためにも、可能な範囲で生活習慣やセルフケアを併用することが勧められる場合もあります【引用元:https://www.karada39.com/column/529/】。

そのため、短期間で無理に改善を目指すというより、「自分の体と向き合う時間を作る」くらいの感覚で通うのが長続きしやすいようです。

#鍼灸施術の流れ

#初回カウンセリング

#通院頻度の目安

#体質に合わせた対応

#効果は積み重ね

鍼灸以外にできるセルフケアや予防法

生活リズムを整えるだけでも、自律神経に変化が生まれることも

「自律神経を整える」と聞くと、専門的な施術が必要に思われるかもしれませんが、実は日常生活の中でも取り組めることは少なくありません。とくに睡眠・食事・運動といった基本的な生活習慣は、自律神経の安定に深く関わっているとされています【引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/autonomic-nerves/】。

まず、睡眠について。22時~翌2時の時間帯は、副交感神経が優位になりやすいとされる時間帯です。この時間帯にしっかりと休息を取ることが、心身の回復を助ける可能性があるようです。また、朝はなるべく自然光を浴びて体内時計をリセットする習慣も、自律神経のリズムを整えるために役立つと言われています。

適度な運動や呼吸法がストレス軽減に有効な場合も

自律神経のバランスを乱す要因として、慢性的なストレスが挙げられます。こうしたストレスに対処する方法のひとつとして、有酸素運動やストレッチなどの軽い運動が取り入れられることがあります。特にウォーキングやヨガなどは、交感神経と副交感神経の切り替えを促す働きがあるとも言われています【引用元:https://www.harikyu.or.jp/general/qanda/jiritsu.html】。

また、深くゆっくりとした呼吸を意識することで、副交感神経が優位になりやすくなるという報告もあります。たとえば、吸うよりも吐く時間を長くする呼吸法を寝る前に数分行うだけでも、「落ち着いて眠れるようになった」と感じる方がいるようです。

もちろんこれらの効果の感じ方には個人差があるため、「試してみて心地よいかどうか」を基準に選ぶのがポイントです。

「デジタルデトックス」と「自分を労わる時間」も大切に

現代人の生活には、スマートフォンやパソコンといったデジタル機器が欠かせません。しかし、これらの機器から発せられるブルーライトや情報の刺激は、交感神経を優位にさせやすいと言われています。寝る前にスマホを長時間見ていると、眠りが浅くなると感じた経験がある方も多いのではないでしょうか【引用元:https://www.karada39.com/column/529/】。

そんなときに試してほしいのが、「デジタルデトックス」。就寝1時間前からスマホやテレビの使用を控え、照明を落として読書やアロマ、ストレッチをするだけでも、自律神経の切り替えがスムーズになる場合があるようです。

また、日々の生活の中で「何もしない時間」や「好きなことだけをする時間」を意識的に作ることも、心と体のバランスを整える一助になると考えられています。

#自律神経セルフケア

#生活習慣を整える

#デジタルデトックス

#呼吸法とストレッチ

#心と体のバランス