起きると吐き気・寝ると楽のメカニズムとは?

朝起きたときに吐き気を感じるのに、横になると落ち着くことがあります。こうした体の反応は、自律神経の働きと深く関係していると言われています。人間の体は、活動時には交感神経が優位になり、休息時には副交感神経が働く仕組みです。朝は一日の始まりで交感神経が急に優位になりやすいため、胃腸に負担がかかり吐き気が出やすいと説明されています(引用元:https://chr.co.jp/blog/asahakike/)。

朝の吐き気と自律神経の関わり

特にストレスや睡眠不足が続くと自律神経が乱れ、起床時に吐き気や食欲不振といった不調が強まりやすいと考えられています。自律神経は消化管の働きをコントロールしているため、緊張や疲労が溜まることで胃酸の分泌や腸の運動が不安定になり、朝特有の吐き気につながる可能性があると指摘されています(引用元:https://odod.or.jp/kiritsusei-tohaod-3322/)。

一方で、横になった状態では副交感神経が優位になり、消化管が安定することで症状が和らぎやすいと言われています。つまり、「起きると吐き気」「寝ると楽」という体験は、自律神経の切り替えの影響を受けていると説明されています。

回復の理由と生活習慣との関連

また、朝の不調が続く人は、生活習慣のリズムが乱れているケースも少なくないとされています。夜更かしや食事時間の不規則さ、寝る直前の飲酒や暴飲暴食は胃腸に負担を与え、自律神経の働きを不安定にする要因になると指摘されています(引用元:https://igarashi-c.jp/depression/)。

ただし、これらはあくまで一般的な傾向であり、症状が強く続く場合や日常生活に支障がある場合は、専門の医療機関で相談することが勧められています。

#起きると吐き気

#寝ると楽

#自律神経の乱れ

#朝の不調

#生活リズム改善

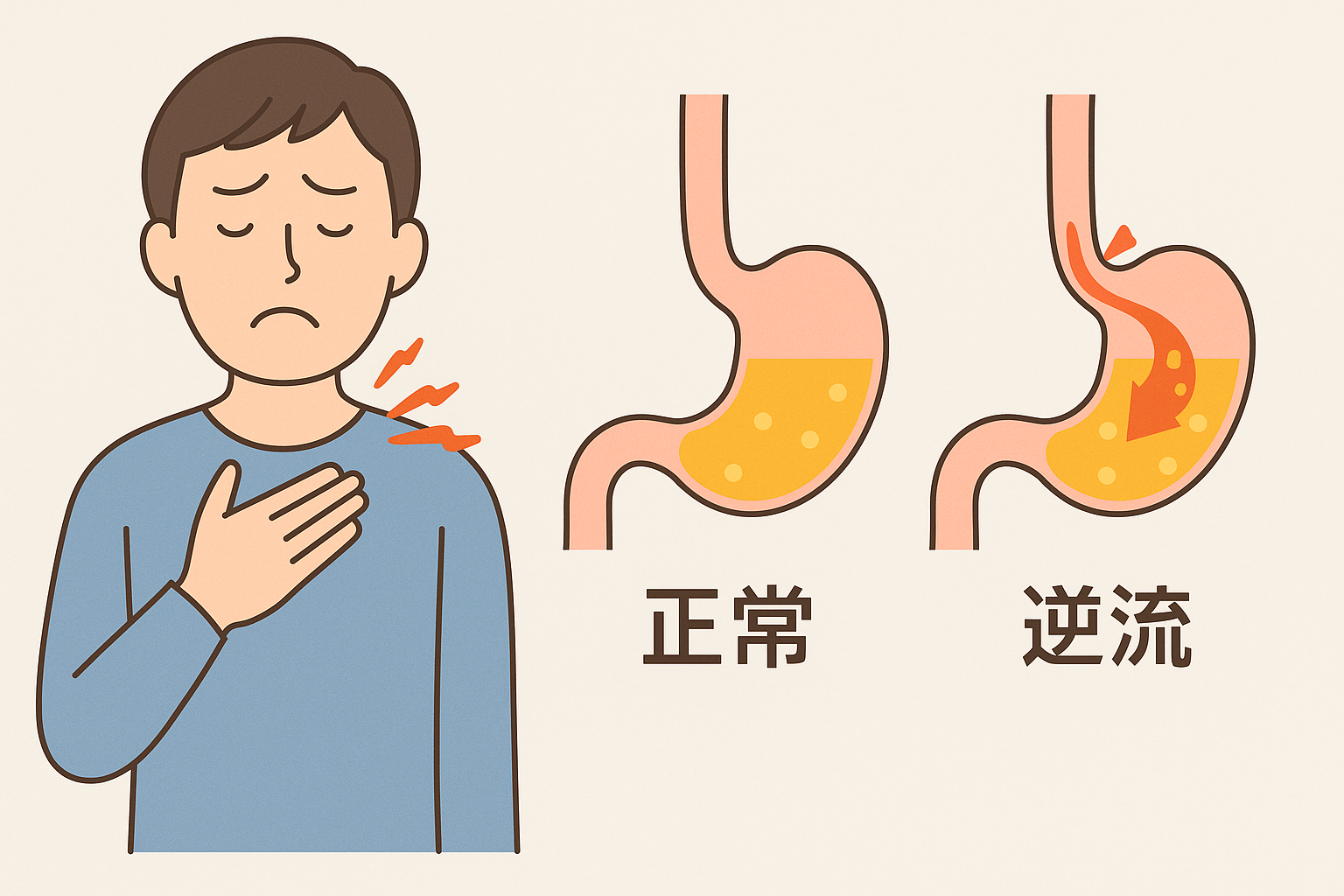

原因①:逆流性食道炎や消化管の負担

朝起きたときに吐き気を感じる背景には、逆流性食道炎が関係していると言われています。特に寝る前に食事をしたり、夜遅くにお酒や脂っこいものを摂ったりすると、胃に大きな負担がかかります。その状態で横になると胃酸が逆流しやすくなり、翌朝の不快感につながるケースがあると説明されています(引用元:https://www.senju-ge.jp/media/laydown-nauseous)。

寝る前の食事が影響しやすい理由

胃は食べ物を消化するのに数時間を必要とすると言われています。そのため、食後すぐに横になると、消化の途中で胃酸が逆流し、食道や喉に刺激を与えることがあります。これが「起きると吐き気」を引き起こす一因になると考えられています(引用元:https://chr.co.jp/blog/asahakike/)。

また、暴飲暴食によって胃が過度に膨らむと胃の内圧が高まり、逆流が起きやすくなるとも指摘されています。特に加齢や肥満傾向がある人は、食道と胃の境界を締める働きが弱まりやすいとされ、症状が出やすい傾向があるようです(引用元:https://odod.or.jp/kiritsusei-tohaod-3322/)。

消化管の負担と生活習慣の関わり

逆流性食道炎が繰り返し起きると、消化管の粘膜に刺激が加わり、慢性的な不快感や朝の吐き気を感じやすくなると言われています。そのため、寝る前の食事を控えたり、夕食の時間を早めることが対策の一つになると説明されています。加えて、枕を少し高くして眠る、適度な運動を心がけるなどの工夫も役立つと考えられています。

ただし、こうした工夫をしても改善がみられない場合や、吐き気が長期間続く場合には、専門の医療機関で相談することが勧められています。

#逆流性食道炎

#起きると吐き気

#寝ると楽

#消化管の負担

#生活習慣改善

原因②:自律神経の乱れ・起立性調節障害(OD)

朝起きて立ち上がろうとしたときに吐き気やふらつきを感じ、横になると楽になる。こうした特徴的な症状は「起立性調節障害(OD)」と呼ばれる自律神経の不調に関連していると言われています。特に思春期の子どもや中高生に多くみられるとされますが、大人でも起こるケースがあると説明されています(引用元:https://tsudashonika.com/disease-cat/other/od/)。

起立性調節障害の仕組みと特徴

人の体は横になっているときには血液が均等に巡っていますが、立ち上がると重力の影響で下半身に血液が集まりやすくなります。通常は自律神経の働きによって血圧や心拍数が調整され、脳に十分な血流が保たれると言われています。ところが、自律神経のバランスが乱れていると調整がうまくいかず、脳への血流が一時的に不足し、吐き気や立ちくらみ、だるさなどの症状につながることがあるとされています(引用元:https://hozawa.jp/blog/2023/07/20/%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%8C%E3%80%81%E6%9C%9D%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%8B%E8%B5%B7%E3%81%8D%E4%B8%8A%E3%81%8C%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%A6%E3%80%81%E5%AD%A6%E6%A0%A1/)。

このような症状は特に朝や午前中に強く、午後になると比較的落ち着くことが多いと指摘されています。横になることで血流が安定し、副交感神経が優位になるため、症状が楽になると言われています。

生活への影響と工夫

起立性調節障害は、学校や仕事に向かう時間帯に症状が出やすいため、日常生活に支障をきたす場合があります。周囲から「怠けている」と誤解されることもあり、本人にとって大きなストレスになることもあるとされています(引用元:https://odod.or.jp/kiritsusei-tohaod-3322/)。

そのため、生活リズムを整える、朝は急に立ち上がらずにゆっくり行動する、睡眠の質を高める工夫を取り入れるといったセルフケアが有効と考えられています。ただし、症状が長引く場合や生活に支障が出ている場合には、専門の医療機関で相談することが勧められています。

#起きると吐き気

#寝ると楽

#起立性調節障害

#自律神経の乱れ

#朝の不調

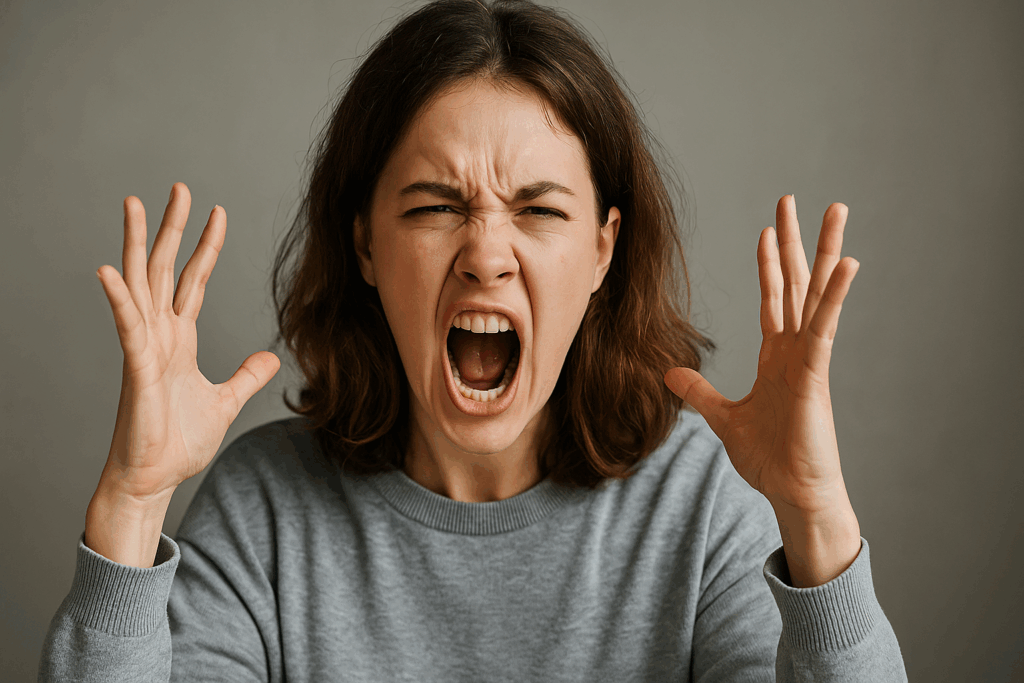

原因③:精神的ストレス・うつ的傾向

朝起きたときに強い吐き気や体のだるさを感じる一方で、午後から夜にかけて少し楽になる。このような症状のパターンは、精神的ストレスやうつ的な傾向と関連していると言われています。特に、うつ病の方には「日内変動」と呼ばれる特徴があり、午前中に不調が強く現れ、夕方以降に和らぐケースが多いとされています(引用元:https://igarashi-c.jp/depression/)。

ストレスと自律神経のつながり

精神的なストレスは自律神経に大きな影響を与えると考えられています。緊張や不安が続くと交感神経が優位になり、胃腸の働きが抑えられ、吐き気や胃もたれが起こりやすくなると言われています。また、ストレスによって睡眠の質が低下すると、翌朝の不調がさらに強まる悪循環に陥ることもあると指摘されています(引用元:https://chr.co.jp/blog/asahakike/)。

このように、心と体は密接に関係しており、精神的負担が長く続くと、朝の吐き気という形で体に表れることがあるとされています。

午前中に不調が強く出やすい理由

うつ的な傾向のある方が午前中に強い吐き気を訴える背景には、ホルモン分泌のリズムも影響していると言われています。例えば、ストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールは朝に分泌量が増えるため、その変化が気分の落ち込みや体調不良に関係する可能性があると説明されています(引用元:https://odod.or.jp/kiritsusei-tohaod-3322/)。

午後から夜にかけて少し気分が軽くなることが多いのは、このホルモンリズムや自律神経の働きが関係していると考えられています。

気づいたときにできる工夫

朝の吐き気がストレスやうつ的傾向と関わっている場合、生活リズムを整えることが第一歩になるとされています。例えば、朝の光を浴びる、決まった時間に寝起きする、深呼吸やストレッチで心身を落ち着かせるなどが効果的と説明されています。ただし、症状が長く続く場合や日常生活に支障が出ている場合は、専門の医療機関に相談することが勧められています。

#起きると吐き気

#寝ると楽

#精神的ストレス

#うつ的傾向

#午前中の不調

セルフケアと来院の目安/まとめ

朝起きたときに吐き気を感じ、横になると楽になる症状は、生活習慣や自律神経の乱れ、消化管の不調などが影響していると言われています。まずは日常生活の中でできる工夫を取り入れることが、改善のきっかけになると説明されています。

自宅で取り入れやすいセルフケア

1つ目は、寝る前の食事を控えることです。胃に食べ物が残ったまま横になると逆流が起こりやすいため、夕食は就寝の2〜3時間前までに済ませることが望ましいとされています(引用元:https://www.senju-ge.jp/media/laydown-nauseous)。

2つ目は、生活リズムの改善です。毎日同じ時間に起きて太陽の光を浴びることで自律神経が整いやすくなると考えられています(引用元:https://odod.or.jp/kiritsusei-tohaod-3322/)。

3つ目は、朝の動作をゆっくり始めることです。起き上がるときに一気に立ち上がるのではなく、布団の中で深呼吸をしてから体を起こすと、不調が和らぐ場合があると説明されています。

4つ目は、水分補給です。朝の脱水は吐き気やふらつきを助長するため、コップ1杯の水を飲む習慣が役立つと考えられています。

5つ目は、ストレスを軽減する工夫です。軽い運動や趣味の時間を持つことで、自律神経のバランスを整える助けになるとされています(引用元:https://chr.co.jp/blog/asahakike/)。

来院を検討すべきタイミング

一方で、セルフケアを続けても症状が改善しない場合や、吐き気が長期化して生活や学業・仕事に支障が出ているときは、医療機関に相談することがすすめられています。目安としては、消化器系に不安がある場合は内科・消化器内科、ストレスや気分の落ち込みが関係している場合は心療内科などが考えられるとされています。

朝の吐き気は一時的な不調として軽く考えられがちですが、背景には体や心のサインが隠れていることもあると説明されています。セルフケアと医療相談をうまく組み合わせながら、自分に合った対処法を探すことが大切だと言われています。

#起きると吐き気

#寝ると楽

#セルフケア

#生活リズム改善

#来院の目安