電気針とは?|通常の鍼との違いと仕組み

電気針の基本的な仕組み

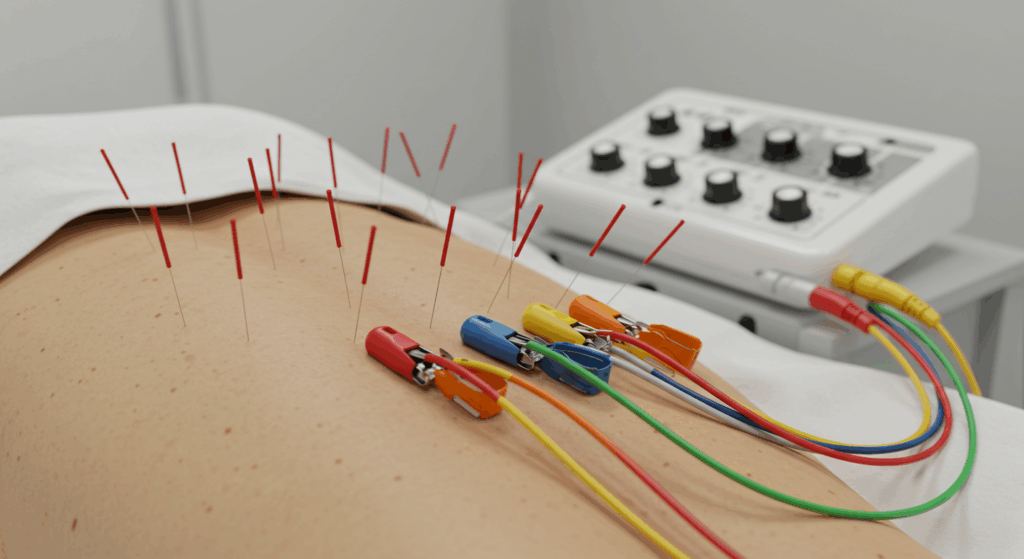

電気針とは、通常の鍼に電気刺激を加える施術方法で、正式には「電気鍼(でんきしん)」とも呼ばれています。微弱な電流を鍼を通じて体内に流すことで、筋肉や神経に働きかける仕組みです。

この電気刺激は、心地よい「ピクピク」という筋肉の収縮を引き起こすことで、血流や神経伝達の促進を目指すものとされています。一般的には低周波(1〜20Hz前後)が使用されることが多く、痛みはほとんど感じにくい程度の微弱な刺激です。

「電気を流す」というと怖い印象を持つ方もいますが、実際の刺激はソフトで、多くの方がリラックスできたと感じることが多いようです。

引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1708/

普通の鍼治療との違い

通常の鍼治療は、体に細い鍼を刺して自然治癒力を引き出す方法です。一方、電気針は「刺した後」に電流を加えることで、より強い刺激を筋肉や神経に届けるという特徴があります。

たとえば、手技では届きづらい深層筋にもアプローチしやすいというメリットがあり、慢性的なコリや痛みに対して用いられることが多いです。

また、同じツボを使っても、電気を加えるかどうかで体への影響や実感の出方が変わるといった声もあるようです。

ただし、すべての症状において電気針が優れているというわけではなく、症状や体質に合わせた使い分けが重要とされています。

どんな悩みに使われるのか(肩こり・腰痛・顔のたるみなど)

電気針は幅広い悩みに対応できると言われています。特によく使われるのが以下のようなケースです。

- 肩こりや首こりが慢性的に続く場合:血流不足や筋肉の緊張にアプローチすることで緩和を目指します。

- 腰痛や坐骨神経痛などの痛みが強いとき:深部の筋肉まで刺激を届けることで、電気刺激が補助的に働く可能性があります。

- 顔のたるみ・むくみが気になる美容目的:表情筋の刺激により血流やハリ感をサポートするとされ、美容鍼との組み合わせも人気です。

特に「通常の鍼で実感が少なかった」という方が、電気針で変化を感じたというケースもあるようです。ただし、電気刺激に敏感な方やペースメーカーを使用している方は避けたほうがよいとされています。

引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1708/

#電気針とは #電気鍼の仕組み #鍼と電気の違い #肩こり腰痛のケア #美容鍼と併用可能

電気針の効果とは?期待できる症状別のメリット

筋肉のこりや痛みの改善

電気針は、肩こりや腰痛、筋肉の張りなどに悩んでいる方にとって、選択肢のひとつと言われています。

鍼に微弱な電流を流すことで、通常の鍼よりも深部の筋肉まで刺激が伝わりやすくなるとされており、「届きにくいコリに作用する感覚があった」といった声もあるようです。

特に慢性的なコリや筋肉疲労に対して、血行や神経伝達のサポートを目的に使われることが多く、実際の施術後に「体がポカポカする」「可動域が広がった感じがした」と感想を述べる方もいます。

ただし、効果の出方には個人差があり、すべての人に適しているわけではないため、初回は様子を見ながら施術を受けるのが安心です。

引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1708/

美容目的で使われるケース(美容鍼+電気)

近年注目を集めているのが、美容鍼と電気刺激を組み合わせた「電気美容鍼」です。

顔に打った鍼に電気を流すことで、表情筋に適度な刺激を与えることができるとされており、「たるみやむくみが気になる」「フェイスラインを引き締めたい」という方の間で人気が高まっています。

エステのような表面的なアプローチではなく、筋肉や神経に直接働きかける点が特徴とされています。ただし、皮膚が敏感な方は刺激の強さや赤みの出やすさに配慮が必要です。

医療行為ではないため「改善する」と断定はできませんが、リラックス目的で受ける方も多く、顔色の変化や血行促進を実感したという声もあります。

引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1708/

リハビリや運動器疾患への応用

電気針は、スポーツ障害や関節の痛み、神経麻痺など、リハビリの一環として取り入れられることもあります。

例えば、神経がうまく働かないことで筋肉が動きにくくなっている場合に、電気刺激によって筋収縮を促すことがあるとされています。特に、顔面神経麻痺や腰部の神経障害に対して、鍼通電療法(パルス鍼)が用いられることもあるようです。

ただし、これは医師の判断や適切な触診のもとに行われるべきものであり、一般的な鍼灸院での施術ではリハビリ医療の一部ではない点には注意が必要です。

適応範囲については事前にカウンセリングで確認し、自分の目的に合った方法を選ぶことが大切です。

引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1708/

#電気針の効果 #筋肉のこりと痛み #美容鍼の活用例 #リハビリでの応用 #症状別メリット

電気針の副作用・リスクはある?安全性について

一般的な副反応(だるさ・内出血など)

電気針は微弱な電流を流すため、通常の鍼に比べて刺激が強めに感じる場合があります。そのため、施術後に「だるさ」や「眠気」を感じる方もいるようです。これは好転反応とも言われ、体が一時的に反応している状態だと考えられていますが、個人差が大きいため注意が必要です。

また、鍼を刺すという性質上、内出血が起こる可能性もあります。これは毛細血管に鍼が触れた際に起きるもので、通常は数日〜1週間ほどで自然に薄くなっていくことが多いと言われています。

ただし、内出血が大きく広がる、痛みが続くといった場合は、無理せず施術者に相談しましょう。

引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1708/

注意すべき体質や疾患(心臓疾患・ペースメーカー使用者など)

電気針は、すべての人に適しているわけではありません。とくに心臓疾患がある方や、ペースメーカーを使用している方は、電気刺激が影響するおそれがあるため、避けたほうがよいとされています。

また、妊娠中の方や出血傾向のある体質の方も、刺激によって影響を受けやすいといわれています。そのため、事前に体調や既往歴をしっかり伝えることが大切です。

鍼灸師は国家資格を持ち、触診による状態確認を行いますが、既存の病気については医師への相談が先となる場合もあるため、無理に施術を受けないようにしましょう。

引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1708/

安全に受けるためのポイント

電気針を安全に受けるためには、施術環境や担当者の資格の有無を確認することが基本です。

国家資格(はり師・きゅう師)を有する施術者であれば、適切な知識と技術に基づいて刺激の強さを調整してもらえる可能性が高いとされています。

また、最初は弱い電流から試してもらう、無理せず我慢しないなど、自分の感覚を大切にすることも安全性を高めるポイントです。

施術前後の水分補給や、当日の激しい運動を避けるといった行動も、体への負担を抑えるために推奨されることがあります。

不安な点は遠慮なく聞き、納得してから施術を受けるようにしましょう。

引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1708/

#電気針の副作用 #内出血とだるさ #ペースメーカー注意 #鍼灸の安全性 #施術前の確認事項

電気針の施術の流れと料金相場

実際の施術手順(問診~通電まで)

電気針の施術は、一般的に以下のような流れで行われると言われています。

まず最初に、カウンセリングや問診を通じて、現在の体調や悩みの症状、生活習慣などを丁寧に聞き取ります。ここで、既往歴や刺激に対する感受性なども確認されます。

次に、触診を行って痛みの出ている部位や筋肉の状態をチェック。そのうえで施術方針が決まり、鍼を刺すポイントが選ばれていきます。

鍼が刺さったら、電極を取りつけて微弱な電流を流し始めます。最初は「ピリッ」とした軽い刺激に驚く方もいますが、徐々に筋肉が「ピクピク」と動く感覚になり、多くの方がリラックス状態に入ることがあるようです。

施術中はスタッフが刺激の強さや体の反応を見ながら調整するため、気になることがあればすぐに伝えるのが安心です。

引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1708/

所要時間と回数の目安

施術時間は施設によって異なりますが、初回はカウンセリングを含めて60分前後が一般的な目安です。2回目以降は40分〜50分ほどで終了することもあります。

通電時間そのものは10〜20分程度のことが多いようですが、施術部位や刺激の強さによって前後します。

回数に関しては、症状の重さや目的によって個人差があり、「1回でスッキリした」と感じる方もいれば、「数回通って徐々に実感できた」というケースもあります。

特に慢性的な症状に対しては、週1〜2回の頻度で数週間続けるスタイルが取り入れられることもあるようです。

引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1708/

保険適用の有無や料金の目安

電気針は鍼灸施術の一種であるため、保険適用になるかどうかはケースバイケースです。医師の同意書がある場合には、特定の疾患(神経痛や腰痛症など)に限り、一部健康保険が適用されることがあると言われています。

ただし、美容目的の電気針や、自費施術として提供されているものについては保険が効かないのが一般的です。その場合、施術1回あたりの料金は3,000円〜7,000円程度が相場とされています。

また、電気を使う施術がオプション扱いになっている場合は、通常の鍼施術に加えて**+500円〜1,500円前後の追加料金**がかかることもあります。

料金体系は事前に確認し、明朗な説明をしてくれる施設を選ぶことが大切です。

引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1708/

#電気針の施術手順 #鍼灸の通電プロセス #所要時間と通院頻度 #電気鍼の料金相場 #保険適用の注意点

電気針を検討している方へ|体験談とクリニック選びのポイント

実際に受けた人の口コミ・体験談

電気針に興味があっても、「実際どうなんだろう?」「痛みはあるのかな?」と不安になる方は多いかもしれません。そんなときは、体験者の口コミやレビューをチェックするのがおすすめです。

中には「最初はピリピリして驚いたけど、終わったあとは体が軽く感じた」といった感想や、「顔のむくみがスッキリした気がする」という声もあります。反対に、「電気が苦手だった」「刺激が強く感じた」という意見もあるため、相性には個人差があるようです。

こうしたリアルな体験談を複数見ることで、自分に合いそうかを見極めやすくなります。特にSNSや口コミサイト、Googleマップのレビューなどは、最新の利用者の声を知るのに役立ちます。

引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1708/

国家資格者が施術しているかチェック

電気針は鍼灸の一種のため、原則として「はり師」「きゅう師」の国家資格を持つ施術者が対応しています。

とはいえ、店舗によってはスタッフの資格や経験に差がある場合もあるため、事前にホームページや予約時の確認で「誰が施術するのか」「国家資格を持っているか」などをしっかりチェックすることが大切です。

特に電気を使う施術は刺激の強さの調整が求められるため、解剖学や生理学に基づいた判断ができる国家資格者による対応が安心とされています。

また、院によってはスタッフ紹介のページで、経歴や専門分野、得意な症状についても記載されているので、そこを確認するのも有効です。

引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1708/

通いやすさや相談のしやすさも大切

どれだけ技術が高くても、通いづらい場所にあると続けるのが難しくなることがあります。アクセスの良さや営業時間の幅なども、意外と重要なポイントです。

また、初めての方にとっては、相談しやすい雰囲気かどうかも安心材料のひとつ。施術前のカウンセリングで話をしっかり聞いてもらえるか、疑問に丁寧に答えてくれるかなど、初回体験で様子を見てみるのも良い方法です。

とくに電気針は刺激を伴う施術のため、施術者との信頼関係があると不安も和らぎます。LINEやWeb予約が可能かどうかも、継続するうえで便利な要素の一つです。

引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1708/

#電気針体験談 #国家資格チェック #鍼灸院選びの基準 #通いやすさの大切さ #電気鍼と信頼関係