首筋のコリとは?症状と日常で気づくサイン

首筋のコリは、首まわりの筋肉が長時間緊張し続けることで、「硬い」「張る」「重い」といった感覚が生じる状態と言われています(引用元:奥野医院、西梅田 静脈瘤・痛みのクリニック)。特にデスクワークやスマートフォン操作など、同じ姿勢を長時間続ける生活習慣が関係するとされます。

日常で気づきやすいサイン

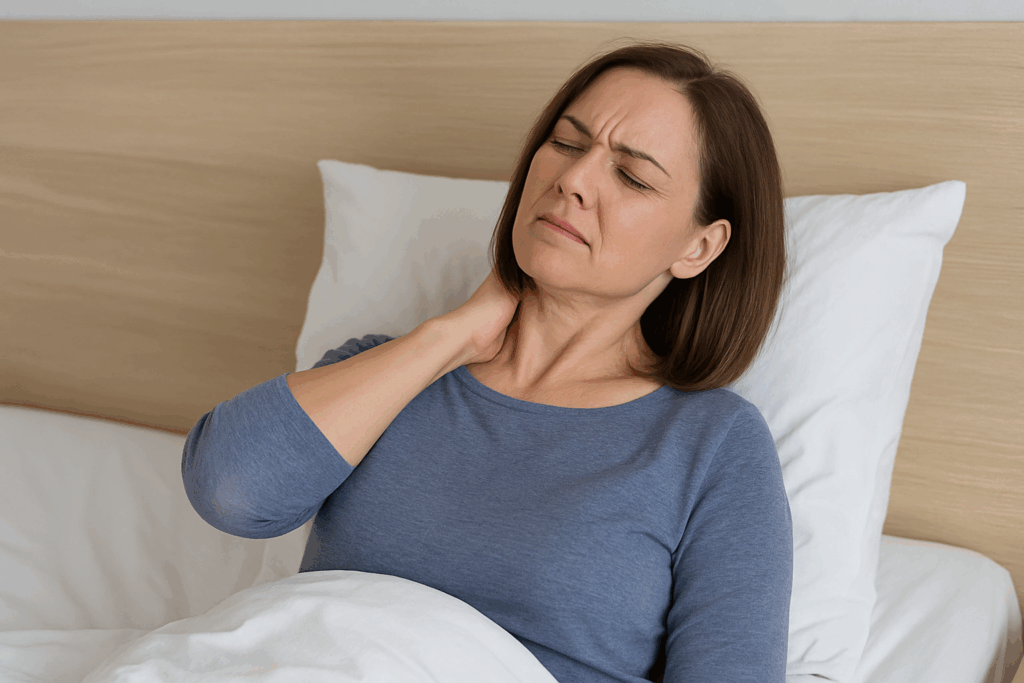

朝起きたときから首筋が重だるい、肩や背中にまで張り感が広がるなどの変化に気づくことがあります。また、コリが続くと血行が滞りやすくなり、頭痛や吐き気、めまいを伴う場合があるとも報告されています(引用元:奥野医院)。これらの症状は、首まわりの筋肉だけでなく、自律神経や脳への血流にも影響を及ぼす可能性があると言われています。

感覚の特徴とその背景

首筋のコリの感覚は人によって異なりますが、「鉄板のように硬い」「筋が張って伸びない」「重くて動かしづらい」といった表現をされることが多いようです。こうした感覚は、筋肉が緊張してやわらかさを失い、柔軟な動きが制限されているサインと考えられています。

放置した場合の影響

一時的な疲労と違い、慢性的に続く首筋のコリは、集中力の低下や睡眠の質の悪化にもつながることがあると言われています。また、肩こりや背中の張り、さらには腕や手のしびれが出ることもあり、生活全般に影響するケースもあるとされています(引用元:西梅田 静脈瘤・痛みのクリニック)。

まとめ

首筋のコリは日常生活の中で徐々に進行することが多く、早めに気づきケアを取り入れることが大切とされています。違和感が強くなったり、頭痛やめまいなどの症状が長引く場合は、適切な専門機関に相談することが推奨されています。

#首筋コリ #症状 #日常サイン #頭痛めまい #セルフケア

首筋コリの原因はこれ!姿勢・生活習慣・ストレスの影響

首筋のコリは、日常の習慣や環境によって少しずつ蓄積される負荷が関係していると言われています。特に悪姿勢や長時間のデスクワークは、首の筋肉に大きな負担をかける要因のひとつです(引用元:奥野医院、西梅田 静脈瘤・痛みのクリニック)。

悪姿勢とデスクワークによる首への負荷

パソコンやスマートフォンを使うとき、頭が前に傾く姿勢になりがちです。この姿勢では、頭の重さを支えるために首の後ろ側や側面の筋肉が常に緊張状態になります。特にストレートネックや猫背の状態では、首の自然なカーブが失われ、首筋への負担が増えると考えられています。こうした状態が続くと、血流やリンパの流れも悪くなり、筋肉のこわばりや痛みにつながると言われています。

眼精疲労や自律神経の乱れ、冷えの影響

長時間の画面作業は目の疲れを引き起こし、その緊張が首や肩の筋肉にまで波及するとされています(引用元:アリナミン健康サイト)。さらに、自律神経が乱れることで血管の収縮や筋緊張が強まり、コリが悪化する可能性があります。冬場や冷房の効いた室内では、冷えによって血流が低下し、筋肉が硬くなりやすくなることも報告されています。

ストレス・ホルモン・年齢による筋緊張の変化

精神的なストレスは交感神経を優位にし、首まわりの筋肉を無意識に緊張させることがあると言われています。さらに、加齢に伴う筋力低下やホルモンバランスの変化も、首の安定性や血流に影響を与えると考えられています。特に更年期以降の女性は、ホルモン分泌の変化によって筋肉の柔軟性が低下しやすいと指摘されています。

まとめ

首筋コリの背景には、単なる姿勢の崩れだけでなく、目の使い方や自律神経、ストレス、年齢など多くの要素が絡み合っているとされています。日々の生活習慣を見直すことで、負担を減らすきっかけになる可能性があります。

#首筋コリ #原因 #姿勢改善 #眼精疲労 #ストレスケア

今すぐできる!セルフチェック&生活改善術

首筋コリを軽減するには、まず自分の姿勢を客観的にチェックすることが大切と言われています。特に猫背やストレートネックは、首や肩に余計な負担をかけやすい姿勢です(引用元:大正製薬、大正健康ナビ)。

猫背やストレートネックの姿勢チェックポイント

猫背は、肩が前方に丸まり、背中が後ろに大きく湾曲している姿勢です。壁に背中をつけて立った際、後頭部や肩甲骨が壁に自然に触れない場合は猫背傾向があると考えられています。

ストレートネックは、首の自然な前弯カーブが失われ、頭が前に突き出た状態を指します。鏡で横から見たとき、耳の位置が肩より前にある場合はストレートネックの可能性が高いと言われています。こうした姿勢は、首筋の筋肉に常に負荷をかけ、コリを慢性化させる要因になるとされています。

モニター・椅子・作業環境の整え方

日常の作業環境も首筋コリに影響します。パソコンのモニターは、画面の上端が目の高さになるように調整すると、自然と頭が前に出るのを防ぎやすいと言われています。また、肘は90度程度に曲げ、前腕が床と水平になるように机と椅子の高さを合わせるのが理想的です。足裏は床にしっかりつけ、膝の角度を90度程度に保つことで、全身の姿勢バランスが安定し、首や肩の負担を減らす可能性があります(引用元:大正製薬)。

日常に取り入れたい改善ポイント

作業中は1時間に1回程度、軽く首や肩を回すストレッチを挟むと良いとされています。また、スマートフォンを操作するときは画面を目の高さまで持ち上げ、うつむく時間を減らす工夫も有効です。これらの小さな習慣の積み重ねが、首筋への負担を軽減するきっかけになると言われています。

#首筋コリ #姿勢チェック #猫背 #ストレートネック #作業環境改善

自宅でできるケア方法:ストレッチ・マッサージ・ツボ・グッズ

首筋コリの改善には、自宅でできるセルフケアが役立つと言われています。特にストレッチやマッサージは、血流促進や筋肉の柔軟性回復につながるとされています(引用元:大正製薬、クラシエ)。

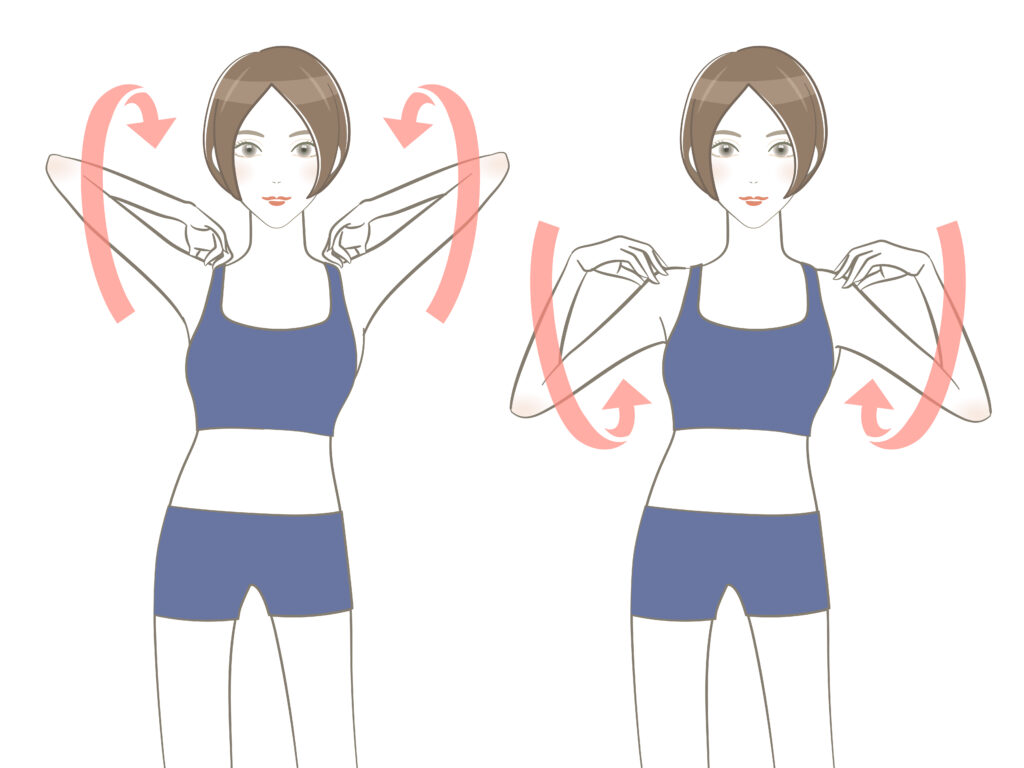

肩甲骨まわし・斜角筋ストレッチ・側屈&回旋ストレッチ

肩甲骨まわしは、両肩を大きく前後に回すことで肩まわりの血流を促す動きです。斜角筋ストレッチは、首を軽く横に倒し、反対側の肩を下方向に意識して伸ばします。側屈ストレッチは、片手で頭を横に倒し、もう一方の腕を下に伸ばすことで首の横側をじっくり伸ばせると言われています。回旋ストレッチは、首をゆっくり左右に回し、後ろを振り返るようにすることで可動域を広げる動きです。

後頭下筋群や僧帽筋へのアプローチ

首の付け根にある後頭下筋群や、肩から背中にかけて広がる僧帽筋は、首筋コリと関係が深いとされています(引用元:アリナミン健康サイト)。これらの筋肉が硬くなると、頭痛や肩の張りを伴いやすいため、ストレッチや温めで緊張を和らげることが推奨されています。

ツボ押しとセルフマッサージ

首筋コリに関係するツボとして有名なのは「風池」や「肩井」です。親指や指の腹で、やや心地よい程度の力で押すことがポイントとされています(引用元:リハサク、銀座ナチュラルタイム)。押しすぎは筋肉や皮膚を傷める可能性があるため注意が必要です。

湿布やグッズの活用

冷感・温感湿布は、血流や炎症状態に合わせて選ぶと良いと言われています。また、低めの枕や首の形にフィットするクッション、電動マッサージ機などのグッズも、セルフケアをサポートする手段として有効とされています。日常的に使うことで、首筋への負担を減らしやすくなるでしょう。

#首筋コリ #ストレッチ #マッサージ #ツボ押し #セルフケア

どんなときに病院へ?専門治療の選択肢

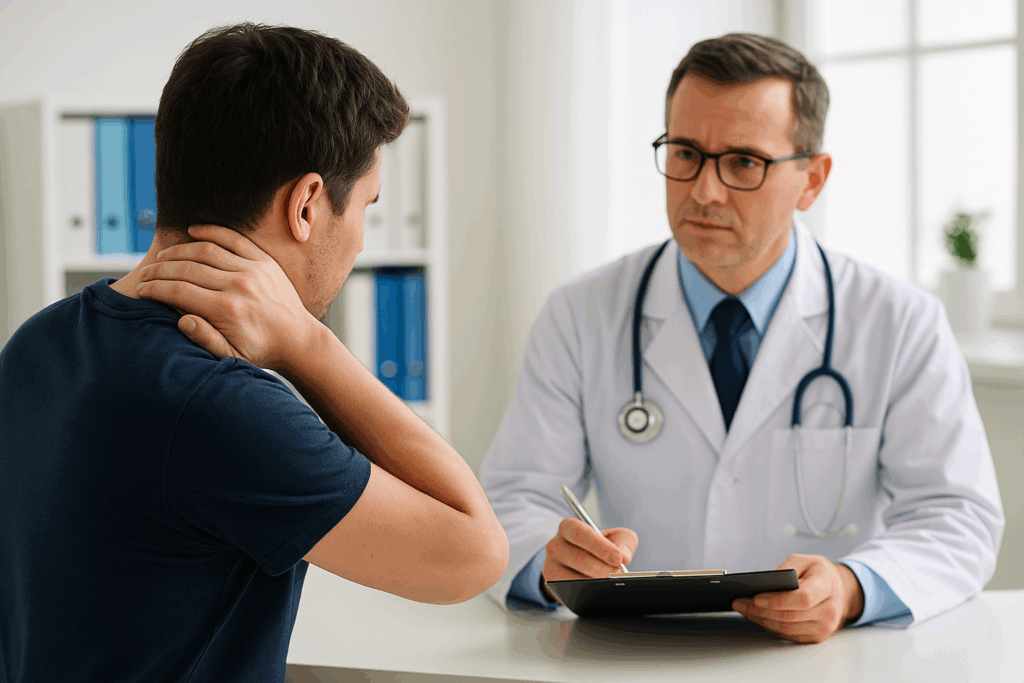

首筋コリは多くの場合、セルフケアや生活改善で緩和が期待できると言われていますが、症状が長引く場合や他の不調を伴う場合は、専門機関での検査が推奨されています。特に痛みやしびれ、吐き気などが続く場合は、神経や血管の圧迫が関係している可能性もあると考えられています(引用元:リハサク、西梅田 静脈瘤・痛みのクリニック)。

痛み・しびれ・吐き気・しつこい症状が続く場合の来院目安

首のコリに加えて、腕や手のしびれ、頭痛やめまい、吐き気が伴う場合は、頚椎や神経のトラブルが関与している可能性があると言われています。数週間セルフケアを行っても改善傾向が見られない場合や、日常生活に支障が出るほどの症状がある場合は、早めに医療機関へ相談することが望ましいとされています。

専門機関での診療内容例

医療機関では、触診や画像検査を通じて原因を特定したうえで、症状に応じた施術やリハビリを提案されることがあります。例として、筋肉や神経周囲に生理食塩水などを注入して癒着を和らげる「ハイドロリリース」、血流や可動域の改善を目的としたリハビリ、炎症や痛みを抑える薬物療法などが挙げられます(引用元:西梅田 静脈瘤・痛みのクリニック)。

根治を目指す最新医療

一部の専門施設では、血管や神経をターゲットにした最新の施術法が導入されていると言われています。例えば、微細な血管の圧迫を緩和することで、首や肩の慢性的な痛みを軽減することを目的としたアプローチがあります。ただし、これらは設備や医師の経験によって実施の可否が異なるため、事前の相談が重要とされています。

まとめ

首筋コリが単なる疲労や姿勢の問題にとどまらず、神経や血流のトラブルと関連しているケースもあります。自己判断で放置せず、必要に応じて専門的な検査と適切な施術を受けることが、長期的な改善につながる可能性があるとされています。

#首筋コリ #来院目安 #ハイドロリリース #リハビリ #最新医療