原因と病態を理解する:「首 神経痛」はなぜ起こる?

加齢による頚椎変性(頚椎症・椎間板ヘルニア/骨棘)

年齢を重ねるにつれて頚椎の椎間板や関節部分が変化し、骨の変形(骨棘)や椎間板の突出が起こることがあります。これにより神経根や脊髄が圧迫され、首から肩、腕にかけての痛みやしびれが広がる場合があると言われています。特にデスクワークやうつむき姿勢が多い方は、進行しやすい傾向があるとされています(引用元:間庭整形外科、東京脊椎・関節クリニック羽田、toutsu.jp)。

不良姿勢・ストレートネック(スマホ首など)

スマートフォンやパソコンの使用時に首が前に傾いた状態が続くと、頚椎の自然なカーブが失われ、ストレートネックの状態になる場合があります。こうした首前屈姿勢は筋肉や靭帯に負担をかけ、結果として神経にもストレスがかかると考えられています。慢性的な肩こりや首の重さと併せて現れるケースもあると言われています(引用元:toutsu.jp、間庭整形外科、pantherapy.com)。

外傷・むち打ち(頚椎捻挫)

交通事故やスポーツ中の衝撃により首が急激に動かされると、靭帯や筋肉だけでなく神経根にまで影響が及ぶことがあります。特に後方からの追突によるむち打ちでは、症状が遅れて出ることもあるため注意が必要と言われています。長引く首の痛みやしびれが出た場合は、早期の検査が望ましいとされています(引用元:東京脊椎・関節クリニック羽田、間庭整形外科、すぎなみ脳神経外科・しびれ・頭痛クリニック)。

その他:後頭神経痛、頚椎偽痛風など(比較的まれ)

後頭神経痛は、後頭部から首にかけて電気が走るような鋭い痛みが発作的に出る症状が特徴とされています。また、頚椎偽痛風は首の関節にピロリン酸カルシウム結晶が沈着し、急な強い痛みや熱感を伴うことがあると言われています。いずれも一般的な首の神経痛より発症頻度は低いですが、症状が重い場合には専門的な対応が必要になるとされています(引用元:すぎなみ脳神経外科・しびれ・頭痛クリニック)。

#首神経痛

#頚椎症

#ストレートネック

#むち打ち症状

#後頭神経痛

症状の見分け方:どんな首の痛みが「神経痛」か?

片側の腕や肩へのしびれ・脱力感

首の神経が圧迫されると、その支配領域に沿って腕や肩にしびれや脱力感が出ることがあります。特に片側だけに症状が現れる場合は、神経根症の可能性があると言われています。この症状は、長時間の同じ姿勢や重い物を持った後に強く感じられることもあります(引用元:東京脊椎・関節クリニック羽田、toutsu.jp、医療法人メディカルフロンティア)。

首を反らせると痛みが強くなる

頚椎を後ろに反らせた時に痛みやしびれが増す場合、頚椎症性神経根症と呼ばれる状態に関連していることがあると言われています。この姿勢で症状が悪化するのは、神経の通り道が狭くなり、一時的に圧迫が強まるためと考えられています(引用元:日本オープンアカウント、医療法人メディカルフロンティア)。

手指の巧緻運動がしづらい場合

字を書く、ボタンを留める、細かい作業をするなどの動作がしづらくなった場合、頚椎症性脊髄症の進行が疑われることがあると言われています。これは脊髄自体が圧迫されることで、手先の感覚や動きに影響を与えるためです。早期に異変に気づくことが、その後の改善に向けた重要なステップになるとされています(引用元:dai-seikei.com、間庭整形外科、toutsu.jp)。

後頭部に電気が走るような鋭い痛み

後頭部から首の後ろにかけて、ビリッとした電撃のような痛みが走る場合は、後頭神経痛の可能性があると言われています。痛みは発作的に現れ、動作や触れる刺激によって誘発されることもあります。比較的まれな症状ですが、日常生活に支障を与えるケースもあるため注意が必要です(引用元:すぎなみ脳神経外科・しびれ・頭痛クリニック)。

#首神経痛

#神経根症

#頚椎症性神経根症

#頚椎症性脊髄症

#後頭神経痛

検査と触診のステップ

まずは問診・理学所見

首の神経痛が疑われる場合、最初に行われるのは症状や生活習慣に関する詳細なヒアリングです。たとえば「どの動きで痛みが強くなるか」「しびれが出る範囲」「発症時期やきっかけ」などを丁寧に確認すると言われています。その後、理学所見として頚椎や肩の可動域テストが行われ、スパーリングテストのように首を傾けたり反らせたりして神経の反応を調べる方法もあるとされています。これにより、痛みやしびれの原因部位を推測する手がかりになると言われています(引用元:笹塚21内科ペインクリニック)。

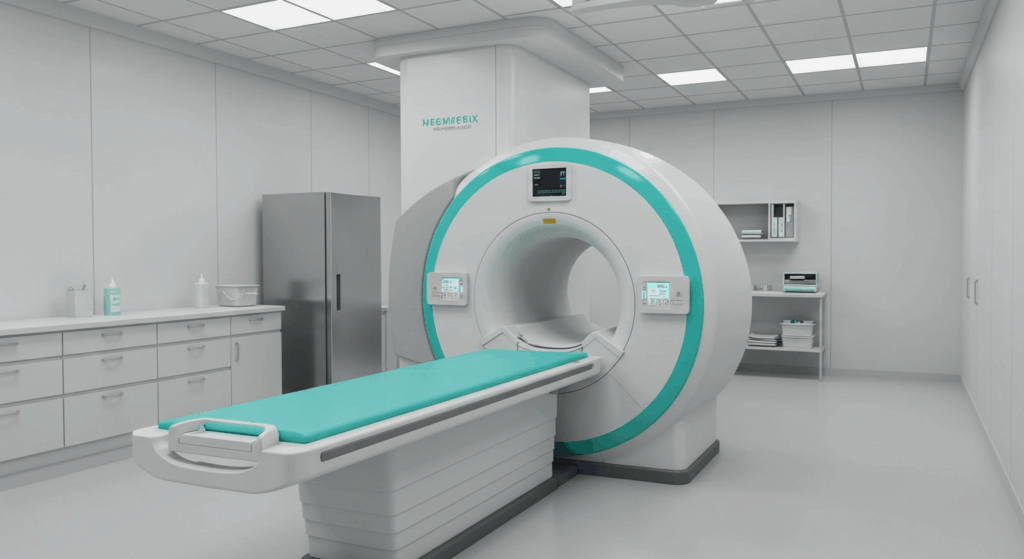

画像検査:X線 → MRIやCTへ

問診や理学所見の結果から、さらに詳しい状態を把握するために画像検査が行われることがあります。X線検査は骨の形や配列、変形の有無を確認するのに有効とされ、骨棘や椎間板の狭まりなどもわかると言われています。より詳細な神経の圧迫状態を知るにはMRIが使われることが多く、椎間板ヘルニアや脊髄圧迫の程度を確認できるとされています。また、頚椎偽痛風など結晶の沈着が疑われる場合にはCTが役立つこともあると言われています。これらの検査結果を組み合わせることで、症状の原因や程度をより正確に把握しやすくなるとされています(引用元:笹塚21内科ペインクリニック)。

#首神経痛

#頚椎検査

#スパーリングテスト

#MRI検査

#CT検査

対処法・検査法

セルフケア・保存療法

首の神経痛に対しては、まず日常生活の中で姿勢を整えることが重要だと言われています。特にデスクワークやスマートフォンの使用時間が長い方は、首が前に出すぎない姿勢を意識することが推奨されています。軽いストレッチや肩・背中周りの運動で血流を促し、筋肉のこわばりを和らげる工夫も有効とされています。また、急な痛みが出た直後はアイスパックで冷やし、慢性的なこり感には温めて血流を促す方法が取られることもあります(引用元:医療法人メディカルフロンティア、miyagawa-seikotsu.com、alinamin-kenko.jp)。

薬物療法

炎症や痛みの軽減には、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)が使用される場合があると言われています。神経障害性疼痛が疑われる場合には、その症状に合わせた薬が処方されることもあり、筋肉の緊張を和らげるために筋弛緩薬が使われるケースもあるとされています。薬はあくまで症状の緩和を目的とし、原因に応じて併用されることが多いとされています(引用元:医療法人メディカルフロンティア)。

専門的治療

症状が長引いたり強い痛みが続く場合は、医療機関での保存的治療が検討されることがあります。たとえば、神経ブロック注射で炎症や痛みを抑える方法、頚椎牽引による神経圧迫の軽減、頚椎カラーなどの装具を使った安静保持などが行われる場合があると言われています(引用元:すぎなみ脳神経外科・しびれ・頭痛クリニック、医療法人メディカルフロンティア、toutsu.jp)。

手術的治療(重症例や進行ケース)

手足のしびれや筋力低下が進行し、日常生活に支障をきたす場合には手術が検討されることもあると言われています。代表的な方法としては、脊髄の通り道を広げる椎弓形成術や、突出した椎間板を摘出する手術などが挙げられます。手術は症状の程度や画像検査の結果を踏まえて慎重に判断されるとされています(引用元:医療法人メディカルフロンティア)。

#首神経痛

#セルフケア

#薬物療法

#神経ブロック

#頚椎手術

予防と長期管理:再発しないために

日常姿勢の見直し

首の神経痛を繰り返さないためには、まず普段の姿勢を整えることが大切だと言われています。特にスマホやPCを長時間使用する場合、頭が前に出すぎないように意識し、画面は目線の高さに近づける工夫が推奨されています。また、枕の高さが合っていないと首への負担が増えることがあるため、自分の首のカーブに合った高さを選ぶことが望ましいとされています(引用元:上本郷レディース整形外科、笹塚21内科ペインクリニック、間庭整形外科)。

筋力・柔軟性の維持

首や肩周りの筋肉を適度に動かし、柔軟性を保つことは、神経への負担を軽減するために有効とされています。肩甲骨を動かすエクササイズや首のストレッチを日常に取り入れることで、血流が促進され筋肉のこわばりも軽減されると言われています。こうした運動は無理のない範囲で続けることが大切です(引用元:医療法人メディカルフロンティア)。

定期的なセルフチェック

違和感や軽いしびれを感じても放置せず、早めに変化を確認する習慣を持つことが重要だとされています。日々の生活の中で「動きにくさ」や「感覚の違い」が出ていないかを意識し、症状が続く場合は医療機関への相談が望ましいと言われています。自己判断だけで様子を見続けることは、改善のタイミングを遅らせる要因になることもあります(引用元:miyagawa-seikotsu.com、医療法人メディカルフロンティア)。

#首神経痛予防

#姿勢改善

#首肩ストレッチ

#肩甲骨運動

#セルフチェック