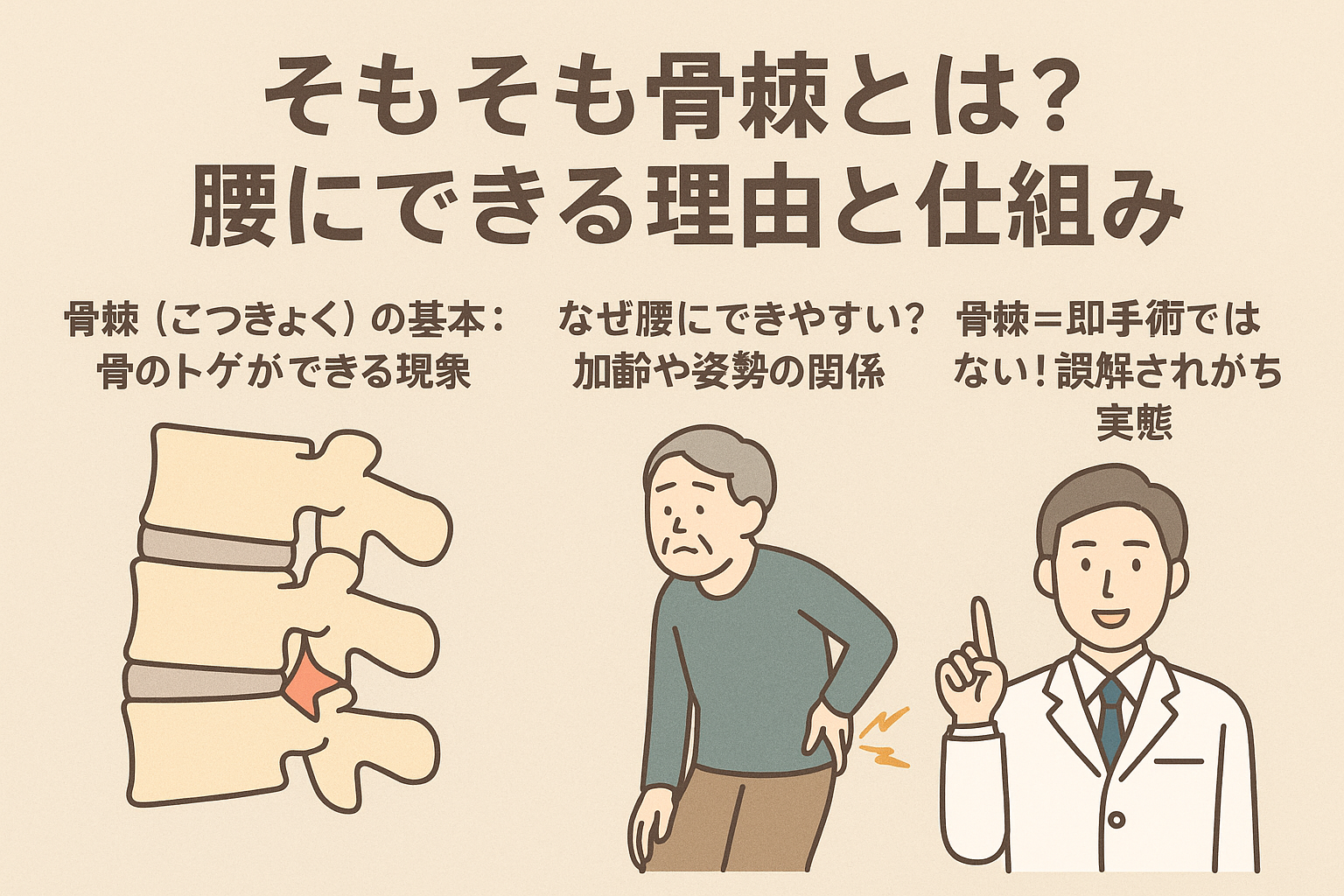

そもそも骨棘とは?腰にできる理由と仕組み

骨棘(こつきょく)の基本:骨のトゲができる現象

「骨棘(こつきょく)」とは、骨の端がトゲのように変形して突き出す状態を指します。医学的には「骨の増殖」であり、専門用語では「骨の新生物(しんせいぶつ)」とも呼ばれることがあります。この現象は、加齢や関節への慢性的な負荷、そして炎症などによって骨が自己防衛的に変化することで起こるとされています(引用元:Medical Note)。

関節や椎間関節といった骨と骨の間にできやすく、トゲ状に突出した部分が周囲の神経や筋肉に触れることで痛みやしびれが出ることもあります。ただし、骨棘があるからといって必ず痛みが出るわけではないとも言われています(引用元:ClinicNote)。

なぜ腰にできやすい?加齢や姿勢の関係

腰椎(ようつい)は日常的に大きな負荷がかかる部位のひとつです。特に長時間の座り姿勢や中腰での作業、猫背といった悪い姿勢は、腰の関節や靭帯に慢性的なストレスを与えるとされており、それが骨棘形成の要因になる可能性があります(引用元:竹谷内医院)。

また、加齢によって椎間板(骨と骨の間のクッション)の弾力が低下し、その代償として骨が変形しやすくなることも知られています。こうした加齢変化に姿勢の悪さや筋力低下が重なることで、腰に骨棘が形成されやすくなるようです。

骨棘=即手術ではない!誤解されがちな実態

「骨にトゲができている」と聞くと、不安になってすぐ手術を想像してしまう方も少なくありません。しかし、実際には骨棘があるだけで手術が必要になるケースは多くないと言われています。

多くの場合、保存的な方法(湿布・薬・ストレッチ・リハビリ)で様子を見ながら経過観察することが一般的です。痛みが強いときは、神経ブロック注射や理学療法なども選択肢となります。手術が考慮されるのは、痛みやしびれが長期間続き、生活に大きく支障をきたすようなケースに限られると言われています(引用元:Medical Note)。

不安な場合は、整形外科などでの画像検査を通じて、正確な状態を把握することが大切です。

#骨棘とは #腰にできやすい理由 #加齢と姿勢の関係 #手術の必要性 #骨のトゲの正体

腰に骨棘ができたときの主な症状とセルフチェック

神経圧迫による「しびれ」や「坐骨神経痛」

骨棘が腰椎の神経に触れると、腰そのものの痛みに加えて足にまでしびれが広がることがあります。特に多いのが、片側の臀部から太もも・ふくらはぎにかけて走る「坐骨神経」が刺激されるケースで、これによって坐骨神経痛のような症状が出ると言われています(引用元:Medical Note)。

「痛み」というよりも、じんわりとした違和感やピリピリした感覚が足に残るという人も多いようです。長時間の立ち仕事や、歩行後にしびれが増すというのも特徴とされています。

朝や立ち上がりで強く出る腰の張り・痛み

骨棘による腰の痛みは、朝起きたときや長く座ったあとに立ち上がる瞬間など、体が固まっていた状態から動き出すタイミングで特に出やすい傾向があります。

これは、骨や関節の周辺組織が動き始めることで骨棘が神経や筋膜に接触し、刺激が強くなるからだとされています(引用元:竹谷内医院)。日中は少しずつ和らぐこともありますが、放っておくと慢性的な痛みに発展する可能性もあるため注意が必要です。

片側だけの症状・足の感覚異常にも注意

骨棘による神経圧迫は、必ずしも両側に出るとは限らず、片側のみに現れることも多くあります。たとえば、右足だけしびれがあったり、左足だけ力が入りづらいといった感覚は、腰の片側にできた骨棘が原因の一つと考えられています。

足の感覚が鈍くなる・触ってもよくわからない・熱さや冷たさを感じにくいなどの症状もある場合、神経への圧迫が強くなっている可能性があると言われています(引用元:Clinic Note)。

「腰の痛み」だけでなく、「足の違和感」もセルフチェックの対象として意識しておくと、早期対応につながります。

#骨棘セルフチェック #坐骨神経痛 #朝の腰の張り #片側のしびれ #足の感覚異常

病院での検査・診断方法と治療方針

画像診断(レントゲン・MRI)でわかること

腰の痛みやしびれの原因が骨棘にあるかどうかを調べる際、まず行われるのが画像検査です。一般的にはレントゲンで骨の変形を確認し、必要に応じてMRIで神経や椎間板の状態を詳しく見る流れになります。

レントゲンでは骨そのものの形状を把握できるため、骨棘がどこにあるか・どの程度の大きさかといった情報が得られるとされています。一方で、神経の圧迫具合や炎症の有無はMRIでしか見えないことが多いため、症状が強い場合は併用されるケースもあるようです(引用元:Medical Note)。

画像検査の結果だけでなく、症状の出方や痛みの場所と照らし合わせて、総合的に骨棘の影響を判断していくことが重要だと考えられています。

保存療法(薬・リハビリ・ブロック注射)

骨棘が見つかっても、すぐに手術が行われることは少なく、多くの場合は「保存療法」と呼ばれる方法で様子を見ながら進めていくと言われています。

保存療法には、痛みを和らげるための消炎鎮痛薬(いわゆる湿布や内服薬)、理学療法士によるストレッチや体操指導などが含まれます。慢性的な痛みや神経症状があるときには、「神経ブロック注射」と呼ばれる方法も選ばれることがあります(引用元:Clinic Note)。

ただし、こうした方法は「骨棘を取り除く」というよりも、「周囲の組織の炎症を抑える」「神経への刺激を減らす」ことで痛みの改善を目指すものとされており、根本的な除去を目的とするものではありません。

骨棘が原因と特定されるまでのプロセス

「腰が痛い=骨棘」とは限らず、骨棘があったとしてもそれが本当に痛みの原因なのかを見極めることが大切です。検査ではまず問診や触診が行われ、その後に画像検査へ進む流れが一般的です。

たとえば、レントゲンで骨棘が確認されても、痛みが出ている部位と一致しない場合は、他の原因(椎間板ヘルニアや筋膜の炎症など)を疑うこともあります。また、症状の強さと画像所見が一致しないことも少なくないと言われています(引用元:竹谷内医院)。

そのため、医療機関では「画像+症状の関連性」を丁寧に見て、必要に応じて追加の検査を行いながら、最終的に骨棘が主な原因と判断されるかどうかを決めていくようです。

#骨棘検査 #レントゲンMRI #保存療法 #ブロック注射 #骨棘原因特定プロセス

整体・鍼灸でできるアプローチと注意点

骨棘そのものは消せないが、痛み緩和は可能

「骨棘って整体や鍼灸でなんとかできるの?」という声はよく聞かれます。ただし、現時点では整体や鍼灸で骨棘そのものを消すことは難しいとされています。一方で、骨棘によって周囲の神経や筋肉に生じる炎症や緊張が、痛みや不調の原因になる場合があります。

そのため、整体や鍼灸では骨棘が直接の対象ではなく、そこから派生する“負担やゆがみ”の改善を目指して施術が行われることが多いです(引用元:Medical Note)。

例えば、腰回りの筋緊張を緩めたり、ツボを刺激して血流を促すことで、神経への圧迫を間接的に軽減し、痛みを和らげるといったケースもあるようです。

骨格調整で周囲組織の負担を軽減

骨棘の影響で体のバランスが崩れると、姿勢が歪んだり、特定の筋肉に負担が集中しやすくなることがあります。整体では、この「ゆがみ」を整えることで、神経や関節への過度なストレスを緩和する施術が行われます。

たとえば、骨盤の傾きや背骨の湾曲があると、骨棘のある部分に圧がかかりやすくなると言われています。こうしたバランスの崩れを調整することで、結果的に痛みの軽減につながるケースもあるようです(引用元:竹谷内医院)。

ただし、骨棘がある人の施術には慎重さが求められます。過度な刺激や急激な矯正は逆効果になることもあるため、施術者には状態の正確な把握と段階的な対応が重要です。

悪化を防ぐ日常の姿勢・運動習慣の改善

整体や鍼灸で一時的に症状が緩和しても、日常の生活習慣が原因のままだと再発や悪化のリスクがあります。特に、腰に負担がかかりやすい姿勢(前かがみ、反り腰、長時間の座位など)は骨棘の悪化に関係すると言われています。

まずは、「長時間同じ姿勢をとらない」「椅子の高さや姿勢を意識する」「軽めのストレッチを毎日行う」といった日常的な工夫から始めることが推奨されています。無理なくできる範囲での運動やウォーキングなども、体の柔軟性や血流改善に役立つとされています(引用元:Clinic Note)。

また、定期的にメンテナンスとして施術を受けることで、悪化の予防にもつながると考えられています。

#骨棘と整体 #骨格調整の効果 #鍼灸での痛み緩和 #姿勢改善の大切さ #再発予防の習慣作り

骨棘による腰の痛みと上手に付き合うために

すぐ病院に行くべきサイン

骨棘があるからといって、すべての人がすぐ病院へ行く必要があるとは限らないとされていますが、いくつかの「要注意サイン」は存在します。

たとえば、急激に痛みが悪化した場合、夜間も眠れないほどの痛み、排尿・排便に異常がある、足の力が入りにくい・感覚がないといった症状が出ているときは、骨棘による神経圧迫が進行している可能性があるため、早めの来院が勧められています(引用元:Medical Note)。

これらは放置することで回復まで時間がかかるリスクがあると考えられているため、「いつもと違う」と感じたら、無理せず医療機関での検査を検討するとよいでしょう。

手術を検討する基準とは?

骨棘の痛みが続いたとしても、多くの場合は保存療法で改善を目指す流れになります。ただし、保存療法で症状が改善しない、痛みやしびれが半年以上続いている、歩行困難になってきたなどの場合は、手術の選択肢が視野に入ることがあるようです。

手術は「骨棘を削る」「神経の通り道を広げる」といった目的で行われることがあり、必要性の判断は画像所見だけでなく、患者本人の生活の質(QOL)への影響も考慮して行われるとされています(引用元:竹谷内医院)。

「手術=最後の手段」という考え方もありますが、医師との相談を重ねながら、必要なタイミングで選択肢として理解しておくことが大切です。

再発予防のための生活習慣・ストレッチ法

一度症状が落ち着いても、普段の生活での姿勢や動作が同じままだと、また骨棘の影響で痛みが出る可能性があると言われています。

まず大切なのは、「腰に負担をかけない姿勢」を意識すること。たとえば椅子に深く腰掛けて骨盤を立てる、スマホやPCを見るときに前かがみにならないなど、小さなことの積み重ねが再発予防につながります。

加えて、太ももやお尻、体幹の筋肉を使うストレッチや軽い運動を取り入れると、腰まわりの負担が分散されやすくなるとも言われています(引用元:Clinic Note)。

無理なく続けられる範囲から、自分の体と相談しながら習慣化していくことがコツです。

#骨棘の再発予防 #手術判断の基準 #腰痛悪化のサイン #ストレッチ習慣 #生活改善アプローチ