【緊急度判定】急に足に力が入らないとき、まず確認すべき症状と緊急性

脳卒中の典型的な兆候を見極める

高齢者が突然、片側の足に力が入らなくなる場合、脳卒中(脳梗塞・脳出血)の可能性があると言われています。特に「片側だけの脱力」「言葉が出づらい・ろれつが回らない」「顔の片側がゆがむ」といった症状が同時に見られるケースは注意が必要です(引用元:中山クリニック、みやがわ整骨院、さかぐち整骨院)。こうした症状は脳の血流障害や出血によって神経の働きが低下している可能性があり、早急な対応が望ましいとされています。

「すぐ救急車」を呼ぶべきサイン

次のような症状が同時に起こった場合は、迷わず救急車を呼ぶ判断が推奨されていると報告されています。

- 両腕を同時に上げようとして片方が下がってしまう

- 話そうとしても言葉が不明瞭になる

- 顔の片側だけが笑顔にならない、または口角が下がっている

これらは「FAST(Face, Arm, Speech, Time)」と呼ばれる脳卒中の緊急チェック項目で、発症から時間が経過するほど改善の可能性が下がる傾向があるため、迅速な行動が望ましいと言われています(引用元:ハローテクノロジーズ株式会社、shimoitouzu-seikotsu.com、みやがわ整骨院)。

受診を急ぐべきだが救急要請までは不要な場合

一方で、症状が軽く、安静にしていると改善傾向がある場合や、しびれや違和感が単独で出ている場合は、まずは早めに来院して検査を受けることがすすめられています。この場合も放置は避け、原因を特定するための触診や画像検査を行うことが重要とされています。脊柱管狭窄症や一過性脳虚血発作など、繰り返すことで悪化する例もあるため、医療機関での確認が推奨されます(引用元:中山クリニック、さかぐち整骨院、shimoitouzu-seikotsu.com)。

まとめ

急に足に力が入らなくなった場合、症状の種類や組み合わせで緊急度は大きく変わります。特に脳卒中の可能性がある場合は、時間との勝負になることが多いとされています。迷ったときは、命に関わる疾患を想定して動くことが安全だと言われています。

#高齢者 #足に力が入らない #脳卒中 #救急車の目安 #早期対応

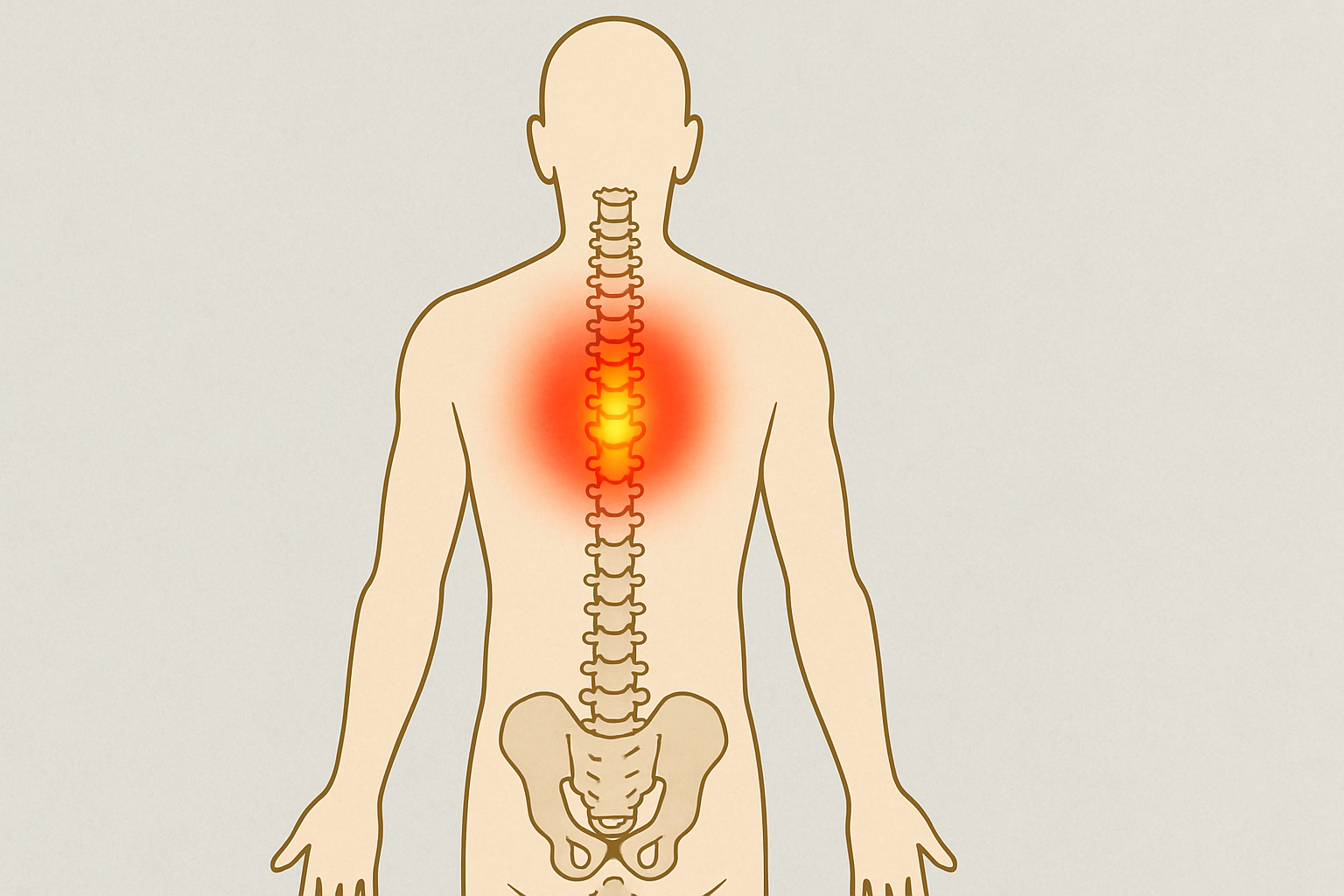

【整形・神経的原因】腰部脊柱管狭窄症・椎間板ヘルニアなどによる脱力やしびれ

間欠性跛行の特徴と見極め方

腰部脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニアでは、歩行中に足やふくらはぎにしびれや脱力が生じ、しばらく休むと症状が軽くなる「間欠性跛行」という現象が見られることがあると言われています(引用元:内閣府経済財政諮問会議、みやがわ整骨院、shimoitouzu-seikotsu.com)。これは歩行により神経や血管への圧迫が強まり、筋肉や神経への酸素供給が一時的に低下することで起こるとされます。立ち止まって前かがみになると神経圧迫が和らぎ、再び歩けるようになることが多いとも言われています。

この症状は動脈硬化による血流障害でも起こるため、神経由来か血管由来かを区別するためには医療機関での検査が必要とされています。

神経圧迫による脚の脱力や下垂足の症状

腰椎や頚椎の椎間板が突出したり、骨や靭帯が厚くなることで神経が圧迫されると、脚の筋肉が動かしにくくなる場合があります。特に腰椎4〜5番や腰椎5番〜仙椎1番の神経が影響を受けると「下垂足」と呼ばれる、つま先を上げづらくなる症状が出ることがあると報告されています(引用元:どい脳神経外科、みやがわ整骨院、shimoitouzu-seikotsu.com)。

また、腰椎の圧迫では足の甲やふくらはぎ、頚椎の圧迫では腕や手にも症状が出る場合があると言われています。これは、圧迫される神経の位置によって支配する筋肉や感覚の範囲が異なるためです。歩行時のふらつきやバランス低下も神経症状の一部として現れることがあるため、早めの検査がすすめられています。

まとめ

間欠性跛行や下垂足は、腰部や頚部の神経圧迫によって引き起こされる可能性があり、生活に大きな影響を与えることがあります。特に歩行に制限が出ている場合は、早めに原因を確認することが生活の質を守るうえで大切だと言われています。

#腰部脊柱管狭窄症 #椎間板ヘルニア #間欠性跛行 #下垂足 #神経圧迫

【身体的変化】サルコペニア(筋力低下)・バランス悪化・栄養要因

筋肉量や筋力低下が脱力を招くケース

高齢者が急に足に力が入らない背景には、サルコペニアと呼ばれる筋肉量や筋力の低下が関与していることがあると言われています(引用元:病院ナビ、みやがわ整骨院、nishiharu-clinic.com)。サルコペニアは加齢とともに進行しやすく、筋肉が痩せることで立ち上がりや歩行の動作が不安定になり、日常生活動作にも影響を与えるとされています。

特に太ももやお尻といった下半身の大きな筋肉が衰えると、踏ん張りが効かず、ちょっとした段差や方向転換でもバランスを崩しやすくなると言われています。さらに、活動量の低下や慢性的な運動不足が続くと、筋力減少のスピードは加速する傾向があると報告されています。

ビタミンD不足とバランス低下・転倒リスク

近年の研究では、ビタミンD不足が筋力やバランス能力の低下に関連している可能性があるとされています(引用元:病院ナビ、みやがわ整骨院、nishiharu-clinic.com)。ビタミンDは骨の健康を保つだけでなく、筋肉の収縮や神経伝達にも関わるため、不足すると下肢の筋力低下やふらつきが起きやすくなると考えられています。

また、屋外での活動時間が短くなる冬季や外出機会が少ない生活では、日光を浴びる機会が減り、ビタミンD不足のリスクが高まる傾向があります。この状態が続くと、転倒や骨折の可能性が上がるとも言われています。食事からは魚類や卵、きのこ類などで補給できるため、日常的な栄養管理も重要とされています。

まとめ

サルコペニアやビタミンD不足は、気づかないうちに進行し、足の脱力や転倒のリスクを高める要因になると言われています。日常的な運動習慣と栄養管理を組み合わせて行うことが、安定した歩行や生活の質の維持につながるとされています。

#サルコペニア #筋力低下 #ビタミンD不足 #バランス改善 #高齢者の転倒予防

【その他の可能性】血流障害・末梢神経・筋疾患の視点

閉塞性動脈硬化症による急激な脱力

足に急に力が入らなくなる原因として、閉塞性動脈硬化症(PAD)が関係している場合があると言われています(引用元:shimoitouzu-seikotsu.com)。これは下肢の動脈が狭くなったり詰まったりすることで血流が不足し、筋肉や神経に必要な酸素が届かなくなる状態です。特徴的な症状としては、歩行時にふくらはぎや太ももに痛みや脱力感が現れ、休憩すると症状が和らぐことがあるとされています。

さらに、症状が進行すると安静時にも足先が冷たく感じたり、皮膚が白っぽく変色したりすることがあると報告されています。これらは血流不足による末梢の循環障害のサインとされ、進行すると潰瘍や壊死のリスクが高まる可能性もあると言われています。

稀だが重要な神経・筋疾患の可能性

足の急な脱力は、稀ではありますが神経や筋肉そのものの病気によって引き起こされることもあるとされています。例えば、ギラン・バレー症候群は免疫反応が末梢神経を攻撃してしまうことで筋力低下やしびれが全身に広がることがあると報告されています。

重症筋無力症は、神経から筋肉への信号が伝わりにくくなり、特に繰り返し動かすことで力が入りづらくなることが特徴とされています。また、ALS(筋萎縮性側索硬化症)は徐々に筋力が低下し、歩行や日常動作が難しくなる進行性の病気として知られています。

こうした疾患は早期に気づくことで症状の進行を遅らせる手段が検討できる可能性があるため、普段と違う筋力低下が続く場合は早めの来院と検査がすすめられています。

まとめ

血管の障害から神経・筋肉の病気まで、足の急な脱力には多様な原因が潜んでいると言われています。特に冷えや色の変化、全身に広がる筋力低下などの症状がある場合は、重大な疾患の兆候である可能性もあるため、放置せず専門家に相談することが大切とされています。

#血流障害 #閉塞性動脈硬化症 #ギランバレー症候群 #重症筋無力症 #ALS

【対処法・早期対応・予防】安心して生活するために今できること

緊急時の応急対応と医療機関を受ける目安

高齢者が急に足に力が入らなくなった場合、まずは症状の程度や併発する変化を確認することが大切と言われています。たとえば、顔の片側のゆがみ、言葉が出にくい、腕や足の片側が急に動かしづらくなるといった症状が同時に現れた場合は、脳卒中の可能性を考慮し、ためらわずに救急要請する判断が推奨されているとされています(引用元:shimoitouzu-seikotsu.com)。

軽度のしびれや違和感だけで一時的に改善する場合でも、原因が神経や血管に関わるケースがあるため、早めの来院と検査がすすめられています。特に繰り返し同じ症状が出る場合や、日ごとに悪化している場合は、放置せず医療機関に相談することが望ましいとされています。

日常生活での予防ポイント

日常的な予防策として、下肢の筋力を保つ筋トレが有効とされます。スクワットやつま先立ち運動などは、無理のない範囲で毎日継続することで、足腰の安定性を保つ助けになると言われています。さらに、ウォーキングやストレッチを組み合わせると、関節の柔軟性や血流促進にもつながるとされています。

加えて、ビタミンDの摂取は筋力維持やバランス改善に役立つ可能性があるとされ、魚や卵、きのこ類などの食品からの摂取、または日光浴による生成が推奨されています。特に冬場や外出が少ない生活では不足しやすいため、意識して補うことが重要と考えられています。

生活習慣の見直しも重要です。塩分や脂質の過剰摂取を控え、血流を悪化させにくい食生活を心がけることは、血管性のトラブル予防にもつながるとされています。また、こまめな水分補給や睡眠の質を確保することも、体全体の機能維持に役立つと言われています。

まとめ

急な足の脱力は、緊急性の高い病気のサインである場合と、日常的な生活改善で予防できる場合があります。万が一のときに慌てないためにも、緊急時の対応方法と、日頃の体づくりをセットで意識することが安心につながるとされています。

#足の脱力 #高齢者の予防 #筋トレ習慣 #ビタミンD補給 #生活習慣改善