中殿皮神経とは?|役割と位置をわかりやすく解説

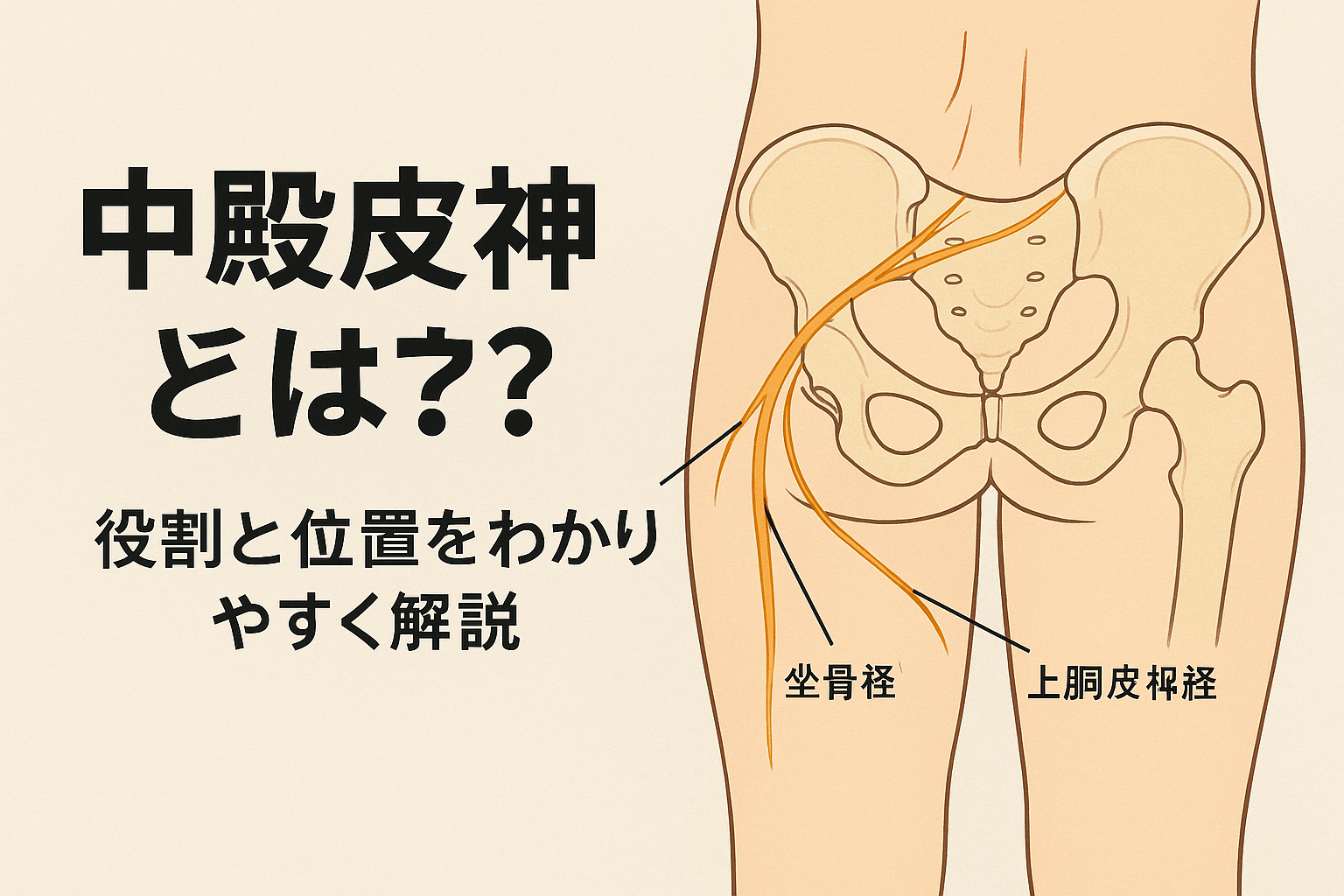

中殿皮神経の位置と走行ルート

中殿皮神経(ちゅうでんひしんけい)は、腰部の脊髄から分かれて骨盤を通り、主にお尻の中央部分の皮膚に分布している末梢神経です。とくに腰椎の後枝(L1~L3あたり)から分岐し、腸骨の後方を越えて皮下に出てきます。ちょうどベルトを締める位置や、お尻の上部・中央辺りに沿って走るイメージをするとわかりやすいかもしれません。

その神経は皮膚の感覚に関わるもので、運動には関与していませんが、神経が圧迫されたり炎症を起こすことで、痛みやしびれなどの不快な症状が現れることがあると言われています。

引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/

他の神経との違い(坐骨神経や上殿皮神経などとの比較)

中殿皮神経と混同されやすい神経に「坐骨神経」や「上殿皮神経」があります。坐骨神経はもっと深部を通る大きな神経で、太ももやふくらはぎ、足先までつながっています。痛みが足にまで及ぶ場合は坐骨神経が関与している可能性があります。

一方、上殿皮神経も皮膚の感覚に関わる神経ですが、中殿皮神経よりも少し上、腰のあたりの皮膚に分布している点で異なります。つまり、中殿皮神経は「お尻の中央付近」に限定して症状が出ることが特徴とされています。

引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/

なぜ「痛み」や「しびれ」が出るのか

中殿皮神経の周囲には筋肉や骨、靭帯などさまざまな組織があります。長時間同じ姿勢で座り続けたり、骨盤や腰部のゆがみによって神経が圧迫されると、局所的に炎症が起こることがあります。すると、神経が刺激されて「ズキッ」「ジンジン」とした痛みや、ピリピリしたしびれのような感覚が出ると言われています。

また、筋肉の緊張や柔軟性の低下が続くと、知らず知らずのうちに神経への負担が大きくなるため、慢性的な違和感として現れることも少なくありません。

引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/

引用元:https://clinic.metaboliccare.jp/symptom/buttock-pain/

#中殿皮神経 #お尻のしびれ #神経の走行 #坐骨神経との違い #痛みの原因

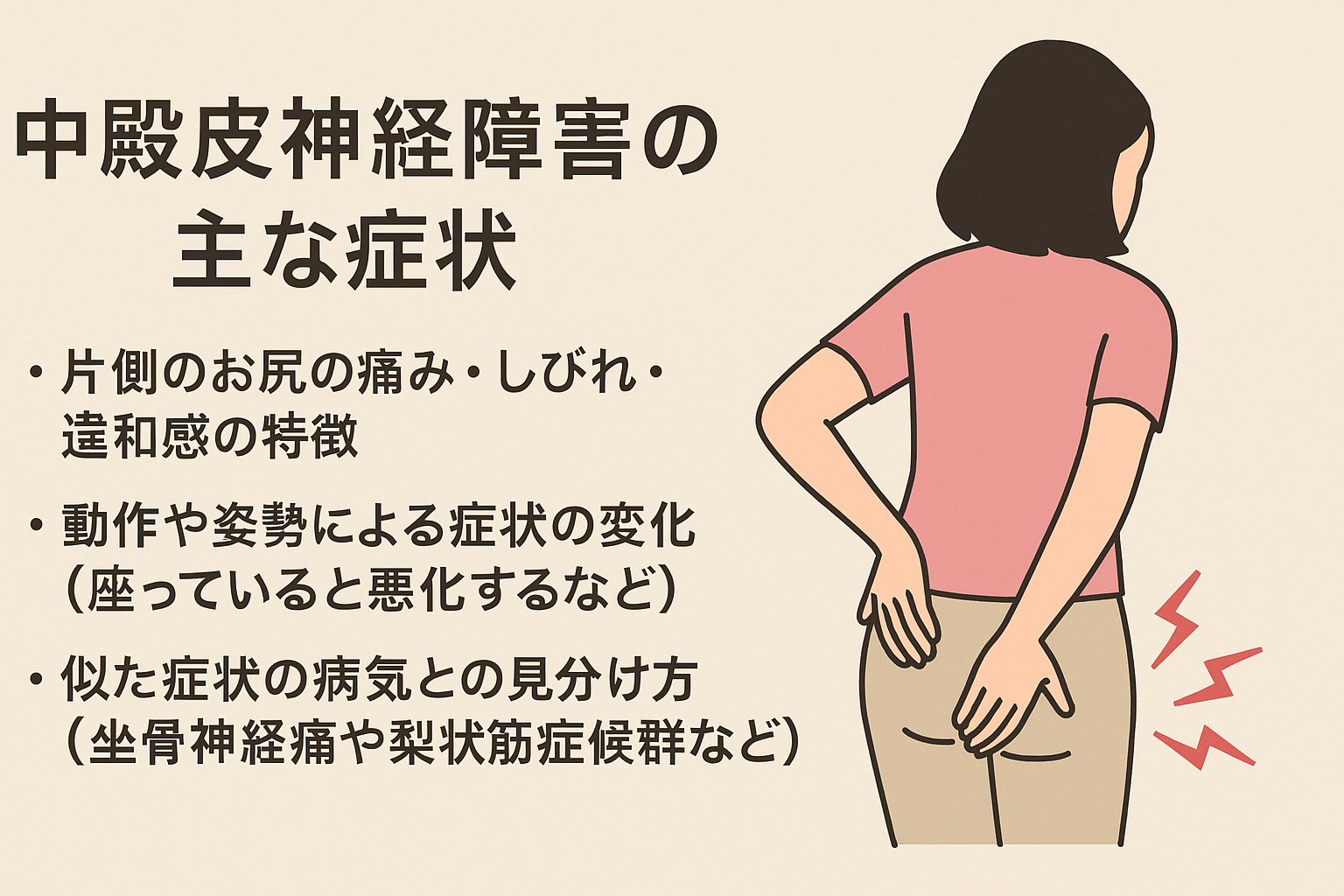

中殿皮神経障害の主な症状

片側のお尻の痛み・しびれ・違和感の特徴

中殿皮神経に異常があると、片側のお尻に「ピリッ」とした痛みや、しびれるような違和感が現れることがあると言われています。特に特徴的なのは、「真ん中よりやや外側に偏った位置」に限定して症状が出るケースが多い点です。両側ではなく、どちらか片方だけに集中するのが一般的とされています。

また、症状は鋭い痛みというより「鈍く続くような不快感」として感じられることもあり、冷感や灼熱感を伴う場合もあると報告されています(引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/)。

動作や姿勢による症状の変化(座っていると悪化するなど)

長時間イスに座っていたり、運転などでお尻に圧がかかり続ける姿勢は、中殿皮神経を刺激する要因になると言われています。とくに固い椅子やクッション性の低い座面を使用していると、症状が強く出ることがあります。

逆に、立って動いているときには症状が緩和するケースもあるようです。このように、「座ると悪化する・立つと楽になる」という変化がある場合は、中殿皮神経の関与が疑われることがあります。

引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/

似た症状の病気との見分け方(坐骨神経痛や梨状筋症候群など)

中殿皮神経障害とよく間違われるのが、坐骨神経痛や梨状筋症候群です。これらは似たようなお尻の痛みを伴いますが、痛みの広がり方が異なります。

坐骨神経痛の場合は、腰から太もも、ふくらはぎ、足先までしびれや痛みが広がる傾向があります。一方、梨状筋症候群ではお尻の奥深くに圧迫感や強い痛みを感じやすいです。

中殿皮神経障害は「皮膚表面のしびれ」や「浅い層の違和感」に集中する点が特徴とされており、圧迫点が特定しやすいという報告もあります。

引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/

引用元:https://clinic.metaboliccare.jp/symptom/buttock-pain/

#中殿皮神経障害 #お尻のしびれ #座って悪化する痛み #坐骨神経痛との違い #梨状筋症候群との見分け方

中殿皮神経の障害が起きる原因

長時間の座位や圧迫によるもの

中殿皮神経は、骨盤の後方からお尻にかけて走る浅い神経であり、外部からの圧迫に影響を受けやすいと言われています。特に、長時間同じ姿勢で座っていると神経が慢性的に圧迫され、痛みやしびれなどの症状が現れることがあると報告されています。

とくにデスクワークやトラック運転など、座りっぱなしの生活が続くとリスクが高まる傾向があるようです。硬いイスやクッションのない座面も、圧迫の原因となりやすいとされています。

引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/

臀部の筋肉の緊張や外傷

中殿皮神経は、筋肉や靭帯の間を通って皮膚へ向かって伸びています。そのため、臀部の筋肉(とくに中殿筋や大殿筋)が過緊張を起こしていたり、打撲や転倒などでダメージを受けた場合、神経が周囲からの圧力で刺激されることがあります。

また、スポーツや筋トレなどで特定の筋肉を酷使すると、知らず知らずのうちに神経を締めつける状態になる可能性があると言われています。こうした筋肉性の圧迫は、軽度の外傷として見逃されがちですが、慢性的な神経症状につながることもあるようです。

引用元:https://clinic.metaboliccare.jp/symptom/buttock-pain/

高齢者やスポーツ選手に多い傾向と理由

中殿皮神経の障害は、高齢者やスポーツ選手に比較的多く見られるとされています。高齢者では、加齢によって筋力や柔軟性が低下し、骨盤の傾きや座位時間の増加が神経への圧迫につながることがあると言われています。

一方で、アスリートやダンサーのように臀部を多用する人たちは、筋肉の発達や繰り返される刺激によって神経が圧迫されやすい状況にあるようです。中殿皮神経は小さく繊細な神経であるため、体の使い方が少し偏っているだけでも影響を受けることがあるとされています。

引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/

#中殿皮神経の圧迫 #長時間座位のリスク #臀部の筋肉緊張 #高齢者に多い神経痛 #アスリートの臀部障害

セルフケアと予防法|日常でできる対策とは

座り方の改善とクッションの活用

中殿皮神経の圧迫を軽減するには、まず座り方を見直すことが基本だと言われています。深く腰掛けて骨盤を立てるように座ることで、神経への圧が分散されやすくなると考えられています。

さらに、長時間同じ姿勢でいることを避け、1時間に1回は立ち上がって体を動かすこともおすすめされています。

また、座面に適度な厚みと柔らかさのあるクッションを使用するのも効果的とされています。ドーナツ型や尾てい骨を避ける形状のクッションなど、自分に合うものを試してみるのも良いかもしれません。

引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/

臀部のストレッチ・体操の紹介(例:梨状筋ストレッチ)

中殿皮神経の周囲には中殿筋・梨状筋といった筋肉があり、これらの柔軟性を保つことで神経の圧迫を防ぎやすくなると言われています。なかでも梨状筋ストレッチは、簡単にできて効果が期待できる体操の一つです。

たとえば、あお向けに寝て膝を立て、一方の足をもう一方の膝に引っ掛けてお尻を伸ばすストレッチが挙げられます。無理のない範囲で、深呼吸をしながらじんわり伸ばしていくのがポイントです。

引用元:https://clinic.metaboliccare.jp/symptom/buttock-pain/

日常生活で意識すべき習慣(立ち上がり方・歩き方など)

座っている時間を工夫するだけでなく、立ち上がるときや歩くときの姿勢も意識すると、神経への負担を減らせる可能性があります。

例えば、立ち上がるときには反動をつけずに、骨盤を前傾させてから重心を移動させるようにすると腰やお尻への負担が軽くなると考えられています。

また、歩く際はかかとから着地して、背筋をまっすぐに保つことも大切です。こうした動作を習慣にすることで、長期的には痛みやしびれの予防につながるかもしれません。

引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/

#中殿皮神経セルフケア #正しい座り方 #梨状筋ストレッチ #日常生活での予防 #神経の圧迫対策

病院に行くべきサインと治療法

どの科を受診すればいい?(整形外科・神経内科)

中殿皮神経が原因と思われるお尻の痛みやしびれが続く場合、整形外科や神経内科を選ぶ方が多いようです。特に、姿勢を変えても症状が改善せず、日常生活に支障が出始めたタイミングは、来院の目安とされています。

また、「坐っていられないほど痛い」「夜中に目が覚める」などの強い症状が出ている場合には、なるべく早く相談することが勧められています。整形外科では骨格や筋肉の視点から、神経内科では神経伝達や異常な感覚の分析など、それぞれ異なる切り口からアプローチされると言われています。

引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/

画像診断や神経ブロックの必要性

中殿皮神経のような浅層の神経は、視診や触診では判断が難しいこともあります。そのため、必要に応じてMRIやエコー検査などの画像診断を行い、他の病気との区別をつけることがあるそうです。

また、神経ブロックと呼ばれる局所麻酔を使った方法は、原因の特定や痛みの緩和に役立つケースもあるとされています。ただし、すべての人に必ず実施されるわけではなく、症状や既往歴などによって医師の判断に基づいて進められるとされています。

引用元:https://clinic.metaboliccare.jp/symptom/buttock-pain/

リハビリや薬物療法、重症化する前の対応がカギ

中殿皮神経障害は、進行することで長期間にわたり痛みが残るケースもあると報告されています。そのため、なるべく早い段階でリハビリや薬物療法を開始し、症状の進行を抑えることが重要と考えられています。

痛み止めの内服や外用薬の使用、さらには専門的なリハビリを通じて、筋肉の緊張緩和や神経への負担を減らすサポートが行われる場合もあるようです。早期の対応によって、再発や慢性化のリスクを減らすことが期待されています。

引用元:https://takeyachi-chiro.com/buttockpain/

#中殿皮神経の検査方法 #どこを受診すればいい #画像診断と神経ブロック #薬物療法とリハビリ #早期対応の重要性