鍼灸は肩こりに効果があるのか?仕組みと理由

肩こりの主な原因といわれているもの

肩こりの背景には、いくつかの身体的・神経的な要因が重なっていると考えられています。まず大きな要因として、「血行不良」が挙げられます。長時間のデスクワークや同じ姿勢の継続により筋肉が緊張し、血流が滞りやすくなることで老廃物がたまり、コリや重だるさを引き起こすと言われています。また、慢性的な「筋肉疲労」や「自律神経の乱れ」も関連があるとされ、特にストレスが多い人や生活リズムが乱れている方に肩こりの訴えが多い傾向が見られます。

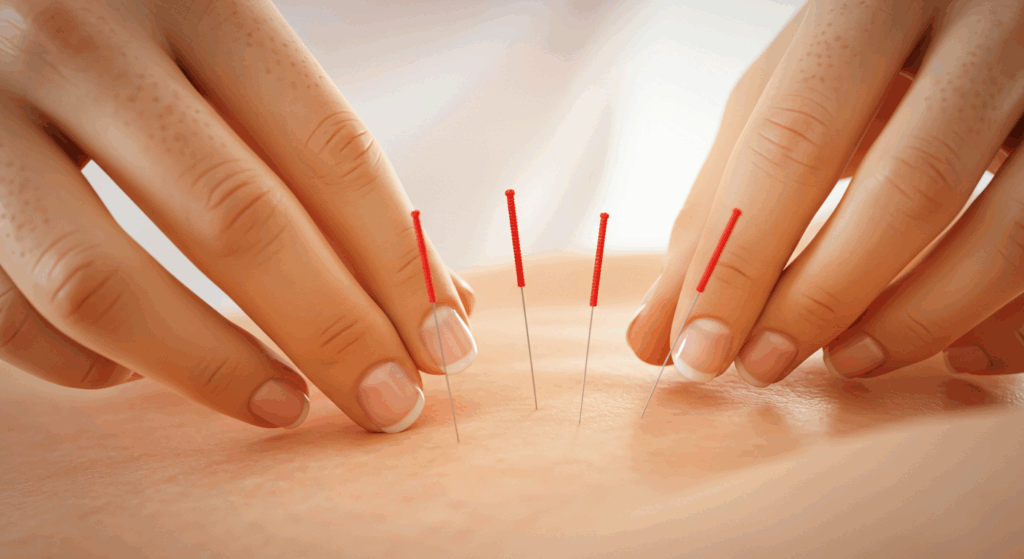

鍼灸がアプローチするポイントとは

鍼灸では、体内の「経絡(けいらく)」や「ツボ(経穴)」と呼ばれる特定の部位にアプローチすることで、体のバランスを整えるとされています。鍼による微細な刺激が神経系や筋肉に作用し、局所の血流を促進することが期待されています。灸は温熱によって筋緊張を和らげ、冷えの改善にもつながるといわれています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/stiff-neck/)。また、肩甲骨まわりや首すじなどにある肩こりと関係するツボ(たとえば肩井(けんせい)や天柱(てんちゅう))を刺激することで、緊張の緩和を図る方法もあります。

科学的メカニズムといわれているもの

鍼灸の効果を説明する一つの理論に「エンドルフィンの分泌促進」があります。これは、脳内で分泌される天然の鎮痛物質で、痛みや不快感を和らげる役割があるとされています。また、末梢神経の刺激によって血管が拡張し、筋肉内の血流が改善することで老廃物の排出がスムーズになり、肩こりの軽減につながると考えられています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/stiff-neck/)。ただし、効果の出方や感じ方には個人差があるため、無理なく継続できる範囲での施術が大切です。

#鍼灸の仕組み #肩こり改善 #血流促進 #ツボ刺激 #エンドルフィン効果

他の治療法との違い|マッサージや整体との比較

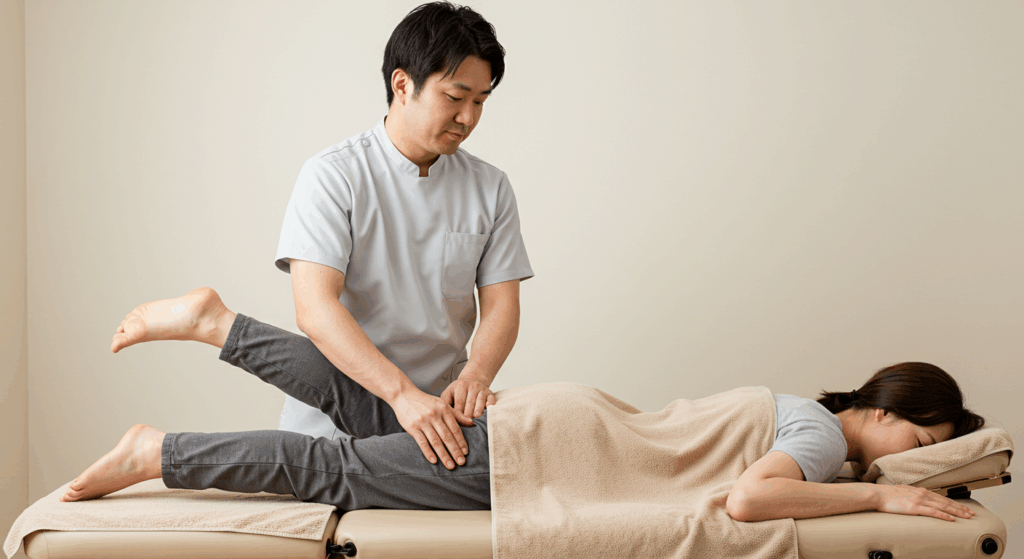

鍼灸とマッサージ・整骨・整体のアプローチの違い

肩こりのケア方法にはさまざまな選択肢がありますが、その中でも鍼灸、マッサージ、整骨、整体はよく比較される存在です。それぞれのアプローチには違いがあるといわれており、目的や体質に応じて使い分けることが大切です。

たとえばマッサージは、手技によって筋肉をもみほぐし、血行促進やリラックス効果を期待する方法です。整骨院では、主に外傷(打撲や捻挫)などに対して保険適用の施術を行う場合が多いです。整体は、骨格や関節のゆがみに着目し、バランスを整える手技療法として知られています。

一方、鍼灸はツボや経絡にアプローチし、神経系や自律神経の調整、深層筋への刺激を通じて内側から整えていくのが特徴とされています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/stiff-neck/)。表面の筋肉に働きかけるマッサージなどと異なり、鍼はより深部へ穏やかに刺激を加えることができるともいわれています。

鍼灸のメリット・デメリット

鍼灸のメリットとしては、深層筋や自律神経にまで作用が及ぶ可能性がある点や、ツボを活用した全身的なケアができることが挙げられています。また、慢性的な肩こりや疲労感、ストレスを感じている方にとっては、内面的な不調にもアプローチできる点が強みとも言われています。

ただし、すべての人に同じように合うとは限らず、鍼刺激が苦手な方や施術直後に軽いだるさが出ることがあるなど、事前に把握しておきたい注意点もあります。まれに内出血が生じることもあるため、信頼できる施術者を選ぶことが大切です(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/stiff-neck/)。

組み合わせて効果を高める例

「どれか一つ」ではなく、「うまく組み合わせて使う」ことで、肩こりに対するアプローチの幅が広がるとも言われています。たとえば、鍼灸で体の内側の流れを整えたあとに、整体で姿勢や骨盤の調整を行うと、よりスムーズな改善を実感しやすいケースもあるようです。

また、日常のストレッチや軽い運動を組み合わせることで、施術の効果を維持しやすくなるといった声も見られます。継続的なケアとライフスタイルの見直しが、肩こり対策には大きなカギになりそうです。

#鍼灸とマッサージの違い

#整体との使い分け

#肩こりケアの選択肢

#鍼灸のメリットデメリット

#施術の組み合わせ効果

鍼灸を受ける際の注意点と副作用

初回施術で気をつけるべきこと

初めて鍼灸を受ける方にとって、施術後に現れる一時的な体の反応について知っておくことは大切です。とくに多いのが「内出血」や「だるさ」といった軽度の反応です。これは、鍼による微細な刺激で毛細血管に触れることや、筋肉がゆるむことで血流が一時的に変化するためとも言われています。ほとんどの場合、自然におさまる程度ですが、体の反応に敏感な方は、初回は施術後にゆっくり休めるようなスケジュールを組むと安心です(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/stiff-neck/)。

妊娠中や重度の疾患がある場合の注意

妊娠中の方や持病をお持ちの方が鍼灸を受ける場合には、必ず事前に医師や施術者に相談することが望ましいとされています。特に、妊娠初期や流産のリスクが高いとされる時期には、ツボの刺激により体調が変化する可能性も否定できないとされており、慎重な対応が求められます。また、血液疾患や心疾患をお持ちの方は、施術の内容を医療機関と連携しながら進めることで、より安全に鍼灸を取り入れることができるとも言われています。

国家資格を持つ施術者の選び方

鍼灸施術を受ける際には、「国家資格を持っているかどうか」を確認することがとても重要です。日本では「はり師」「きゅう師」として厚生労働省が認定する国家資格があり、これを取得している施術者は解剖学や衛生学、実技などを一定レベル以上習得しているとされています。また、経験年数や施術歴、実際の口コミなども参考にして、自分に合う施術者を選ぶことが安心感にもつながります。

#鍼灸の副作用

#初回施術の注意点

#妊娠中の鍼灸ケア

#資格ある鍼灸師の選び方

#安全な施術環境

肩こり解消に向けた通院ペースと効果の持続期間

通院頻度の目安(週1回・月2回など)

鍼灸による肩こりへのアプローチは、継続的な通院によってその効果が高まりやすいと言われています。はじめのうちは週に1回のペースで3~4回ほど施術を受けることで、体質や筋肉の状態に合わせて変化を感じやすくなる傾向があります。その後は症状の緩和に応じて、2週に1回や月に1~2回へと通院頻度を調整していくケースも多く見られます(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/stiff-neck/)。

どれくらいで改善を感じるかの一般例

肩こりの程度や体質によって異なりますが、早い方では1〜2回の施術で肩まわりの軽さを感じることがあると言われています。ただし、長年蓄積された慢性のこりの場合は、一定の期間をかけてじっくり取り組むことが大切です。急速な変化を求めるのではなく、体のバランスを整えていく過程を意識しながら継続することが、結果的に効果的な方法とされています。

鍼灸の効果が持続する期間と個人差

鍼灸による肩こりへの効果の持続時間は、個人差が大きいとされています。一度の施術で得られる緩和感は、数日から1週間程度持続することがある一方で、生活習慣や姿勢、ストレスの有無によって変動するといわれています。とくに日常で再び負担のかかる姿勢や動作を繰り返してしまうと、効果の持続時間は短くなる傾向があるため、施術と並行してセルフケアを意識することが重要です。

組み合わせて効果を高める例

鍼灸の効果を高め、持続させるためには、他のケアとの組み合わせも有効とされています。たとえば、日常的なストレッチや軽めの運動、温める習慣を取り入れることで、筋肉がほぐれやすくなり、施術後の血流促進が維持しやすくなると言われています。また、睡眠の質を意識することや、ストレスをためこまない生活リズムも体の回復を後押しする要素として注目されています。

#鍼灸通院ペース

#肩こり改善の目安

#効果の持続期間

#セルフケアと併用

#継続的なメンテナンス

日常生活でのセルフケアと鍼灸の併用で効果アップ

姿勢・デスク環境の見直し

肩こりの原因のひとつに、日常の姿勢や作業環境の影響があるといわれています。特に、長時間のデスクワークでは、画面をのぞき込むような前傾姿勢が習慣化している方も多いかもしれません。そのような場合、モニターの高さや椅子の位置を調整するだけでも、首や肩への負担が軽減されやすいとされています。また、背もたれ付きのチェアやクッションを活用し、正しい姿勢を保てるよう工夫することも、セルフケアの第一歩です。

ストレッチ・入浴・睡眠の質向上

日常の中で取り入れやすいセルフケアとして、ストレッチや入浴、睡眠習慣の見直しが挙げられます。たとえば、肩甲骨まわりをほぐすようなストレッチや、湯船にゆっくりつかって筋肉を温めることは、血流の促進に役立つとされています。加えて、睡眠の質が下がると疲労の回復が遅れ、肩こりが悪化しやすいという声もありますので、就寝前のスマホ使用を控えるなど、睡眠環境の整備も意識したいポイントです。

鍼灸を定期的に受けることで得られる予防的効果

鍼灸には、今ある不調だけでなく、未然にこりや痛みを防ぐ予防的な側面もあるといわれています。とくに季節の変わり目や疲れがたまりやすい時期に定期的なケアを受けておくことで、自律神経の乱れを整えたり、こりが慢性化する前にリセットしやすくなるとも考えられています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/stiff-neck/)。

組み合わせて効果を高める例

セルフケアだけで限界を感じている場合でも、鍼灸との併用によって改善のスピードが変わる可能性があるという意見があります。たとえば、日々のストレッチや入浴で体を温めておくと、施術時に筋肉がほぐれやすくなり、鍼灸の効果も実感しやすくなることがあるようです。無理なく継続できる方法で、体の外側と内側の両面から整えていくことが肩こり対策には重要です。

#セルフケアと鍼灸

#肩こり予防習慣

#姿勢と作業環境改善

#ストレッチと睡眠の質

#定期ケアの重要性