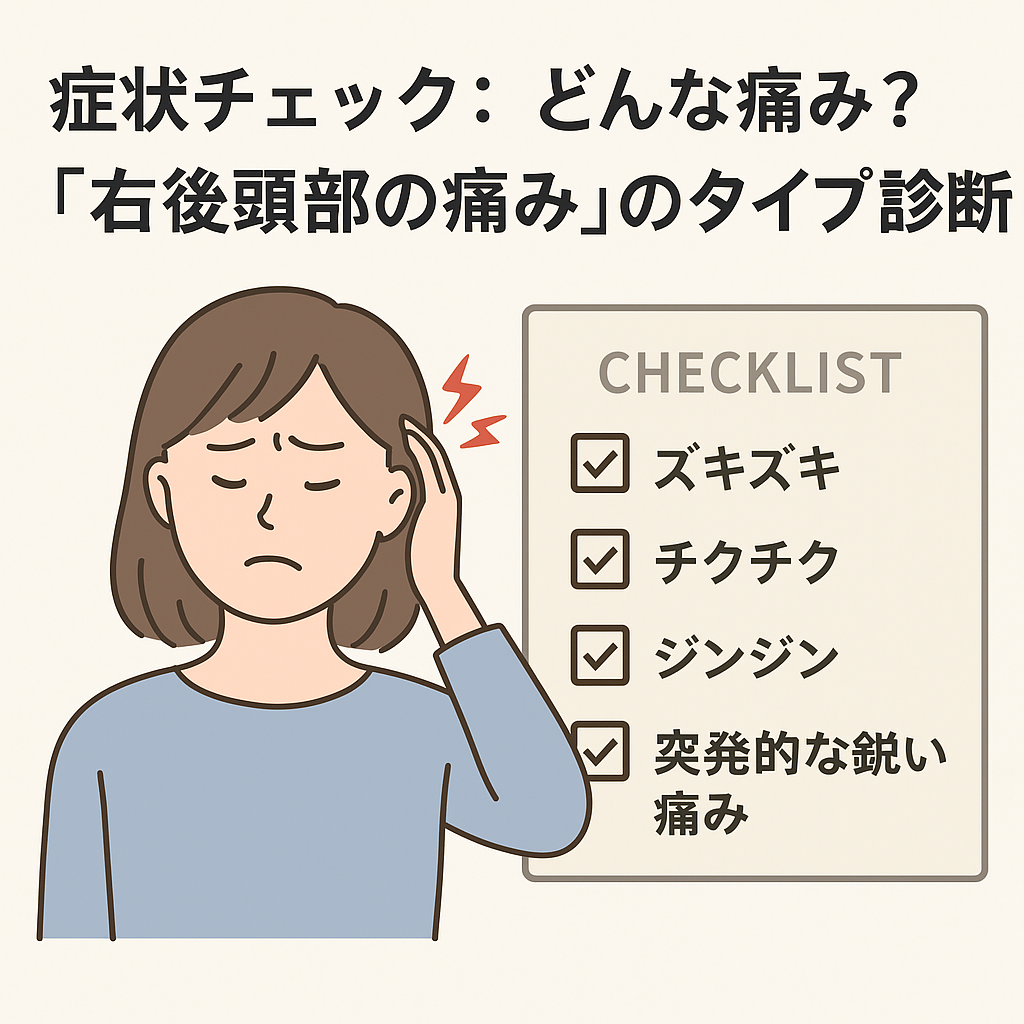

症状チェック:どんな痛み?「右後頭部の痛み」のタイプ診断

痛みの質で見分ける|ズキズキ?チクチク?それともジンジン?

「右後頭部が痛い」といっても、人によって感じ方はさまざまです。痛みの種類や出方によって、考えられる原因が変わってくると言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4792/)。

例えば、以下のような痛みの表現がよく聞かれます。

- ズキズキと脈打つような痛み

片頭痛などの血管拡張が関与するタイプに見られることがあります。 - チクチク・ピリピリとした鋭い痛み

神経の炎症や圧迫が関係する後頭神経痛で見られるとされています。 - ジンジンと持続的な鈍痛

緊張型頭痛のように、首・肩まわりの筋肉がこわばっているケースで見られる傾向があります。 - 突然、電気が走るような激しい痛み

後頭部に圧痛点があり、触ると痛みが強くなる場合、後頭神経痛の可能性もあるとされています(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/occipital_neuralgia/)。

頻度・タイミング・持続時間にも注目しよう

痛みがいつ起こるか、どれくらい続くかも重要な手がかりです。

- 朝起きたときから痛む場合:寝具や寝姿勢による首の負担が原因のことも。

- 午後〜夕方にかけて痛み出す場合:デスクワークによる眼精疲労や肩こりが関係しているケースもあります。

- 運動中や緊張時に強くなる場合:血流や神経が過敏になっている可能性があります。

また、「月に数回」「週に何度も」「毎日」など、頻度によっても対策が変わるといわれています。痛みの出方をメモしておくと、医療機関での相談時に役立つでしょう。

併発する症状も見逃さないで

右後頭部の痛みに加えて、以下のような症状がある場合は、すぐに相談が必要とされています。

- 吐き気や嘔吐

- 視界のチラつきや光への過敏反応

- めまい・ふらつき

- 手足のしびれ

- 意識がぼんやりする

これらは、片頭痛の合併症状や脳血管疾患の兆候の可能性があるといわれています(引用元:https://osaka-mri.jp/blog/1805/)。

#右後頭部の痛み

#頭痛のタイプ診断

#セルフチェック

#片頭痛と神経痛の違い

#病院に行くべき症状

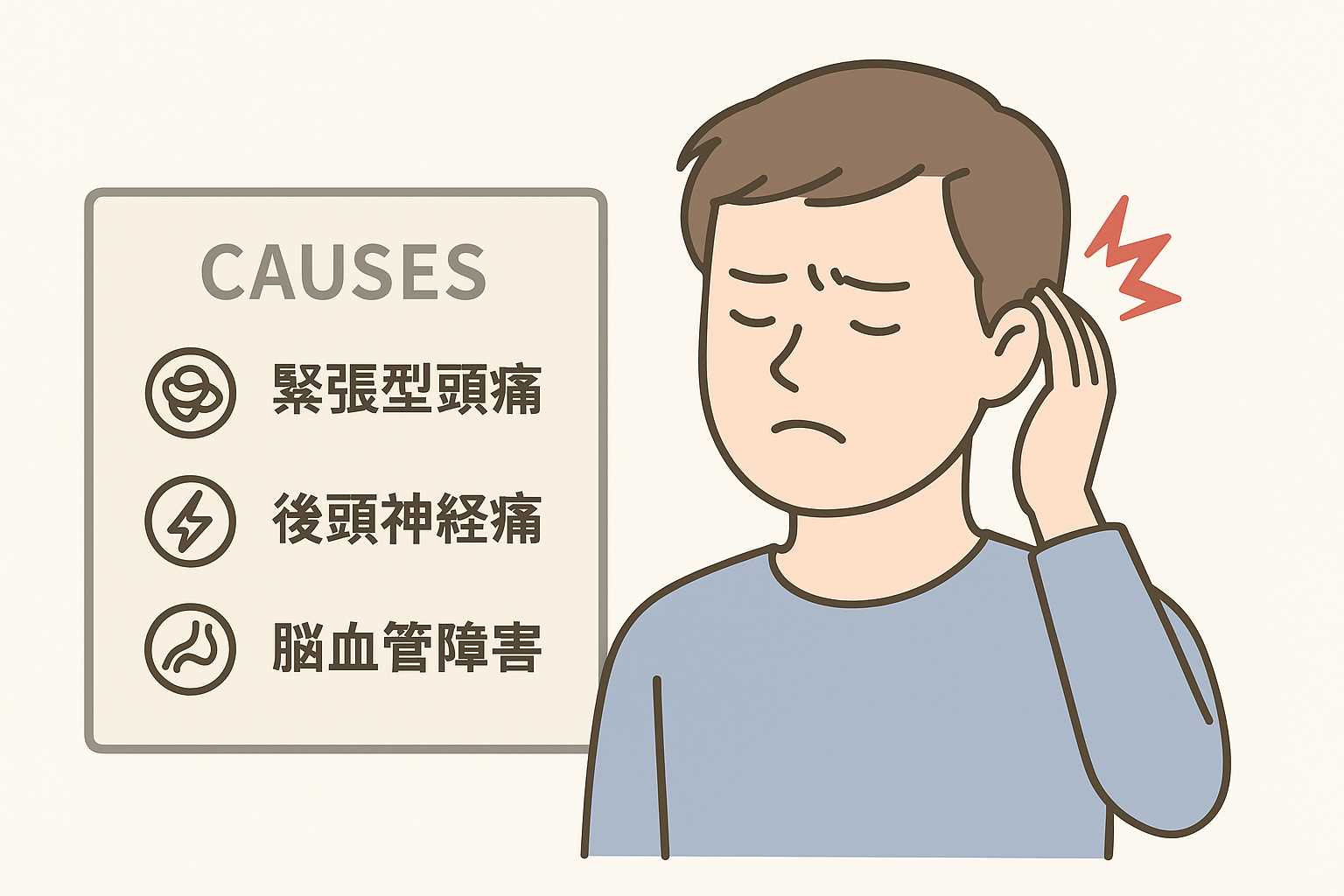

考えられる主な原因(右後頭部特有)と特徴

緊張型頭痛:首・肩まわりのコリがカギ?

右後頭部の痛みでよく見られる原因の一つが「緊張型頭痛」と言われています。これは、首まわりや肩の筋肉が長時間こわばることで、血流が悪くなったり、神経を圧迫したりすることによって痛みにつながるとされています。

「ジンジンするような鈍い痛み」「締めつけられるような圧迫感」が特徴とされ、夕方やデスクワーク後に強くなることもあります(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4792/)。

特に、姿勢が崩れやすい仕事をしている方や、スマホを見る時間が長い方に多い傾向があるようです。

後頭神経痛:突然ズキッとくる痛みに注意

「急に電気が走ったような痛みが右後頭部に…」という場合、「後頭神経痛」の可能性があると考えられています。

これは、後頭部を走る大後頭神経や小後頭神経が圧迫されることで痛みが引き起こされるとされており、触ると痛い場所(圧痛点)があるのが特徴とされています(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/occipital_neuralgia/)。

痛みは数秒から数分程度でおさまることもありますが、繰り返し起こるようであれば、一度専門家に相談するのが望ましいとも言われています。

片頭痛:ズキズキ脈打つような痛み+吐き気?

右側の後頭部に「ズキンズキンと脈打つような痛み」が起きる場合、片頭痛が原因とされることもあります。特に、光や音に敏感になったり、吐き気を伴うことが多いと報告されています(引用元:https://osaka-mri.jp/blog/1805/)。

片頭痛は女性に多く見られ、ホルモンバランスや気圧の変化、疲労やストレスがきっかけになるケースもあるそうです。

椎骨動脈解離・くも膜下出血など重篤な疾患の可能性も

突然、これまでにない強烈な痛みに襲われたときは、「椎骨動脈解離」や「くも膜下出血」など重大な疾患の可能性も考えられています。

このようなケースでは、吐き気や意識の混濁、手足のしびれなどを伴うことがあるため、できるだけ早く医療機関で検査を受けることがすすめられています(引用元:https://neurosurgerycenter.jp/blog/blog/2345/)。

#右後頭部の痛み原因

#緊張型頭痛の特徴

#後頭神経痛に注意

#片頭痛と識別法

#脳血管障害のサイン

受診すべきタイミングと医療相談の目安

「いつもと違う痛み」は医療機関に相談を

右後頭部の痛みが続くと、「これって病院に行くべきかな?」と迷うこともありますよね。たしかに、軽い頭痛であれば様子を見るという人も多いかもしれません。ただし、「いつもと違う」「急に痛みが強くなった」などの場合は、早めに医療機関へ相談することがすすめられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4792/)。

以下のようなケースが、ひとつの目安になるとされています。

- 突然ズキンとくる強烈な痛みが起こった

- 吐き気や視界のチラつきが同時に出てきた

- 痛みが数日間続いていて改善しない

- 首や肩のこりと無関係に痛みが出る

- しびれ、めまい、ろれつが回らないなどの症状を伴う

どれかに当てはまる場合は、「念のため」という気持ちで専門家の意見を聞いてみることが勧められています。

相談先はどこが適切?症状によって異なる選択肢

では、どの診療科を選べばよいのでしょうか。これは痛みのタイプによって異なるとされています。

- 首や肩のこりが強く関連している場合 → 整形外科やリハビリ科

- ピリッと電気が走るような神経痛がある場合 → 神経内科

- 頭の中の異常や重篤な疾患が疑われる場合 → 脳神経外科・脳神経内科

迷ったときには、まずはかかりつけ医や内科で相談して、必要に応じて専門科への紹介を受ける形でもよいとされています(引用元:https://osaka-mri.jp/blog/1805/)。

来院前にメモしておくとスムーズに話せる

医療機関での相談をスムーズに進めるために、事前に次のような情報をメモしておくのもおすすめです。

- どこが痛むか(場所)

- どのように痛むか(ズキズキ、ジンジン、ピリピリなど)

- 痛みが始まった時期と頻度

- 思い当たる原因(姿勢、ストレス、睡眠不足など)

こうした記録があると、医師による触診や判断の一助になると言われています。

#右後頭部の痛み

#病院に行く目安

#片頭痛の相談先

#神経痛と診療科

#いつ受診すべきか

自宅でできる対処と予防法

痛みがあるときのセルフケア方法

右後頭部に違和感や痛みを感じたとき、「今すぐ病院に行くほどではないけれど、少しでもラクになりたい…」と思うことはありませんか?そんなときに役立つのが、自宅でのセルフケアです。

まずは冷やす or 温めるの判断がポイントです。たとえば、ズキズキと脈打つような痛みがある場合は、血管が拡張している可能性があるため、冷やすことで緩和されるケースがあると言われています。一方で、首や肩の筋肉の緊張が原因と思われる鈍痛には、温める方がよいとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4792/)。

- 冷却ジェルや保冷剤をタオルに包んで数分間あてる

- 湯たんぽや蒸しタオルで首〜後頭部をじんわり温める

- 強く押したり揉んだりせず、リラックスを意識する

ただし、痛みが増す場合や効果が見られない場合は無理せず、早めの相談が安心につながるとも言われています。

日常で意識したい予防の工夫

痛みをくり返さないためには、日常の姿勢や生活リズムの見直しも大切なポイントです。

- 長時間のスマホやパソコン作業は、30〜60分ごとに一度休憩をとる

- デスクの高さやモニターの位置を調整して、目線が下がりすぎないようにする

- 枕の高さを見直す。首にフィットしないものは負担になることも

- 湯船につかって血流を促す時間をつくる

- 寝不足やストレスが続かないよう、睡眠と心のケアも意識してみる

こうした「ちょっとした工夫」が、痛みの軽減や再発予防につながる可能性があるとされています(引用元:https://osaka-mri.jp/blog/1805/)。

日々の積み重ねが体にとって大きな変化につながることもあるため、自分に合った方法で少しずつ取り入れていくことが大切です。

#右後頭部の痛み対策

#冷やす温めの判断

#首こり頭痛のセルフケア

#スマホ姿勢に注意

#枕選びと睡眠習慣

各タイプ別ケアと予防のまとめ

緊張型頭痛には「姿勢の見直し」と「こまめな休憩」がカギ

デスクワークやスマホの使いすぎで首や肩の筋肉がこわばってしまうと、右後頭部にジンジンとした鈍い痛みが出ることがあると言われています。このような緊張型頭痛には、姿勢改善と首肩のストレッチが効果的とされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4792/)。

- 背筋を伸ばし、顎が前に出ないように意識する

- 1時間に1回は立ち上がって軽く肩を回す

- 肩甲骨まわりの筋肉を動かす体操を習慣にする

日々の習慣に少しずつ取り入れてみると、首肩まわりの負担が軽くなると言われています。

後頭神経痛には「圧痛点を避けた生活動作」を

後頭部にチクチクとした痛みが走ったり、押すとピリッと痛む場合は、後頭神経が過敏になっている可能性があるとされています。こうした痛みには、神経に刺激を与えすぎない工夫が必要です(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/occipital_neuralgia/)。

- 枕が高すぎると首が圧迫されやすいため、低めのものを選ぶ

- 髪をきつく結ばない

- 洗髪やマッサージ時に痛む部分を強く触らない

また、無理にマッサージなどをすると悪化する場合もあるため、やさしくケアすることが大切とされています。

片頭痛タイプは「刺激回避」と「生活リズムの安定」がポイント

右後頭部にズキズキと脈打つような痛みが出て、光や音に敏感になるケースでは、片頭痛の可能性が考えられています(引用元:https://osaka-mri.jp/blog/1805/)。

片頭痛の場合は「予防」がとても重要と言われており、以下のような工夫がすすめられています。

- 寝不足や過度な寝だめを避ける

- 空腹・低血糖にならないよう食事のタイミングを整える

- 明るすぎる画面や強い匂いなど、刺激物をできるだけ減らす

- ストレスを感じたときは、深呼吸や軽い散歩でリラックスする時間を取る

完全に防げるわけではありませんが、生活リズムの見直しで頻度が軽減される例もあると報告されています。

#緊張型頭痛の予防法

#後頭神経痛との向き合い方

#片頭痛のセルフケア

#右後頭部痛のタイプ別対策

#習慣の見直しで再発予防