「歩けるけど痛い」捻挫とは?知恵袋で多い実例の傾向

歩ける=軽傷ではない?知恵袋に多く見られる相談内容とは

「捻挫しても歩けるけど、かかとが痛い」「ちょっと腫れてるけど大丈夫…?」と悩む投稿がYahoo!知恵袋などで頻出しています。歩ける程度だから大丈夫と思いがちですが、実際には靭帯の軽度損傷や炎症が残っていることも多く、症状を軽視しないことが大切だと言われています【引用元:turn0search0】。

軽度〜中等度の捻挫の状態と特徴

軽度の捻挫(GradeⅠ)では、靭帯が一時的に伸びている程度で歩行が可能なことがあります。一方、中等度(GradeⅡ)では靱帯の部分断裂があり、腫れや圧痛を伴い、歩けるものの痛みが強く出るケースもあるようです【引用元:turn0search6】。

そのため「歩けるけど痛みがある」という状態は、中等度の捻挫である可能性が高いとされています。

放置は禁物:後遺症や再発のリスクもある

歩行可能な状態でも、自己判断で処置を怠ると、靭帯が緩んだまま癖になり、捻挫を繰り返すリスクが高まるとも言われています【引用元:turn0search7】。

知恵袋の投稿でも、「何度も捻挫を繰り返してしまう」「痛みがなかなか引かない」といった報告が多く見られ、放置せず正しい処置を行うことが重要とされています。

症状が軽くても、「違和感や腫れ、内出血、ぐらつき」などがある場合は、速やかに整形外科で診察を受けることをおすすめします。

#捻挫歩けるけど痛い

#知恵袋の実例

#軽度捻挫の注意点

#放置はNG

#整形外科受診推奨

なぜ痛みは続くのか:靭帯損傷のメカニズムと炎症反応

靭帯損傷の深さによって痛みの持続期間も変わる

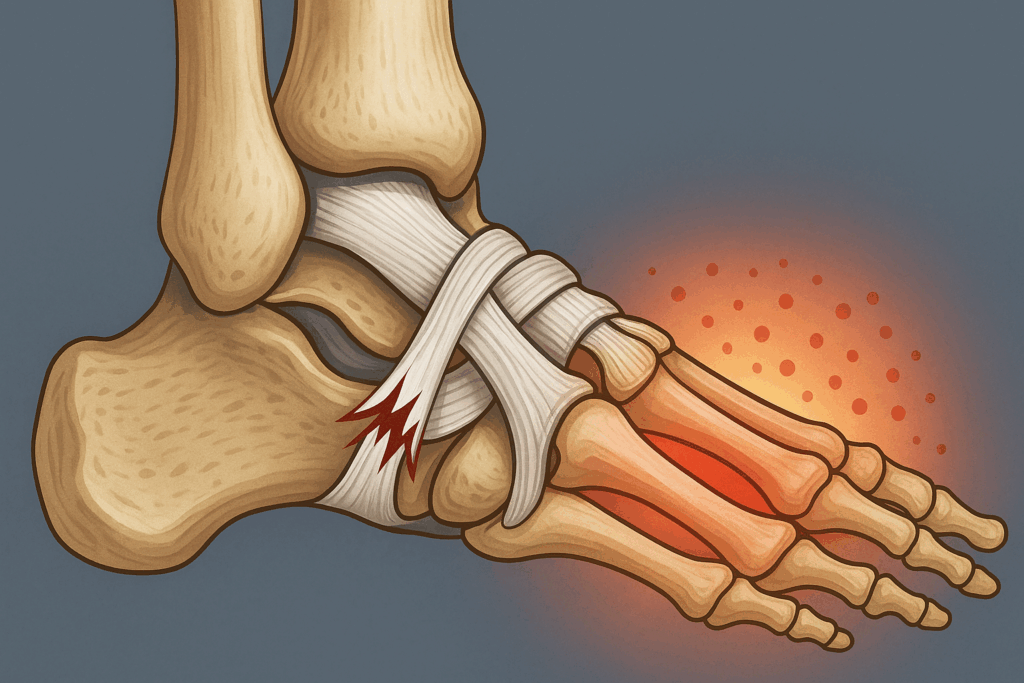

捻挫は靭帯をひねることで起き、靭帯が軽く伸びる程度の軽度な状態(GradeⅠ)から、部分的に断裂する中等度(GradeⅡ)、完全断裂する重度まで幅があります【引用元:turn0search3】。

歩ける程度なのに痛みが続くのは、靭帯の微細損傷が治りきらず、炎症が慢性化する兆候とも言われています。

炎症反応が痛みを長引かせる理由

靭帯が損傷すると、体内では炎症が生じ、それが腫れや痛みの原因になることが説明されています。炎症が起きると、「発痛物質」と呼ばれる痛みを誘発する化学物質が放出されるため、安静にしていても違和感が残ることがあります【引用元:turn0search3】【引用元:turn0search5】。

また、慢性的な炎症が続くことで靭帯自体が硬くなり、関節の可動域が制限されることもあり、歩くたびに痛みを感じるケースが報告されています【引用元:turn0search13】。

筋肉の緊張と関節の不安定性も痛みの要因に

痛みが続く要因として、靭帯の状態だけでなく、関節を支える筋肉の緊張も重要な役割を果たします。特に腓骨筋など足首周りの筋肉が拘縮すると、可動域が狭まり、常に血流が悪くなることで痛みが続きやすいとされています【引用元:turn0search0】。

さらに、靭帯が緩んだ状態(関節不安定性)が続くと関節に微妙なズレが生じ、関節軟骨を摩耗させるケースもあるようです。この微小なズレの繰り返しが、痛みの長引きや再発の原因となることもあると考えられています【引用元:turn0search8】。

#捻挫痛み続く理由

#靭帯損傷メカニズム

#炎症と再発リスク

#筋肉の緊張が原因

#関節不安定性注意

まずできる応急処置:正しいRICE法とその目的

Rest(安静):まず動かさないことが回復への第一歩

捻挫して「歩けるけれど痛い」状態なら、まずはRest(安静)を徹底することが重要です。特に受傷直後の24〜48時間は、無理に動かすと炎症がひどくなり、回復が遅れることがあります。横にして足首を支えたり、テーピングや固定を用いたりして動きを制限するのが効果的とも言われています【引用元:turn0search1・turn0search17】。

Ice(冷却):冷やすことで痛みと腫れを抑える

痛みや腫れを抑えるには、**Icing(冷却)**が有効です。氷や氷嚢、冷却パックをタオルで包み、10〜20分間隔で数回に分けて冷やすのが一般的とされています。冷却によって毛細血管が収縮し、腫れや内出血、痛みを軽減させる効果が期待できるとも言われています【引用元:turn0search0・turn0search9】。ただし、直接肌に当てすぎると凍傷のリスクもあるため、タオルなどを間に挟む工夫が必要です【引用元:turn0search2】。

Compression(圧迫):適度な締め付けで腫れを防止

**Compression(圧迫)**では、弾性包帯やサポーターを使用して腫れを最小限に抑えることを目指します。巻き方は、きつすぎず、きちんと循環が保たれる程度が理想です。指先の冷えやしびれ、皮膚の蒼白化があれば、すぐに圧迫をゆるめてください【引用元:turn0search0】。

Elevation(挙上):患部を心臓より高く保つ工夫

最後のステップはElevation(挙上)です。足首をクッションや枕で心臓より高い位置に保つことで、余分な水分排出を促し腫れを抑制できるとされています。特に座っているときや寝ているときにこの姿勢をキープすると、炎症の悪化を防ぎやすいともされています【引用元:turn0search6】。

#捻挫応急処置

#RICE法のやり方

#冷却と安静の基本

#圧迫と挙上の効果

#正しいケアで早期回復

症状が続く場合のチェックと相談の目安

痛みや腫れが続くときは“自己判断を避ける”ことが重要

捻挫して「歩けるけど足首が痛い」状態でも、2~3日経っても腫れや痛みが引かない場合は、体が何かを警告している可能性があります。痛みや違和感が長期間続くときは、靭帯損傷や関節内の異常、軟骨や腱の問題などの可能性もあると言われています【引用元:turn0search6】【引用元:turn0search8】。

このような症状があれば、早めに整形外科へ相談を

以下のような症状がある場合は、整形外科で診察を受けることが推奨されています:

- 痛みや腫れが1週間以上続く

- 動かすと痛みが増す、または関節がぐらつく

- 歩くときに足首にぐらつきや不安定感がある【引用元:turn0search4】【引用元:turn0search12】

- 階段の昇降や段差で痛みが強まる

こうした症状は、靭帯の部分断裂や関節構造の損傷、腱の炎症、軟骨の衰えなどが背景にある可能性が高いため、自己判断せずに専門家の評価を受けるのが安心です【引用元:turn0search1】【引用元:turn0search5】。

整形外科で行われる診察とその目的

整形外科ではまず触診や可動域のチェックが行われ、その後必要に応じてレントゲンやエコー、MRI検査が実施されます。これにより単なる靭帯の損傷なのか、見逃されがちな骨折(裂離骨折など)や関節内の障害が原因かどうかを確認できます【引用元:turn0search2】【引用元:turn0search1】。

専門家の診断により、適切な固定具や医療用サポーター、リハビリ計画が提案されることもあります。自己判断で無理を続けるよりも、適切な判断が早期改善につながることが多いようです。

#捻挫後受診目安

#痛み続くとき相談

#整形外科受診推奨

#慢性化を防ぐ

#正しい判断が大切

再発防止と完治に向けたケアの継続方法

“痛みが引いた”で終わらせない|再発リスクへの理解

捻挫は「一度治ったら安心」と思いがちですが、実は再発しやすいケガだと言われています。特に靭帯が伸びたままだと、関節が不安定になり、些細な動きでまた痛めてしまうリスクがあります。そのため、痛みが引いたからといって自己判断でケアをやめてしまうのは避けたいところです。完治には「靭帯の修復」と「周囲の筋力強化」がセットで必要とされています。

日常に取り入れたい簡単セルフケアと予防ストレッチ

再発を防ぐためには、無理なく続けられるセルフケアがカギとなります。例えば、足首周りのストレッチや、バランス感覚を養う片足立ち運動などが効果的と言われています。日常生活の中で気軽にできる方法を取り入れることで、靭帯や筋肉の柔軟性を高め、再発予防につながります。

専門家によるメンテナンスケアの重要性

セルフケアだけで不安が残る場合は、整形外科や接骨院などの専門家に相談するのも有効です。施術を受けながら正しいリハビリプランを組むことで、関節の安定性を取り戻しやすくなるとされています。特に「違和感が長引く」「繰り返し痛めている」という方は、一度プロの視点で評価を受けることが安心への第一歩です。

引用元:

・https://kumanomi-seikotu.com/blog/4119/

・https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/sprain.html

#捻挫の再発予防

#足首のセルフケア

#靭帯損傷リハビリ

#整形外科相談

#日常生活での再発対策