なぜ「腰痛に鍼」が効くのか?効果の仕組みとは

鍼による筋肉刺激と脳内物質の関係

鍼は非常に細い金属針を体の特定部位(ツボ)に刺すことで、筋肉や皮下組織を直接刺激すると言われています。こうした刺激は、体が本来持っている防御反応を引き出し、脳内でエンドルフィンやセロトニンといった鎮痛作用を持つ物質が分泌されるきっかけになると考えられています。これらの物質は痛みの伝達を和らげ、結果的に腰の不快感を軽減する可能性があるとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5865/)。

また、鍼施術は交感神経と副交感神経のバランスにも影響を与えるとされ、筋肉の緊張をほぐす効果が期待されるとも言われています。この作用により、痛みによるこわばりや体の動きづらさが和らぐケースもあると報告されています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/lumbago/)。

血行促進によるコリの緩和

鍼による刺激は、施術部位周辺の毛細血管を広げ、血流を促す作用があると考えられています。血液の流れが良くなることで、筋肉内にたまった疲労物質や老廃物が排出されやすくなり、酸素や栄養素の供給もスムーズになると言われています。結果として、腰の筋肉に感じる重だるさやコリ感がやわらぎやすくなる場合があるのです(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6027/)。

血行が良くなることは、体温の回復や代謝の向上にもつながるとされ、慢性的な腰のこわばりに悩む人にもメリットがあると考えられています。ただし、効果の感じ方には個人差があり、症状の原因や生活習慣によっても変わると指摘されています。

まとめ

鍼は、筋肉や神経への直接的な刺激によって脳内の鎮痛物質を促し、同時に血行を改善する可能性がある施術方法です。科学的な研究も進んでいますが、すべてのケースで同じ効果が得られるわけではありません。そのため、腰痛が続く場合や強い痛みがある場合は、まず専門家に相談したうえで適切な施術を選ぶことが大切とされています。

#腰痛鍼 #鍼の効果 #血行促進 #筋肉の緊張緩和 #エンドルフィン分泌

急性・慢性腰痛別、鍼施術の頻度とタイミング

急性腰痛の場合(ぎっくり腰など)

急に腰に強い痛みが走る「ぎっくり腰」などの急性腰痛では、炎症や筋肉の緊張が強い時期に集中的な施術がすすめられることがあると言われています。参考情報によると、症状が出始めて間もない段階では、毎日〜2日に1回程度の施術を行い、その後は痛みが落ち着くにつれて3日〜1週間に1回へと間隔を空けていく方法が一般的とされています(引用元:https://www.johncare.com.tw/、引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6039/)。

このように間隔を調整していくのは、施術によって筋肉の血流や柔軟性が回復していくのに合わせ、体が本来持っている回復力を引き出すためと考えられています。急性期は無理な動作を避け、安静を保ちながら施術を受けることが大切だとされています。

慢性腰痛の場合

慢性的な腰の重だるさや違和感が続く場合、施術の目的は「痛みの軽減」だけでなく「再発予防」や「筋肉・関節の柔軟性維持」にもあります。参考記事によると、慢性腰痛には週1〜2回程度の鍼施術が目安とされており、一定期間継続することで体のコンディションを安定させやすいと言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6039/)。

また、慢性腰痛の原因は日常動作や姿勢習慣と関係していることが多いため、施術だけでなくストレッチや体幹トレーニング、生活習慣の見直しも並行して行うことが望ましいと考えられています。

まとめ

急性腰痛は症状が強い間は短い間隔で施術を行い、改善に合わせて間隔を広げる方法が推奨されることがあります。一方、慢性腰痛では週1〜2回のペースで継続し、腰の状態を安定させることが目的になると言われています。いずれの場合も、症状や生活環境によって最適な施術計画は異なるため、専門家と相談しながら進めることが重要です。

#腰痛鍼 #急性腰痛ケア #慢性腰痛改善 #施術頻度 #鍼のタイミング

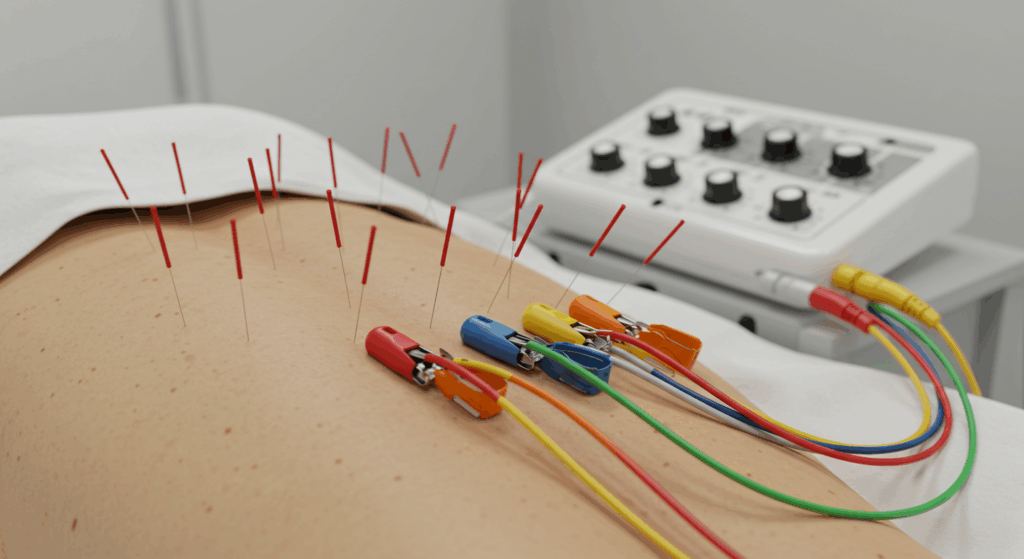

電気鍼とは?通常の鍼との違いやメリット

電気鍼の特徴と通常の鍼との違い

電気鍼(でんきばり)は、通常の鍼施術に低周波や微弱な電流を流す方法と言われています。基本的には、鍼を体のツボや筋肉に刺した後、専用の機器を使って電流を通すことで、刺激を一定時間持続させるのが特徴です。これにより、通常の鍼よりも深部の筋肉や神経にアプローチしやすくなると考えられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/7097/)。

一方、通常の鍼は手技による刺激がメインであり、施術者が鍼を動かして刺激の強弱や角度を変えるため、より繊細な調整が可能と言われています。電気鍼はその刺激を電気で補い、一定のリズムや強度で持続できる点が大きな違いです。

電気鍼のメリットと期待される効果

電気鍼の大きなメリットの一つとして、筋肉疲労の緩和が挙げられます。特に、長時間のデスクワークや同じ姿勢を続けることによって生じる慢性的な筋肉のこりに有効とされるケースが多いようです(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/7097/)。

電流による持続的な刺激は、筋肉をリズミカルに収縮・弛緩させ、血流の促進をサポートすると考えられています。これにより、筋肉内にたまった疲労物質や老廃物の排出がスムーズになり、酸素や栄養が届きやすい状態に近づくと言われています。

また、通常の鍼と比べて施術時間中に一定の刺激を維持できるため、手技のみでは得られにくい深部へのアプローチが可能になる場合もあるとされています。

まとめ

電気鍼は、通常の鍼施術に電流を加えることで、より持続的かつ深部への刺激を実現する方法とされています。慢性的な筋肉のこりや疲労の緩和を目的に選ばれることが多く、特にデスクワークや運動不足による腰や肩の不快感に悩む人に適しているケースがあります。ただし、心臓にペースメーカーを使用している場合や妊娠中など、使用が控えられるケースもあるため、必ず専門家に相談することが大切です。

#電気鍼 #鍼の効果 #筋肉疲労緩和 #慢性こり対策 #血行促進

鍼施術を受ける際の注意点と選び方

保険適用と料金相場について

鍼施術は、医師の同意が必要な特定の症状を除き、多くの場合は保険適用外になると言われています。そのため、施術費用は全額自己負担となるケースが一般的です。参考情報によると、1回あたりの料金相場はおおよそ3,500円〜10,000円前後で、施術内容や時間、地域によって差があるとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5191/)。

複数回の通院が必要な場合は、1回あたりの料金だけでなく、通院頻度や総額も事前に確認しておくと安心です。また、初回はカウンセリングや触診の時間が長く、施術時間や費用が変わる場合もありますので、事前に問い合わせておくことがすすめられています。

専門家の資格と実績の確認

鍼を行うには、国家資格である「はり師」免許が必要です。施術を受ける際は、資格の有無や経験年数、これまでの施術実績を確認することが重要だとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5191/)。特に腰痛の場合、筋肉や神経の構造に詳しい施術者であれば、より適切なアプローチが期待できると言われています。

さらに、衛生管理も見逃せないポイントです。使い捨ての鍼を使用しているか、施術スペースが清潔に保たれているかをチェックすることは、安全に施術を受けるうえで欠かせないとされています。

自分に合う施術院を選ぶために

料金や資格だけでなく、施術者との相性も重要です。カウンセリングの際に症状や不安についてしっかり耳を傾けてくれるか、施術の流れやリスクについて丁寧に説明してくれるかを確認しましょう。また、継続通院が必要になる場合も多いため、通いやすい立地や営業時間も選定のポイントになります。

これらの情報を総合的に判断し、自分の体調や生活スタイルに合った施術院を選ぶことが、安心して鍼施術を受けるための第一歩とされています。

#鍼施術の注意点 #料金相場 #国家資格確認 #衛生管理 #鍼灸院選び

よくある疑問・Q&A まとめ

「痛みはある?副作用は?」

鍼施術に対して「痛そう」という印象を持つ方は多いですが、実際に使用される鍼は非常に細く、髪の毛ほどの太さと言われています。そのため、注射針のような鋭い痛みはほとんど感じない場合が多いとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5185/)。

刺した瞬間に「チクッ」とした感覚や、筋肉に届くときの「ズーン」とした響きがあることもありますが、これはツボや神経を刺激しているサインと説明されることがあります。副作用としては、ごくまれに内出血や軽い倦怠感が出るケースもありますが、多くは数日以内におさまると報告されています(引用元:https://www.kigawa-ueno.com/)。

衛生面では、使い捨ての鍼を使用し、施術環境を清潔に保っているかが重要です。施術を受ける際は、衛生管理がしっかりしている院を選ぶことが推奨されています。

「どのくらいで効果を感じる?」「おすすめの施術間隔は?」

効果を感じるまでの期間は人によって異なります。軽度の腰痛では1〜2回の施術で変化を感じる方もいますが、慢性的な症状や長年のこりは、数週間〜数か月かけて徐々に変化が出ることが多いと言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6039/)。

施術間隔については、急性腰痛の場合は症状が強い時期に毎日〜2日に1回、慢性腰痛では週1〜2回のペースが目安とされることがあります。これは、筋肉や血流の状態を一定に保ちながら改善を促すためと説明されています。

ただし、日常生活や仕事の負担、体質によっても最適なペースは異なるため、初回のカウンセリングで施術者に相談し、自分に合った計画を立てることが大切です。

まとめ

鍼は細く、注射よりも痛みが少ない場合が多いとされ、慢性・急性どちらの腰痛にも対応できる可能性があります。効果の実感や施術頻度は個人差が大きいため、経験豊富な施術者と相談しながら進めるのがおすすめです。安心して施術を受けるためには、衛生管理や資格の有無の確認も忘れないようにしましょう。

#腰痛鍼 #鍼の痛み #副作用の注意点 #施術間隔 #効果を感じるまで