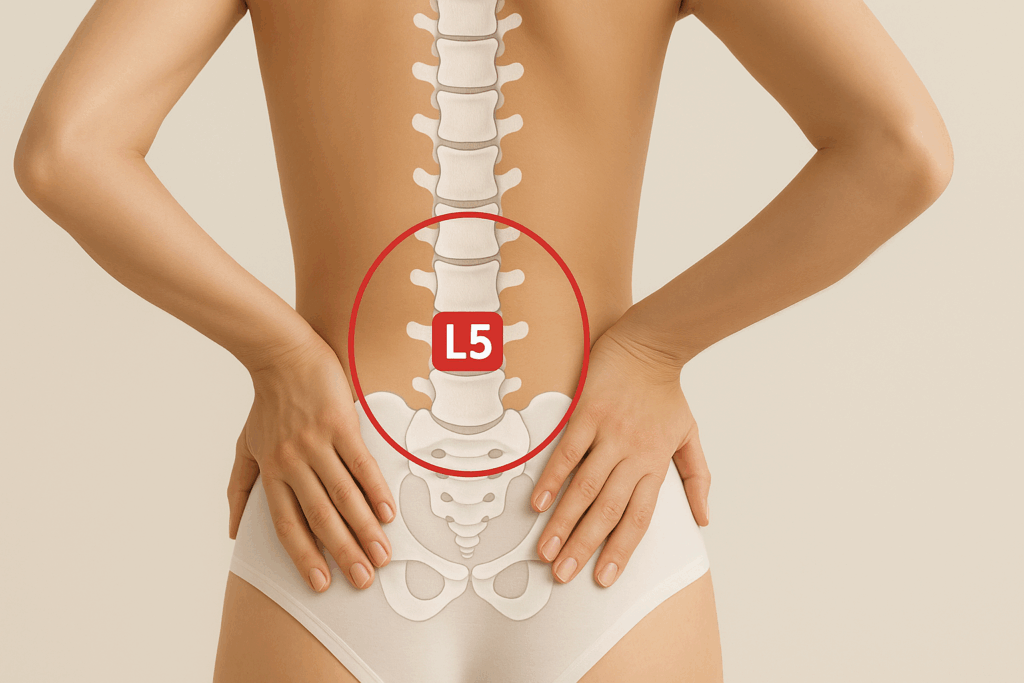

L4-L5が狭い状態とは?仕組みと主な症状をやさしく解説

腰椎4番・5番の位置と役割

腰椎は腰の部分にある5つの椎骨で構成されており、そのうち「L4」と「L5」は下から4番目と5番目にあたります。これらは体重を支える役割が大きく、立ったり歩いたりする際の衝撃を吸収すると言われています(引用元:理学ボディ、yotsuya-blb.com、さかぐち整骨院)。

このL4とL5の間には椎間板と呼ばれるクッションのような組織があり、これが衝撃を和らげています。しかし、加齢や長時間の姿勢、負荷のかかる動作などにより、この椎間板の厚みが減少し、骨同士の間隔が狭くなることがあると言われています。

狭くなることで起こりやすい変化

L4-L5間が狭くなると、周囲を通る神経が圧迫されやすくなるとされています。神経が刺激されることで、腰の痛みやお尻から足にかけてのしびれ、力が入りにくい感覚などが出やすくなると言われています。また、長時間立ち続けたり、歩行距離が短くなる場合もあると報告されています(引用元:同上)。

さらに、神経圧迫の程度によっては、足先の感覚が鈍くなったり、動かしにくくなることもあるとされます。症状は人によって差があり、日によって強弱がある場合もあるようです。

なぜL4-L5は負担がかかりやすいのか

L4-L5は腰の中でも特に可動性が高く、体重や動作の衝撃が集まりやすい場所だと言われています。前かがみの姿勢や重い荷物を持ち上げる動作、長時間のデスクワークは、この部分への負担を増やす傾向があると指摘されています(引用元:同上)。

また、骨盤や股関節の動きが制限されていると、腰椎に過剰な負担が集中しやすくなるため、周辺の筋肉や関節の柔軟性も関係すると考えられています。

まとめ

L4-L5が狭い状態は、神経や周囲組織への負担を増やし、腰痛や下肢の不調につながる可能性があると言われています。ただし、症状の出方や進行は人によって異なるため、自己判断ではなく、体の変化を感じた時点で専門家に相談することが望ましいとされています。

#腰椎4番5番 #椎間狭小化 #神経圧迫 #腰痛予防 #腰の仕組み

なぜストレッチが役立つのか?概念と安全な選び方

筋膜・筋肉の柔軟化が腰椎の負担を減らす理由

腰椎4番・5番の間が狭い場合、周囲の筋肉や靭帯が硬くなると腰の動きが制限されやすくなると言われています。特に腰や骨盤周囲の筋膜がこわばると、衝撃吸収の役割が低下し、腰椎への負担が増える傾向があるとされています(引用元:yotsuya-blb.com、さかぐち整骨院、理学ボディ)。

ストレッチによって筋膜や筋肉をゆっくり伸ばすことで、可動域の確保や血流の促進につながり、腰への圧迫感や緊張を和らげやすくなると考えられています。これは、柔軟性が向上すると姿勢が安定し、腰椎にかかる局所的な負担が分散されるためとも言われています。

骨盤の動きと連動性の重要性

腰椎は骨盤や股関節と密接につながっており、それぞれの可動域が互いに影響を与えるとされています。たとえば、股関節の動きが硬くなると腰椎が代償的に動きすぎ、特定の部位にストレスが集中することがあります。ストレッチで股関節や太もも裏(ハムストリングス)、お尻の筋肉を柔らかく保つことは、腰椎の負担軽減にもつながると言われています。

安全に行うための選び方

ストレッチは“どの動きをするか”だけでなく、“どの程度行うか”が重要だと指摘されています。特にL4-L5に不安がある場合、強く反らす姿勢や急激な動きは神経への圧迫を強める可能性があるため避けた方がよいと言われています。

安全に行うためのポイントとしては、

- ゆっくりとした動きで呼吸を止めずに行う

- 痛みやしびれを感じたら中止する

- 短時間から始めて徐々に可動域を広げる

- 床や壁など安定した場所で姿勢を保つ

が挙げられます。これらを守ることで、ストレッチが腰椎へのサポートとなる可能性が高まると言われています。

#腰椎4番5番 #ストレッチ効果 #筋膜リリース #骨盤連動 #腰痛予防

症状別・安全な5つのストレッチ方法+呼吸法

両膝抱えストレッチ(仰向け)

腰回りの筋肉をやさしく伸ばし、腰椎への負担を和らげると言われています。仰向けになり、両膝を胸に近づけるように抱えます。このとき、腰が床から浮かないよう意識しながら、10〜20秒キープ。息は吐きながらゆっくり行うと、筋肉が緩みやすいとされています(引用元:yotsuya-blb.com、さかぐち整骨院)。1〜3セットを目安に、痛みがない範囲で行います。

腰ひねりストレッチ(仰向け)

腰の回旋動作で、脊柱周囲やお尻の筋肉を伸ばす方法です。仰向けのまま膝を立て、両膝をそろえて左右どちらかへ倒します。肩が床から離れないように意識しながら、10〜20秒静止。息を吐くタイミングでさらに力を抜くと効果的と言われています(引用元:同上)。左右交互に1〜3セット行います。

タオル足上げストレッチ

太もも裏(ハムストリングス)を伸ばし、骨盤や腰の負担を軽減する目的があります。仰向けで片足を天井方向に上げ、足裏にタオルをかけてゆっくり引き寄せます。膝は軽く曲がっても構いません。10〜20秒キープし、呼吸は止めずに行うことが大切だと言われています(引用元:理学ボディ)。左右それぞれ1〜3セット。

うつ伏せ反りストレッチ(控えめに)

腰椎の伸展方向への動きをサポートします。うつ伏せになり、肘をついて上半身を軽く起こします。この姿勢で10〜15秒キープ。痛みやしびれを感じる場合は中止し、反りすぎない範囲で行うことが推奨されています(引用元:さかぐち整骨院)。1〜2セットで十分です。

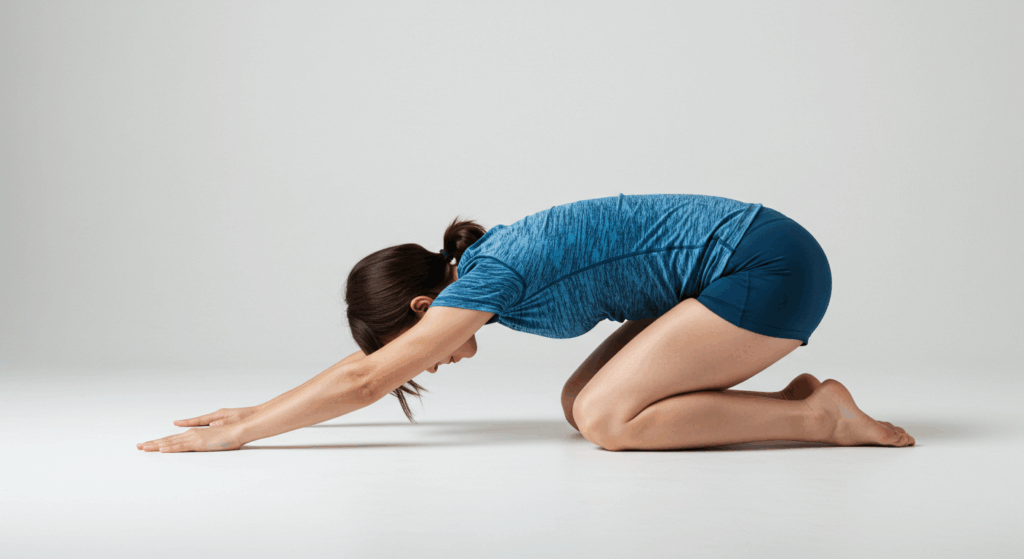

壁ドッグポーズ

壁に手をついてお尻を後方へ引き、背中から腰をゆるやかに伸ばします。四つ這いの「犬のポーズ」に似ていますが、壁を使うことで負担を軽減できると言われています。10〜20秒キープし、息を吐きながら背中を伸ばす意識を持ちます。1〜3セットを目安に行います(引用元:yotsuya-blb.com)。

#腰椎ストレッチ #腰痛予防 #神経圧迫ケア #安全な運動 #腰回り柔軟

注意すべきポイント:反らし過ぎNG、痛みは中断、医師受診のタイミング

反る動作は慎重に行う

腰椎4番・5番に不安がある場合、腰を反らす動作は特に注意が必要だと言われています。強く反ることで神経や椎間関節への圧力が高まり、しびれや痛みが出やすくなる可能性があるためです(引用元:yotsuya-blb.com、さかぐち整骨院)。

ストレッチ中に「気持ちよさ」を超えて違和感や痛みを感じた場合は、すぐに中止することが推奨されています。特に腰椎を反らす姿勢は、少しずつ様子を見ながら行うのが安全だとされています。

痛みやしびれが出たら即中止

ストレッチは負荷を加えることで体をほぐす効果が期待されますが、神経圧迫の可能性がある場合は慎重さが求められます。途中で足先のしびれ、力の入りにくさ、鋭い痛みを感じた場合は、それ以上続けない方が良いと言われています(引用元:理学ボディ)。

また、しびれや麻痺のような症状が強くなる場合は、放置せず次のステップを検討する必要があります。

専門家に相談すべきタイミング

- 痛みやしびれが数日以上続く

- 歩行が困難になる

- 足に力が入らない、または感覚が鈍くなる

- 排尿や排便に異常を感じる

これらの症状が出た場合は、自己判断せず医師や専門家への相談がすすめられています(引用元:同上)。早めに相談することで、原因や状態を確認し、適切なケア方法を選びやすくなります。

ストレッチはあくまで補助的な手段であり、症状が悪化する兆候があれば中止して体を守ることが大切だと言われています。

#腰椎ストレッチ注意 #腰痛対策 #神経圧迫予防 #安全な運動 #反り過ぎNG

日常生活のケアと専門家相談のタイミング

姿勢改善で腰椎の負担を減らす

腰椎4番・5番の負担を軽くするためには、日常的な姿勢の見直しが大切だと言われています。立っているときは耳・肩・骨盤が一直線になるよう意識し、座っているときは骨盤を立てて腰が丸まらないようにすると良いとされています(引用元:yotsuya-blb.com、さかぐち整骨院)。長時間同じ姿勢を避け、こまめに立ち上がって軽く体を動かすことも推奨されています。

インナーマッスルトレーニングの活用

腰椎を支えるためには、腹横筋や多裂筋といったインナーマッスルを意識的に使うことが有効とされています。例えば、仰向けで膝を立て、お腹を軽くへこませるドローインは腰椎の安定性を高めやすい方法と紹介されています(引用元:理学ボディ)。無理のない範囲で継続することが重要です。

筋膜リリースで柔軟性を保つ

筋膜のこわばりは腰の動きに制限をかける場合があるため、フォームローラーやボールを使った筋膜リリースがすすめられています。お尻や太もも、腰回りをゆっくりほぐすことで、血流や柔軟性の改善が期待できると言われています。ただし、痛みが強い部分は避け、優しく行うことが大切です。

早期に専門家に相談すべきサイン

以下のような症状がある場合は、自己判断せず早めに専門家に相談することがすすめられています。

- 脚に力が入りにくい

- 足先や太ももにしびれが続く

- 歩行距離が急に短くなった

- 排尿や排便のコントロールが難しくなった

これらは神経への影響が考えられるため、放置せず確認することが安全につながると言われています。症状が軽い段階で相談することで、適切な対応を取りやすくなる可能性があります。

#腰椎ケア #姿勢改善 #インナーマッスル #筋膜リリース #早期相談