ヒトの自然治癒力を引き出す仕組み

自然治癒力とは何か

自然治癒力とは、体が本来持っている「自らを修復し、健康な状態に戻そうとする力」のことを指すと言われています。例えば、軽い切り傷が時間とともにふさがったり、風邪が安静にしているうちに改善していくのも、この働きによるものです。現代医学でも、自然治癒力の存在は重要視されており、施術やケアはこの力を妨げず、むしろ高める方向で行われることが多いとされています(引用元:https://www.karada.com)。

自然治癒力が働くメカニズム

自然治癒力は主に「免疫系」「神経系」「内分泌系」という3つのシステムの連携によって働くと考えられています。免疫系はウイルスや細菌を排除し、神経系は体の各部に異常を知らせ、内分泌系はホルモンを通じて修復を促します。これらがバランスよく働くことで、回復プロセスがスムーズに進むとされています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp)。

自然治癒力を引き出す生活習慣

生活習慣は自然治癒力に大きく影響します。十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動は、免疫機能を高めるとされます。また、ストレスをためすぎないことも重要で、過剰な緊張状態が続くと自律神経のバランスが崩れ、免疫力が低下すると言われています。日々の小さな積み重ねが、体の回復力を支える基盤となります(引用元:https://www.ncbi.nlm.nih.gov)。

東洋医学と自然治癒力の関係

東洋医学では、体の気・血・水の流れを整えることで自然治癒力を高めるという考え方があります。鍼や灸、整体などは体の巡りを良くし、滞っていた機能を活性化させるとされています。このようなアプローチは「症状を抑える」のではなく、「体全体を整える」ことに重点を置いています。

まとめ

自然治癒力は誰もが持っている力ですが、その発揮度は日々の生活習慣や心身の状態に左右されます。免疫・神経・内分泌のバランスを整え、心地よい生活を意識することが、回復力を引き出す第一歩になると言われています。

#自然治癒力 #免疫力 #生活習慣 #東洋医学 #健康維持

痛みを和らげる鎮痛物質の放出メカニズム

鎮痛物質とは何か

鎮痛物質とは、体内で作られる「痛みをやわらげる働きがある化学物質」の総称だと言われています。代表的なものにはエンドルフィンやエンケファリン、ダイノルフィンなどがあり、これらは脳や脊髄で分泌されます。これらの物質は神経の興奮を抑え、痛みの信号が脳に伝わるのを弱める働きを持つとされています(引用元:https://www.ncbi.nlm.nih.gov)。

痛み信号の流れと鎮痛の仕組み

痛みは、皮膚や筋肉などにある受容器が刺激を感知し、その情報を末梢神経から脊髄、そして脳へと送ることで「痛い」と認識されます。鎮痛物質は、この経路の途中で神経伝達を抑えるように作用します。特に脊髄後角や脳幹の一部では、鎮痛物質が神経間の伝達をブロックし、痛みの感じ方をやわらげると言われています(引用元:https://www.sciencedirect.com)。

自然に鎮痛物質が放出される場面

運動や笑い、リラックス状態、あるいは瞑想などを行っているときに、エンドルフィンなどの鎮痛物質が自然に増えることがあると報告されています。特に「ランナーズハイ」と呼ばれる現象は有名で、長時間の有酸素運動によって分泌が促され、気分の高揚や痛みの軽減が感じられることがあるそうです(引用元:https://www.frontiersin.org)。

鎮痛物質の働きを高める方法

適度な運動、深呼吸やヨガ、心地よい音楽を聴くなど、心身をリラックスさせる行為は鎮痛物質の分泌を助けると言われています。また、規則正しい生活と質の高い睡眠も重要で、体の回復機能を支えることで鎮痛メカニズムがスムーズに働きやすくなるとされています。

まとめ

鎮痛物質は体が本来自然に持っている「痛みをやわらげる仕組み」の中心的な役割を担います。その放出を促す生活習慣を意識することは、薬に頼らない痛み対策の一つとして有効と考えられています。

#鎮痛物質 #エンドルフィン #痛み軽減 #自然治癒力 #健康習慣

血流改善と組織修復を促す作用

血流改善がもたらす体へのメリット

血流が良くなると、酸素や栄養素が全身に行き渡りやすくなると言われています。これにより、細胞が必要とするエネルギーや栄養が供給され、老廃物の排出もスムーズになります。血液は酸素や栄養を運ぶだけでなく、体温調整や免疫機能のサポートにも関わっており、巡りの改善は健康維持に欠かせない要素とされています(引用元:https://www.ncbi.nlm.nih.gov)。

血流と組織修復の関係

損傷した筋肉や皮膚、腱などの組織を修復するためには、酸素と栄養の供給が不可欠です。血流が良い状態では、損傷部位へ修復に必要な成分が届きやすく、細胞の再生プロセスがスムーズに進むと考えられています。また、炎症の軽減にもつながる場合があると言われており、適切な血行促進は組織修復を支える重要な条件とされています(引用元:https://www.sciencedirect.com)。

自然に血流を促す方法

軽いストレッチや有酸素運動、深呼吸、入浴などは血行促進に役立つとされています。特に温熱刺激は血管を拡張させ、流れを良くする働きがあるとされます。また、同じ姿勢を長時間続けないことも大切で、デスクワーク中に軽く体を動かす習慣を取り入れるだけでも効果が期待できると言われています(引用元:https://www.frontiersin.org)。

修復を促す生活習慣の工夫

十分な睡眠とバランスの取れた食事は、組織修復のための基礎を作ります。タンパク質やビタミンC、亜鉛などは組織再生を支える栄養素として知られています。また、精神的なストレスを減らすことも血流改善に有効だとされており、心身両面からのケアが重要です。

まとめ

血流改善は、単に体を温めるだけでなく、細胞の働きを活性化し、組織修復のプロセスを助ける重要な要素だと言われています。日常生活の中で意識的に取り入れることで、体の回復力を高める一助になると考えられています。

#血流改善 #組織修復 #健康習慣 #回復力向上 #セルフケア

自律神経や免疫への広範な影響

自律神経が体に与える役割

自律神経は交感神経と副交感神経から成り、心拍や呼吸、消化、体温調節などを無意識にコントロールしていると言われています。ストレスや生活リズムの乱れは、このバランスを崩す要因になりやすく、自律神経が乱れると疲労感や睡眠の質の低下など、さまざまな不調が出やすくなると考えられています(引用元:https://www.ncbi.nlm.nih.gov)。

自律神経と免疫機能の関係

近年の研究では、自律神経と免疫機能が密接に関わっていることが示唆されています。副交感神経が優位な状態では、リンパ球が活発に働きやすくなり、外部からの病原体に対する防御力をサポートする可能性があると言われています。一方、交感神経が過剰に優位になると、炎症反応が強まりやすいケースがあるとされます(引用元:https://www.frontiersin.org)。

影響を緩和する生活習慣

自律神経や免疫のバランスを保つには、規則正しい生活リズム、十分な睡眠、適度な運動が重要だと言われています。特に深呼吸や軽いストレッチ、入浴などのリラックス習慣は副交感神経を優位にしやすいとされます。また、腸内環境を整える食生活も免疫機能にプラスの影響を与える可能性があります(引用元:https://www.sciencedirect.com)。

日常で意識したいポイント

・同じ姿勢を長時間続けず、定期的に体を動かす

・朝日を浴びて体内時計をリセットする

・カフェインやアルコールの過剰摂取を控える

・心地よい音楽や香りでリラックスする

まとめ

自律神経と免疫は互いに影響し合い、全身の健康状態に大きく関わっていると言われています。日常生活の中で意識的に整えることが、心身の安定や不調予防につながる可能性があります。

#自律神経 #免疫力 #生活習慣改善 #健康維持 #ストレスケア

東洋医学の伝統的視点からの説明

気・血・水の概念

東洋医学では、人の体を流れるエネルギーや物質を「気・血・水」という3つの要素で捉える考え方があります。気は生命活動を維持するエネルギー、血は栄養を運ぶもの、水は体液や潤いを指すと言われています。これらがバランスよく巡っている状態が健康であり、いずれかが不足したり滞ったりすると不調につながると考えられています(引用元:https://www.jsam.jp)。

陰陽の調和

また、陰陽のバランスも重要な概念です。陰は冷静や静的な性質、陽は活動や温熱的な性質を表すとされ、どちらかに偏ると体の機能に影響が出やすいとされています。季節や生活環境によってもこのバランスは変化するため、日々の暮らしの中で意識的に整えることが大切だと言われています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp)。

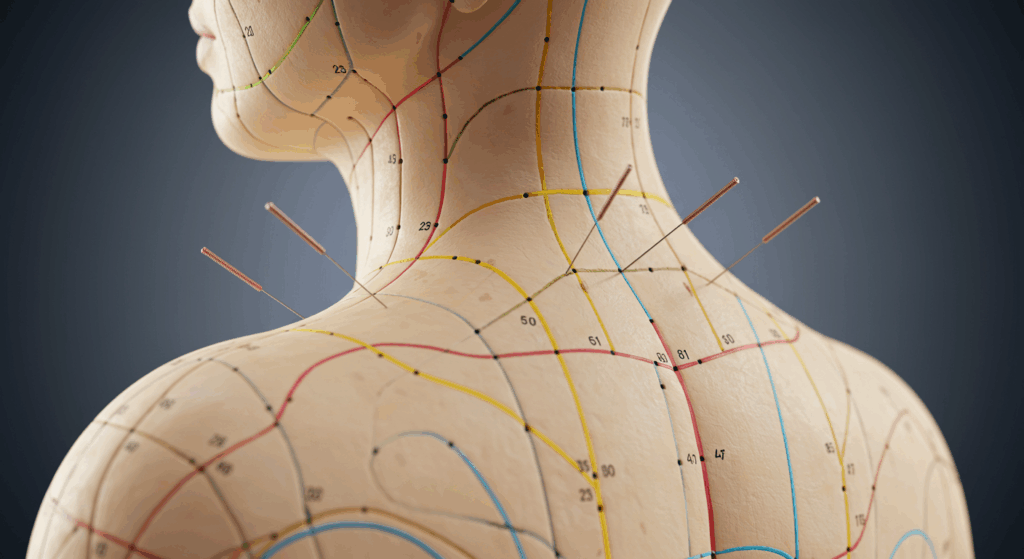

経絡とツボの役割

経絡とは、気や血が流れる通路のようなもので、全身を網の目のように巡っていると考えられています。その要所にあたるのが経穴(ツボ)で、ここを刺激することで全身の巡りやバランスを整える働きが期待できると言われています。針やお灸は、この経穴を利用して体全体の調和を目指す施術法として古くから行われてきました(引用元:https://www.who.int)。

生活と自然のリズム

東洋医学では、人は自然の一部であり、季節や時間の流れと調和して暮らすことが健康維持につながると考えられています。春は活動を増やし、夏は陽気を発散し、秋は気を収め、冬は蓄えるといった生活のリズムを重視します。こうした季節の養生法は、現代の健康管理にも応用しやすいとされています。

まとめ

東洋医学は、病気の有無だけでなく、体全体のバランスや自然との調和を重んじる伝統的な視点を持っています。日常生活の中でこの考え方を取り入れることで、心身の安定や不調予防につながる可能性があります。

#東洋医学 #陰陽 #気血水 #経絡 #健康管理