症状の特徴:「目は覚めてるのに体が動かない 朝」とは?

意識はあるのに体が動かない不思議な感覚

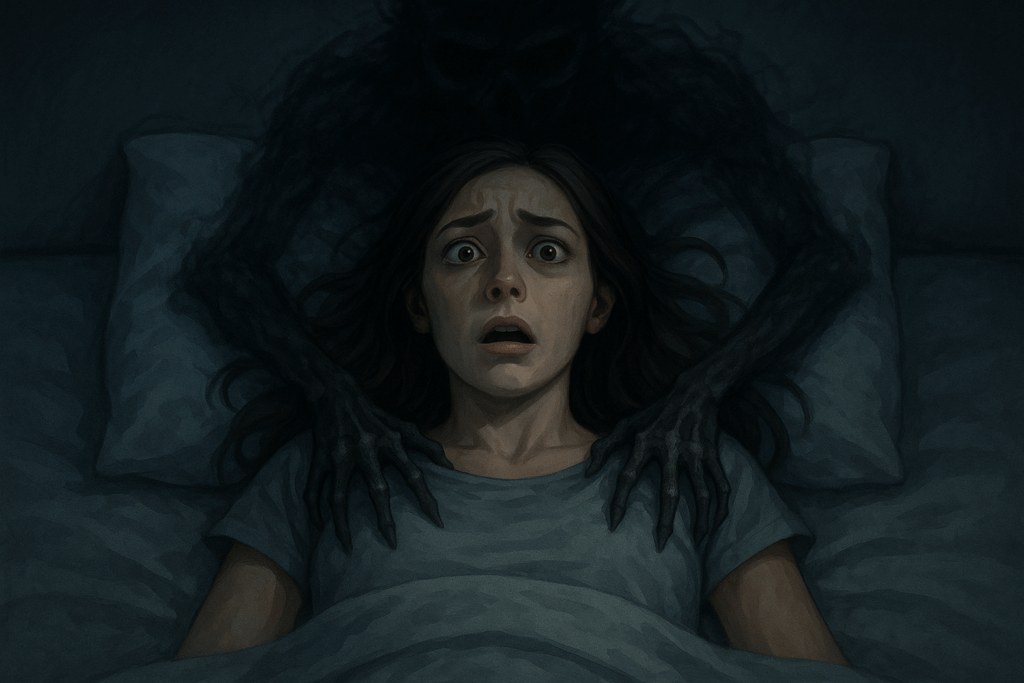

朝、目が覚めているのに体が全く動かない――そんな経験をしたことがある方も少なくありません。この状態は、周囲の音や光を認識できるにもかかわらず、腕や脚を動かすことはおろか、声を出すことさえ難しい場合があると言われています(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com)。多くの場合、数十秒から数分程度で自然に動けるようになりますが、その間は強い不安や恐怖を感じる方も多いようです。

睡眠麻痺として知られる現象

この現象は一般的に「睡眠麻痺」や「金縛り」と呼ばれ、特にレム睡眠と覚醒のタイミングがずれることで起こると説明されています(引用元:https://kamiya-heal.com/6035/)。脳はすでに覚醒状態であるにもかかわらず、筋肉を動かす信号が抑制されたままのため、動こうとしても動けないというギャップが生じると考えられています。

伴いやすい感覚や症状

睡眠麻痺の最中には、胸や喉が圧迫されるような感覚や、呼吸が浅くなる感覚を伴うこともあるそうです(引用元:https://shimoitouzu-seikotsu.com/blog/karada-ugokanaiasa-genin)。中には、人影や声が聞こえるなどの幻覚や幻聴を経験する方もおり、そのため余計に恐怖感が強まることがあります。ただし、これらは多くの場合、脳が半覚醒状態で見る夢の一部とされています。

誰にでも起こりうる現象

この状態は特定の人だけでなく、睡眠不足、生活リズムの乱れ、強いストレスなどが重なったときに誰にでも起こる可能性があるとされています。特に若年層や睡眠時間が不規則な人に見られる傾向があると言われています。こうした背景を知ることで、不安を少しでも和らげるきっかけになるかもしれません。

#目は覚めてるのに体が動かない #睡眠麻痺 #金縛り #朝の不調 #自律神経の乱れ

主な原因を医学的に整理

睡眠麻痺(金縛り)

「目は覚めてるのに体が動かない 朝」という症状の代表的な要因の一つが、睡眠麻痺(金縛り)と呼ばれる現象です。レム睡眠の最中、脳が覚醒し始めても筋肉の抑制が解除されず、意識はあるのに体が動かない状態になることがあると言われています(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com、引用元:https://kamiya-heal.com)。この状態は多くの場合、数秒から数分以内に自然に改善するとされ、特に睡眠不足や生活リズムの乱れ、精神的ストレスが背景にあるケースもあるそうです。

起立性調節障害(OD)

特に小学生から高校生といった成長期の子どもや思春期の若者に多く見られるのが、起立性調節障害です。これは自律神経の働きがうまく機能せず、朝の血圧調整が乱れて体を起こすのが難しくなる状態と説明されています(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com、引用元:https://kamiya-heal.com、引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com)。立ち上がるとふらつきやめまいが出やすく、布団から出ること自体に時間がかかることが特徴とされています。

ほかの睡眠障害

睡眠麻痺やOD以外にも、「目は覚めてるのに体が動かない 朝」という症状の背景には、睡眠時無呼吸症候群やナルコレプシーなどの睡眠障害が関わる場合があると言われています(引用元:https://kamiya-heal.com、引用元:https://shimoitouzu-seikotsu.com)。睡眠の質が低下し、脳や体が十分に休めていないと、朝の覚醒がスムーズにいかないことがあるとされています。

生活習慣・自律神経の乱れ

夜更かしやスマートフォンの長時間使用、就寝前のブルーライト曝露などは、体内時計を狂わせる一因とされています。これにより自律神経が乱れ、朝の目覚めに必要な交感神経への切り替えが遅れることがあると言われています。特に、就寝直前まで画面を見続ける習慣は、質の良い睡眠を妨げやすいとされており、生活リズムの見直しが必要になる場合があります。

#睡眠麻痺 #起立性調節障害 #睡眠障害 #自律神経の乱れ #生活習慣改善

すぐにできる対処法・セルフケア

睡眠麻痺時の心の落ち着け方

朝、目が覚めているのに体が動かないとき、多くの方は強い不安を感じると言われています。このような場合には、まずゆっくり深呼吸を行い、「これは一時的な現象で自然に解除される」と自分に語りかけることが有効だと紹介されています(引用元:https://fukuokatenjin-mental.com、引用元:https://shimoitouzu-seikotsu.com/blog/karada-ugokanaiasa-genin)。呼吸に意識を向けることで緊張がやわらぎ、体の力みが減ることが期待できます。また、焦りや恐怖感が増すほど筋肉が硬直しやすくなるとも言われているため、意識的に安心感を持つことがポイントです。

安心できる環境づくり

もし睡眠麻痺が繰り返し起こる場合は、寝室環境の見直しも一つの方法とされています。部屋の明るさや室温を整える、寝具の硬さを調整するなど、自分がリラックスしやすい条件を整えることが推奨されています(引用元:https://shimoitouzu-seikotsu.com/blog/karada-ugokanaiasa-genin)。また、就寝前にストレッチや軽い深呼吸を取り入れることで、入眠時の緊張がやわらぐこともあるそうです。

生活習慣の見直し

再発を防ぐためには、生活リズムの安定が重要だと言われています。就寝時間と起床時間をできるだけ一定に保つ、寝る前の1時間はスマホやパソコンの使用を控える、カフェインを含む飲み物は夕方以降避けるといった工夫が効果的とされています(引用元:https://shimoitouzu-seikotsu.com/blog/karada-ugokanaiasa-genin)。また、就寝前にブルーライトを浴びると脳が覚醒状態になりやすいため、温かい飲み物を飲むなどしてリラックスモードに切り替えることもすすめられています。

ストレスケアの重要性

強いストレスや心配事が続くと、自律神経のバランスが崩れやすくなり、睡眠の質にも影響が出る可能性があると言われています。日中に軽い運動を取り入れる、趣味の時間を作る、日記を書いて感情を整理するなど、自分なりのストレス発散方法を持つこともセルフケアの一環です。

#睡眠麻痺対策 #深呼吸法 #生活習慣改善 #ブルーライト対策 #ストレスケア

受診を検討すべきケースと相談先

専門医への相談が望ましい症状

「目は覚めてるのに体が動かない 朝」という状態が、短期間で繰り返し起こる場合や、幻覚・幻聴、呼吸のしづらさを伴う場合は、早めに専門機関へ相談することが望ましいと言われています(引用元:https://shimoitouzu-seikotsu.com/blog/karada-ugokanaiasa-genin)。また、日中に強い眠気が続き、仕事や学業に支障をきたしている場合も同様です。こうしたケースでは、単なる睡眠麻痺ではなく、睡眠時無呼吸症候群やナルコレプシーなど、他の睡眠障害が関わっている可能性も指摘されています。

相談先の目安

症状や背景によって、相談すべき医療機関は異なります。例えば、睡眠麻痺や日中の過度な眠気が続く場合には睡眠外来が挙げられます。呼吸やいびきが気になる場合は、呼吸器内科や耳鼻咽喉科でも相談可能と言われています。さらに、自律神経の不調やストレスの影響が強いと考えられるときは神経内科や心療内科の来院が選択肢になります。いずれの診療科でも、問診や必要に応じた検査によって原因の特定を目指す流れになることが多いようです。

相談前に整理しておくと良い情報

来院前には、症状が起きた日時や頻度、持続時間、伴う症状(呼吸困難・幻覚・しびれなど)をメモしておくと、原因の推定や検査方針の決定に役立つとされています。加えて、生活習慣や就寝環境、ストレス状況なども併せて記録しておくことで、より的確なアドバイスが受けやすくなると言われています。

自己判断を避ける重要性

一時的な現象だと思って放置してしまうと、背景にある疾患の発見が遅れる場合があります。特に頻度が高いケースや症状が悪化しているように感じるときは、早めの相談が安心につながるとされています。適切な機関での触診や検査を受けることで、生活の質を保ちながら改善を目指せる可能性があります。

#睡眠外来 #神経内科 #心療内科 #睡眠障害相談 #日中の強い眠気

習慣改善で防ぐ!朝スッキリ起きるための生活ルーティン

規則正しい起床・就寝リズムをつくる

朝スッキリ目覚めるためには、まず睡眠リズムの安定が欠かせないと言われています。就寝時間と起床時間をできるだけ同じに保つことで、体内時計が整いやすくなります(引用元:https://shimoitouzu-seikotsu.com/blog/karada-ugokanaiasa-genin)。休日でも大きく時間をずらさず、起きたらカーテンを開けて朝日を浴びる習慣が、自律神経を切り替えるサインになるとされています。

朝の軽い体操で自律神経を刺激

起床後すぐに体を激しく動かす必要はありません。まずは深呼吸や首・肩・背中の軽いストレッチなど、無理のない運動から始めると良いと言われています(引用元:https://kamiya-heal.com/6035/)。軽く筋肉を動かすことで血流が促され、脳への酸素供給もスムーズになりやすいと考えられています。

日光浴で体内時計をリセット

朝日を浴びることは、メラトニン(眠気を促すホルモン)の分泌を抑え、セロトニン(覚醒を促すホルモン)の働きを高める効果があるとされています(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com)。窓越しよりも屋外で5〜15分程度の日光を浴びる方が望ましいとされ、可能であれば軽い散歩と組み合わせるのがおすすめです。

日中の軽運動を取り入れる

午前中や日中にウォーキングや軽い筋トレを行うことで、夜の睡眠の質が向上しやすいと紹介されています(引用元:https://shimoitouzu-seikotsu.com/blog/karada-ugokanaiasa-genin)。運動習慣は自律神経のバランスを整え、睡眠麻痺などの不調を予防する一助になると考えられています。ただし、就寝直前の激しい運動はかえって交感神経を刺激するため、避けることがすすめられています。

夜の過ごし方を整える

寝る前の1〜2時間はスマホやパソコンの画面を見る時間を減らし、照明をやや暗くして過ごすことが望ましいとされています。カフェインやアルコールの摂取は控え、温かい飲み物や読書など、リラックスできる時間を持つことで、自然な眠りへの移行がスムーズになると言われています。

#睡眠リズム #朝の体操 #日光浴 #軽運動習慣 #夜の過ごし方