胸椎 痛みとは? 背中上部の痛みの基本メカニズムを理解しよう

背中の上部、特に胸椎まわりの痛みは、日常生活の中で意外と多くの方が経験すると言われています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/back/back-spine-pain/)。胸椎は首の下から腰の上まで伸びる背骨の一部で、肋骨と連結しているため安定性は高いものの、特定の動きや負荷で痛みが出やすい構造になっていると考えられています。

痛みが起きやすい構造

胸椎の痛みは、主に椎間板・椎間関節・神経が関わるケースが多いと言われています。椎間板は骨と骨の間でクッションの役割を果たしており、加齢や姿勢不良などで損傷を受けやすいとされています。椎間関節は背骨同士をつなぐ関節で、動きすぎや逆に動きの制限によって炎症が起きやすい傾向があります。さらに、胸椎には脊髄から神経が枝分かれして走行しており、これらが圧迫されると背中や胸、肋間に痛みやしびれが広がることがあると報告されています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/back/back-spine-pain/)。

痛みが現れる部位や症状の分類

胸椎まわりの痛みは、症状の出方によっていくつかのパターンに分類できると言われています。たとえば、ピンポイントで痛むタイプは椎間関節や筋肉の局所的な問題によることが多いとされます。一方、広範囲に痛むタイプは、筋膜や神経の影響が関与している可能性があると考えられています。また、動作時に痛むタイプでは、前屈や後屈、深呼吸など特定の動きが痛みの引き金になるケースが多いと指摘されています。これらの分類は、原因を推測するうえでの手がかりになるとされています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/back/back-spine-pain/)。

原因判断のための視点

胸椎の痛みを正しく理解するには、「どの部位が痛むのか」「どの動きで悪化するのか」「痛みの広がり方はどうか」といった要素を整理することが重要だと言われています。これらの情報がそろうことで、筋肉・関節・神経といった原因の見極めがしやすくなる可能性があります。自己判断で無理をせず、必要に応じて専門家に相談することが推奨されています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/back/back-spine-pain/)。

#胸椎痛み #背中上部の痛み #椎間板関節神経 #痛みの分類 #原因判断の視点

主な病態別ガイド

胸椎の痛みは原因によって性質や対応方法が異なると言われています。ここでは代表的な4つの病態について、特徴や考えられる要因を整理します。

胸椎椎間関節症

胸椎椎間関節症は、背骨同士をつなぐ関節部分に炎症や変性が起こる状態とされています。寝返りや深呼吸、姿勢の変化で痛みが増すケースが多いとされ、加齢や繰り返しの負荷、長時間の同じ姿勢が要因になる可能性があります。特にデスクワークや運転が多い方にみられる傾向があるとの報告もあります(引用元:https://therapistplanet.co.jp/column/032/)。

セルフケアとしては、胸椎周囲の柔軟性を高めるストレッチが推奨されることがあります。例として、四つん這いで背中を丸めたり反らしたりする運動や、椅子に座って上体をゆっくり後ろに倒す動きが紹介されています(引用元同上)。

胸椎椎間板ヘルニア

胸椎椎間板ヘルニアは、椎間板の一部が突出して神経を圧迫することで痛みやしびれを引き起こすと言われています。背中や胸の痛みに加え、重症では下肢のしびれや排尿障害が出る可能性があります。発症要因には加齢、姿勢不良、外傷などが挙げられます(引用元:https://ortho-yamamoto.com/column/1464/)。

胸椎椎間板ヘルニアは比較的まれとされますが、症状が強い場合は早期の精密検査が推奨されると報告されています(引用元同上)。

圧迫骨折や変形性疾患

骨粗しょう症による圧迫骨折や変形性疾患は、胸椎の痛みの原因のひとつと言われています。軽い外力や日常動作でも骨がつぶれることがあり、急性の痛みや姿勢の悪化を伴うことがあります。また、変形の進行によって肺や内臓の機能に影響を及ぼすケースもあるとされています(引用元:https://www.gunma-spine.or.jp/)。

特に高齢者や閉経後の女性では骨密度の低下が背景にある場合が多く、早期発見と対応が重要と考えられています。

腫瘍・骨化症などの見逃されやすい疾患

胸椎には腫瘍(原発性・転移性)や後縦靱帯骨化症など、比較的まれでありながら進行すると重大な障害を引き起こす病気もあります。初期症状が腰痛や下肢のしびれに似ているため、腰の不調と誤認されることがあると報告されています(引用元:https://naruoseikei.com/blog/2022/01/thoacic-spine.html)。

こうした疾患は画像検査によってしか発見できない場合もあるため、原因がはっきりしない痛みや長引く症状では専門的な評価が望ましいとされています。

#胸椎椎間関節症 #胸椎椎間板ヘルニア #圧迫骨折 #変形性疾患 #見逃されやすい胸椎疾患

セルフチェック&来院タイミング

胸椎まわりの痛みは、日常的な動きの中で現れることもあれば、突然強く出る場合もあると言われています。ここでは、自宅で行えるセルフチェックのポイントと、来院を検討すべきタイミングを整理します。

セルフチェックのポイント

胸椎の痛みを感じた際は、以下のような項目を順番に確認すると原因の手がかりになる可能性があります。

- 動作や姿勢で痛むか:前かがみや後ろに反らす動き、寝返り、深呼吸など特定の動きで痛みが増すかどうか。

- しびれや麻痺があるか:背中から胸、肋間、下肢にかけてのしびれや感覚異常。

- 呼吸や排尿に影響があるか:深呼吸で痛みが強くなる、あるいは排尿や排便のコントロールに変化がある。

- 急激な痛みかどうか:転倒やくしゃみなど軽い動作後に急な強い痛みが出た場合。

これらの項目はあくまで目安であり、1つでも当てはまる場合には専門的な検査が必要になるケースもあるとされています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/back/back-spine-pain/)。

来院を検討すべきタイミング

胸椎の痛みが軽度であっても、次のような場合には整形外科や脊椎専門医への相談が望ましいとされています。

- 数日以上続く痛みや徐々に悪化する痛みがある

- しびれ、脱力感、歩行のしづらさがある

- 呼吸時や排尿排便に異常がみられる

- 姿勢の変化や外見上の変形が出てきた

専門医は触診や画像検査(X線、MRIなど)によって、骨や神経、椎間板の状態を詳細に確認できるとされています(引用元:https://naruoseikei.com/blog/2022/01/thoacic-spine.html、https://ortho-yamamoto.com/column/1464/)。

特に脊椎専門医は胸椎疾患に関する知識や経験が豊富で、症状の原因特定や改善に向けた計画を立てやすいと言われています。

#胸椎痛み #セルフチェック #しびれ麻痺 #脊椎専門医 #来院タイミング

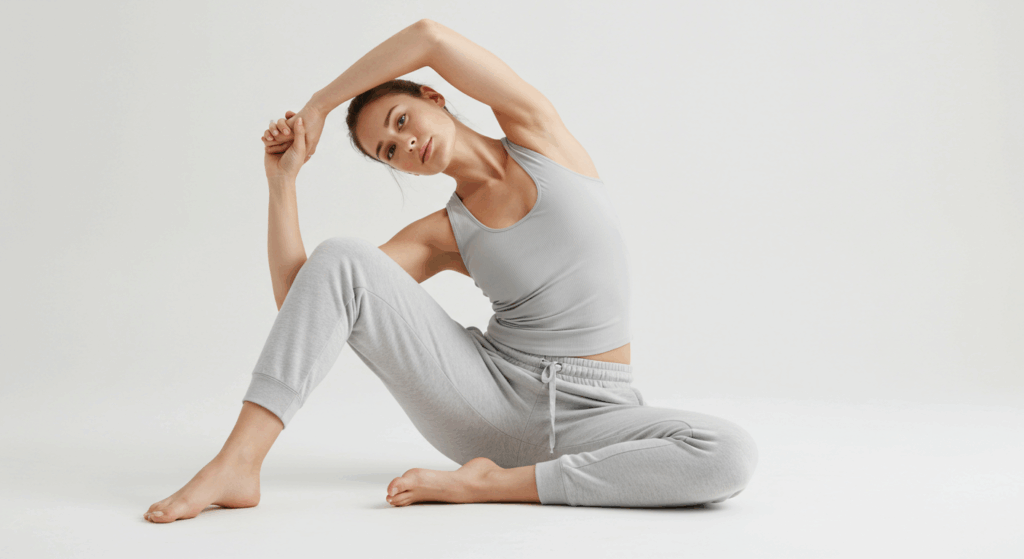

自宅でできるセルフケア&ストレッチ

胸椎まわりの柔軟性を保つことは、痛みの予防や動きやすさの維持に役立つと言われています。ここでは、自宅で行えるストレッチと注意点についてご紹介します。

胸椎周辺ストレッチ5選

胸椎は日常動作で固まりやすいため、適度な動きでほぐすことが重要とされています(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com/)。以下は比較的取り入れやすいストレッチ例です。

- 四つん這いキャット&カウ:背中を丸めてから反らす動きをゆっくり繰り返す。

- 椅子での伸展ストレッチ:椅子に座り、背もたれに沿って上体を後ろへ倒す。

- 横向き胸開きストレッチ:横向きで寝て、上側の腕をゆっくり後ろに開く。

- 壁を使った胸椎反らし:壁に手をつき、胸を前に押し出すように背骨を伸ばす。

- タオルを使った肩甲骨ほぐし:両手でタオルを持ち、背中の後ろで上下に動かす。

呼吸法の併用ポイント

ストレッチ中に呼吸を意識することで、胸椎や肋骨周囲の動きがスムーズになりやすいと言われています(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com/)。

- 背中を丸めるときは息を吸いながら

- 背中を反らすときは息を吐きながら

このリズムを意識することで、背骨と胸郭の可動性が高まり、緊張が和らぎやすいとされています。

ストレッチ禁忌のケース

すべての胸椎痛みがストレッチで改善するわけではありません。特に圧迫骨折・腫瘍・感染症などが疑われる場合は、ストレッチを行うことで状態が悪化する可能性があるとされています(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com/)。急激な痛みやしびれ、発熱を伴うケースでは、無理な運動は避け、まず専門家による検査を受けることが望ましいと考えられています。

#胸椎ストレッチ #四つん這いキャットカウ #胸椎伸展 #呼吸法ストレッチ #ストレッチ注意点

早期触診・検査のためにすべきこと

胸椎の痛みは、原因によって対処法や経過が大きく変わるため、早期の評価が重要だと言われています。ここでは、触診や画像検査の流れ、検査後の対応例、そして来院のタイミングについて整理します。

触診・検査の方法

胸椎の評価は、まず問診から始まるとされています。痛みの出るタイミング、部位、動作との関係、既往歴などを丁寧に聞き取ることで、原因を絞り込みやすくなると報告されています(引用元:https://ortho-yamamoto.com/column/1464/)。

次に理学所見として、姿勢や動き、圧痛の有無、しびれや感覚異常の範囲を確認します。さらに必要に応じてMRIやX線などの画像検査を行い、椎間板や骨の状態を可視化します(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/thoracic_disc_herniation.html)。

神経の働きをみるための神経学的検査も重要で、反射や筋力テスト、感覚検査などが組み合わせられることがあります(引用元:https://hachiya.or.jp/)。

検査後の対応例

検査の結果、軽症であれば保存的アプローチ(安静、物理療法、運動指導など)が行われることが多いと言われています。中等度の場合は、ブロック施術や装具の使用が検討されることもあります。

重症例や進行性の神経症状がある場合は、手術が選択肢に入ることがあり、近年では低侵襲手術や再生医療の応用例も報告されています(引用元:https://repaircellclinic.com/)。

これらの方法は症状や生活状況に応じて選択されるため、自己判断せずに医療機関で方針を決めることが推奨されています。

来院のタイミングと専門施設への相談

胸椎痛みが数日以上続く、悪化している、またはしびれや歩行のしづらさ、呼吸・排尿異常がある場合は、整形外科や脊椎専門医の来院が望ましいとされています(引用元:https://www.gunma-spine.or.jp/)。

原因がはっきりしない痛みや、一般的な施術で改善がみられない場合には、大学病院や脊椎専門センターなど高度な設備を持つ施設での評価が役立つ可能性があります。迷ったときは、まず医療機関へ相談することが推奨されています。

#胸椎痛み検査 #MRI触診 #保存療法 #再生医療 #脊椎専門医