鵞足炎とは? 原因と症状を早期理解する

鵞足炎の概要:鵞足とは何か、なぜ痛みが出るのか(付着筋の解剖と働き)

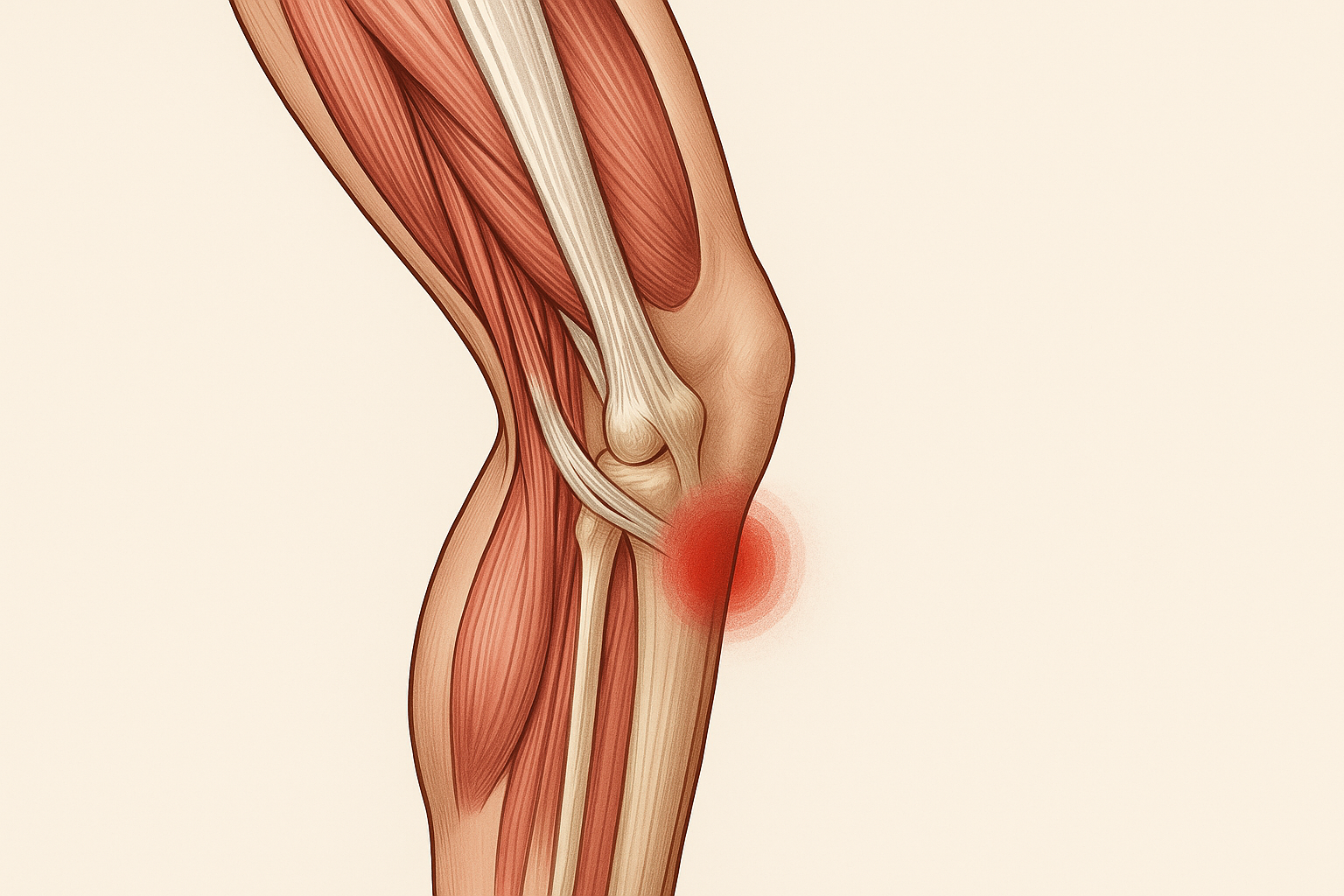

鵞足(がそく)とは、太ももの内側にある3本の筋肉──縫工筋、薄筋、半腱様筋──が膝の内側で合流し、脛骨の上部に付着している部分の総称と言われています(引用元:リペアセルクリニック東京院、札幌ひざのセルクリニック、ひざ関節の痛み解消ナビ)。この部分はランニングやジャンプ、階段の上り下りなどで繰り返し引っ張られやすく、周囲の滑液包に炎症が起こると「鵞足炎」と呼ばれる状態になるとされています。筋肉や腱の柔軟性が低下した状態や負荷のかかり方によって、炎症が起きやすくなると言われています。

主な症状

鵞足炎の代表的な症状は、膝の内側の限られた位置に現れる鋭い痛みとされています。特に、階段を上がるときや椅子から立ち上がる動作、しゃがむ動作などで痛みが強くなる傾向があると言われています(引用元:ひざ関節症クリニック、札幌ひざのセルクリニック)。初期段階では運動後にのみ痛みを感じることが多いとされますが、進行すると安静時にも違和感や鈍痛を伴うケースがあるとされています。触れると圧痛を感じやすい点も特徴のひとつと言われています。

原因とリスク要素

鵞足炎は、繰り返しの動作や長時間の負荷によって発症しやすいとされています。特にランニング、サッカー、バスケットボールなど膝を酷使するスポーツで見られることが多いと言われています。また、股関節や太ももの筋肉が硬い状態(柔軟性の低下)、O脚などの下肢アライメントの偏り、フォームの崩れ、筋力のアンバランスが原因として挙げられています(引用元:札幌ひざのセルクリニック)。さらに、体重増加による膝への負担増や、硬い地面での運動なども発症リスクを高める要因とされています。これらの複合的な要素が重なることで炎症が起きやすくなると考えられています。

#鵞足炎

#膝の内側の痛み

#スポーツ障害

#柔軟性低下

#O脚リスク

まずは保存療法で痛みを抑える:安静・アイシング・薬・装具

安静の重要性と運動の一時中止

鵞足炎の初期対応として、膝への負担を減らすことが大切と言われています。特にランニングやジャンプ動作など、膝の内側に繰り返し負荷がかかる運動は一時的に中止し、安静を保つことが推奨されています(引用元:シンセルクリニック、リペアセルクリニック東京院、ひざ関節の痛み解消ナビ)。過度に動かし続けると炎症が長引く可能性があるため、日常動作でも膝の屈伸や階段の昇降などは控えると良いと言われています。

アイシング:運動後に1回15〜20分を1日数回

痛みや腫れがある場合は、運動後や日常生活の負荷がかかった後にアイシングを行うことが有効とされています。目安としては、1回15〜20分程度を1日数回実施する方法が紹介されています(引用元:inoruto.or.jp、リハサク、マイナビコメディカル)。タオルを挟んで患部を冷やすことで、皮膚や軟部組織への過度な刺激を避けながら炎症反応を和らげられるとされています。

テーピング・サポーターの負担軽減効果と注意点

テーピングやサポーターは膝周囲の安定性を高め、動作時の負担を軽減する補助的な手段と言われています(引用元:okuno-y-clinic.com、マイナビコメディカル、理学ボディ)。ただし、長時間の連続使用やサイズ不適合は血行不良や筋力低下につながる可能性があるため、使用時間や装着方法は専門家の指導を受けることが望ましいとされています。

消炎鎮痛薬・湿布などの薬物療法

急性期の炎症や痛みには、医師の判断のもとで消炎鎮痛薬や湿布などの外用薬が使われることがあります(引用元:リペアセルクリニック東京院、メディカルノート)。薬の種類や使用期間は症状や体質によって異なるため、自己判断ではなく医療機関での確認が推奨されています。

ステロイド注射の短期的効果とリスク(反復の注意)

強い炎症や痛みが持続する場合、医師によってステロイド注射が行われることがあります。これは短期間で炎症を抑える可能性があると言われていますが、繰り返し使用すると腱や軟部組織への影響が懸念されるため、頻度や回数には制限があるとされています(引用元:リペアセルクリニック東京院、メディカルノート)。

#鵞足炎

#保存療法

#安静とアイシング

#サポーター活用

#薬物療法の注意点

ストレッチ&トレーニングで根本改善:セルフケアの正しい進め方

鵞足を構成する筋群(縫工筋・薄筋・半腱様筋)への有効なストレッチ

鵞足は縫工筋・薄筋・半腱様筋の3つが膝内側で合流してできる部分とされ、この部位の柔軟性を保つことが炎症の予防や改善につながると言われています(引用元:らいおんハート整骨院 武蔵野院、ザムスト、札幌ひざのセルクリニック)。有効とされるストレッチの一例は、片足を前に出して膝を軽く曲げ、体を前に倒して太もも内側と裏側をじっくり伸ばす方法です。痛みを感じない範囲で行い、呼吸を止めずに20〜30秒程度キープすると良いとされています。

自己流のストレッチやマッサージの危険性と専門家による指導の重要性

痛みがある状態で無理にストレッチやマッサージを行うと、炎症を悪化させる可能性があると言われています(引用元:リペアセルクリニック大阪院、リペアセルクリニック東京院)。特に、膝の内側は腱や滑液包が集中しているため、過度な圧迫や急な伸ばしは避けるべきとされています。安全に進めるためには、理学療法士やスポーツトレーナーなど専門家の指導を受けることが望ましいと考えられています。

理学療法士や専門家によるフォームチェック・筋力バランス改善

鵞足炎の再発や慢性化を防ぐには、ストレッチだけでなく筋力のバランスを整えることが重要と言われています(引用元:リペアセルクリニック東京院、ザムスト)。専門家によるフォームチェックでは、歩行やランニング時の膝の向き、着地の衝撃の逃し方、骨盤や股関節の動きを確認し、負担が集中している箇所を見極めるとされています。加えて、大腿四頭筋・内転筋・ハムストリングなどの筋力強化が推奨されています。

再発予防のための運動フォーム・着地姿勢・インソール・筋力強化

再発予防のためには、日常の動作や運動フォームの見直しが必要とされています。特に着地時の膝の向きや衝撃吸収の仕方を改善することで、膝内側への負担が減ると言われています。さらに、適切なインソールの使用は足部アライメントを整え、膝への負担軽減につながるとされています。加えて、股関節や体幹の筋力を鍛えることが、膝全体の安定性を高めるポイントとされています。

#鵞足炎ストレッチ

#膝内側の痛みケア

#フォーム改善

#筋力バランス

#再発予防

保存療法で改善しない場合に検討したい先進治療

PRP療法・幹細胞治療など再生医療の概要と期待される効果

保存療法を一定期間続けても症状が改善しない場合、再生医療が選択肢になることがあると言われています。PRP療法(多血小板血漿注入療法)は、自分の血液から抽出した血小板を膝周囲に注入し、組織修復を促すとされる方法です(引用元:リペアセルクリニック東京院、ひざ関節の痛み解消ナビ)。また、幹細胞治療は自己の脂肪などから採取した幹細胞を用いて損傷部位の再生をサポートする手法とされ、慢性的な炎症や組織の損傷がある場合に検討されることがあるとされています。これらの方法は切開を伴わないため、ダウンタイムが比較的短いと紹介されることもあります。

ESWT(体外衝撃波療法)などの代替治療の可能性

ESWT(体外衝撃波療法)は、衝撃波を患部に照射して血流改善や組織修復を促す可能性があるとされる非侵襲的な方法です(引用元:シンセルクリニック、ひざ関節の痛み解消ナビ、メディカルノート)。腱や靭帯などの組織に刺激を与えることで自己治癒力を引き出すことを目的とし、慢性期の膝痛に用いられるケースがあるとされています。副作用は比較的少ないとされますが、施術回数や効果の持続期間は個人差があるとされています。

手術適応:支帯や腱鞘のリリースなど外科的対応が必要となる場合

保存療法や先進治療を行っても痛みが長期的に続き、日常生活に支障がある場合、外科的な対応が検討されることがあります。代表的な方法として、鵞足部の腱や支帯の一部を切離して摩擦を減らす「リリース術」などが挙げられています。これらは最終的な選択肢とされ、手術後もリハビリや筋力回復のための運動が必要とされています。手術の適応判断は、専門医による詳細な評価のもとで行われることが重要とされています。

#鵞足炎先進治療

#PRP療法

#幹細胞治療

#体外衝撃波療法

#膝手術適応

鵞足炎を早く“改善”するためのQ&Aとまとめ

Q1. この痛みは鵞足炎?

膝の内側、脛骨の上部あたりにピンポイントで痛みがあり、階段の上り下りや立ち上がり動作で悪化する場合、鵞足炎の可能性があると言われています。ただし、似た症状を持つ関節や靭帯の炎症、半月板損傷などもあるため、自己判断せず専門家による触診や画像検査で確認することが望ましいとされています(引用元:ひざ関節の痛み解消ナビ)。

Q2. いつ整形外科へ来院すべき?

安静やアイシングなどを行っても1〜2週間以上痛みが続く場合や、腫れや熱感が強くなる場合は、整形外科での評価が推奨されています。また、歩行困難や夜間痛が出るほどの強い痛み、急な膝の変形などがある場合は、早めの来院が望ましいと言われています(引用元:メディカルノート)。

Q3. 日常生活での注意点は?

痛みが出やすい動作(階段昇降、しゃがみ動作、長距離歩行など)は一時的に控えるとされています。さらに、柔らかい路面での運動や膝を支えるサポーターの利用、体重管理も膝の負担軽減につながると考えられています。また、運動再開時は股関節や太ももの柔軟性を高め、正しいフォームで行うことが再発予防に有効とされています(引用元:リペアセルクリニック東京院)。

まとめ

鵞足炎は早期対応が大切だと言われています。まずは専門家による触診や画像検査で状態を把握し、保存療法(安静・アイシング・薬物療法など)で炎症を落ち着かせることが第一歩です。その後、ストレッチや筋力トレーニングによるセルフケアを段階的に取り入れ、必要に応じて再生医療や体外衝撃波療法といった先進的な検査も検討されます。最終的には、フォーム改善や体幹強化など再発予防策を続けることが、長期的な膝の健康維持につながると考えられています。

#鵞足炎Q&A

#膝の内側の痛み

#整形外科来院目安

#日常生活の注意点

#再発予防の重要性