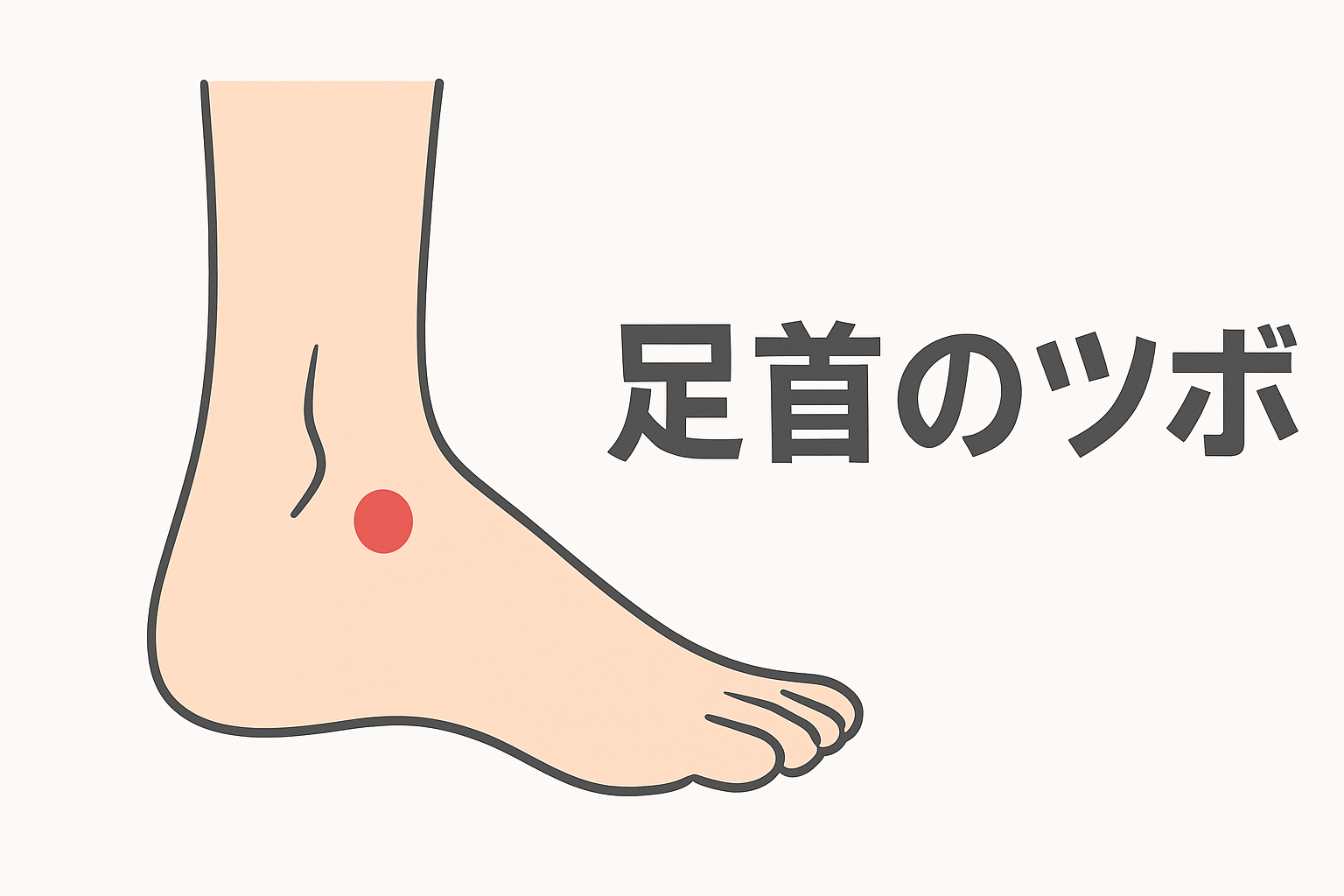

失眠(しつみん)とは? ツボの意味と起源

**失眠(しつみん)**は、その名の通り「眠りを失った状態を改善する意味を持つ」と言われているツボです。中国伝統医学の中では、全身に存在する経絡(けいらく)とは別に分類される「奇穴(きけつ)」の一つとされています。奇穴は経絡に属さず、特定の症状や目的に応じて活用されるポイントで、この失眠もその代表的な例として挙げられます(引用元:兵庫県鍼灸師会)。

位置はかかとの中央付近にあり、足裏側から触るとわずかにへこんだ場所が目安です。この部分は足の経穴とは異なり、局所的な刺激が神経や血流に影響を与えると考えられています。そのため、特に夜になっても眠れないときや、寝つきが悪いと感じるときに活用されることが多いとされています。

失眠は、特に単純型不眠と呼ばれる、精神疾患や重度の病気によらない睡眠障害に対して用いられることが多いです。例えば「考え事が多くて眠れない」「生活リズムが乱れて寝つきが悪い」などのケースで役立つと言われています(引用元:兵庫県鍼灸師会)。一方で、うつ病や統合失調症など精神的背景の強い不眠には効果が期待できない場合もあるとされており、注意が必要です。

古くから、このツボはお灸との相性が良いとされてきました。温めることで血行が促され、足元から体全体の巡りを整えると考えられています。また、指圧やマッサージでも刺激できますが、心地よい程度の圧で行うことが大切だとされています。強すぎる刺激は逆効果になる場合があるため、自分の体調や感覚に合わせた加減が必要です。

現代では、セルフケアの一環として就寝前に失眠を軽く押す人も増えており、「眠れない夜の助け舟」的な存在として注目を集めています。特に足の冷えやむくみを伴う場合は、失眠を中心に足元を温めることで、リラックス状態に導かれやすいとも言われています。

#失眠ツボ

#不眠対策

#快眠セルフケア

#東洋医学

#足裏健康

位置と押し方・刺激方法の具体的解説

**失眠(しつみん)**の位置は、かかとの中央にあるわずかなくぼみ部分にあると言われています。足裏を観察すると、土踏まずからかかとに向かうラインの真ん中あたりに小さなへこみがあり、そこが目安になります(引用元:久喜整骨院)。人によってくぼみの深さや硬さが異なるため、軽く触れて場所を確認するのがおすすめです。

押し方にはいくつか方法があります。もっとも簡単なのは、親指で軽く押すまたは叩く方法です。かかとを片手で支え、もう一方の手の親指で“トントン”とリズミカルに叩くようにすると刺激しやすいと言われています。また、棒の先端(なめらかなもの)や握りこぶしの小指側を使って軽く押し込むのも効果的とされています(引用元:たな骨グループ)。一回あたり20秒程度の刺激を3回繰り返すのが目安です(引用元:OurAge)。

刺激を行う際のコツとしては、強く押しすぎないことが大切です。失眠はかかとの皮膚が厚い部位にありますが、必要以上の力は逆に筋や靭帯に負担をかける場合があります。「痛気持ちいい」と感じる程度を目安に、呼吸を整えながらゆっくり刺激するとリラックスしやすいと言われています。また、夜の入眠前や足が冷えているときに温めながら行うと、より心地よく感じられる方もいます。

失眠の刺激は、あくまでセルフケアの一環として取り入れるのが基本です。特に強い痛みや違和感がある場合は中止し、必要に応じて専門家に相談することが望ましいとされています。

#失眠ツボ

#かかとケア

#快眠サポート

#東洋医学セルフケア

#足裏マッサージ

失眠ツボの効果と活用シーン

**失眠(しつみん)**は、かかとにある奇穴として知られ、古くから「神経を鎮め、自律神経のバランスを整える働きがある」と言われています(引用元:兵庫県鍼灸師会)。このバランス調整によって入眠を促し、浅い眠りを深めるサポートにつながるとされており、特に日常的なストレスや生活リズムの乱れが原因の不眠に向いていると考えられています。

具体的には、足元から全身の巡りを整えることで副交感神経が優位になり、体が自然と休息モードに入りやすくなるという説明がなされています(引用元:たな骨グループ)。このため、夜になっても頭が冴えてしまう方や、ベッドに入ってもなかなか寝付けない方に試されることが多いようです。刺激方法は指圧だけでなくお灸や温熱器具の活用もおすすめとされ、就寝前の習慣に取り入れる例も増えています。

さらに、このツボはむくみや冷えの緩和にも役立つとされています。かかと周辺は下半身の血行やリンパの流れに関わる部位であり、ここを刺激することで足先の温度が上がりやすくなるとされます(引用元:ぽん鍼灸院)。特に冬場や冷房の効いた室内で過ごす時間が長い人は、眠る前に失眠を温めることで、寝つきの悪さと足の冷えの両方にアプローチしやすくなると言われています。

活用シーンとしては、寝る直前のリラックスタイムはもちろん、デスクワークや立ち仕事で足が疲れたとき、あるいは長時間の移動で足がむくんだときにも適しています。旅行や出張先でも簡単に行えるため、セルフケアの選択肢として幅広く利用されています。

ただし、強い痛みや腫れがある場合、また慢性的な不眠が続く場合は、専門家に相談することが望ましいとされています。セルフケアはあくまで補助的な方法として、安全に取り入れることが大切です。

#失眠ツボ

#快眠サポート

#自律神経ケア

#冷えむくみ対策

#セルフケア習慣

失眠ツボと併せて押すべき“快眠補助ツボ”

失眠(しつみん)を刺激する際には、他の快眠に関連するツボと組み合わせる方法もあると言われています。相乗効果を期待できることで、よりリラックス状態に入りやすくなる可能性があります。ここでは代表的な快眠補助ツボを紹介し、それぞれの特徴と組み合わせ方を解説します。

まず注目されるのが、**労宮(ろうきゅう)**です。手のひらの中央付近、軽く握ったときに中指と薬指の先端が触れる場所にあります。労宮は緊張緩和や精神的な疲労軽減に役立つと言われ、ストレスが原因で眠れないときのサポートになります(引用元:養命酒製造株式会社)。失眠と労宮を同じタイミングで刺激することで、末端から中枢へのリラックス信号が伝わりやすくなると考えられています。

次に、百会(ひゃくえ)。頭頂部のほぼ中央に位置し、両耳の先端を結んだ線と眉間から頭頂に伸びる線の交差点にあります。自律神経の調整に関係するとされ、精神的な落ち着きを促すツボです(引用元:西川公式サイト)。寝つきが悪いだけでなく、夜中に何度も目が覚めるタイプの方にも組み合わせやすいとされています。

**安眠(あんみん)**は、耳の後ろ側、乳様突起と後頭部の骨の間にあるくぼみに位置するツボです。名前の通り、入眠を助けるサポートとして古くから利用されてきました。首や肩の緊張を和らげる作用も期待されるため、デスクワーク後や肩こりがある日に取り入れると効果的と言われています。

さらに、**内関(ないかん)**もおすすめです。手首の内側、手首のしわから指3本分ひじ側に進んだ位置にあり、心身の緊張を解きほぐす働きがあるとされています。心拍数が上がりやすい方や不安感が強い日に組み合わせると、呼吸が整いやすくなる場合があります。

これらのツボは単独でも活用できますが、失眠をメインにしつつ2〜3種類をセットで刺激すると、体全体が休息モードに入りやすくなると言われています。就寝前に、足元(失眠)、手(労宮・内関)、頭部(百会)、首回り(安眠)といった複数部位を順に刺激するのも一案です。

#失眠ツボ

#快眠ツボ

#労宮

#百会安眠内関

#睡眠セルフケア

自宅でできる失眠ケアまとめ:セルフケア習慣としての取り入れ方

失眠(しつみん)のツボを日常生活に取り入れる場合、温めながらのケアが一つのポイントになると言われています。かかとは血流が滞りやすく、冷えが睡眠の質に影響することもあります。そのため、お灸や湯たんぽなどでやさしく温めると、リラックス感が高まりやすいとされています(引用元:養命酒製造株式会社、OurAge)。特にお灸は熱刺激で局所の巡りを整える効果が期待され、寒い季節や冷房の効いた部屋で過ごした後などにおすすめです。

実施するタイミングとしては、寝る30分〜1時間前が適していると言われています(引用元:養命酒製造株式会社)。この時間帯は、就寝準備として体を休息モードに切り替える大事な時期で、温熱ケアとツボ刺激を組み合わせることで、より落ち着いた状態に導きやすくなると考えられています。

継続するコツとしては、「毎日同じ時間に行う」「リラックスできる環境を整える」ことが挙げられます。例えば、照明をやや暗くし、深呼吸をしながら刺激を行うと、習慣化しやすくなります。また、刺激の強さは“痛気持ちいい”程度を守り、押しすぎや長時間の刺激は避けるようにすると安心です。

注意点として、重度の不眠や精神疾患が背景にある場合は、自己判断せず専門家への相談が望ましいとされています。セルフケアはあくまで補助的な方法であり、医療的なアプローチが必要なケースもあるためです。さらに、皮膚トラブルやかかとに傷がある場合は刺激を避けるなど、体の状態に合わせた調整も重要です。

このように、失眠ツボを中心としたケアは、自宅で簡単に始められる快眠サポート法の一つとして取り入れられますが、自分の体調や生活リズムに合わせて無理なく続けることが鍵になると言われています。

#失眠ツボ

#快眠セルフケア

#温熱ケア

#睡眠習慣改善

#お灸と湯たんぽ