骨にひびが入った状態とは?──「ヒビ=不全骨折」の医学的定義と分類

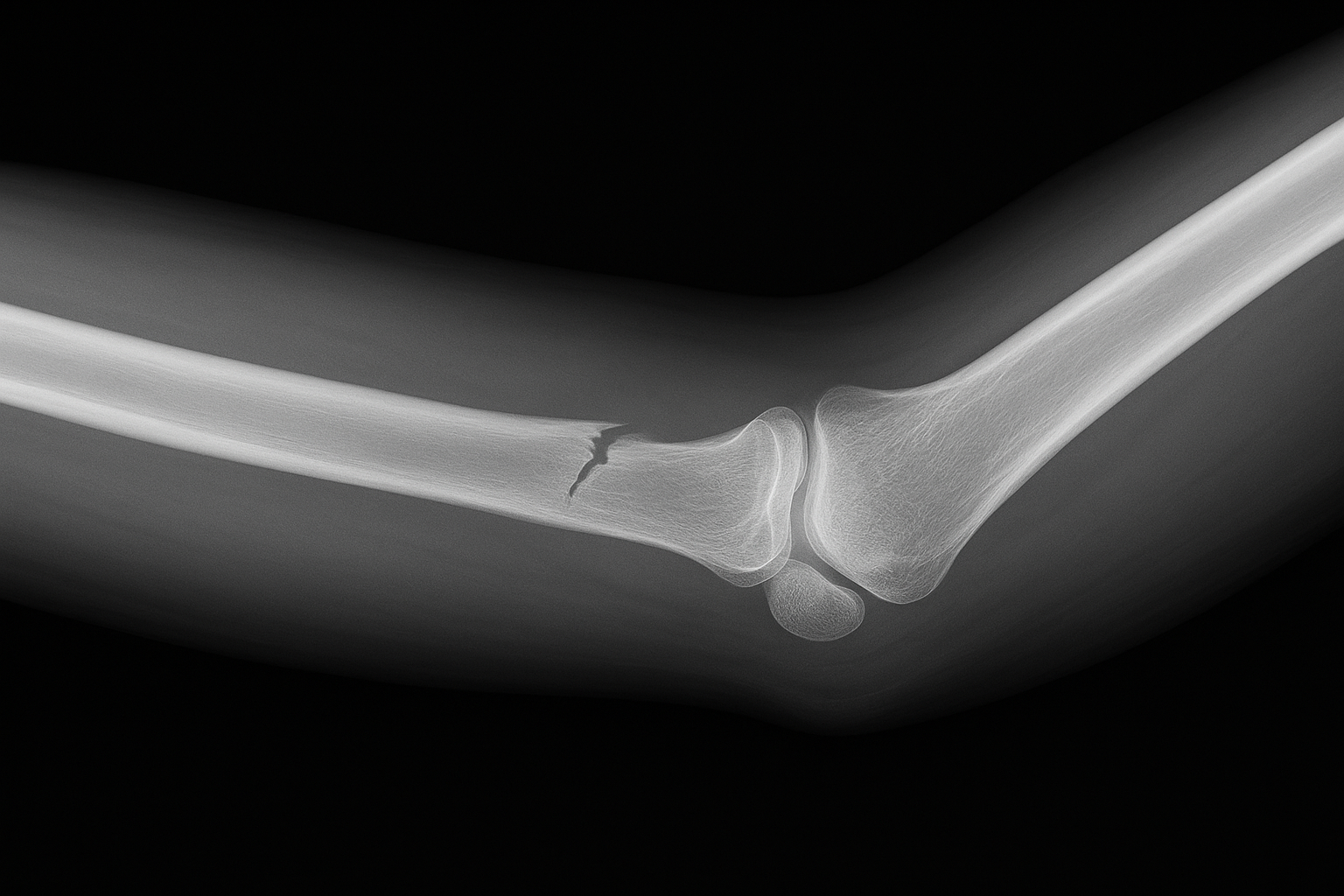

「骨にひびが入った」という表現は、医学的には不全骨折や亀裂骨折と呼ばれる状態を指すことが多いと言われています。これは骨が完全に折れているわけではなく、部分的に損傷している状態です(引用元:リハサク)。レントゲン写真でかすかな線状の損傷が確認されることもあり、日常生活に支障をきたす痛みや腫れを伴うケースがあります。

不全骨折は、骨の連続性が保たれつつも一部にヒビが入った状態とされ、外力の大きさや方向によって症状の出方が異なると言われています(引用元:メディカルコンサルティング)。一方で、亀裂骨折は骨の表面に走る細い割れ目が特徴で、強い衝撃や繰り返しの負荷で起こることが多いとされています。

さらに、似たような症状を示すものに疲労骨折や病的骨折があります。疲労骨折はスポーツや長時間の歩行など、同じ部位に繰り返し負荷がかかることで発生する骨の損傷で、初期は痛みが軽く見逃されやすいといわれています(引用元:倉石整形外科クリニック)。病的骨折は、骨粗しょう症やがんの骨転移など、骨自体が脆くなる病気が背景にあるケースです。この場合、軽い衝撃でもヒビや骨折が起こりやすくなります(引用元:もり整形外科)。

つまり、「骨にひびが入った状態」は一律ではなく、原因や骨の状態によって分類が異なります。自覚症状だけで判断するのは難しいため、疑わしい場合は早期に整形外科での画像検査が推奨されていると言われています。

#骨にひび

#不全骨折

#疲労骨折

#骨の健康

#整形外科

主な症状とは?押すと痛い圧痛から内出血、気分不良まで

骨にひびが入ったとき、多くの場合は強い痛みが最初のサインになると言われています。特に患部を押したときに生じる「圧痛」は、不全骨折や亀裂骨折の代表的な特徴として知られています(引用元:メディカルコンサルティング)。例えば、転倒やスポーツ中の衝撃後に一定の部位を押すと鋭い痛みが走る場合、骨に何らかの損傷が起きている可能性があると考えられています。

痛みと同時に腫れや内出血が現れることも多いとされます。これは、骨やその周囲の組織が損傷し、血液や体液がしみ出すことで起こる現象です(引用元:足立慶友整形外科、骨折ネット、リハサク)。内出血は時間の経過とともに色が変化し、初期は赤みや紫色、その後に青や黄緑色へと移行すると言われています。

さらに、強い痛みによって気分不良や立ちくらみが起こることもあります。これは、痛みに伴う自律神経の反応や血圧変動によるものと考えられています(引用元:メディカルコンサルティング)。特に外傷直後や、患部を動かした際にこうした症状が見られることがあります。

また、骨の部位によって症状の出方が異なるのも特徴です。肋骨にひびが入った場合は、呼吸やくしゃみ、咳といった胸郭の動きによって痛みが増す傾向があるとされています(引用元:マイナビコメディカル)。そのため、日常的な動作が制限され、安静が必要になるケースも少なくありません。

このように、骨にひびが入った際の症状は、痛みや腫れといった目に見える変化だけでなく、全身の反応として現れる場合もあります。自己判断で軽視せず、症状が続く場合は早めの検査がすすめられていると言われています。

#骨ひび症状

#圧痛

#内出血

#気分不良

#肋骨の痛み

放置のリスク──悪化や後遺症から適切な来院の重要性まで

骨にひびが入った状態を放置すると、症状が長引いたり悪化する可能性があると言われています。特に日常生活で負担がかかる部位や、体重を支える骨では、動かすたびに微細な損傷が進みやすく、結果として完全な骨折へ移行することもあると考えられています(引用元:イシャチョク、さわだ整形外科)。

関節に近い部位や関節内にヒビが及んでいる場合は、さらに注意が必要です。骨のずれや軟骨への影響が残ることで、関節の可動域が制限されたり、慢性的な痛みが続く後遺症につながることがあるとされています(引用元:メディカルコンサルティング)。こうした影響は放置期間が長いほど回復に時間がかかる傾向があると言われています。

また、痛みが一時的に軽くなったとしても「改善している」とは限らず、内部では骨の安定性が低下しているケースもあります。その状態で運動や重い物を持つなどの動作を続けると、損傷範囲が広がる恐れがあります。

整形外科への早期来院がすすめられる理由は、こうした悪化や後遺症のリスクを減らすためです。早い段階でレントゲンやMRIといった画像検査を行えば、ヒビの位置や深さを正確に把握でき、適切な固定や安静期間の目安が立てやすくなります。さらに、医師による経過観察を受けることで、日常生活への復帰タイミングやリハビリ方法についても具体的な指導が得られると考えられています。

骨の損傷は見た目や初期症状だけでは判断が難しいため、「痛みが軽いから大丈夫」と自己判断せず、できるだけ早く整形外科での検査を受けることが重要と言われています。

#骨ひび放置リスク

#後遺症予防

#関節の健康

#整形外科来院

#骨折悪化防止

診断と初期対応──検査・応急処置・検査の流れ

骨にひびが入った疑いがある場合、まず行われるのは画像検査です。一般的にはレントゲン撮影で骨の状態を確認しますが、不全骨折や亀裂骨折は画像に映りにくい場合があると言われています(引用元:倉石整形外科クリニック、リハサク)。そのようなケースでは、CTスキャンで詳細な骨の断面を確認したり、MRIで骨周囲の軟部組織や骨髄の変化を捉える方法が有効とされています。特に早期段階での小さな損傷は、MRIのほうが発見しやすいこともあると言われています。

検査と並行して重要なのが、応急対応です。一般的に「RICE処置」と呼ばれる4つの手順がすすめられています(引用元:倉石整形外科クリニック)。

- Rest(安静):患部を動かさず、負担をかけないようにする

- Ice(冷却):氷や保冷剤をタオルで包み、15〜20分程度冷やす

- Compression(圧迫):包帯などで軽く圧をかけ、腫れを抑える

- Elevation(挙上):心臓より高い位置に保ち、腫れや内出血を軽減する

これらの施術は、損傷直後から行うことで痛みや腫れの悪化を防ぐ効果が期待できるとされています。ただし、強く圧迫しすぎると血流障害を招くおそれがあるため、注意が必要です。

治療方針としては、多くの場合保存療法が取られます。ギプスや固定具で骨を安定させ、自然な改善を待つ方法です。骨の部位や損傷の程度によって固定期間は異なりますが、一般的に数週間から数か月程度かかると言われています。必要に応じて経過観察中に再度画像検査を行い、改善状況を確認します。

一方で、損傷が大きい場合や骨のずれがある場合、また関節内の安定性が保てない場合は、手術が検討されることもあります。手術ではプレートやスクリューなどを用いて骨を固定する方法が一般的とされています。

このように、正確な検査と早期の適切な初期対応は、回復期間や後遺症の有無に大きく影響すると考えられています。自己判断せず、早めに専門医へ相談することがすすめられています。

#骨ひび検査

#レントゲンCTMRI

#RICE処置

#保存療法

#骨折手術

回復の見通しとケア方法──安静期間・リハビリ・セルフケア

骨にひびが入った場合、部位や生活環境によって回復までの期間は変わると言われています。たとえば肋骨のひびでは、痛みのピークは受傷からおおよそ1週間前後で、その後少しずつ軽くなり、2〜3ヶ月程度で改善するケースが多いとされています(引用元:イシャチョク、リハサク、Medicalook)。一方、指などの小さな骨では比較的早く、約1ヶ月程度で改善が見られることもあるといわれています(引用元:Medicalook)。

安静期間の過ごし方も重要です。受傷直後は炎症や腫れが出やすいため、冷却が基本とされています。氷や保冷剤をタオルで包み、1回15〜20分程度を目安に繰り返し冷やすとよいといわれています。数日経ち炎症が落ち着いてきたら、温めケアに切り替えることで血流促進や回復サポートにつながるとされています(引用元:リハサク)。この「温冷療法の切り替え」のタイミングは症状や医師の判断によって異なるため、自己判断せず確認することがすすめられています。

また、安静期間中は患部を動かさないだけでなく、全身の筋力や柔軟性を落とさない工夫も必要です。特に肋骨の場合、深呼吸や軽いストレッチで呼吸筋のこわばりを防ぐことが、後の回復をスムーズにすると考えられています。

リハビリは、固定や安静で低下した機能を取り戻す大切なステップです。専門家の指導のもとで関節可動域訓練や筋力トレーニングを少しずつ再開することで、再発予防や長期的な健康維持にもつながると言われています。特にスポーツ復帰を目指す場合は、競技特有の動きに合わせた段階的なリハビリが有効とされています。

このように、骨のひびは単に「安静にすれば改善する」だけでなく、受傷後の経過に合わせた適切なケアやリハビリが重要と考えられています。

#骨ひび回復期間

#肋骨のひび

#温冷療法

#リハビリ重要性

#安静期間の過ごし方