ストレッチで本当に身長が伸びるのか?

医学的に「骨が伸びる」ことはある?

「ストレッチで身長が伸びる」と聞くと、「骨自体が伸びるのでは?」と期待してしまう方もいるかもしれません。ただし、医学的には大人の骨がストレッチで物理的に伸びることはないとされています。成長期(主に10代)の骨には「骨端線(成長板)」という部位があり、ここが活発に細胞分裂を行うことで骨が長くなる仕組みです。しかし、骨端線は20歳前後で閉じるため、それ以降の骨の長さは基本的に変わりません。

つまり、大人がストレッチによって骨そのものを長くすることは、現段階では医学的根拠がないとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5749/)。

「姿勢改善」による身長変化の可能性

一方で、「姿勢改善による見た目の変化」は十分に期待できます。猫背や反り腰が強いと、実際よりも身長が低く見えてしまうことがあります。ストレッチで筋肉のバランスを整えたり、背中や体幹を柔らかくすることで、背筋がスッと伸び、結果的に「数センチ伸びたように感じる」ことがあります。

とくにデスクワーク中心の方やスマホ姿勢が続く方は、背中が丸まりやすく、日常的に身長を損している状態とも言えます。姿勢を改善することは、見た目だけでなく肩こりや腰痛の予防にもつながるため、ストレッチはおすすめの習慣です。

ストレッチで一時的に伸びる理由と限界

ストレッチ直後に「なんだか身長が伸びた気がする」という経験をしたことがある方もいるかもしれません。これは筋肉が一時的に伸びたり、椎間板(背骨のクッション部分)がリラックスすることで、姿勢が改善されているためと考えられています。

ただし、これはあくまで「一時的な感覚」であり、恒常的に身長が伸びるわけではありません。体の柔軟性が高まること自体は健康に良い効果をもたらすため、「伸びた感覚」はポジティブに捉えつつ、ストレッチを継続することが大切です。

#ストレッチ身長効果 #姿勢改善 #成長期と身長 #大人の身長事情 #柔軟性と健康

ストレッチで身長が伸びると感じる理由とは

猫背や反り腰の改善による見た目の変化

「なんだか背が高くなった気がする」――そんな感覚は、実は姿勢が整ったサインかもしれません。猫背や反り腰の状態では、頭が前に出たり骨盤が傾いたりして、本来の身長よりも低く見えてしまいます。ストレッチを継続していくと、こうした歪みが少しずつ整い、背骨や体幹が本来の位置に戻っていくため、自然と「背が伸びたような」印象になることがあります。

このような見た目の変化は、特にスマホ操作や長時間の座り作業が多い方に現れやすく、日常の姿勢改善にもつながるとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5749/)。

筋肉の柔軟性と骨格のバランスの関係

身長の見た目には、筋肉と骨格のバランスも深く関わっています。体が硬くなってくると、筋肉が骨を引っ張る力のバランスが崩れ、姿勢が悪くなる原因になります。とくに股関節・太もも・肩周りの筋肉は、日常生活で使われやすい一方で、縮こまりやすい部分でもあります。

ストレッチによってこうした筋肉をゆるめることで、骨格の位置も整いやすくなり、全体的な姿勢が安定し、結果的に「伸びた」と感じることがあるようです。これはあくまで見た目や感覚の変化ではありますが、姿勢が変われば印象も変わるため、ストレッチの重要性が見直されています。

ストレッチによる血流改善・代謝UPの副次的効果

さらに、ストレッチには血流を促す働きがあるとも言われています。血流がよくなることで筋肉がほぐれやすくなり、体の動きがスムーズになります。また、筋肉の柔軟性が高まることで、呼吸が深くなり、自律神経のバランスが整いやすくなるとも報告されています。

このような副次的な効果が重なることで、姿勢が安定し、「少し背が高くなったような感覚」につながっている可能性があります。ただし、これらは一時的な変化であり、個人差が大きい点には注意が必要です。

#姿勢改善 #ストレッチ習慣 #柔軟性アップ #身長が伸びた気がする理由 #猫背対策

成長期と大人では違う?年齢別の注意点

10代の成長期における成長板への影響

成長期にあたる10代は、身長が大きく伸びる最後のチャンスと言われています。特に思春期前後では、「骨端線(成長板)」という軟骨部分が活発に働いており、骨を押し広げるようにして身長が伸びていくと考えられています。

この時期にストレッチを取り入れることは、成長そのものを直接的に促すというよりも、「姿勢改善や血流促進を通じて、成長の妨げになり得る要素を減らす」ことが主な目的とされます。また、筋肉や腱の柔軟性を高めることで、運動のパフォーマンス向上やケガの予防にも役立つといわれています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5749/)。

ただし、強すぎる負荷や無理なストレッチは逆効果になる可能性もあるため、成長期は「やりすぎず、継続する」ことがポイントです。

20代以降の身長に与える影響と期待値

一方、20代を過ぎると骨端線はすでに閉じており、骨そのものが伸びることはほとんど期待できないとされています。そのため、「ストレッチで身長を伸ばす」という考え方は、あくまで姿勢改善や筋肉のバランス調整によって“本来の身長に近づく”という意味合いに変わってきます。

特に座りっぱなしの仕事やスマホを見る時間が多い方は、知らず知らずのうちに背中が丸まり、本来の身長よりも低く見えてしまうケースがあるようです。ストレッチで猫背や骨盤の歪みを整えることは、身長というよりも「見た目の印象」に対して大きく影響するかもしれません。

身長を気にするよりも大事な健康面への好影響

ストレッチの目的は、決して身長を「増やす」ことだけではありません。体をほぐして血流を良くしたり、筋肉の緊張を和らげたりすることで、肩こり・腰痛・冷えなどの不調が軽減すると言われています。

また、柔軟性が高まることで疲れにくくなったり、睡眠の質が上がったりすることもあるようです。そうした“体全体の状態を整える”ことが、最終的に「自然と背筋が伸びる」「立ち姿がキレイに見える」といった副次的な効果につながっていく可能性があります。

成長期を過ぎた方にとって、ストレッチは「身長アップ」ではなく「体を良い状態に保つためのセルフケア」として取り入れるのが理想的です。

成長期と骨端線 #20代以降の姿勢改善 #身長より健康 #柔軟性と見た目の変化 #ストレッチの年齢別効果

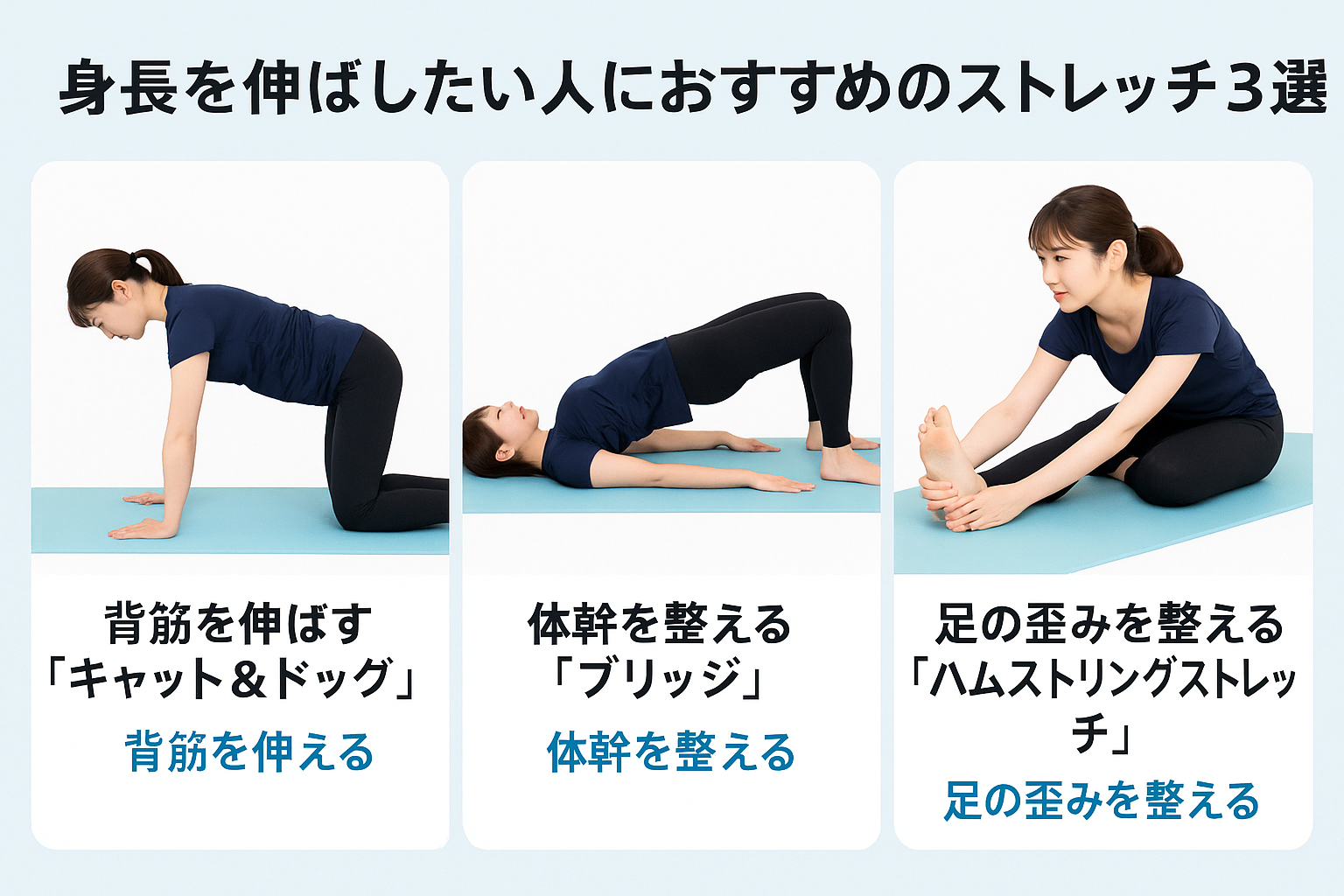

身長を伸ばしたい人におすすめのストレッチ3選

背筋を伸ばす「キャット&ドッグ」

「キャット&ドッグ」は、四つん這いになって背骨を丸めたり反らせたりするストレッチで、猫と犬のポーズに似ていることからそう呼ばれています。特に背骨周辺の筋肉をやさしく動かすことができ、姿勢改善や背筋の伸び感を得やすいとされています。

この動きをゆっくりと呼吸に合わせて行うことで、肩や背中のこりがほぐれやすくなるともいわれており、反り腰や猫背に悩んでいる方にもおすすめされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5749/)。

体幹を整える「ブリッジ」

床に仰向けになり、膝を立ててお尻をゆっくり持ち上げる「ブリッジ」は、骨盤まわりや体幹を鍛えるだけでなく、背筋をしっかり使うため、姿勢を整える動きとしても取り入れられています。

体幹が安定すると、立ち姿がシャキッとしやすくなり、「身長が伸びたように見える」と感じる方もいるようです。また、腰回りの筋肉がほぐれることで、反り腰の改善にもつながるとされています。

呼吸を止めずに、10秒程度キープするところから始めるのがポイントです。

足の歪みを整える「ハムストリングストレッチ」

座った状態で片足を伸ばし、つま先をゆっくりつかむように前屈する「ハムストリングストレッチ」は、太ももの裏側をしっかり伸ばすことで、骨盤の歪みや腰のバランスを整える効果があるとされています。

実はこの部分が硬いと、骨盤が引っ張られて姿勢が崩れやすくなると考えられているため、柔軟性を高めることで自然と姿勢も整いやすくなるようです。無理に反動をつけず、ゆっくり20秒キープを目安に取り組みましょう。

#ストレッチで姿勢改善 #キャットアンドドッグ #ブリッジエクササイズ #ハムストリング柔軟 #身長に見える変化

身長を伸ばすために意識すべき生活習慣

睡眠と成長ホルモンの関係

身長の伸びと深い関わりがあるのが「成長ホルモン」です。特に分泌が活発になるのは、睡眠中でも「入眠後3時間以内の深いノンレム睡眠」のタイミングだといわれています。夜更かしが続いていたり、スマホを見ながら寝落ちするような生活をしていると、深い眠りが得られにくくなり、成長ホルモンの分泌に影響が出る可能性があるとも指摘されています。

そのため、できるだけ同じ時間に寝て、スマホの使用は就寝30分前には控えるなど、「質の良い睡眠」を意識することが身長を気にするうえでは大切だと考えられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5749/)。

栄養バランスとカルシウム・たんぱく質の摂取

成長期に欠かせない栄養素といえば、やはり「カルシウム」と「たんぱく質」です。カルシウムは骨の材料となる栄養素であり、牛乳やヨーグルト、小魚などから摂取するのが一般的です。また、たんぱく質は筋肉や骨、ホルモンの生成にも関わっているため、肉や魚、大豆製品などをバランスよく取り入れることがすすめられています。

偏った食事や食事量の不足は、体の発育だけでなく、免疫力や集中力の低下にもつながるおそれがあるため、「何を食べるか」だけでなく「どれくらい食べるか」も見直してみると良いかもしれません。

ストレス管理と自律神経のバランス

意外と見落とされがちですが、ストレスも身長や成長に間接的な影響を与えることがあると考えられています。強いストレスが続くと、自律神経が乱れやすくなり、成長ホルモンの分泌や睡眠の質に悪影響を与える可能性があると言われています。

たとえば、ゆっくり湯船につかる時間をつくったり、軽い運動を日常に取り入れたりすることで、心身がリラックスしやすくなります。生活リズムが整うと、自然と眠りも深くなり、体の回復や発育のサポートにつながることが期待されているようです。

#成長ホルモンと睡眠 #身長と栄養バランス #たんぱく質とカルシウム #自律神経とストレス管理 #生活習慣と成長サポート