坐骨結節 痛み 原因を徹底解説。デスクワークや運動中に感じるお尻の痛み、その意外な原因や対処法を医療・整体の視点から詳しく紹介。慢性化させないためのセルフケアのコツも必見です。

坐骨結節の痛みとは?場所と症状の特徴

坐骨結節の位置と役割

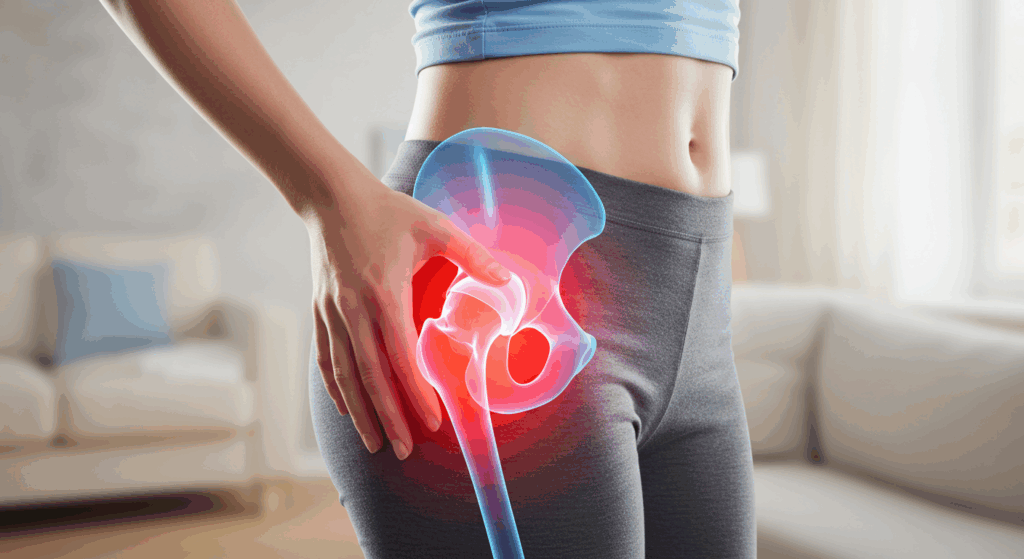

坐骨結節(ざこつけっせつ)は、骨盤の一部である坐骨の下部にある、左右に1つずつ存在する突起部分を指します。ちょうど椅子に座ったときにお尻の下で体を支える骨のことです。普段あまり意識することは少ないですが、実はこの部分にはハムストリングス(太ももの裏の筋肉)や靭帯が付着しており、座る・歩く・走るといった日常動作に密接に関わっていると言われています(引用元:リハサクマガジン)。

痛みを感じやすいシチュエーション(長時間座位・運動後など)

坐骨結節の痛みは、特に長時間座っていたり、硬い椅子に座っているときに感じやすいとされています。また、運動中にハムストリングスに過度な負荷がかかった場合や、繰り返しの動作で炎症が起こった場合にも違和感が出やすくなるそうです。たとえば、ランニングやジャンプ動作が多いスポーツ選手は、この部分に負担がかかりやすく、痛みを訴えることがあります。特に「座っているだけで痛い」「お尻の奥がジンジンする」といったケースでは、坐骨結節周辺の炎症や滑液包への刺激が関係している可能性があるようです。

「お尻が痛い」と感じるときに坐骨結節が関係するケース

「お尻が痛い」という症状は、実はさまざまな原因で起こりますが、痛みの位置が特にお尻の下(イスに当たるあたり)に限定されている場合、坐骨結節の影響が考えられると言われています。これは、筋肉の炎症や長時間の圧迫によって、周辺組織が刺激を受けているためとされています。慢性的にこの部位が痛む方は、まずは普段の座り方や日常の動作を見直すことが第一歩になるかもしれません。なお、症状が強い場合やしびれが出るときは、整形外科などの専門機関に相談することも選択肢の一つです(引用元:リハサクマガジン)。

#坐骨結節の痛み

#お尻の下が痛い

#長時間座位による影響

#運動後の違和感

#セルフチェックポイント

【H2】坐骨結節の痛みの主な原因とは?

ハムストリングスの炎症・損傷(坐骨結節炎)

坐骨結節の痛みの原因としてまず挙げられるのが、ハムストリングスの付着部で起こる炎症や損傷、いわゆる「坐骨結節炎」と言われています。ハムストリングスは、太ももの裏にある大きな筋肉群で、走る・ジャンプするといった動作でよく使われます。特にスポーツ中の急な動きや、ストレッチ不足のまま運動を始めたときなどに、筋肉が引っ張られて炎症が起こることがあるとされています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/lowerleg/backofthigh-pain/)。

痛みは、運動中だけでなく、座ったときや起き上がるときにも出ることがあり、違和感が長引く場合は早めに専門家の判断を仰ぐことが勧められています。

長時間の圧迫による滑液包炎(座りすぎ)

坐骨結節には滑液包というクッションの役割を果たす袋状の組織があります。長時間硬い椅子に座るなどして同じ場所が圧迫され続けると、この滑液包が炎症を起こすことがあると言われています。この状態を「坐骨部滑液包炎」と呼び、長時間デスクワークをしている人や、床やベンチに直接座ることが多い生活習慣の方に起こりやすい傾向があるようです。

痛みの特徴としては、座ったときに限って鋭く感じたり、歩行中は気にならないというケースもあるとのことです。

梨状筋症候群や坐骨神経痛との違い

「お尻の痛み」と言われると、坐骨神経痛や梨状筋症候群といった他の疾患を思い浮かべる方も多いかもしれません。これらは坐骨神経が筋肉や骨格の圧迫によって刺激されることで起こるとされており、痛みの場所が坐骨結節と近いため、区別がつきづらい場合があります。

ただ、坐骨神経痛では太ももから足先にかけてのしびれや放散痛があることが多く、坐骨結節炎のようにピンポイントでお尻の下が痛むのとは症状に違いがあると言われています。明確な判断が難しいときは、画像検査などを通じて確認することが望ましいとされています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/lowerleg/backofthigh-pain/)。

加齢や筋力低下、骨盤の歪みの影響

年齢を重ねると筋力が落ち、骨盤の安定性が低下しやすくなる傾向があります。これにより坐骨結節への負担が増え、痛みが出やすくなることがあるとされています。また、普段から片側に重心をかけて立つ、脚を組んで座るといった生活習慣も、骨盤や股関節のバランスを崩し、坐骨周辺に無理な力が加わる一因になっているようです。

姿勢の乱れや筋力の偏りは、自覚がないまま長年続いてしまうことも多いため、気づいたときに見直すことが重要だと考えられています。

#坐骨結節炎の原因

#お尻の下の痛み

#滑液包炎とは

#坐骨神経痛との違い

#骨盤の歪みと筋力低下

病院に行くべき?セルフチェックと来院の目安

慢性化・強い痛み・しびれがある場合の対応

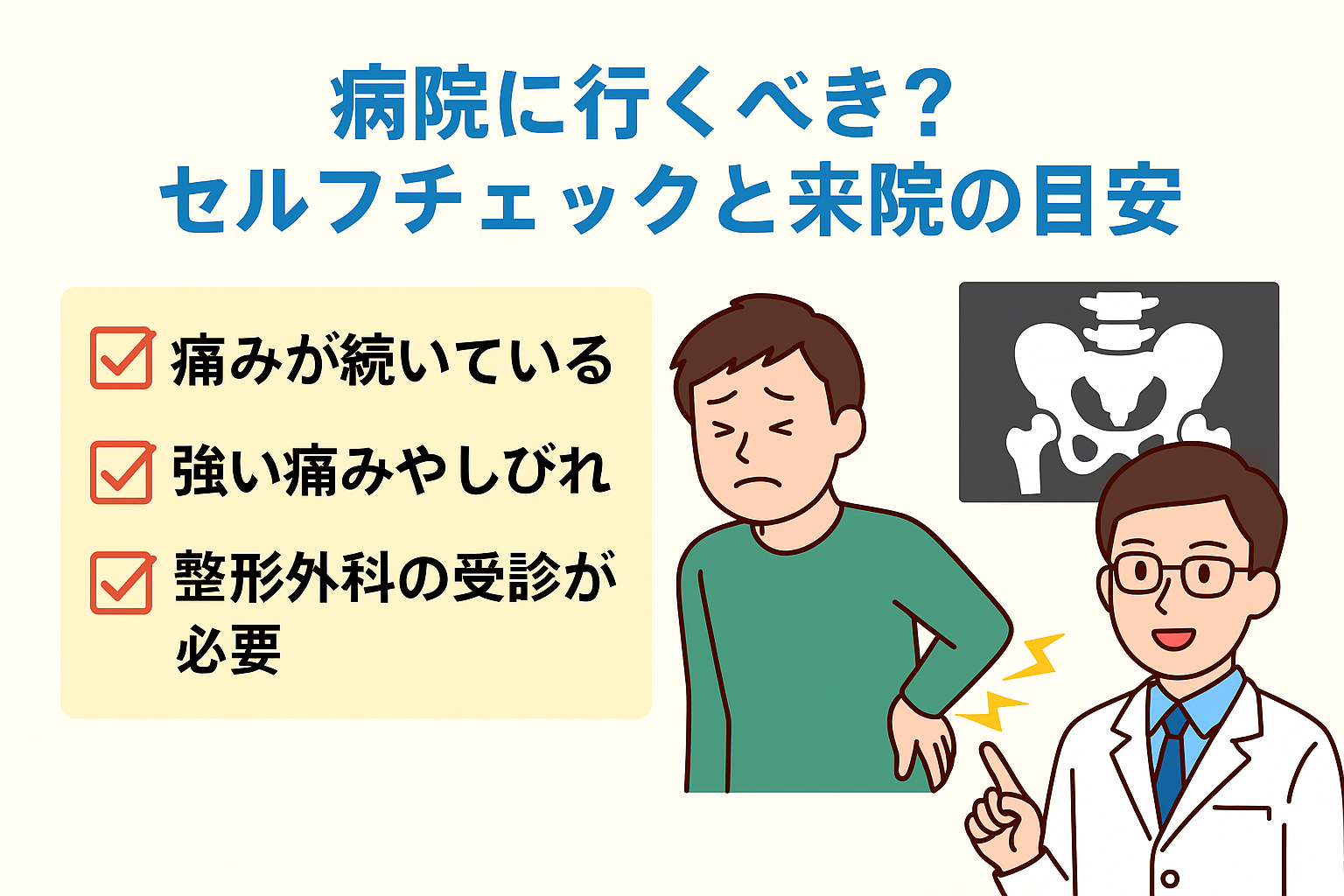

「ただの座りすぎかも」と思っても、痛みが長引いていたり、徐々に強くなっている場合は注意が必要です。特に、数週間たっても違和感が取れない、椅子に座るのがつらいほどの痛みがある、お尻から太もも・ふくらはぎにかけてしびれを感じるという場合は、坐骨結節炎や他の神経障害が関係していることもあるとされています。

痛みの場所や範囲によっては、単なる筋肉の炎症だけでなく、坐骨神経や関節周囲のトラブルが隠れていることもあるため、「放っておけば治るだろう」と自己判断せず、早めの相談が大切だと言われています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/lowerleg/backofthigh-pain/)。

整形外科・整骨院・鍼灸院、どこに行けばいい?

では、どのような施設に相談すべきか迷う方も多いと思います。まず、痛みが強い・しびれを伴う・歩行に支障があるといった場合には、整形外科の来院が勧められることが多いようです。骨や神経に関わる問題を正確に把握するには、画像による検査が必要になることがあるためです。

一方で、軽度の違和感や慢性的な筋肉の張りなどであれば、整骨院や鍼灸院での施術も選択肢のひとつです。柔道整復師や鍼灸師による体のバランス調整や筋膜へのアプローチが、痛みの緩和に役立つとされることもあります。ただし、状態によっては医療機関と連携して対応するケースもあるため、必要に応じて紹介してもらえるような信頼できる施設を選ぶことが重要です。

画像検査(レントゲン・MRI)でわかること

レントゲンやMRIなどの画像検査は、痛みの原因が筋肉なのか骨なのか、それとも神経が関与しているのかを見極めるための手段とされています。例えば、レントゲンでは骨折や骨の変形が確認でき、MRIでは筋肉の損傷や神経の圧迫状態など、より詳細な情報を得ることができるそうです。

特に、ハムストリングスの付着部の損傷や滑液包炎が疑われる場合には、MRIによって炎症の有無や周囲組織の状態を確認することができるとされています。痛みの原因を特定することで、的確な施術やセルフケアの指導につながる可能性があります(引用元:https://rehasaku.net/magazine/lowerleg/backofthigh-pain/)。

#坐骨結節セルフチェック

#慢性痛としびれの注意点

#整形外科と整骨院の違い

#画像検査の目的

#坐骨結節の来院目安

日常生活でできる坐骨結節の痛み対策

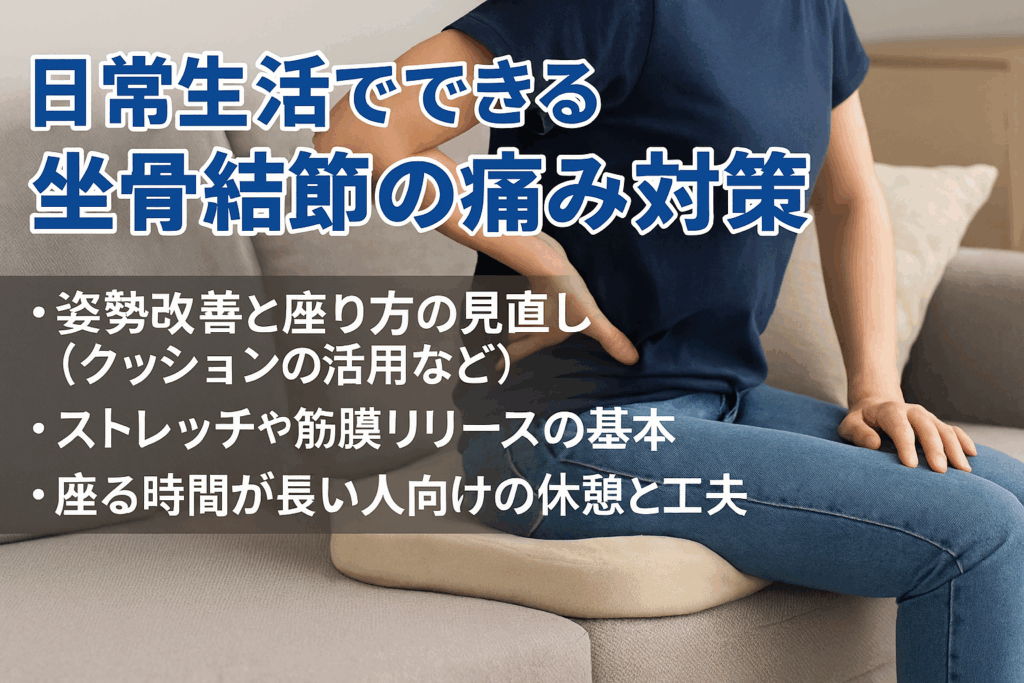

姿勢改善と座り方の見直し(クッションの活用など)

坐骨結節の痛みを感じている方にとって、まず見直したいのが「座り方」です。たとえば、硬い椅子に長時間座っていると、坐骨結節に圧が集中しやすいと言われています。この負担を軽減する方法のひとつが、ドーナツ型やジェル素材のクッションの活用です。

また、座るときの姿勢にも注意が必要で、背もたれに寄りかかりすぎたり、骨盤が後傾している状態が続くと、坐骨周辺にかかる負担が増すとも考えられています。ポイントは、骨盤を立てる意識で座ること。腰が安定し、坐骨への集中圧を減らせる可能性があります。こうした小さな工夫の積み重ねが、痛みの予防や緩和につながることがあるそうです(引用元:https://rehasaku.net/magazine/lowerleg/backofthigh-pain/)。

ストレッチや筋膜リリースの基本

筋肉の柔軟性が不足していたり、筋膜が癒着していると、坐骨結節にかかるストレスが増えるとされています。そのため、ハムストリングスや臀部のストレッチを日常的に取り入れることで、痛みの緩和が期待されているようです。

たとえば、片足を前に伸ばして腰をゆっくり倒す「ハムストリングスのストレッチ」は、筋肉の伸びを感じながら深呼吸を意識することで、無理なく続けやすくなります。

また、フォームローラーやボールを使った筋膜リリースも、自宅で取り組みやすいケアのひとつです。リリースは「ぐりぐり押す」よりも、「ゆっくり当てて呼吸をしながら緩める」ことがコツだと言われています。

座る時間が長い人向けの休憩と工夫

デスクワーク中心の生活を送っている方は、知らないうちに長時間同じ姿勢になっていることが多いかもしれません。これが坐骨結節にとって負担になっていると考えられています。

そこで有効なのが「30〜60分ごとの小休憩」です。数分間だけでも立ち上がって体を伸ばしたり、軽く歩くことで、血流が促されて筋肉の緊張をリセットしやすくなるそうです。

また、座面の高さやデスクの位置なども体への負担に影響するため、定期的に作業環境を見直すことも重要な対策のひとつです。

#坐骨結節の痛み対策

#クッション活用法

#姿勢改善のコツ

#ストレッチと筋膜ケア

#デスクワークの工夫

まとめ 原因に合わせた対応が痛み改善のカギ

自己判断せず早めの対処を

坐骨結節の痛みは、単に「座りすぎだから仕方ない」と思って見過ごされがちですが、実はハムストリングスの炎症や滑液包炎、骨盤の歪みなど、複数の要因が重なって生じている場合もあるようです。放置することで慢性化し、生活の質が下がるケースも少なくないとされています。

特に、「お尻の下がジンジンする」「座るときにピリッとした痛みが走る」などの症状が続くようであれば、無理に我慢せず、整形外科や専門の施設に相談することが大切だと言われています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/lowerleg/backofthigh-pain/)。自己判断に頼るよりも、早い段階で適切なアドバイスを受けることで、回復のスピードも変わってくる可能性があります。

再発予防には日常動作の見直しが大切

一度痛みが落ち着いても、また同じ生活習慣を続けていると再発するリスクがあると考えられています。たとえば、長時間同じ姿勢で座る習慣や、片側に重心をかけた歩き方、クッションなしで硬い椅子に座るといったことが、無意識のうちに坐骨結節へ負担をかけている可能性があるようです。

日常の中でできる工夫としては、座面に低反発クッションを使う、30〜60分ごとに立ち上がってストレッチをする、通勤時に片足に体重をかけないよう意識するなど、無理なく取り組めることから始めると続けやすいかもしれません。

継続的なセルフケアと専門家のサポートを活用しよう

痛みの改善と再発予防のためには、短期的な対処だけでなく、継続的なケアが大切だと言われています。ストレッチや筋膜リリースなど、自宅でできるセルフケアも役立つ一方で、状態によっては整体・整骨院・鍼灸院などの施術を取り入れることも検討してよいでしょう。

ただし、いずれの場合も「自己流」で無理に行うのではなく、専門家から適切なアドバイスを受けながら、体の使い方を見直していくことが重要だとされています。日々の積み重ねが、痛みの少ない快適な生活につながるかもしれません。

#坐骨結節痛の原因と対策

#早期対処の重要性

#生活習慣の見直し

#セルフケアと施術の併用

#痛み改善に向けた継続サポート